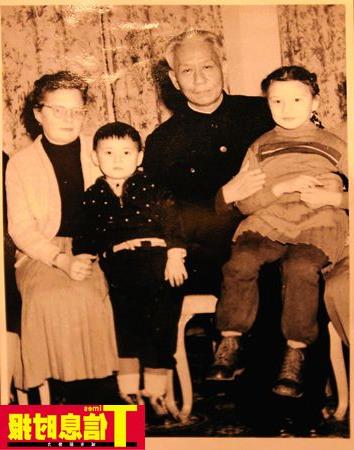

张东荪孙子与郭沫若儿子

张东荪一生以哲学兴趣为主,而又不能忘情于政治,他晚期的文化观可以称为西体中用论,毕生勤奋研读,不停地著述. 先后发表了数百篇各类文章,著、译、编各种著作20余部。按照近代以来西方兴起的知识分子的概念,作为“社会的良心”,他理性、平等、自由等这些人类基本价值的维护者。

著名报人俞颂华是张东荪旧友他,40年代深论张的个性与为人是可信的。他说;“一言以蔽之,他是一个不折不扣的学者,不是一个党人,也不是一个政治家。如果有人期待他做一个党人或党魁,在政治舞台上立功,那就不是他的知己;我们只能期待他在立德与立言方面有不断的贡献。

人不是万能的,各有短处与长处。他能立德立言,并且在这一方面已经有了成就,所以他始终能站在时代前锋,为青年学子所敬爱的导师。至于他参加政治,至多也只能在立德的方面示范,若使要他在政治上,尤其是在今日中国的政治上立赫赫之功,那是决不可能的。

”俞颂华毕竟了解他的老友。评论说“他是彻头彻尾的一个自由主义者,他有独特的见解与主张,他喜欢独来独往,特立独行,而不愿受任何拘束的。对于什么政党的所谓铁的纪律,他是感到头痛的。”

《再生周刊》第118期记载,1946年6月22日张东荪《一个中间性的政治路线》提出在中国建立一个中间性的社会体制,张东荪的提法基本上反映了当时在中国宣传和提倡中间路线的一些政治团体和个人的一种共识。谋求世界的安定与中国的和平。张东荪的文章引起了许多知识分子的反响和共鸣,在当时舆论界掀起了一股鼓吹“中间路线”的政治思潮,张东荪本人成为当时国际国内舆论关注的焦点人物。

到1949年,张东荪与费孝通等人到西柏坡拜会了毛泽东,会谈中张东荪仍然执拗地主张新中国不能反美;不能成为苏美冲突的牺牲品等看法。张东荪在外交政策和对新国家政治的未来构想上,与中共的发生了重大分歧。通过这次谈话毛泽东感到强烈不满,张东荪满情绪一度低沉。

之后,令人震惊的“张东荪叛国案”发生了,也源于张氏“中间路线”和反对外交“一边倒”的顽固立场。毛泽东不可能对这种“秀才文人”的挑战掉以轻心,出于策略和巩固自己的优势。建国后,张东荪等极少数“不识时务”自由知识分子,从此销声匿迹。走着一条悲哀与孤独的小路。

张东荪的孙子张鹤慈与小渔的书信写道:

“我的祖父,拒日本时请作教育部长,北京市长,作了半年监狱,判了两年。国民党时蒋介石几次请出山,后来请出国,不为所动。共产党,毛泽东给的政府职务,一概拒绝,不放弃学校的工作,49年到53年,一句话不说,一字不写,要保持沉默的权力,在学生的请求下,只写过四句打油诗”。

也说明张东荪与政治,张东荪后来的命运,尤其是中国的政治是陌生的。张东荪晚年40年代末很苦闷,这苦闷后来日甚。

在中国的近代史上,郭沫若恐怕是最有才华人之一,同时最有传奇革命经历的人。郭沫登上文坛之初的1920年9月,就与时任《时事新报》主笔的张东荪有过通信关系。郭沫若后来翻译歌德的《浮士德》,也依赖张东荪的促成。

虽然为郭沫若《女神》时期的火山喷发提供阵地的是宗白华,但因著《学灯》毕竟是《时事新报》的文艺副刊,郭沫若除了与《学灯》主笔宗白华结为艺术知交,对张东荪也不会不心存感激。抗战胜利后,郭沫若与民盟的重要人物黄炎培、沈钧儒、罗隆基等交往甚多,对张东荪鼓吹的“文化上自由主义”却不相投机了。开国以后,张东荪很快倒了霉;郭沫若却一直活跃于政坛。

1952年在北京大学思想改造运动中,1952年4月21日毛泽东写下了一段批语: “彭真同志:送来关于学校思想检讨的文件都看了。看来除了张东荪那样个别人及严重的敌特分子以外。。。”。对于郭沫若来说,毛泽东在北京市委报送的一份反映北京市高等学校三反情况的简报中提及张东荪,称之为“那样个别的人”,并与“严重的敌特分子”相提并论。

为他平添了一丝忧愁与不安的迹象。后来郭沫若自己的儿子与张东荪的孙子张鹤慈搞到一起并且遭到灭顶之灾。

张鹤慈与郭世英是文革前高干子弟和高级知识份子子弟云集的北京一O一中学的同学,两人和一批有独立思考不满专制主义的同学经常在一起聚会,交流思想和读书心得,评论时政,后来张鹤慈考进北京师范学院,郭世英考进北大哲学系。

一九六三年张鹤慈、郭世英,还有解放军卫生部部长孙仪之的儿子孙经武等成立了一个地下文学团体X社。不到三个月,张鹤慈和郭世英相继被捕。他们被拘捕罪名4条:1,组织反革命集团,2,出版非法手抄本刊物,3,企图偷越国境。4, 诬蔑党的领导,发泄对社会主义制度的不满。