范跑跑伦理 被围困的范跑跑:震时逃跑者与伦理境遇者

被围困的范跑跑:震时逃跑者与伦理境遇者

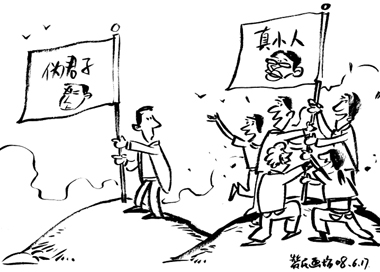

当我们在反思范跑跑这一现象的时候,可能我们除了激情的批判、高声的抵制之外,恐怕更多的还是要阐释、解析这一思想行为本身。这一行为到底是一种什么样的行为?这一行为的伦理基础是什么?从而我们需要反思,我们到底该如何抉择我们的爱?通过对范跑跑行为的分析,我们不难发现,其实他是一个震时逃跑者,也是一个坚持伦理境遇者。

一、震时逃跑者

根据心理学家特卢斯卡?克拉克森的界定,“所谓旁观者就是这样的一个人:当他人需要帮助时,他没有积极地行动起来。”毋庸置疑,在5?12汶川大地震发生的那一刻,让学生别动,自己率先逃之夭夭的范跑跑充当的恰是一种旁观者的角色。

其实,通过对范跑跑的行为的分析,我们发现,其行为不仅非常符合一个旁观者的角色,而且还是旁观者中非常不积极的角色,其实他是一个逃跑者。为了论述问题的逻辑严密,我们从旁观者出发开始讨论这一现象。

特卢斯卡?克拉克森在《仁慈的杀戮》一诗写道,“你身边有位老人,或一位年轻的妇女,一个儿童或一个婴儿,一条狗,一位朋友或一处住所,忍受着暴力、恶意、邪恶和罪恶,而且,有人站在那里,消极地观看,单纯地诉说,畏缩不前,为没有行动寻求借口,再也感受不到仁慈,我们人类的仁慈,还有彼此的存在和痛苦。”这就是对旁观者的控诉与嘲弄。

虽然表达旁观者的形式多种多样,然而,其使用的证据却是惊人的相似。这就是“我不知道”、“我无能为力”。如果说前者是一种没有经过思考的、近乎本能的反映的话,后者可能是事后的理性的反思。我不知道一些人在受罪,另一些人在制造痛苦;我不知道这种令人毛骨悚然的事情会在行动链条遥远的终端发生,因为我的行动仅仅是许多环节中的一环。

我无能为力,因为其它的选择太可怕了,以致于我不敢去想;我无能为力,因为我无法力挽狂澜,我太弱小了。反复强调自己没有勇气,没有胆量主动承担学生的保护伞,而且事后声称除了自己的女儿,就连自己的妈妈也会不管的范跑跑,这里的“我不知道”、“我无能为力”,尤其是“我无能为力”的申诉表现得非常明显。

因为,类似“我什么也不能做”、“我做了力所能及的一切”之类的语词,已然成为旁观者可以求助的最后借口。时至今日,它业已成为“旁观者最常用的借口,而且,或许是旁观者掌握的惟一可用的否认的策略”。可是,当我们扪心自问我们“对他者的责任”有几何的时候,今天的伦理困境却达到了“史无前例的程度”。

其一,旁观者不再是发生在少数人身上的异常的困境。毫不夸张地说,时至今日,如果从人类的类存在来说,我们每一个人都是旁观者。易言之,我们目睹了正在实施的各种痛苦,目睹了它造成的人类苦难。在一个日益全球化的时代,“他者的责任”已然延及到整个人类,地域思维将逐渐被人类思维所打破、所替代。尽管人们不太愿意承认、担当彼此理当承受的责任。

其二,我们面对着辩白和自我辩护的需要,即使我们感觉不到或者我们不太愿意承认这一点。几乎我们每个人都有需要、而且时常在进行罪行否认和自我开脱。地震发生临震逃跑而不管学生死活的范跑跑事件,只不过是将这一“他者的责任”给以精确的时间、地点、人物、当时的情境等予以特定的场景化和放大化。

进而,我们应当思考的问题就演绎为以下这些问题:为什么我们总是扮演观察者?为什么我们会理直气壮地扮演逃跑者?为什么我们的世界变成了一个极其有效的、不断复制现代性的旁观者生产工厂?为什么我们很难成为行动者?从观察者到行动者、从逃跑者到行动者真的是那么遥不可及的事吗?

正如齐格蒙特?鲍曼所指出的,“现在,我们每一个人都是旁观者:我们不仅知道我们需要做一些事情,也知道我们做得远远不够;而且,我们并不渴望做得更多或更好,甚至不想避免做根本不应该做出的事情。已经做出的和有待做出的事情之间的缝隙似乎在拉大,而不是在缩小。

世界上越来越多的事情正在要求复仇或赔偿,但是,我们的行动能力,尤其是有效的行动能力,似乎在降低,以致于无法解决面临的任务。我们听说的许多事件和情境,都使我们处于尴尬而应受指责的旁观者位置。而且,这种事件和情境每天都在增加。”(齐格蒙特?鲍曼,2005:221)

虽然大规模的自然灾难,诸如海啸、洪水、地震,虽然恐怖的人类自相残杀,诸如战争、屠杀、格斗,这些惨不忍睹的画面已然成为当今全球媒体时代的新传统,虽然我们的良知每天都可能受到不同程度的震撼、惊扰、拷问,我们的灵魂每天都可能受到不同程度的鞭策、省思、责难,我们的躯体每天都可能会面临程度不同的不安、痛苦、彷徨。

于是我们会有一些针对这些不幸、痛苦、灾难程度不同的反映。首先我们要选择的是,做一个旁观者,逃跑者,还是做一个行动者?如果是做一个旁观者,是做一个随波逐流的旁观者,还是做一个激进高调的旁观者?如果是做一个行动者,是做一个默默无闻的行动者,还是做一个疾呼呐喊的行动者?

由于各种各样的原因,伴随着他者的困境的知识日益扩散以及自我道德叩问的跟进,我们因道德激发的行动能力总是尚缺火候,总是尚缺力量。问题更糟的在于,这种知与行之间的鸿沟日益加剧,在很多时候,一旦我们发现我们的行动带来的后果远远超出了我们自身的道德想象的空间、伦理期待的效果的时候,我们麻木了,我们驻足了,我们不适了,我们收手了。甚至,我们从此告别了行动者,做一个永远的观察者。

甚至,有一天,我们可以理直气壮地大呼疾呼,我们不愿意为他人的幸福与不幸承担责任。甚至,我们也不管我们的这种宣称是在一个什么样的背景和情境之下。甚至,我们全然不管我们自身的身份,全然不管我们自身所面临的悲惨处境,全然不管我们所面临的“他者”是一个什么样的“他者”,我们逃之夭夭。

于是,一切都不重要。攸关痛苦、不幸、灾难的知识与因道德催生、刻不容缓、我不下地狱谁下地狱的行动之间的“交集”正在撕裂、离婚、裸奔。因为我们秉持——不管是潜在的还是清醒认知的——的是这样的信念:我们的个体生命路线是惟一现实、惟一真实、惟一值得抉择的问题。这才是最重要的。我们甚至会用完全没有必要去做无味的牺牲这样的借口来掩饰一切、搪塞一切、逃避一切。

当我们身为父亲、母亲,或许我们会将这种个体生命转交给我们的儿女。于是,临震关头,我们宁愿选择抛弃我们的老母亲,而只会去关心我们的儿女存在与否。因为,恰恰是在这些“惟一”:的基础之上,一个人才会希望他的行动是即时有效的、是可以自我保全的、是确保万无一失的。否则,太多的迟疑、太多的顾虑都只会是浪费时间、危及生命。如果说旁观者会有所行动的话,这就是他的行动。力保他的儿女,而不是他的母亲的安全。