夏志清老婆 羞涩“老顽童”夏志清 他逝世代表了整整一代人逝去

水手伯尔纳弥留时留下了一句话:“我想,我是一个不坏的水手”。这句话很质朴,被公认是莫泊桑借他的口留给我们的遗嘱。而我,却更认为这应该是莫泊桑对自己最好的悼词。莫泊桑一生在浊浪中游泳、搏斗,屡战屡北,愈搏愈勇。

虽然后来他成功了,用种种惊世骇俗的行为面对世人,用特立独行的步伐一路踉跄不敢停歇。其实,他内心是个温存的人。“他像一个弃儿,皱着眉羞怯地觊觎着温柔”。他锋利得像一把解剖刀,他倜傥得让人艳羡,他表面上快活得让人嫉妒;可是,谁知道他曾经那么怕羞怯懦?谁了解他人前耍宝背后饮泣?他可曾有过希冀?可曾单纯?可曾青涩?可曾渴求过无忧无虑当一天傻瓜?——这一切,水手知道。

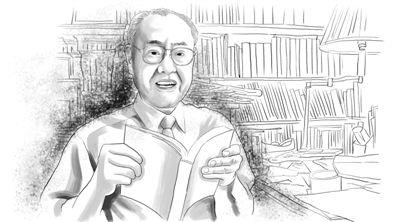

2013年这时节,海外文学批评家夏志清离开了我们。虽然他是个早已成名的公众人物,著作等身、名扬中外,他辞世后各种高蹈文章和私人回忆势如雪片,但是他仍然有很多不为人知之处。夏志清也有一条船,他是船长,但有时他会抢着干勤杂工的活计儿。

到了码头,他衣冠楚楚趾高气扬闯山门拜码头;但在茫茫怒海百无聊赖时,他也曾口无遮拦摆龙门阵说自己的糗事。脱了西装的他跟你我冶为一炉混闹一气,何其潇洒,何其爽气!穿上戏服他却又要去唱大轴。可惜唱戏不是他的当行,虽然他是个杰出的“戏剧家”——这看上去矛盾但却是事实,正如很多著名的将军拼刺刀不是一个普通上等兵的对手。

他的游艇上也有水手。笔者有幸在相当一段岁月里跟他朝夕相处扯帆扳舵划桨,有疾风暴雨的日子,也有风和日丽看白云蓝天云起云落的时光。岁月荏苒如白驹过隙,转眼夏志清先生离开我们两年了。夏公本身是一本大书,痛定思痛,读这本书仁者见仁智者见智。

而作为船上的水手,笔者则以为,他又更像是一架多棱镜。这里折射的是五光十色,几乎每个人都能从中看到不同的色彩。即使按照最简单的说法,他也是一扇古人说的金银盾——看正面的人永远说是金的,看背面的人则抵死说是银的。

他们说的都对,也都不对。夏志清是个矛盾的统一体,是个谜。或者更确切地说,是一把复合多重的锁。开锁的钥匙呢,水手掌心里至少有一把。如果您有耐心听,我就把它度给您。

哈佛中国现代文学教授王德威说过:“任何人要想对中国现代文学进行新的研究,都要先查阅、质疑或者至少是反思夏志清的观点……今天,我们可以回过头去,嘲笑他的错误,或者他的偏见,或是别的什么。然而,他是建立范式的人物。

这就是他引发争议和辩论的由来。在中国,许多人喜爱他,是因为他们认为,他是民主和审美观自由的代言人。不过,我们的左派和新左派朋友称他是右派分子。夏志清真的相当享受这种对峙。他是一个很有个性的人。在这个领域,我从未见过他这样的人。从不犬儒。但是固执己见。”

也还是王德威说的,“夏志清的故事其实就是背井离乡的故事,一个知识分子从东方来到西方。他的逝世代表了整整一代人的逝去。”

基于上面的立论,我们有必要把夏志清作为一个具体的个案,看看他们这“一代人”性格生成的坐标系和他们做人及行文风格的渊源。

海外的读者几乎稍加留心就可以看出他这样老一代少小离家到域外的读书人不止是文风泼辣、性格怪异,而且做人也狂狷耿介,说话不留退路,为人嬉笑怒骂十分率性;不怕丢脸、不惧刀剑,惯使的武器是长枪大戟,有时候轮得并不圆熟但是却够狠。

他们做人做事只求痛快,说狠话也办狠事,讲义气也够风流;武艺比中世纪骑士不如,文艺却比当代英才犹胜;活得潇洒、倜傥,被赞之者誉为魏晋风度,但亦被毁之者蔑为全无斯文,拿肉麻当有趣。只在纽约,我与交往较多的这类人就有被称为纽约三老的唐德刚、夏志清和董鼎山。

除了观点的偏激,夏志清最为人诟病最多的是他的谈吐。一般读过他书的人都希望跟他见面聊聊亲炙一下他的风采。但是,不瞒你说,听夏志清讲座和有幸跟他聊的人大都“见面不如想念”。好多人见面后大失所望,真后悔这样一个人疯疯癫癫乱讲胡诌实在是毁了他自己的形象。

可是,另一极的说法是,夏志清真是个性情中人,这么有学问却一点没架子,想哪说哪,没有逻辑更不怕你跟不上他的思路跳跃,特别是当听众中有女性的时候。 按说,夏志清终生教书、桃李满天下是个吃开口饭的人,众人设想他应该口吐莲花妙语连珠。

但,说话其实并非他所长,他善于分析用笔写。尽管他平时谈话嬉戏无涯看似什么都不在乎,但是他对写作却是绝不含糊。凡是落到纸上的东西,他都斟酌再四,非常审慎。这样,我们就看到了两个截然不同的夏志清。

他有个著名的口头禅:“我多聪明,我多伟大!”或者“我这个人就是聪明,——伟大吧?”其实这虽是戏言,也有真心话。

夏志清其实渴求被认可,真正自信的聪明的人从不这样说自己。我们熟知,夏志清的前辈胡适、鲁迅包括曾经的愤青且少年比较张狂外露的郭沫若晚年从不这样疯疯癫癫;成名的人应该矜持,应该时时刻刻端着斯文,这是一条常识和起码的公理。但夏志清却不这样,他喜欢出风头、喜欢荷戟独徘徊挑事找人辩论、喜欢被宠爱、喜欢成为焦点。这就难免另类些。

他听别人甚或晚辈讲演或在看戏时喜欢在台下叫好,甚至在常人觉得不必叫好或者不值得叫好的地方大叫。他为什么这样做?

究其实,他早年苦寒畸零,后终跃龙门,苦读成才爆得大名却有家难归,遥望南天,不免唏嘘。多年的积怨形成惯性思维不可能不玩世不恭。越是聪明、越是爱思考的人越容易走极端,夏公孤独日久,不免怨气变成了琥珀,固化了的怨气成了他的财富值得珍存。

他在晚年像胡适一样坚持思想的“前后一致”,不能毁伤那琥珀文物。如果改弦更张把琥珀打磨成工艺品岂不糟践?所以他只能一条道走到黑。夏志清性格的底蕴不全是玩世不恭,用他自己的话来说,他很witty(睿智),他的睿智让他知道自己是文物。行家知道,文物上的土都不能清洗的。如果您敢把它打扮光鲜了,它的价值就不是打折,而是基本上就完结了。

除此以外,夏公也是幸运的,他躲过了大陆和台湾50年代以后各种风波,得以无忧无虑地在美国名校象牙塔里安心做学问。夏志清的用功是有名的,在美国他的资讯多且全,又加上他有着深厚的理论利器,他的成功是可预期的。除了成功以外,由于没受过各种政治运动的冲击,使他能安心放言,“童言无忌”地站在岸上观火还敢嘲笑别人火中取栗。

仔细读夏志清的访谈录,你会发现他其实不善言辞。他是一个羞涩的人。那为什么他又说话那么大胆?其实他这样做是为了掩饰自己的羞涩。

夏志清出身小职员的家庭,严格的家教,孤寂的青春期,或许还暗恋过不止一个女孩子,童年和青年时的种种遭际让他一生在思维和语言控制上有落差。成名后夏志清终于可以放言无忌但他总是口出狂言很格涩,他时常一针见血说出真理,但有时候也容易无端去得罪人。

成名和一言九鼎的地位、一生在海外人际关系相对简单没有顾忌,这些,都使他能够随意说话。可是他有时候说话会不假思索,有时候也能够让人以为他是在起哄;他喜欢打断别人的发言问问题;其实这时的夏志清是没有心机甚或很天真的。

日常生活中的夏志清更像个赤子,特别是对晚辈,毫无心机,喜欢跟年轻人混闹打成一片。记得二十多年前有位熟识的前辈跟我开玩笑说,如果夏先生跟他的一群同辈或后辈在一起,有人告诉你这里面有一位名教授,相信你猜遍了众人也想不到这个名人会是他!

其实,夏先生穿着是相当讲究的。他是老派文人,稍微正规一点的场合他都要西服革履打领带正装出席。他不修边幅的不是行头,而是他的动作、表情和肢体语言出卖了他。

说到吃饭,还有件小事最能看出夏先生的个性。在纽约,通常请客吃饭都是晚餐被视为正规,且其价格、内容和规格都比中午饭要好很多。盖因为午间是上班大忙时节,在快节奏的纽约,大家都敷衍一下肚子,晚上才能有较正规的社交活动。

这个真理好像夏先生不知晓或至少不领情。跟他一起吃饭时他时常诧异,“大家都为什么不请我吃午饭?只请我吃晚饭是什么道理?”原来,那时候夏先生已然退休赋闲而夏太太白天上班。太太下班后晚饭不成问题,而夏公常常发愁午饭没有着落。

得知夏公的这种窘境,笔者就多了一些午间跟夏先生温馨难忘的时光。夏公特别喜欢跟中餐馆的男女招待瞎聊混闹,吃饭也不浪费,哪怕只剩下一点点饭菜,熟识的侍者都会不等吩咐就帮他打包装好带回去。

关于吃饭还有个笑话,夏公早年来美住大学宿舍大概吃惯了西餐,后来在名校教书请客也多用西餐。晚年回归旧路日常又吃起中国饭。可是一到中国馆子,他还是会一惊一乍地抱怨中餐“便宜得没有道理!”常跟夏公在一起,我当然知道他不是想让请客人尴尬或自己出风头,因为通常他自己就是请客者;但是他那种不识时务、一脸惊讶甚至带有抱怨之色的表情的确引人注目。

其实,这些馆子饭菜通常不错也并不太便宜,夏公的惊人之语既不损人也不利己,他真是天真得可以。 夏志清的一生可以说笑话不断,大约也就是因为这,他老来得了一个老顽童的诨名。但是不止是洋人,即使是中国人,你也很难分出他有时笨拙却自己十分得意的谈笑风生里哪些是玩笑哪些是真的。

夏志清是个天真且复杂的人。在他职业的学科和行当里,他绝对深刻、睿智而且思考独到。但在他不熟悉甚至不甚了然的领域他也放言无忌,有时候观点甚至浅显得可爱,不值一驳。

夏志清还有一个著名的笑话,大概是他的好友唐德刚帮他传出去的。那是他结婚时选纽约一家豪华酒店,心情很爽的夏志清看到那地方棒不由脱口赞道:“这地儿真好!下次结婚还到这儿来。”这议论一时成了国际笑话。唐先生是个冷面笑匠、绝对的幽默大师,即使没听错,熟读《资治通鉴》的他造个这样皮里阳秋的笑话其实不难。

可笑的是台湾和大陆的记者曾多次因此事向夏公求证,幸好夏志清有雅量也不厌其烦纠正:“我那时只是说,这地方真好,下次还来。……”

玩闹归玩闹,玩闹之外,夏志清还是很严肃天真和善良一个人。据作家王鼎均回忆:“大家记忆忧新,为了《红楼梦》,夏教授和唐教授发生了一场激烈的笔战,由台北打到纽约。这两位教授各有大群‘粉丝’。如果战火延烧,可能造成美东华人作家的分裂。

这个忧虑,我对夏公说了,夏的表情是愕然。我也对唐公说了,唐的表情……我怎么形容呢,可以说是欣然,两个人的风格差异,我留下了深刻的印象”。王鼎均是作家,观察细致。其描写也非常符合两个人的性情。在王鼎均夏唐二人的这种对比中,我们大抵可以看出夏公天真软心肠的一面。凡是跟他有深交的友人都知道,他是文人里难得的讲义气的好人。

夏志清幼年赶上了战乱频仍,从军阀混战到日本人入侵,战乱中四海为家居无定所,到了一所学校不久旋又失学或转往别校。这样的孩子往往孤僻。他徜徉在自己的世界或者小说中的世界。这样的经验容易使他活得羞涩、内向、不善表达,但青春期的他内心却又极为活跃和丰富,往往把女孩子看得很神秘很神圣。

过早塑造了内心的罗曼蒂克而又刻意营造了神秘,这种早熟和复杂使他更不善于语言表达。但他是个写作的好手,极喜欢写情书。据夏先生所言和他的回忆,他偷偷给女孩子写过不少情书且常被退回。

爱惜羽毛的夏志清很少愿谈自己的事情,如果他能够,他会守口如瓶;但他却不是个能守住秘密的人。知友闲聊时他会不期而然或者炫耀或者自剖地说出某段这样的往事。此外,在他跟哥哥的通信言及童年和女性时这方面心迹表露得最显豁、最真实。

夏志清的兄长夏济安先生也是知名的文学批评家,终生未娶,夏志清当然比哥哥幸运。但是看他跟其兄通信和他在亡兄死后整理出版哥哥日记中的感叹可以察知,他们有些相似的童年、相似的情怀和相同的女神情结。对女性这个话题,他们是语言的巨人和行动的矮子。远不如平日里他们看不起的那些调皮捣蛋品行学习都不好的男孩子们讨女生喜欢。

如果我们知道他童年的这些心结、那些孤独和闷骚惨绿的日子,他成名后的那些疯话、那些狂狷、那些“嘉言轶行”其实就找到了症结。可悲的是,不论成名后的夏志清说什么,总有一众拥趸来无聊捧场叫好。皇帝一着上新衣,粉丝的赞美叫好声就膨胀了夏志清的发表欲。夏志清是个绝顶聪明的人,如果他早知道这样并不美,或许他不会这样放纵自己胡说的。

其实,并不能说没有人敢当面批龙鳞直接给他难堪或者寒碜他的“睿智”和“幽默”谈吐,而且真巧,敢于当面批他的恰巧也都是几位女性。张爱玲这样做的时候太早,笔者无缘得见。但是其他几位敢于当面逆袭他的女士笔者却是有幸亲睹甚或忝陪末座的。

我看到被夏志清捧红的女作家琦君(曾有电视剧《桔子红了》享誉全国)、夏志清的老同事潘纫秋小姐甚至还有他的晚辈纽约某大学的教授陈某石等都对他当面不客气地指责(居然还是在他的庆寿宴上);而纽约大学的女教授李渝更在被邀请参加夏志清纪念会发言时对台下的夏志清直言批斥,那寒碜啊……相信一般人实在会汗颜。

但人家夏志清真的可以算是有雅量,不止是不愠不火,甚至能够笑言解颐自我消化,这功夫和火候,相信是一般人难以企及的。

当然,这里我要补充一句,夏志清的这种童年崇拜和偏爱情结并不局限于女性作家,如对他童年偶像沪上作家钱钟书也是这样;甚或也不仅仅局限在他熟悉或曾经景仰过的作家身上,如他后来对沈从文、张天翼、吴组缃等作家的评赞也充满了真知灼见,这却是让人不得不佩服的。

英国因写福尔摩斯出名的作家柯南道尔说过一句有名的话:“女人个个都美,但有一些比其他女人更美”。这话简直像极了夏志清说的。夏公是个泛爱主义者,他对女性温存礼貌,倒真的不挑长相也没有年龄歧视。

夏志清一辈子出入文字,但从不游戏文章。他非常珍重笔墨,凡落笔必郑重其事决不草率或者敷衍。

圈子里的人也知道,夏公写中文和写英文大不同。记得齐白石晚年曾经自评自己的诗第一、印第二、书法第三、画第四。我觉得这里面有些矫情或者应该将整个排序倒过来。因为齐老爷子当然知道他的诗谈不上好而他全是靠画画吃饭的。这是老爷子自己的生意经,以反衬法抬举自己之意。但是我们读夏志清的写作,却会发现他的确有不同侧重:其英文写作最为警辟凝练或堪称经典,字斟句酌非常完美,甚或达到了炉火纯青的境界。

笔者不止一次听到美国同事或者西方汉学家称道夏志清的英文写作之优雅远超受过良好教育土生土长的西方白人。夏志清的中文写作呢,也配得上精辟;他在文论方面鞭辟入里条分缕析,不乏幽默和诙谐,虽然有时有抓住一点不计其余的倾向性,但却都是以理服人,富有雄辩性的。

夏志清的散文也堪称独到。他论文忆旧写情述境夹叙夹议,虽然有时离题万里但却都是好材料鲜美多汁而且迷途知返总能见好就收回到原地;这种情致居然成了他的风格而变成有夏氏特色的“多声部”大散文。

基于此,若是笔者给夏公一个总结,我倒认为他的成就是英文写作第一,中文学术高头讲章第二,夏氏散文第三,倒是他的那些被世人盛传所谓诙谐幽默甚至睿智的讲话和谈吐最不能代表他自己的风格,只能排在最末。

夏志清为人没有架子,但对文字却非常苛刻。在他晚年,有不少人求他评点甚或写个只言片语评论之类,他从不轻易从命。笔者知道他有个几十年深交的友人求他写篇短序,他宁可耽搁了大半生的交情也不愿敷衍成文。他是个视文名、视文字神圣若生命的老人,一个惜墨如金、对文字尊崇至圣的最后的文学贵族。

跟夏志清熟识的文友大约都还有这样的经验,收到夏志清的赠书或者他新发表的文章赠你,你会常常看到他在上面批改或者涂抹的笔迹。不管是多么新、多么漂亮涓洁的书,他都不吝用钢笔或者圆珠笔涂抹和纠正、校对上面的错别字或者标点符号等然后再赠人。

在珍重文字方面,我很少见到有人像他这样的洁癖、这样的认真。

他为人的随和率意和他在文字上的不妥协不含糊成了他做人的招牌。由于夏公对文字的要求达到了挑剔和完美主义的高度,他很难满意别人的文笔,更不想让人为其写传记;也怕别人替他组织文章、编选集之类。记得大约是2007年夏,上海某出版家想组织出版左中右三位文化巨人的读书体会录,左是王元化,中是季羡林,那右自然是夏志清。

委托一位学者来纽约征求夏公意见,夏志清听了转达意见后莞尔一笑嘿然漫应,不置可否。左中右缺了右,这个计划只好搁浅了。

深知夏志清为人的这位学者对此没有遗憾。其后不久,某天夤夜仍是这位学者家里突然接到夏公来电,恰巧此人不在家,夏志清告其妻子转告让其不论多晚回来都要连夜给他回电话说是有急事。

待到此人近午夜时回家打电话回夏公方知,原是近来有深慕其名的晚辈学生(其实此人也已是美国的大学教授了)想编写他的书并误传请此学者参与编撰。夏志清嘱咐这位学人千万不要介入,没有他的亲自授权任何友人都不要支持和参与这类事情。这样的认真使人深有所感。他对自己文字的爱惜、警觉、这样决绝、这样防患于未然,让人想来虽然有些“防卫过当”,但也让人佩服其为人为文标准之高。

如今斯人已逝,思之惟余感伤。我尝想,夏志清与其这样左挡右防洁身自好最终身后留下一张白纸,何如在有生之年能够亲见的情形下看看世人或者圈子里的人对自己的观感和评价?

夏先生是喜欢辩污的。他有雄辩之才,可惜他已经安静地走了,留下了一生的是是非非由人们评说。历史无情也有情。不论从何种意义上说,夏志清都是一座丰碑,历史和时代的丰碑。他经历了那个时代的风风雨雨,也领受了时代的滋润和阳光。

他巍峨也苍莽,深刻也奇崛,这碑座上有葳蕤的青翠也有混浊的泥土。可是,只要你研究中国文学在海外的传播史、只要你对比较文化感兴趣或者关心中国文艺的方向,不管你喜欢不喜欢夏志清,相信你绕不过这座大山。

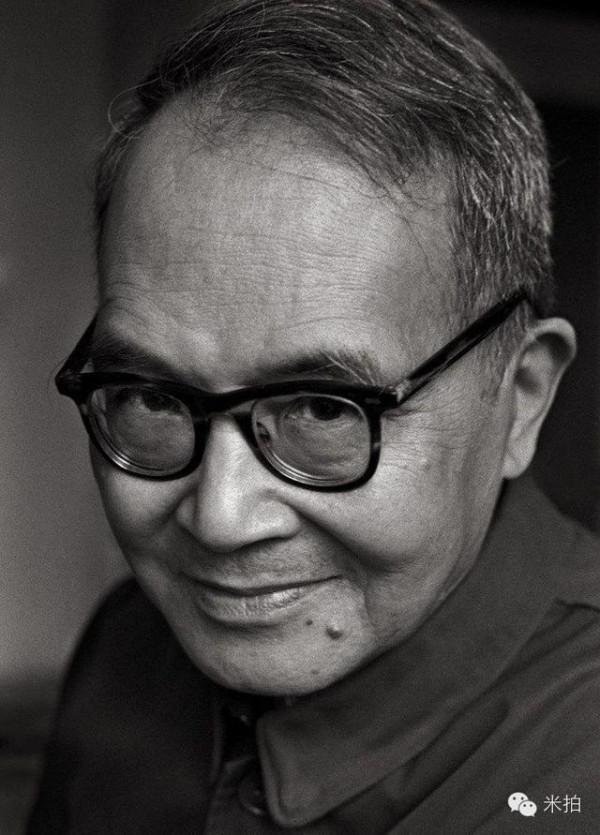

原籍江苏吴县,1921年生于上海浦东。1951年获耶鲁大学英文系博士学位。先后执教密歇根大学、纽约州立大学、匹兹堡大学等校。1969年起任哥伦比亚大学中文教授,1991年荣休后任该校中文名誉教授。夏志清是西方汉学界研究中国现代文学的权威。

英文专著有《中国现代小说史》(1961年)、《中国古典小说》(1968年)和《夏志清论中国文学》(2004年)。中文论文集有《爱情·社会·小说》(1970年)、《文学的前途》(1974年)、《人的文学》(1977年)、《夏志清文学评论集》(1987年)、《夏志清序跋》(2004年)等。2013年12月29日病逝于纽约。