刘鹗佛教 刘鹗的儒学精神与佛法因缘

刘鹗(?857-1909年),字铁云,号老残。江苏丹徒(今镇江市)人,祖籍山阳,即今江苏淮安。其小说《老残游记》以江湖医生“老残”的所见所闻,勾勒了晚清时期日趋没落的帝国,被世人列为晚清四大谴责小说之一。在艺术上,《老残游记》“叙景状物、时有可观”,其中{明湖居听书》等多个章节被作为白描经典入选全国语文教科书。

刘鹗因{老残游记》而为人们所传唱。但其实刘鹗一生对世人的贡献,远非仅此而已。他的著作除《老残游记》及其诗歌创作外,还涉猎天算、治河、医学、金石、音乐等广泛领域。他还是研究考释甲骨文字的中华第一人,堪称“通才”。

一、刘鹗与太谷学派

现在,刘鹗被海内外学者誉为集“文学家、哲学家、音乐家、医学家、实业家、数学家、考古家、收藏家、慈善家和水利专家”于一身的文化奇人,豪情旷达,思想开放,但是,他的一生却因实业救国理想的实施困蹇跌宕而风浪迭起。回看刘鹗,面对他百折不挠的勇气,我们不禁会问:这样一位奇才,他如此坚韧不拔的实践动力来自哪里?笔者以为,我们不得不要追溯他的内在精神和宗教信仰。

清未有一个儒学暗流叫太谷学派。其创始人为道光年间的安徽石埭人周谷,号太谷,故名太谷学派。这一学派被学术界视为”传统儒家学派的终结,现代新儒学的开端。”尊周太谷训言《周氏遗书》为圣训,代有传人信徒,其学术的理想是希望立功、立言、立德,而以死后他人的仰赖和自力修行的作用,借以保有生命在宇宙中的独特性。

同时,有一系列主要以儒家经典为法本,实则糅合佛、道修行法门的养气方法。而刘鹗正是此宗门内一个虔诚的弟子。

但实际上,太谷学派并非一个简单的学术流派,多有宗教意味。在其宗门中,有着严格的拜从仪式,修炼法门,有所尊奉的道祖和护法诸神。很显然,这样一个学术流派,与纯粹的学术研究并不完全一样。所以,我们说刘鹗对太谷学派的崇信,与其讲是一种儒家的思想情怀,毋宁说是一种宗教的信仰。

刘鹗20岁就到扬州,谒见了被周太谷视为南宗传人的高足李龙川,曾有诗云:“余年初弱冠,束修事龙川。虽未明道义,洒扫函丈前。”并自刻了一方“如来最小弟子”的图章以为纪念。按照太谷学派的习惯,弟子拜从时,先生要考察他的资质品行并加以评价。

据说李龙川先生因为刘鹗“无人世是非利害主见,更何心于恩仇”,而给予“超凡入圣”的最高授记,似乎预见了刘鹗无论是实业还是学术都毫无保守之计较,纵遇挫折亦无悔的洒脱,确立了刘鹗在太谷学派内的地位。

刘鹗自皈从李龙川夫子后,就终生以太谷学派思想为人生的圭臬,始终孜孜不倦于太谷学派所言儒家之仁、义之道,成为李龙川的得意门生。他曾写信给宗内同修黄葆年说:“一事不合龙川之法”,“辄怏怏终夜不寐,改之而后安于心”。

在经济上,太谷学派强调“富而后教”,所以自李龙川同辈北宗传人张积中就主张屯田和举办商号。刘鹗也认为“今日国之大病,在民失其养”,并认为挽救人心不外教养二途,他自认并无“以教天下为己任”的因缘,但愿意承当“以养天下为己任”的重任。

而事实上,刘鹗是言行一致的,在他的一生中,学术于其而言,真可谓“行有余力”主事,而真正全身心投入的,则是他致力实业救国的种种努力。可惜在当时的时代背景下,他在这一领域屡战屡败,但他终其一生,屡败屡战,知其不可为而为主,支持他的正是贯注其一生的太谷精神。

二、《老残游记》寄寓的宗教情怀

1903年,刘鹗开始创作《老残游记》。当时,他的主要目的是以替报馆写小说的方式,变相地资助避祸上海的朋友,连他自己都没有想到,这本无心之作竟会在后来风靡天下,对于刘鹗而言,这也给他创造了一个笔酣墨饱,尽情书写人生观点和理想追求的机会。他所深刻了解的官场现实,以及虔诚尊奉的太谷学说,也就顺理成章地成为他兴到笔至的文学素材。

人们因为不了解刘鹗的宗教文化背景,所以往往只晶读出小说揭露官场弊端的一面,却没有想到刘鹗所有奔波于官场、商场、学界、教界的思想根据,而且,这些都是来源于他的“信仰”——太谷学说,这才是小说真正的命脉所在。所以刘鹗曾经说,读他的《老残游记》,犹如读太谷学派的圣经。真正领会了刘鹗的这句话,我们就会知道,仅仅以”谴责小说”定位《老残游记》,或许离刘鹗的本意差之甚远!

在小说中,刘鹗表达了他对儒、释、道的看法:“凡道总分两层,一个叫道面子,一个叫道里子……道面子有分别,道里子实是一样的。”“其同处在诱人为善,引人处于大公。人人好公,则天下大平;人人营私,则天下大乱。唯儒教公到极处。”正反映了太谷学人素以儒学自诩,却又认为学派中多援佛、道,比方说明儒宗心法的特点。

《老残游记》亦同样表现出对女性强烈的关注,并且赋予这些女性不同一般的禀赋,如小说第8-11回的中心人物:桃花山中侃侃而谈的奇女子玙姑,不仅有正面描写,而且辅以黄龙子、赤龙子等高人的侧面烘托,写其说经论道、讨论国事,指斥宋儒,见解独到,才情卓绝,弹琴弄艺也超然不群,令男性慨叹“与君一夕话,胜读十年书厂

《老残游记二集》中超凡入圣的“姑子”逸云,生存在环境特殊的泰山斗姥宫,经历了少女时期如痴如狂的热恋,终于在爱情坷坎以后,选择了对世间功名利禄的超越,身处红尘,心入净土,”无不爱主人,只是不管他是男是女。”迷时的逸云是“发乎情”,悟时的逸云则是“止乎礼义”。这个人物的性格发展过程,阐述了刘鹗对太谷学派至高境界“发乎情、止乎礼义”的理解。

可以说,这些精心塑造、富于新鲜气息的女性形象,从某种意义讲,已经不仅仅是一些简单的女性形象,她们身上寄寓着刘鹗的人生理想,已经完全成为刘鹗传递太谷学派宗旨精神的哲学符号。

但当我们溯源传统的中国儒家思想,会发现虽然有说“一阴一阳之谓道”,却素以“天尊地卑”彰显着男尊女卑、各承刚柔的思想。可见,小说中所体现的女性观应该并非来自中国的本土文化,而是源于佛教:依了义佛法,两性的地位始终是完全平等的,故而佛教历史上不仅有千百女尼的成就,亦有不下几十种佛经专门记录了一些智慧高超、迅速成就的优婆夷,其中包括《老残游记二集》中提到的《佛说维摩佛经》中的天女、《妙法莲华经》中的八岁龙女、《地藏菩萨本愿经》中的光目女……其雄辩、高蹈、超逸、圣洁,正是刘鹗倾慕与追觅的。

女性如此,男性亦如此,因此刘鹗把他自己在太谷学派中所得到的授记偈语”超凡入圣”赠送给了逸云,表明女性和男性一样,都可以臻至圣境。

所以,太谷学派是否是纯粹的宗儒值得置疑。而也正因为太谷学派对佛教有“犹抱琵琶半遮面”的态度,从某种意义上鼓励了刘鹗任情于浩翰的佛法海洋。

三、《老残游记二集》与佛教的不解之缘

刘鹗表现出对佛教真诚的热情,在《老残游记二集》中十分突出,彰显人物时,其小说素材多处借笔佛教经典。如以《佛说维摩诘经》中天女散花的故事,表现人物的高深境界,正是援用了天女与须菩提辩男女相,说明必须破除执着,才能如同己达无分别境的大菩萨一样花落不沾衣;而后半部分游历地狱故事的写作灵感,则显然来自《地藏菩萨本愿经》的描绘。

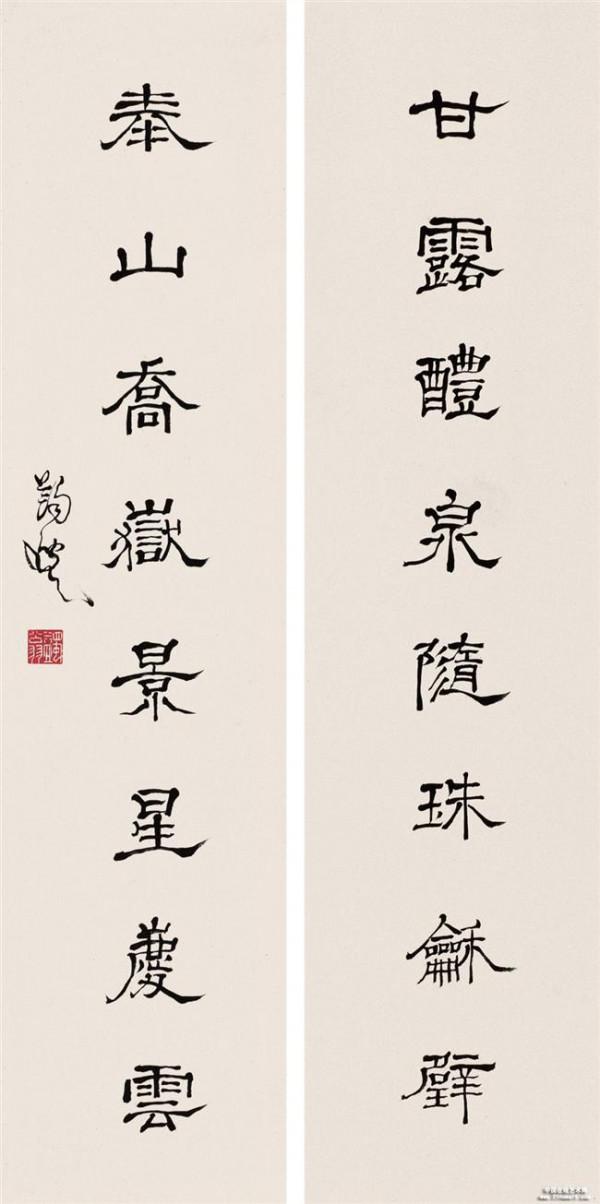

与此同时,小说人物之间的对话,彼此说的是禅机,讲的是破相,也大量兼及佛教语言。沿着这一思路,刘鹗为主人公逸云布置的房间,也设计了一幅出自高人赤龙子之手的对联:“妙喜如来福德相,姑射仙人冰雪姿。

”前半联取义于佛经人物维摩诘尊者,他是妙喜国金粟如来再来,似乎作者认为这正好契合女主人公已经破除男女相分别的高远圣境。

整个故事的情节,则以女主人公从华云到逸云的升华为线索加以建构。当逸云从少女情爱的贪执中恍然大悟:”都是这镜子害我的!”点明了刘鹗的观点:唯有了达万法如幻,方得解脱。从此,逸云脱胎换骨,把自己分作两个人:一个是住世的逸云,“要我陪酒就陪酒,要搂就搂,要抱就抱,都无不可,只是陪他睡觉做不到”;又一个则是出世与圣人游。而点选逸云有名无实地同宿一月的黄龙子更言:”我精神上有戒律,形骸上无戒律。”

通篇读来,刘鹗笔端尽是他所掌握和理解中的佛家语、佛家事、佛家境界,从小说的落笔处看,很显然在刘鹗看来,臻至无分别的无相之境,就是真正的超凡入圣,而对男女相的破除就是最典型的无分别表现,因此特别地重墨书写。

但如果以佛家的观点来看,清净的般若,是一种很无我的存在,很自在的解脱,完全融合于宇宙道德、宇宙伦理,已无出世、入世之别,亦无精神上与形骸上的:中突,内无执着,外化而显威仪,所以刘鹗于此表达的,似乎又并不是最究竟的佛教。

不知道刘鹗是不是纸短言长,表达得不够尽意?也许,以刘鹗在太谷学派内部所得到的至高评价,以及逸云这一人物所承担的哲学重任,逸云这个形象符号,也从某种意义上显示了这个年轻的学派某种天然的思想矛盾?这将是一个很值得我们深入探讨的话题,然而刘鹗对佛教的喜欢与推崇,却是真实无疑的。

四、刘鹗的佛教诗歌析解

情天欲海足风波,渺渺无边是爱河。

引作园中功德水,一齐都种曼陀罗。

这是刘鹗在《老残游记》第9回《一客吟诗负手面壁三人品茗促膝谈心》中借黄龙子之口吟诵的几首七绝之一。”功德水”是指佛教西方极乐世界的圣水甘露;“曼陀罗”指佛教中的圣花,虽有巨毒,但倘若使用得当,遇到当机之人,智幻妙用,就是上好圣药。

整首诗说明无边爱欲情仇,本来容易令人执着而苦痛,但是,如果善加引导点化,从这痛苦执着中超脱出来,认识到欲爱的本质,爱欲的火海也就化咸了清净的莲池。否则,就会如刘鹗于另一首诗中所写:“刹那未除人我相,天花粘满护身云。”可以说,整首七绝以及逸云的转变故事,正是一以诗,一以文,形态各异,内容一如,表达了刘鹗对“超凡入圣”的理解。

有时侯,刘鹗也借着佛诗禅语述说他所知道的太谷学派中的事或自己的承法经历,如:

石破天惊一鹤飞,黑漫漫夜五更鸡,

自从三宿空桑后,不见人间有是非。

“一鹤飞”取义于“昔人已乘黄鹤去”,意赞他的老师李龙川夫子。佛家有“浮屠不三宿桑下,不欲久生恩爱”的说法,“空桑”在这里代指高人先哲,因为刘鹗是在第三次见到李龙川的时侯才正式拜从的,并因心中无是非而得授记。实际上全诗就是在缅怀昔日师恩、开蒙赐法,但是如今已是雪泥鸿爪,故人远去。

直至刘鹗临终以前,将佛法寄寓文字,抒发心志,仍然是他的意趣。其绝笔之作,是附寄在1909年写给姻亲毛实君的信后。其时刘鹗53岁,同年8月亡故。诗云:

勘破华严五十三,皈依净土日和南,半弓拓地培新绿,

一井窥天见蔚蓝。太史书从宫后作,昭明经在狱中参:

纵横驰道无干寸,辜负良朋惠脱骖。车幕残毡当勖捆,

余温保伞学凝神;骨如太古之前物,心是羲皇以上人。

瓦缶汲泉朝供佛,沙瓶煮酒夜留宾;时时勤拂菩提树,

明镜台空不染尘。

这时的刘鹗,已经因为实业理想的不被理解而谤满天下,加上曾经在八国联军占领北京时,买回俄军要焚毁的国仓储粟,平价赈济京城百姓,于1908年被清廷以“私售仓粟”罪贬谪流放新疆。在诗中,刘鹗以太史公受宫刑、昭明太子因分章{金刚经》下地狱事,说明自己身陷困境,但仍然凝神静气,以度暇日。最难得的是,从诗中还是可以看到刘鹗始终没有忘记他的人生追求,依然过着朝朝供佛的虔诚宗教生活。

(作者工作单位为福建师范大学文学院)

![>楼宇烈佛学 [佛法讲座]国学家楼宇烈佛教和中国文化讲座](https://pic.bilezu.com/upload/8/39/83922432d675126985a6b406a4c472af_thumb.jpg)