杜大恺电话 艺术与生活——对话杜大恺先生

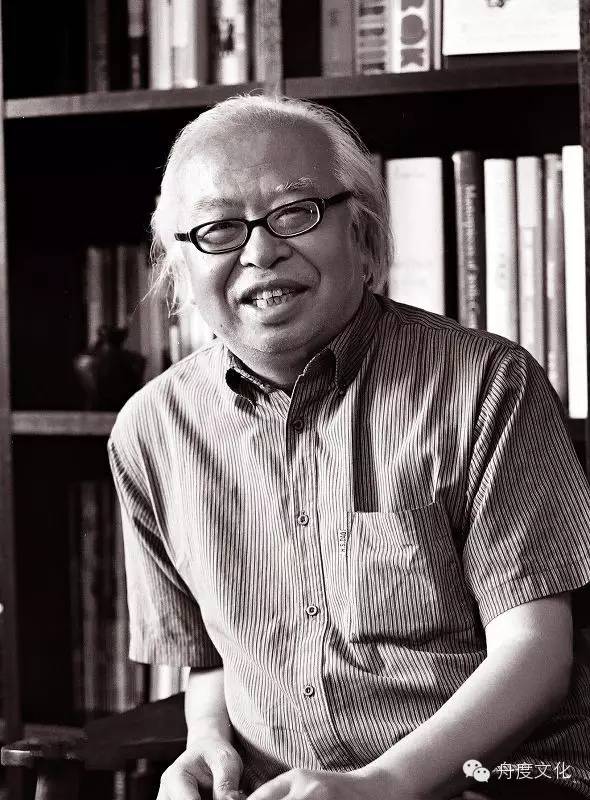

时间:2014年8月9日 地点:杜大恺家 对谈者:杜大恺(清华大学美术学院教授,博导) 郑勤砚(中央美术学院副教授,研究生导师)

郑勤砚:您的艺术作品构图特别、视野开阔,具有鲜明的个性特征。从1935年起,您就进入贝雕厂从事相对较为工艺化的工作,有时候人们会认为工艺化和艺术化是不可调和的矛盾,您认为从事工艺化工作的经历对您之后的艺术创作产生了什么样的影响?

杜大恺:我曾先后进入第一靴鞋被服厂工会职校和工艺美术研究所,后转到贝雕厂。在贝雕厂工作期间,主要从事贝雕画设计,即先画出白描设计稿,然后用贝壳拼贴、完善。贝雕画的构图、题材等皆源自国画,从某种程度上来讲二者具有异曲同工之妙,那个时期练就的扎实的基本功成为以后艺术创作的奠基石。

作品的地域性特征跟我走的地方关系密切。我愿意走出去多看多想,当时喜欢印象派,但我们当时能看到的都是前苏联的那些东西,很多艺术作品看不到。

我和外贸的人比较熟,他们有一些前苏联的杂志,翻翻看看,这个就变成了我的一个参照。我也比较喜欢模仿。我模仿过一些画家,如克拉姆斯柯依,特别熟悉前苏联画家。也有少数印象派画家的作品,比如莫奈、雷诺阿、马奈等。

郑勤砚:捷克教育家夸美纽斯提出学习一定要从“模仿”开始,“最初应当精确地模仿指定的形状,后来才可多给一些自由”,他要求“凡是学习任何艺术的人们”都要“去正确模仿他们的模范,务使自己精通那门艺术的基础”。

达·芬奇也曾宣称:“能模仿者即能创造”。我觉得您对待模仿正如正如贡布里希所言,我们必须“变通,而不是抄录”,“是换位,而不是复写”。临摹获得的技法成为一种学来的熟练,要创造有生命的作品,必须将其与自己对生命的感受、认识和情感结合起来,并进行变通与创造。

杜大恺:是的,一个好的艺术家纯熟技艺的训练离不开对经典作品临摹、体悟、变通和创造。

郑勤砚:您在自学过程中练就出多方面才能,据说考上中央工艺美朮学院研究生与您自学修炼密不可分。艺术境界的高低与读书关系密切,某种程度上来说,读书也是绘画的“法门”。记得清代邵梅臣在《画耕偶录》中说:“少读书,少行路,少见前辈真迹,以云能画,亦妄矣。

”这个道理,明人李日华讲得最为明白。他说读书多,才能开拓识见,使胸襟朗彻,如此,落笔才能臻于妙境。在《墨君题语》中他举了三个人为例,第一个苏东坡,此公“终日读书,终日谈道,论天下事”;第二个是米元章,“终日弄奇石古物”;第三个是文与可,“博雅嗜古,工作篆吏”,三个人都以书、画名震天下,然而都不是“区区习绘事者”。

在读书自学过程中,当时社会环境和家庭对您有哪些影响?

杜大恺:当时我们厂子在工艺美术全国展获得大奖。许多参展作品都是我创作设计的,工艺美院的老先生们如庞薰琹先生、张仃先生、袁运甫先生等人都曾经看过我的稿子,黄永玉先生曾说北京没有人能够画得出来。这些都是客气话,但我之所以能被录取是老先生们对我的稿子比较认可。

我姥爷、父亲是从事文字工作的,我妈妈古典文学基础较好。读书就是这样一个过程,看了一本就会涉及到这一本和另一本之间的关系,你就会越读越多。后来我喜欢看传记文学,内容中涉及到一些历史问题,就开始喜欢读文学史、文学批评史。

阅读是一个非常好的事,要养成阅读习惯。今天,如果让我坐着手里没本书我就坐不下去,非得有一个能看东西。我不会玩,你说起锻炼什么的我都不会,这已是一个习惯。信息泛滥时代的环境之下,孩子们寻找不到读书的目标。所以老师引导很重要。

郑勤砚:您在中央工艺美术学院读研究生时曾参与首都国际机场壁画的创作,能谈谈当时的情景吗?

杜大恺:我一入学就碰到机场壁画的创作任务。我跟着祝先生去广东搜集素材,在广东西樵画榕树。《泼水节》中榕树的素材都是祝先生在西樵画的,还有“小鸟天堂”。 “小鸟天堂”是由一个榕树繁殖而成,其范围足有一平方公里,它的密度很大,有很多鸟,周围有水,需要摆渡才能过去。

当时画素材都是白描,画的很大很细,整张的高丽纸,一个叶子一个叶子的画。 我还出版过三十多套连环画。现在很多稿子都没有了,只有一套稿子退给我。

其实画连环画有一个缺点,就创作来讲,连环画需要表现多方面细节内容,尤其是用白描去画。但是绘画创作是有取舍的,太注重细节反而有缺憾。我画的30多套连环画,每一套都风格不同,用不同的语言方式介入,在形式方面是工艺美院带来的机会,工艺美院有各种各样的工艺,逼着你去用不同的方式处理问题,有一个这样的机缘,让你对形式比较敏感,使你在形式转化的过程中有一些凭借的经验和手段。

郑勤砚: 2001年您又一次赴美考察美国的艺术教育,甚至去了埃及、马耳他等地。2008年我在美国哥伦比亚大学做访问学者时走访过一些大学和中小学,2012又曾在芝加哥艺术学院做课题研究时对美国博物馆的教育有了更进一步的深入了解。

在我看来,美国大学注重鲜明的特色及个性,强调特色专业的权威性,大学与中小学教育在教育理念上有接轨和递进关系。您认为国外的艺术教育与您曾经接受和现在从事的艺术教育之间最大的差异之处在哪里?从教36年间,您怎么看美术学院的艺术教育?

杜大恺:美国的艺术教育方式存在可借鉴学习之处。美国每个学校都有不同的艺术选择方向。举个极端的例子,印象派以后世界艺术花样很多,但耶鲁大学坚定地走学习古典艺术之路,并不为所谓的趋势而牵引。而中国美术史则以潮流叙事为主,但事实上美术的存在不仅有教材中列出的部分,潮流只是一个风向标,潮流以外的艺术世界不可忽略。

这并不是要求我们必须学习耶鲁大学的做派。目前国内1000多所大学开设艺术专业,所有大学的教育模式基于一个固态的模式,这是中国艺术教育所面临的最大问题。

如果每个学校取向不同,反过来就会对中国艺术的面貌会产生影响,但是现在大家都一样。当下谈到中国画的教学,好像是中国美院重视古代传统,中央美院重视解放以后的传统,其实从大方向来看,二者处于同一个系统。

中央工艺美术学院所固有的特殊性质使得其美术教育很难归类到国内几大美院体制之内。在被并入清华大学之前,中央工艺美术学院只是设计学院,此后才开设绘画系,并且每年招生人数有限,因此以何种态度面对国内美术教育并与之接轨仍不为所知。

其实纯艺术和设计之间并不存在所谓的界限,只是基于功能性的差异各自具有相应的艺术语言,只有二者相互融合其艺术价值才会更具魅力。 郑勤砚:当代国际潮流趋势之下,多种艺术风格、艺术媒介此起彼伏,中国艺术也面临如何在世界艺术中确立自我品格等问题。您对处于信息大爆炸时代的青年艺术家有什么建议?

杜大恺:我觉得如果要做一个艺术家,要做两方面的铺垫:一是艺术本身,如果对艺术不了解,从事艺术就没有基础了;二是,任何艺术都是有时间性的,要面对当代,特别是当代社会、当代生活,二者缺一不可。做个画家是很难的,从存在的现实去看艺术很普通,是生活的一部分,但是艺术一旦成为一个专业,它就变得复杂了。

今年春天去美国,在纽约看东村的画廊,一个一个画廊看,看过以后,我对现代艺术有一种疑虑,它的价值在哪?当然,这仅仅是画廊里头的存在,还不是现代艺术的全部,但是它有代表性,有新鲜感,是它的好处,但是看到的东西多数都是即时性的。

如果艺术不能成为历史的存在,无论有多少堂而皇之的理由,都是一种缺憾。所以我们在对现代艺术进行肯定的同时应看到其局限。

现代艺术产生以来,我们始终没有在正反两个方面进行公正的、理性的、系统化的总结,多数理论都是情绪化的,肯定与否定多半倾向极端。我个人也是这样,譬如,我以前对形式很执着,但现在我发现太重视形式也是问题。

从印象派到极简主义,在一定意义上可以说是形式,或者说是语言探索的过程,极简主义是语言探索的极致,也是语言探索的极端化。封塔纳在画布上的那一刀既是语言探索的终结,也是对语言探索的颠覆,语言本身极端纯化导致社会化的缺失,语言太专业化则会失去语言的受众,因此也就形成艺术与生活的疏离,因而才有杜尚。

杜尚用极端的方式使艺术回到生活,但与此同时也形成了艺术与生活无差别的状态,一直影响至今。重新审视艺术与生活的关系是二十一世纪无论对于中国还是对于世界都需要面临的问题。

![>杜旭东女儿老公李安]杜金京老公李安离婚](https://pic.bilezu.com/upload/4/06/40610bb03b55d1f7369ae6cdbcbaee23_thumb.jpg)