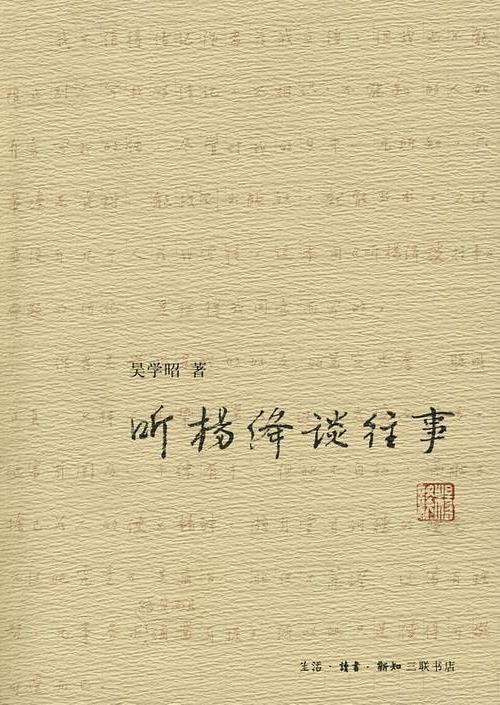

读听杨绛谈往事断想(下)

“我是一个零”,“我还是一个零”。这是杨绛说自己的。书中整整占了两个章节。现在,这样的话,无论从大小人物的口中都不会听到。充塞我们耳朵的都是我“体现了人生的价值”,我“为xxxx做出了巨大的贡献”、“攀登了XXXX高峰”,“填补了多少空白”,“划上了圆满的句号”。再不济者如我辈,也会说上句“没有功劳也有苦劳呢”。

杨绛的“零”说,不是否定自己的作为,不是一块不作为的挡箭牌。而是不慕权贵,远离虚荣的境界,不争一日之长短的气度。印度的甘地说得好:“我必须把自己降为零,一个人如果不能在同类中甘居末位,就永远不能解脱。”杨绛的一生,特别是解放后的漫长时日,都自觉自愿地实践了甘地的名言。当在无数的政治运动过后,相当一批知识分子政治热情高涨,纷纷要求入党,他们频频汇报个人思想,反映他人情况以示向组织靠拢时,传来了要发展杨绛钱钟书入党的消息,她和丈夫不喜形于色,不心旌摇荡;忽又传来钱钟书思想反动不予考虑时,她和先生依然平静如初,该翻译,翻译,该写作,写作,别说大起大落,简直是微澜不兴了;在文学所分研究小组,人们因怕受到牵连,哪个组都不要杨绛,杨绛不惧不气不哀不怨,反倒觉得有了难得的写作时间,气定神闲地写起自己爱写的东西;在宴会上,杨绛总找借口从坐满领导的主桌上逃离;工资分到的小米数杨为末等,三级研究员杨绛当了几十年,直到退休。。。。。。杨绛从没计较过,从没影响过创作和翻译的进程。杨绛的眼光从没投向过领导的眼色,从没投向过镁光灯,从没投向过宴会厅。她甘愿身处卑微,踏踏实实地做着文化事业,努力地保其本真,显示了她的人格力量。

杨绛,钱钟书,他们的名气之大,不亚于我们耳熟能详的许多名人,他俩与那些名人身处相同的政治环境,最终避过了别人避不过的灾害,究其原因,其中有一条,恐怕就是他们安于做一个“零”吧。

杨绛在物质上亦已做到了“我是一个零”———钱钟书和钱瑗去世后,他按照钱先生的遗愿,于2001年在清华大学设立了“好读书”奖学金。把他们夫妇全部已有和其后发表作品所获得的稿酬全部捐出。杨绛说:“在中国,一字一句的钱我都捐了。”她已经一无所有,回归了一个“零”!读到这一段,再比照比照身边的贪欲者,杨绛一辈子的写作可说从无功利性,这还有争议吗?

杨绛的“我是一个零”,当然可以视为低调。但是,在学术上,她却巧妙地保持纯真,坚持说真话,一点也不怯懦。一次,她的上司周杨和她聊起了中国小说,周杨说唯独《三国演义》不谈恋爱。杨绛说:“吕布和貂禅呢?”周杨决没想到,杨的反应是如此地机敏和快捷。另一次,外文组订研究课题,凡“不是马克思读过并提到过的作家作品一概不予考虑”。组内要研究勃朗特姐妹的作品,杨绛认为简。奥斯丁是西洋文学中不容忽视的大家。大家说,马克思没有提到过她,杨绛不服,说“也许马克思没读过简。奥斯丁”。这话使众人愕然。

文学所成立时,冯雪峰和何其芳辩论阶级性和人性问题,杨绛不同意只有阶级性而不承认人性个性。“她问道:‘《红楼梦》贾府四姐妹四个性情,同样的阶级,同样的环境,但四个人一人一个样,怎么解释?《西游记》里猪八戒扛了个钉耙,就算农民阶级了吗?’无人做答。”

象这样的例子,书中颇多。这自然也成了文革中提供给别人攻击自己的炮弹。“零”是一种境界,本真敢言明证了它不是明哲保身的策略和怯懦。

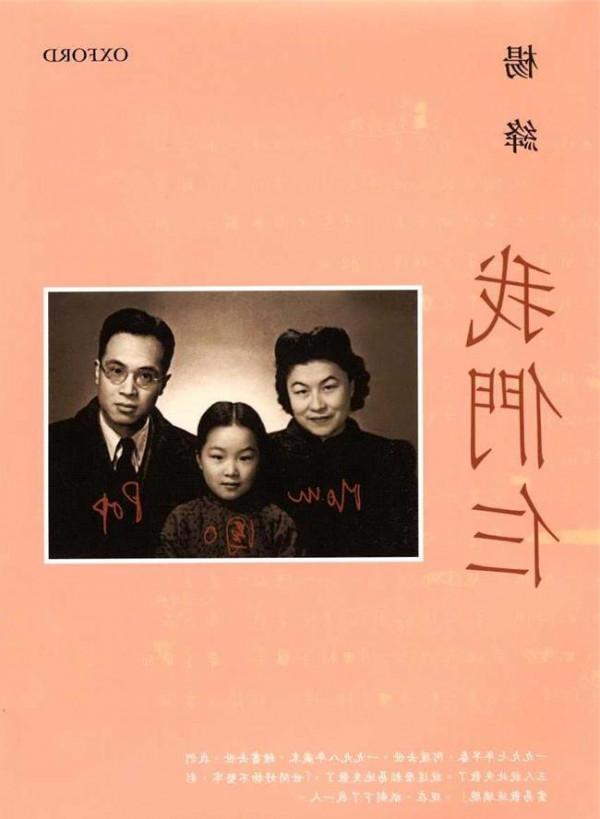

杨的勇敢,更表现在她的老境。在短短的时间里,爱女钱瑗去了,伴侣钱钟书去了,原来的“我们仨”,“只剩了我一个”。这种巨变搁在谁身上,都是致命的打击,何况那时她已是八旬多的老人了。然而,杨绛擦干了眼泪,整理并出版了钱先生所有的著作,到九十几岁后,又开始写《我们仨》和《我们的钱瑗》,让两个亲人永远陪伴自己。书中有张照片,是拄杖的杨绛倚在摆放着钱先生和女儿钱瑗照片的桌前,下书“剩了我一个”,虽然,杨先生面带微笑,但观者我,却抑制不住流下了热泪。一个老人能这样面对孤独,支撑生活,杨绛是天下第一人!因为她心里不仅有“我们仨”更胸怀着大爱——对读者的爱!