邓正来书籍 邓正来:读书人 践行者

2013年1月24日,一条讣闻让人悲痛:复旦大学教授、知名翻译家、哈耶克研究专家邓正来先生因病逝世,享年56岁。贺卫方、马勇等学者都发文悼念。邓先生生前的朋友、天则经济研究所与华人哈耶克学会的同事秋风为本刊撰文一篇,以悼念这位英年早逝的学者。

2013年1月24日,一条讣闻让人悲痛:复旦大学教授、知名翻译家、哈耶克研究专家邓正来先生因病逝世,享年56岁。贺卫方、马勇等学者都发文悼念。邓先生生前的朋友、天则经济研究所与华人哈耶克学会的同事秋风为本刊撰文一篇,以悼念这位英年早逝的学者。

文_秋风

邓正来

男,1956年生于上海。

1982年毕业于四川外语学院,并于同年就读于北京外交学院。1985年硕士毕业后未就业,个人独立治学,被媒体报道称为“中国第一个学术个体户”。

1998-1999年,受聘北京大学中国经济研究中心客座研究员。

2008年加盟复旦大学,为复旦大学特聘教授、复旦大学社会科学高等研究院院长。

2013年1月24日6时50分在复旦大学附属肿瘤医院不幸离世,享年56岁。

著有《哈耶克法律哲学的研究》、《市民社会理论的研究》、《自由主义社会理论》、《规则·秩序·无知:关于哈耶克自由主义的研究》等;编译有《哈耶克论文集》等。

太快了,令人震惊地快。

2012年年底,12月22日,我到复旦大学参加社会科学高等研究院主办的“未来世界论坛”第五届年会。邓正来先生担任院长,在基调发言组作最后发 言。先生一如既往地底气十足,用他那极为严谨的语言纵论中西理念、现实。茶歇期间,邓先生对我耳提面命。晚上吃饭,似乎也一切正常。

然而,一周后,12月31日,在微博上看到“来自正来的2013年重生宣告”,这是先生的第一条微博,说他在上周查出胃癌晚期部分转移,正在住院治疗。十分震惊。后来从先生助手处得知,会议结束,先生发现身体不适,到医院检查,从此即留在医院。

邓正来先生是天则经济研究所理事,我马上把这个情况汇报给理事会。理事们十分关心,乃委托我赴沪看望。1月12日,我推辞了早已安排好的一个讨论“宪政社会主义”的会议、一位青年才俊的婚礼,专程到上海医院看望先生。孰料,这竟成最后一别。

邓式翻译

与先生相识,已有十余载。上世纪九十年代中期,我大学毕业,阴差阳错,走入行政,转到商业。皆不合性情,乃回到文字世界,而切入新闻圈。当时,杨浪先生在筹办《三联生活周刊》,我当见习记者。根据自己的肤浅观察,提出一个选题:民间学术生态。其中最为醒目的代表人物就是邓正来先生。

记得是在海淀某处公寓中,采访先生。先生局促于书刊拥挤的办公室。谈的是什么,全忘记了,文章最后是否发表,也不清楚。但先生的神态至今十分清晰,清俊、严肃而刚毅。那种生活很苦,但那种生活很充实,先生乐此不疲。

这次采访对我影响极大。有朋友说,我与先生的人生路有相似之处:做学术个体户。确实,经济与政治情势变了,读书人的生存空间扩展了。但是,先生能够那么从容地在学术和政治建制之外生存、思考、写作,的确需要过人的勇气。是的,不管是会场的正式发言,朋友的漫谈,或酒桌的嬉闹,先生身上总散发出一种强 劲的“气”,饱满,有力量。他的生命因此而始终放射着夺目的光彩。即便微博所传那张穿着病号服的照片,也英气逼人。

先生的独立生存状态鼓励了我,我也走上了学术个体户之路,一边在新闻界中工作,一边自己学习、研究。而与当时大多数热爱自由的青年一样,我学习的最为重要的文献,就出自先生之手:先生翻译的哈耶克著作:《自由秩序原理》出版于1997年,《法律、立法与自由》出版于2000年,《个人主义与经济秩 序》出版于2003年。这几本书放在书架上,这些年来,经常翻阅。

先生那种独特的翻译风格,以及每本译著前严谨而篇幅极长的译者导言,相信给所有读者留下了深刻印象。尤其是后者,可谓译界一大创举。中国人当学习西方思想、学术,翻译就是一条捷径。然而,如何翻译?今日坊间所见者,多为机械的翻译,译者对原著缺乏情感投入,对其学理亦无深入理解。故而经常辞不达意, 甚且贻害学子。

但中国另有一优良的翻译传统。严复当年曾采用“译述”之法,实际上是“翻译性创作”。这种做法透露了具有思想家气质的翻译者之主体性姿态:以我为 主,融纳西学,铸就中国现代思想、学术体系。以邓先生之严谨,当然不可能采取严几道之法,但他与严几道之意相近,他进行的是“研究性翻译”,对文本及其所 传达的思想既有同情性理解,又有本地化思考。

故而翻译过程中,文思泉涌,不能自已,而写下那些长篇的序文,篇篇皆为中文世界研究哈耶克思想之经典论文。可以说,先生的翻译独具一格,或可称之为“邓式翻译”,邓式翻译的过程就是融西学以铸造自身知识体系的过程。这构成了我的楷模。

为了求道

邓式翻译彰显了先生治学之显著特征:学以致用。先生是读书人,但先生也是践行者,以学问行道。他的学问不是自娱自乐,纸面上自我循环,而是以天下为己任,始终以世界视野,置身中国,探寻最为尖锐而重大的问题的解决之道。三十余年来,先生求索于中西学问世界,不是为了学问,而是为了求道。从这个意义上 说,先生实乃学界之真君子。

因为哈耶克,我得以有机会与邓先生近距离接触。2005年,我有意发起成立一个研究哈耶克的民间学术性组织,得到新竹清华大学黄春兴教授的支持,最 后定名“华人哈耶克学会”。邓先生是哈耶克翻译、研究大家,当然在首批邀请之列。

邓先生闻听此信,立刻表示全力支持,并参加了当年8月26日在香山饭店召 开的华人哈耶克学会第一届年会。邓先生恰为我的报告作评议。此后,邓先生多次参加哈耶克学会的会议,即便未克参加,也关心学会的活动,在学会的电子邮件组中经常发言。

再后来,我又有另一个机会与邓先生共事。2010年底,我加入天则经济研究所,进入理事会,而邓先生正是天则所的资深理事。实际上,邓先生与天则所 有极深渊源。邓先生出自民间,对于身在民间的天则所,心有戚戚焉。在天则的理事会上,他总是能够提出恰切的设想和解决方案。他还与张曙光老师共办学术期刊,试图撑开民间学术的空间,可惜刚出三期,就因为众所周知的原因戛然而止。

就在一个多月前,邓先生还积极准备参加天则所的理事会。因为住院,不能参加,也不忘天则所。下面是他1月8日在病床上写给理事会的信:

尊敬的各位理事和同道,本来已把时间调出准备参加今年的理事会,但是实在遗憾,因为查出胃癌晚期,又在医院治疗,所以这一次一定无法去参加天则所这么重要的会议了。我把我的权利委托给张曙光先生,请他替我决定相关事务。同时也祝天则所2013年发展得更好,理事们的身体都健康。

另有一个请求,我早已与吴敬琏老师和维迎约好,在今年开春的时候,也就是三月份的时候,能够到高研院做一个关于中国经济的系列演讲,我和毅夫也打过招呼,到时候我也会再和他落实,同时我特别希望其仁兄能够给我这个面子,加入这个系列讲座。届时我的化疗允许的话,我会去主持。再一次谢谢各位,这毕竟是 为了中国的学术,中国的学生,和中国的年轻老师。

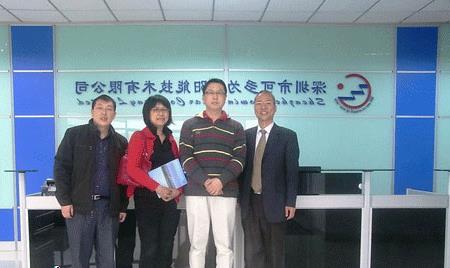

此时,先生正在准备化疗,犹惦记着天则所、惦记着高研院的学术,惦记着中国的学术。1月10日,天则所召开2013年“新年期许会”,参加会议的专 家学者们听闻先生病情,十分关切,乃在一个本子上纷纷写下祝福之语,托我带去。12日,我到先生病房。前几天,先生经过痛苦的化疗,当日身体极为虚弱。但 见我进来,仍然抖擞精神,坚毅而乐观,说话声音虽低,而不改严谨。先生病房中有很多鲜花,可见看望者络绎不绝。

出病房后,与先生助手交谈,得知先生病情实已相当危急。但绝未料到,只十几天,先生就驾鹤西去。临行之时,与先生在病房合影。如今,看着这张匆忙留下的照片,很难相信,斯人已去。思绪万千,草就这么一副挽联,以告先生在天之灵: