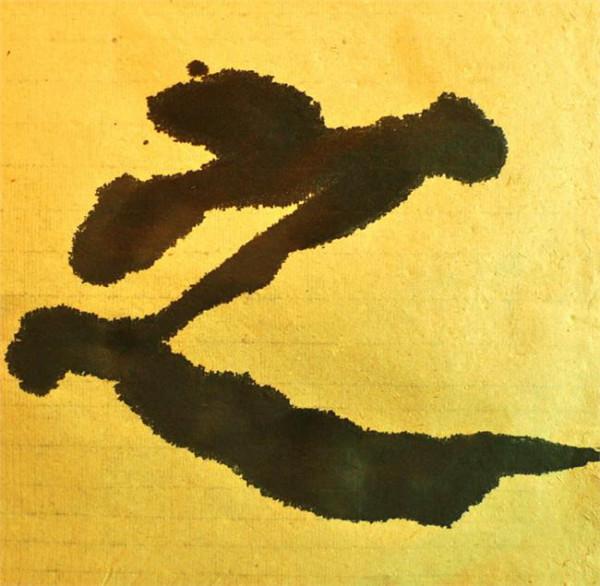

关于竺仁岑其人 关于老子其人其书的一种推测

此文关于老子其人的推测,证据尚嫌不足;但是关于《老子》其书的成书时间的推测,窃以为比较准确:

(1),《老子》一书,是在“古公亶父老祖宗的《德》论,重新修定、整理刻写出来(该《德》论已流传三百余年,是"骨简"似的,已坏损)”的基础上修订的,似乎可信。因为以老子一书的内容来看,包罗万象而言约意丰,决非一时之作。

(2),《老子》一书的作者,应该是经历过历史上著名的共和时代,否则写不出那样的以民为本、把老子百姓视作自己父母亲的《老子》之书。现在的推论使这点得到肯定。

(3),司马迁在《史记·周本纪第四》中,在周幽王二年、三年三次记录了伯阳父(甫)的言行,而在《《老子韩非列卷》之末,称“伯阳立教,清静无为。道尊东鲁,迹窜西垂。”而在《老子韩非列卷》的正文中,却没有“伯阳”一字一词出现。如果两处的“伯阳”是指同一个人的话,这个人的年龄就非常大了。可见司马迁关于老子的资料确实不够翔实。

(4),历史上确实有一个太史儋,并且此人是“东周史官太史儋,为着个人的利益,于公元前374年窃周室藏书《三绝》西行去秦,至关遇令尹至交,示之《三绝》。关令尹对这久已耳闻的《三绝》,仰慕已久,也是众多文人所未目睹过的钟爱之宝简,当然不会放过。

,不仅自己抄录,且广为传而示之。这才是以太史儋所持之本(已错简)为足本的社会传本之始祖本《老子》(《三绝》是人们的传言。)这时的文人,才知《三绝》远不只"三绝",当可正其名,按战国习称,改称《三绝》为《老子》。”也很可信。

老子姓单,原西周京畿人(现在的陕西省宝鸡市眉县),名逨。生于公元前854年,卒于公元前770年。

《史记·老子列传》中有句"自孔子死之后百二十九年,而史记周太史儋见秦献公......而霸王者出焉。"这句话的实际意义与史实不符。太史儋西行见秦献公当在公元前374年,而孔子死在公元前478年。显然,司马迁只是用他所见的分散史料,想糅合出一个所谓的太史儋似的老子来!

他动用了四个原始史料,"孔子"、"死之后"、"百二十九年、""某子出焉"加以穿附,所以就不合史实,这是有关"老子"问题的研究,因此有关史料都必涉及老子。

那么我们同样用这四个元素,只不过对"百二十九年"还原成"二百十九年"(因司马迁以为人家是笔误而倒了一个字)。则得出"老子死之后,二百十九年,孔子出焉"!据此,不难知道老子卒于公元前770年。

另外联系到汉以后所谓的七十三、八十四的问题,指的是孔子和孟子,但是孟子也不是八十四。战国初期,孟子还没出世,就已有这样的传言,这当指的是孔子和老子。也就是说老子只活了八十四岁,故可知,老子生于前854年。

由是,这立即可知,老子百六十余岁,管仲在齐国从政;也知老子二百余岁,管仲死了,这也是司马迁所用史料的出处。去年陕西省宝鸡市眉县出土的青铜器告诉我们, "老逨子是历人",历人是老子最后所任的官职!由于时间的久远,老逨子离司马迁已经六、七百年,长期流传讹变使"老逨子是历人"变成"老逨子亦楚人",由于"历"字的"厂"字头坏损,所剩下的就只有上"林"下"止"而为"楚"字,这也就顺理成章了!

单逨比周宣王大七岁,逨父名龚是召穆公手下的心腹爱将,经常出入于召公府,逨也随其父在召公府出入,幼时伴读过宣王(静),亲眼看见,国人围召公府,欲杀宣王,而被召公之幼子所代替的惨景。后宣王即位,逨是召公(又一代)手下的武官。

在伴随周宣王四十多年长期经历中,也是南征北战,东征西讨,戎马一生。先被封为"吴林"(虞林,乃林官)后四十三年(公元前785年)被封为"历人"(对朝中大臣的监察甄别),正是"历人"使他有了重新思考的机会,并且已经年近七十了(这是宝贵的人生财富),鉴于此,周宣王更加器重这少年的伙伴,人生的师友,临危时授予了老逨特殊使命。

公元前782年,周宣王四十六年,值宣王临危前,把任"历人"的老逨叫到自己的身边,当着儿子(后来的周幽王)的面,命老逨把古公亶父老祖宗的《德》论,重新修定、整理刻写出来(该《德》论已流传三百余年,是"骨简"似的,已坏损),以励教育后继之诸天子。

老逨用了五年的时间在周始祖古公亶父所著的《德》论(周康王,<公元前998年>时称谓《德》论,老逨称之为《建言》)的基础上,重新修定而呈献给周幽王,想以祖宗的训导来感化周幽王。可是周幽王哪有心于国家治理,更无有丝毫律己的意念,故视而不见,听而不闻,碍于祖宗的情面,只责成当时的史官按惯例收入周室,这是公元前776年之事。

这时,也就在这个时期,诸权贵之仕,周幽王的近臣,都耳闻目睹了老逨的《五千言》,且议论纷出,相互告知,口头传讹(当时文字性的传阅颇为不易,口头传讹却不胫而走)。尤其是对其《五千言》的"三绝"感慨不已,因为这是当时高度浓缩后的政治固见,精辟的要害之言。

把《五千言》就呼之为《三绝》了。简而言之:其内容是"绝礼弃智、绝仁弃义、绝学无忧"。由于老逨文中的第三绝是"绝巧弃利",但是这是不言自明的,没有"绝学无忧"来得惊奇,故取而代之。

待孔子起而入仕为宰时,已是公元前500年,春秋末之时。此时的孔子才有机遇,有能力有欲望在周室接触到传讹已久的《三绝》。孔子读《三绝》,惊而喻之为"悖篇",(当时,韦通违,通背,悖;编通篇。)而直呼之《韦编三绝》。太史公哪能顾及这个史实,把孔子反复而读的(喜读)《易》、《韦编三绝》连在一起,后人就视之为读《易》牛筋三断了。

看到《三绝》的不只孔子一人,春秋时,还有较多的人都读过《三绝》。例如除管子外还有和孔子同时的孙武子,也因某种机遇在孔子前就读到了《三绝》。孙武子颇有自知之明,对于老子的教诲,虚心而习研之,对老逨的有关用兵之说颇为留意,特别钟情于"以奇用兵",也深入地认识到老逨的认知方法。

坚持"知不知尚矣,不知知病也"的认知态度,"致虚"、"守静"、"玄之又玄",在"奇"字上大下功夫,把个"奇"字盘活了,终成《孙子兵法》流传于世。

儒学在战国初期日涨,但《三绝》的影响也困惑着不少的人。其间,墨子也接触到孔子认定的《悖篇》,但又深受儒家"复礼"的影响,好像动不了,只能臣服儒礼之说,羞羞答答地以薄礼(节葬、节用)而代之;老逨的《三绝》似有理,啃不动,只好捡起"贤、义"而反议之,要"尚贤";对孔子的仁也要发挥发挥,以"兼爱"而倡之以义也。由是也自成一家。

《三绝》啊,《三绝》,多少人想的到她,诸侯大国也要他。由是一桩重大的窃书案发生了,离孔子百多年后,离《三绝》成书400多年后,东周史官太史儋,为着个人的利益,于公元前374年窃周室藏书《三绝》西行去秦,至关遇令尹至交,示之《三绝》。

关令尹对这久已耳闻的《三绝》,仰慕已久,也是众多文人所未目睹过的钟爱之宝简,当然不会放过。,不仅自己抄录,且广为传而示之。这才是以太史儋所持之本(已错简)为足本的社会传本之始祖本《老子》(《三绝》是人们的传言。

这时的文人,才知《三绝》远不只"三绝",当可正其名,按战国习称,改称《三绝》为《老子》。战国中后期的庄周、韩非以及稷下学宫的诸子们均读的是老子社会本。另外,楚简的任意摘抄,是老子社会残本。)

太史儋当继续西行,所揣的《三绝》入秦室自不待说,这就是后来的老子官方本。(吕不韦的班子,写的《吕氏春秋》所用的就是老子官方本;另外长沙出土的帛书《老子》甲、乙两种抄本的足本也是官方本。)不过《史记》记太史儋之言,说明他是一儒,与他所窃《三绝》的著作者毫无干系。

倒是得谢谢他,没有他,天下之人读《老子》者甚少,这是奇功一件。关尹得《老子》,酷爱之至,自我感慨系之,传言也著其书而为己言立于世也。社会本的广为流传也始于他,其功也不可小视。

不胫而走的《老子》却牵动了不少文人墨客的身心,沸沸扬扬,好不热闹,且置《老子》于不顾,或取一点,或攻一点,自立诸说,百家争鸣而起。这倒使我想起20世纪初钱穆先生的《老子辨》中相讥之言,"老子五千言如大海,诸子百家,如鼷鼠之饮河,各饱其腹而去,亦何不可"这种讥讽老子的语言,倒是可以正面去认真对待,历史的事实,正是如此啊!

半部《老子》就是"大海"。何尝仅只是如此呢,整个东周(春秋和战国)时期,都是读《老子》一本书的时期啊,这却是我们对自己历史认识的疏忽和失误!