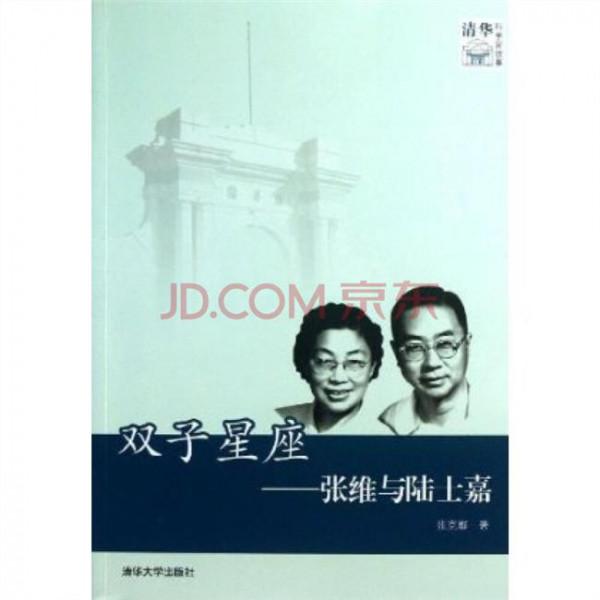

张维陆士嘉 从德国到清华 《家在清华之张维 陆士嘉》

咱们的父亲张维和妈妈陆士嘉从小在北京长大,又一同就读于师大附小、附中,虽不是同桌,但因两家走动得很近,从小一向在一同玩。

高中结业后,妈妈如愿以偿地上了师大物理系,成了该系仅有的一名女性。父亲高中念了一年,就以对等学历考上了北洋大学土木系,后因系馆失火学业暂停,转学去了唐山交通大学土木工程系。

过中秋节时,唐山交大破天荒放了3天假。父亲的第六感官通知他,得捉住时刻回北平与妈妈更上一层楼了,否则懊悔晚矣。没有通知平常老是同回北平的几个兄弟,他多稀有点诡诡祟祟的买张火车票溜了回来。在家向奶奶道了问好,推说上街买月饼就去了北师大的女性宿舍。妈妈看见他挺快乐,正想找自个聊聊心思呢。但她故做惊奇道:“怎样,这回是研讨物理呀仍是谈论数学?”

父亲把手里的月饼往上一提:“研讨研讨月饼的馅儿是怎样进入的。”

两人面临面坐下,妈妈便抱怨道:“说真话,我简直都没心思过中秋节了。”

她对他不光讲了宾果的寻死觅活的经过,还讲了好几个老迈不小的教授也参加到追她的队伍里来,闹得她恨不能见男的就躲。父亲听得哈哈大笑。妈妈瞪了他一眼:“还笑,你到帮我想个法子呀。”

“我自有神机妙算,只不过不到拆封的时分罢了。”

妈妈说:“哼,你那神机妙算还没拆那,我这儿被闹得都要考不及格了。”

“那我可说啦。”

“快说吧。”

“我娶了你不就结了。”

妈妈一听这话,腾的一下脸红了。他们尽管从小一同长大,说话向来比照随意,也常爱开恶作剧,可是开这类打趣可是前所未有的。她抬起头来看了父亲一眼,呀,那个赶着叫她三姐三姐的半巨细子啥时分长成青年啦。她如同才发现他的喉结凸了出来,声响变得消沉了,眉毛也更浓了,乃至,乃至嘴唇上都有了隐约可见的胡须!可不是吗,他都19岁了,长成大人了。她红着脸扭过头去看着窗外,伪装阗道:“瞎说啥呀你!”

父亲看着她红红的脸,有好几秒钟发痴了。可他也了解,再要进一步,把她真逗急了反而画蛇添足,所以环顾摆布而言它:“你计划回家过节吗?”

妈妈松了口气:“不回去了。”

“那咱俩把这月饼吃了,就算是过节了。”

共读

近几年来,他们常风闻某某兄弟出国留学的音讯,自个也觉得在大学里学的这点常识太少,所以相约着也想出国去持续进修。去哪里呢?两人对德国的工业技能都很称誉,所以有意去留德。

其时留学有两种方法,一是自费,二是官费。父亲家供不起他留学,自个挣的钱也不多,只能走考官费的路。1935年,北平有个留美的时机,他去投考,效果考了个第二名,可名额只需一个,所以考榜首名的钱学森上美国去了。第二年他又考了第二名,仍是没去成。父亲无法地对妈妈说:“你先出去吧。等我考上我追你去。”

妈妈却说:“你不出去我也不出去。”

父亲大受感动,立誓下一年必定要考上。但也知道考试这事儿不是你一立誓就能行的。

大约因为自个在家排行第二吧,第三年(1937年)5月的一次考试里,他又考了个第二,简直是榜眼的命!幸而这次听了哥哥的话,选的是“中英庚款”留英。因为前一年空缺,这一年它的名额是两名。出国进修总算如愿以偿了。

那么,学啥科呢?上北师大时妈妈一度对地理挺感喜好,但这些年日本显着地不满意于仅仅占有东北,它在中国拓展地盘的妄图已是司马昭之心,路人皆知了。报上天天有这儿沦亡,那里被占的音讯,常常还有日本飞机到华北来轰炸。

妈妈觉得眼前造飞机远比研讨星星来的有用,所以在看了很多文献后,抉择去德国学航空,因为那里有近代流膂力学的奠基人,国际级的大专家路德维希.普朗特教授(Ludwig Prandtl )。

外婆怕世风不平缓,坚持要妈妈完了婚再走。当然,她早已看出我父亲喜爱自个的女儿,女儿呢,如同也钟情于这个聪明生动的小伙子。所以在老太太的暗示下,我父亲的大姐出头去陆家求婚。这桩婚事天然是一拍即和,一点儿没费唇舌就把作业定了下来,乃至连好日子都当场敲定了—日自个现已占了察哈尔,不知哪天就要打到北平来,到那时想走都走难了,还迁延啥。

但妈妈坚持先不成婚,理由是会影响学业。父亲也没贰言,订亲就订亲吧,这么最少咱们都有安全感。

既是订亲,总得做几套新衣服吧。一向穿戴朴素的妈妈说:“做一件蓝旗袍就行了,我喜爱素的。”

外婆说那好吧就做旗袍,可是怎样也得做件赤色的。终究两头抵达让步计划,做了一件粉色镶红边的旗袍。可那件美丽的旗袍只在订亲的家宴上呈现了2小时,又在相片上留了个影,第二天就被妈妈拿到店里给染成了黑的,把外婆气的不知说啥才好。

订亲典礼上除了沟通戒指外,妈妈又慎重地送给父亲一支钢笔,笔杆上刻着她亲笔写下的四个清秀的小字:“勿忘祖国”。接过这虽不名贵,却浸透心意和期望的礼品,父亲简直落下泪来。他知道两自个的心是相通的:在这混乱不安的年月抛家离国远赴重洋,只为把握过硬的常识,让自个磨难的祖国赶忙健旺起来,不受人欺压。

他脑子里响起小时分唱的一首歌:“小呀么小孩郎,背着那书包上书院,不是为当官也不是为体面光,只为做人要争光哟,不受人欺压呀不做牛和羊!”两自个耐久地彼此望着,眼里满是坚决的鼓动和热切的期望。

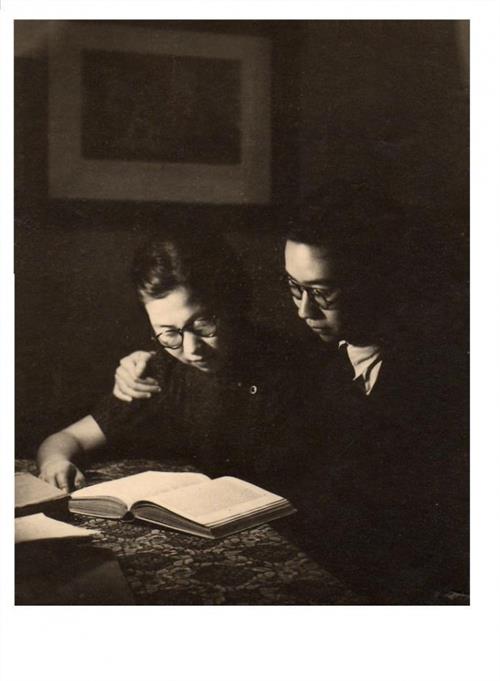

订亲照 (1937年)

1937年7月16日,就在日自个主张《七七事端》后9天,他们慌乱地分隔了亲人,登上南下的火车去南京处理出境手续。拜谒了中山陵后,又匆促赶到上海,赶在8.13日本侵犯上海的松沪战争开战前两天,上了开往欧洲的终究一班英国轮船。

耳听着现已不远的隆隆炮声,眼见着身上贴着太阳旗的日本飞机在头顶上回旋扭转,两自个真是愁肠百转:一方面是舍不得脱离灾祸深重的祖国,且国难当头理应效能乃至赴死;另一方面从小就立下的科学强国、工业救国的志趣眼看就要起步了,又不愿丢掉。

就这么,带着满腔的悲愤和对立,他们踏上了异国肄业的路。这一走啊,不知何日才干归来。望着逐渐迷糊的吴淞口,两人的双眼迷糊了。父亲把手放在妈妈肩上,想要说几句安慰的话,未曾作声却已泪流满面,赶忙把脸转了曩昔,只伸手递给她一方手绢。他们在心里暗自立誓:“祖国啊,亲咱们,等着我!我必定要把最抢先的技能学到手,回来报效祖国。”

出国的船上(1937年)

生性生动的父亲在德国很快就有了新的兄弟。正本这儿的几自个就常在一同打打球,举办个郊游啥的,自从注入了父亲这个有生力气后,咱们便协商着树立个安排,也罢理直气壮、气势浩大、痛痛快快地活动活动。已然是安排,就得有个姓名,叫啥好呢?众说纷纭了一阵后,老迈哥郑逸群发话了:

“咱们的主旨是健旺身体,好为祖国效劳,我看爽性直接了当的就叫《健会》。”

咱们均拍手表拥护,素有“小师爷”之称的吴师佑当即写下榜首天的活动纪要:

“坠地。 国际之大,吴王周杨郑赵刘张等几条精虫兀安闲水中游荡,缈乎微矣。遽然汗水来潮,觉各自为营之非,要联合一同。所以二五之精,妙合而凝。民国二十九年三月十六,柏林中国租界Schluter Strasse 19 周源桢寓所遂添国际一儿。

坠地时有暂时主席吴师佑记载,王传亨宪章起草,委员周源桢、张维、杨津基等形势,足示世人之所能者,吾亦能之。会章悉数依时随俗,而留神健全身心。……。如是每一细胞皆成战将之因,盖藏胎中。据此本钱,步入生命的长征之程。”

过了没多少天,留德学生会安排乒乓球赛,《健会》得以榜初度大显神通。有记载如下:

“童贞作。 四月末,中华留德学生会赏格赛乒乓。细胞李恩业体现效果,单打锦标一发中的;与小吴分配,双打冠军复探囊而得。童贞含娇初试脚头,不识尘世深浅,细胞大举出动,故吴张二将更将单打第二、第四两奖包含而归,开吾大张。”

这次乒赛满载而回,众位大受煽动,当晚尽其悉数撮了一顿饭。尔后,每周末都聚在一同,或打球,或游水,操练身体的劲头空前高涨。

过了两个月,学生会又传竞赛,《健会》再次大获全胜,有文字为证:

“再为冯妇。 六月八日,学生会赏格赛船。大徐与张维分配以身作则,四非常钟挂零即抵结尾。以王秉周、吴师佑二将之猛且落后逾五分钟。如是冠亚两军又入把握。”

但不尽之事常为八九,咱们正满意之时,却在第三次较量中大北而归:

“承教。 六月末,学生会赛网球,适中本会缺点。吴李诸虎逐个败阵下来。本行英豪张维昔为游离电子之时,尚尝第四奖之杯羹,今亦跌倒。效果全军覆没,使知全国务并不非常简略,满意梦不宜多作。悉数成功,全赖一笔不苟之再接再厉得来。”

郊游途中。

1942年头,妈妈以一篇精彩绝伦而又凌乱之极的《圆柱射流遇笔直气流时的上卷》的论文给她的博士作业画上了一个满意的句号,她取得了哲学博士的称谓,并且是德国三级博士中的最高档-- 一级博士。这篇有着长长的姓名的论文遭到她的博导普朗特教授大大的称誉,并出头引荐她为德国最具盛名的洪堡奖学金的取得者。

这么一来,最少妈妈在经济上能够彻底独立了,不必再费事远在中国的舅公了。真是无心栽柳柳成行啊,她‘名利双收’了。所以向父亲宣告了“能够成婚”的信息。父亲见信,快乐得额手称庆道:“老天爷,总算吐口了!否则生了孩子只怕要叫我爷爷啦。”

此刻父亲已在柏林高工当了助教,有了点经济实力,成婚是不成疑问的了。

所谓婚礼,正本即是找了几个同学,加上德语老师赵林克蒂一同自做自吃了一顿饭。也不知是谁神通宽广地买来一只王八,计划给简略的‘婚宴’添加色彩。怅惘这些人都是书虫,谁也不会做它。一番谈论往后,有人出了个主见:“大约跟做鱼差不多吧,先在油里炸一下,再加水,加佐料炖呗。”

好傢伙,这一炸没联络,非但把王八炸成了硬帮帮的彻底炖不烂煮不熟的如同橡皮相同的东西,只能忍痛丢掉,并且把两自个一个月的油都耗完了,接下来世生的吃了一个月的水煮菜。

炽热的婚宴(1942年)

不久,妈妈怀孕了,她的食物供应里的那点牛奶也由脱脂的被行进成了全脂的。眼看着只能喝那清汤寡水的脱脂牛奶的房东犹太老太太日见盈弱,妈妈心里老迈的不忍,常常在取奶时有意的把老太太的脱脂奶拿走,留下自个的那份全脂的。

老太太故做不知心安理得的受用了这份在战时极点名贵的养分。好意的妈妈以为献身的是自个,孰不知正本苦了肚子里的我。就在1942年12月31号,这一年的终究一天,他们的榜首个孩子,一个衰弱的小姑娘-我,出世了。

依照远在北平奶奶的意思,她的孙子辈都排“克”字,因而给我起名叫克群。意外的我呀,终身下来妈妈因为养分不良就没奶,在医院里因众黄毛老德对黑头发的中国孩子猎奇而被抱来看去,又感染了水痘。这场大病终身就生了半年。

父亲妈妈两人一边上班一边轮番照料着,好不简略才算把我的病养好了。6个月大的孩子看上去像人家刚生的差不多。望着瘦得小鸡似的,6个月了还直不起脖子的女儿,妈妈心爱极了。她抱起我,泪汪汪的对父亲说:“我不想作业了,我要尽心竭力好美观护咱们的女儿。”

父亲拉着女儿瘦得通明的手,心里也不是味道。他逐渐地摇晃着那只小手,遽然像是想起了啥,站起来走到书桌兼餐桌前,摆开抽屉拿出相同东西,又回到老婆身旁。他用手搭在老婆膀子上,把那样东西伸到她眼前,小声问道:“还记住这个吗?”

妈妈抬起泪眼看了一下,啊,钢笔,她送给他的刻着“勿忘祖国”的那支钢笔!

父亲悄然地说:“咱们脱离磨难中的祖国,在这个法西斯猖狂的本地艰苦地活着,莫非即是为了养孩子吗?”

像是被泼了一盆冷水,妈妈登时清醒了。她看着孩子的小脸说:“甭说了,我都了解。仅仅,孩子怎样办呢?不能眼看着她这么衰弱下去呀。”

“我心里也着急呀,我看,咱们得想方法托他人帮忙带一带。”

“托谁呢?正在交兵,谁有才干去养一个他人的孩子啊。”

父亲抬起头环顾着房子的四面墙道:“想一想,咱们好好想一想。喔,对了。你的好兄弟吉蓓尔斯或许会有方法,她心眼好,知道的德国人又多,说不定能有啥高招儿呢。”

妈妈一跺脚:“哎呀,我怎样把她给忘了。前几天她来信还提起有啥艰难必定帮忙。”她放下孩子当即提笔给老友写了封信。

在吉蓓尔斯的帮忙下,他们在平缓村找到了一家甘愿照看孩子的人家。妈妈看到那个姓贝的女性和颜悦色,洁净利索,男孩子们也都不怎样狡猾,心就放了一大半,吉蓓尔斯又向她确保会常来看孩子。妈妈想到这么一来没了后顾之虑,便定心肠将女儿交给她,和老公回去了。

好不简略盼到了圣诞节和新年的长假,两人给吉蓓尔斯和她妈妈买了些礼品就踏上了东去的列车。村庄不通电话,所以当第二天一早贝太太看见他们时,喜不自禁的双手一拍:“你们来啦!快看看咱们的Chinni。”德国人发不出“群”这个音,只好给我起了这么个中德混合的姓名琴妮,听上去像个山东妹子。

贝太太四肢利索地从小床里抱出个白白胖胖的小娃娃来,穿戴带白色花边的合身的粉色小衣服,还带了顶相同色彩的小帽子。登时让父亲妈妈看呆了:这是咱们那个又黄又瘦的小群吗?简直是圣诞节橱窗里的娃娃!妈妈激动地叫了声:“小群,我的女儿!”伸手就要抱她。

谁知这粉妆玉琢的娃娃小嘴一瘪,哇的一声居然哭了。贝夫人赶忙颠着她:“怎样了,宝物儿?”

我六亲不认地用带着肉窝窝的小手指着妈妈的头发,嘴里含含混混地:“怕,怕。”

妈妈鄂然了,到是父亲脑子快:“啊,我了解了,她是看你的黑头发古怪呀,哈哈哈哈!”

妈妈可没笑,她再次伸出手:“不怕,不怕啊,我是你妈妈。”

我老迈不甘愿地扭了扭屁股,然后爽性转过脸搂着贝太太的脖子,不愿再回头了。妈妈登时泪流满面。世人纷繁安慰着她:“一刹那间熟了就好了。”她这才止住了泪,开端细细的审察女儿。

馋猫似的我与父亲、贝太太。(1943年)

1946年7月,在分隔祖国9年后,父亲妈妈带着新添的我,曲折瑞士、法国、越南、香港,历经一年多,总算又踏上了这片土地,这片磨难深重,可是为他们所深深眷恋着的祖国的土地。

到了天津港,刚一下船,意外地竟看见北洋大校园长李书田在岸上等着他们。李校长笑眯眯地说:“等候到北洋大学来作业。”

两自个丈二和尚摸不着脑筋:咱们没有说过到北洋大学来呀!

李校长伪装没有看见他们的惊奇,持续笑着说:“咱们北洋大学可是容许爱人俩都当教授的呀!”

二人一听,彼此看了一眼,异口同声地说道:“真的?”

“千真万确!”李校长用他浓重的乐亭口音指天立誓。又抵偿道:“房子都给你们预备好了。”

他抱起正在昂首专注看着他的我,不容二人插话,接着说:“咱们尽管没有孩提园,但孩子也有4岁了吧,就提早上小学吧。”

还能说啥呢?却之不恭呀。再说,爱人俩同执教鞭也是他们所期望的。就这么,两人被“绑架”到了北洋大学。

父亲曾在北洋大学土木系读过一年书,算是重归故乡吧,仍在土木系教育,妈妈则去教航空系和机械系合上的根底课--物理。

不久,妈妈发现自个怀孕了。本想她不要这个孩子的,可是父亲说,当奶奶的终究仍是老派的人,来了几回信,言外之意的盼个孙子。再说如今已回国了,怎样说也比在国外条件很多了。妈妈叹了口气:“女性终究是女性那。不管你多忙,也得完毕这个使命。”

父亲笑道:“据我所知,居里夫人也生了好几个孩子,是吧?”

妈妈一想,那倒也是,生就生吧。幸而这一回妊娠反映不太凶恶,乃至没怎样吐。时值冬天,她瘦瘦的身体在棉衣的维护下,令旁人彻底看不出怀孕的痕迹。出产时赶上放寒假,一个月往后,她就又上课去了。悉数进程中,学生们居然没有发现她缺过课。

第二个孩子入奶奶所愿是个男孩,也即是我仅有的弟弟。这个7斤重的大胖小子头发极好,又黑又密,一看就知道是钙片起了效果。按张家的排法,起名克澄,期望他干洁净净的做人。

克澄满月(1947年)

在天津将将将呆满一年,1947年秋,钱伟长教授来信催他们,说他一人真实担任不了全校的力学课,期望他们赶忙能去清华。恰恰在这个时分,妈妈收到外婆的来信,说她得了肺炎。妈妈是个孝女,想到这么多年在国外,没有能就近孝顺妈妈,心中非常不安。父亲看出了他的心境,自动提出来仍是回北平去把!所以他们万分欠好意思地辞别了再三款留他们的李书田校长,携儿带女回到分隔10年整的北平,进了清华大学。

这期间父亲是践约的与钱伟长一同教授全校的力学课,并被聘为教授,先后教育材料力学等根底课。而妈妈却因“爱人俩不能同为教授”的小看性规矩,了解有航空系,却不能去教课,只好到水力试验室当了一名工程师。她心里真是别扭,含辛茹苦的回了国,只说是能够为国家的航空作业培育人才了吧,却干起了和她的专业简直不着边际的测水流泥沙啥的!

唉,不管怎样说这是自个的国家,有点儿冤枉就忍了吧。好在不交兵了,孩子们也都在身边,又能不时地去探望两端的妈妈,日子过的比在国外总塌实多了。

1952年新年刚一过,就传来音讯,说是为了学习苏联,全国现有的高等院校要进行大调整。开端咱们还没太介意,觉得那跟自个如同没多大联络。有一天父亲回到家,面色稍带严峻地对妈妈说:“今日在系里风闻,清华大学要把文史有些和理科有些兼并到北大去,还要分出去好几亇系,树立专科院校。”

妈妈说道:“我也风闻了,如同有咱们系似的。”

“你们那儿也这么说?那可坏了。”

妈妈不了解:“为啥坏了?”

“也不知道新校园建在哪里,要是太远了,你上班怎样办呢?”

妈妈以她那一向对自个的事不介意的心境说:“咳,管它呢,届时分再说吧。”

总算有了切当的音讯,说从清华以东的五道口开端,向东南边向依非有必要建矿业学院、地质学院、钢铁学院、石油学院、航空学院、林学院、农业机械化学院、北京医学院等八所新的大学。

待到校址断定下来往后,父亲分外去实地看了一下,新建的北京航空学院离清华有3、4公里。妈妈说道:“咳,不算远,我能够骑自行车去嘛。”

两品分外从城里买了辆新从东德进口的赤色28女车,开端战前演练。谁知一上车才发现,当年那点正本就不怎样过硬的骑车功夫竟是忘得差不多了。父亲扶着妈妈在门前小道歪歪扭扭地练了几回,觉得还能上阵,妈妈就计划自个在校内再安靖安靖。

这一天是星期天,估量早上没啥人,妈妈在父亲的维护下上了车,一路向北的朝二校门骑去。刚过照澜院,就看见路上有一人内行走。妈妈有点心虚,便宣告预警道:“哎,哎,我可不会骑车,前面的同志当心啦!”边说,边向那人冲去。

那人扭过脸一看:欠好,一位女士骑在自行车上,歪歪扭扭连喊带叫地冲着自个就过来了。他急速向左面躲,那车跟着他也往左面来了,眼看越来越近!他又赶忙跑到马路右边,谁知那车居然导弹似的又跟到了右边。嘭!的一下,总算撞到了一同。

幸而车速不快,两人都安靖无恙。那人正要发怒,昂首定睛一看:呀!正本竟是自个爱戴的老师陆先生。他边扶她起来边笑道:“正本是您哪陆先生!您怎样骑得那么准,我左躲右躲仍是跟您撞到了一同。”

妈妈从地上爬起来,欠好意思地也笑了:“好久没骑车了,都忘了怎样骑了。撞疼了你了吗?”

那人道:“咳,我年青青的撞一下怕啥!没事。却是您怎样?”

“我没事。我没事。真对不住。”妈妈满口地道着欠,然后,推着车回家去了。

吃晚饭时跟父亲一说,父亲笑得差点把嘴里的饭喷出来,弯着腰,眼泪都下来了。笑完后,他古怪地问道:“当年我记住你还跟我吹过,说怎样怎样的把克群用自行车从平缓村驮回了哥廷根。怎样如今一点儿不会骑了呢?”

妈妈也笑道:“当年想来是急中生勇吧。得,好汉不提当年勇啦!往后啊,我可不敢再骑车了。就这一回都够闻名的了。”

那辆新自行车天然是刀枪入库马放南山,被放在贮藏室里了。妈妈说:“车到山前必有路,从清华曩昔上班的又不止我一个。他们怎样去,我就怎样去呗。”

北航建校前期工地上(1952年)左 沈元 中 陆士嘉 右 徐华舫

父亲妈妈忙着教育,我和弟弟也悄然地长大了。有那么几年,不是父亲出差了,即是妈妈好几个月不见影子,家,由大姑掌管。

胜因院傍边有一溜大树,把坡下的胜因院分红东西两有些,那里是孩子们夏天的乐土。挖土堆山、玩过家家吃槐树花,都在这片本地。有一回正玩得起劲,弟弟遽然大叫一声:“姐姐!我肠子出来啦!”

我跳过弟弟的开裆裤一看,大事欠好!一条软软的肉东西垂在那里。我赶忙拉起他的手飞跑回家,上气不接下气地向大姑陈说说:“大姑大姑!克澄的肠子出来啦!”

“啊?”大姑半信半疑地把弟弟的裤子脱下来审视了一番,不由笑了:“咳!啥肠子啊,那是蛔虫。”拿了张草纸捏住那活,噌的一下拽将出来,一场虚惊便告安静。

我和弟弟(1951年)

我上清华附小时淘得近乎男孩子,常常爱吓唬胆怯的女孩。有一回我捉了一只变蝴蝶的大肉虫子,把玩够了往后,就找了个胆子最小,个子却不小的女孩子,把青虫子给塞到她衣服里了。这一塞可不了啦,只见那女孩先是尖声叫了起来,继而双脚不断地乱跳。

把我倒吓着了。我手忙脚乱地说:“你快停下来,我给你把虫子掏出来。”可她仍是边跳边叫,总算把班主任潘老师惊动了。在她的帮忙下,虫子被掏了出来。老师安慰完惊魂未定的受害者往后,就把乖乖地站在一边,无精打采等着挨罚的我叫到了教员休憩室。

我知道潘老师不会揪我耳朵,但一顿骂老是免不了的。所以俯首帖耳地站在她面前。谁知她看了看我,悄然地叹了口气,然后胡撸了一下我乱蓬的小黄毛说:“我给你讲个故事吧,这是件真事。

”她说有个青年为跟女兄弟快乐,假设寄件毛衣给她,兴致勃勃的姑娘翻开包裹一看,居然是一条活蛇,当场吓得毙了命。潘老师终究说道:“恶作剧没联络,但千万不要开过了头,那就叫恶作剧了,弄欠好是要出漏子的。

”我点答应说我知道了,往后必定改正。这件事我记了一辈子,既记住了不要乱恶作剧,也更记住了潘老师循循善诱的慈祥的形象。

可贵的一张全家福。(1956年)

1954年,妈妈中选为榜首届全国人大浙江省代表。在榜初度全国公民代表大会开会期间,毛泽东抽出时刻分批接见了与会的一千多位代表,光是这份心意和精力,就令她非常敬服。毛主席接见他们往后,她回到家里对家人一说,咱们都争着上前握那只毛主席早年握过的手,7岁的克澄拿出他那镇山之宝的名言:“我小!”分外地握了妈妈三次。

1954年毛泽东接见全国人大代表。左起:华罗庚,童第周,陆士嘉,毛泽东。

1966年夏,谁都没了解过来是怎样回事呢,遽然就乱了套了。清华园里斗“走资派”、“反抗学术威望”。父亲也挨了好些大字报,并且被挂牌儿游街。但妈妈在北航分缘好,咱们像是把她忘了似的,从没挨过斗。

不过,作为“反抗学术威望”、“当权派”,父亲和妈妈的不多的存款被冻住了,薪酬也不发了,仅给日子费。按一人养活一个孩子计,每人每月发40元。也即是说,一家4口每个月收入仅80元。这真实有点儿少,所以全家掀起大卖活动。

妈妈一面翻箱倒柜地倒腾东西一面懊悔道:“怅惘当年没置些首饰,否则如今拿来卖,那该多值钱那!”

父亲说道:“开端要让你买首饰,你会附和吗?我连送你首饰都不敢,只怕被扔窗野外头去。”

妈妈笑曰:“听听,把我描绘的像个母老虎。”

幸而翻出了一对成婚戒指,拿到灯底下细心一看,是九成赤金的。全家大受煽动,说把它卖了够过两个月的了。所以派我出头(因我看着不像小偷,也不像打砸抢的联动)到城里的大银行给卖了。

再下来即是一些的衣服了,包含出国访问置的装,还能卖几个钱。然后即是值点儿钱的瓶瓶罐罐,乃至涮羊肉的火锅,盛生果的铜盘子啥的。卖火锅是当废铜烂铁卖的。陆士嘉分外吩咐我俩道:“那里边有个铁箅子得拿出来,不要混在里边当铜卖了。两者的报价差远了。”

咱们笑道:“你即是不拿出来,收废铜烂铁的也会给捡出去,人家是干啥的!”

到后来,妈妈卖东西竟上了瘾似的。有时往空了很多的屋子里一坐,便开端环顾四周,一面想念着:“还有啥可卖的吗?哎,那两个景泰蓝的罐子挺沉的,当铜卖能值点儿钱。”

我忙阻挠道:“不可不可,这儿稠浊的有瓷啦漆啦的东西,不能跟铜一同骗份量。”这才算把祖先留下的仅有一件“文物”保留至今。

文革傍边全家游颐和园(1966年)

往后又经过了许很多多的作业,咱们俩也走过了远远近近的本地。父亲妈妈的精力不管在哪里,不管在何时,都是咱们最名贵的精力财富。

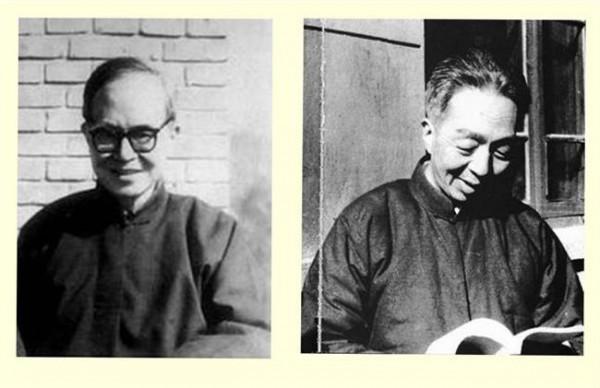

妈妈在1986年去世后,她的骨灰开端安放在八宝山改造公墓西二室。2001年父亲去世后,咱们依照父亲妈妈生前遗愿,将他们二人的骨灰兼并后,撒在了清华园的荷花池内。取“质本洁来还洁去”之意。

父亲妈妈在睡莲和玫瑰花瓣、荷叶的盘绕中安眠了(2002年)