周汉民四个有利于 徐宪平解读主体功能区规划意义:有四个“有利于”

国际在线消息:在今天举行的国新办发布会上,国家发改委副主任徐宪平用四个“有利于”,对全国主体功能区规划编制的目的和意义进行了概括解读。

2011年6月8日(星期三)上午10时,国新办举行新闻发布会,请国家发展改革委副主任徐宪平、秘书长杨伟民介绍全国主体功能区规划情况。

关于规划编制的目的和意义, 徐宪平指出,改革开放以来,随着我国经济持续较快增长,工业化城镇化加快推进,国土空间发生了巨大变化。这种变化有力地支撑了经济发展和社会进步,但也存在一些必须高度重视的问题,如耕地减少过多过快、资源开发强度过大、环境问题凸显、生态系统功能退化等。因此,必须统筹谋划未来国土空间开发的战略格局,形成科学的国土空间开发导向。

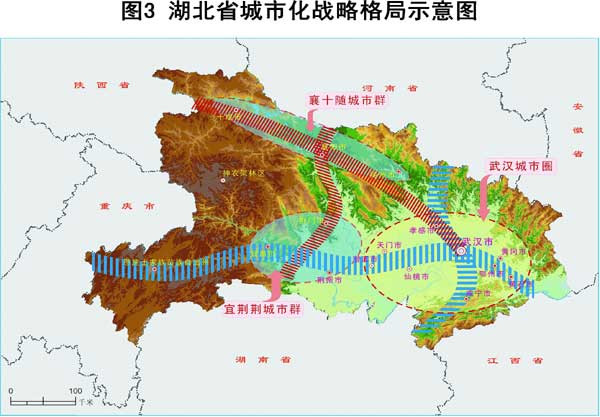

徐宪平介绍称,推进形成主体功能区,有利于推动经济结构战略性调整,加快转变经济发展方式。空间结构在一定程度上决定着发展方式及资源配置效率。当前空间结构不合理、空间效率不高已经成为影响科学发展的重大结构性矛盾和问题。转方式必须转变传统的空间开发模式,调结构必须调整不合理的空间结构。只有通过明确不同区域的功能定位和发展方向,才能把转方式和调结构的要求落实到具体地域上。

徐宪平称,推进形成主体功能区,有利于按照以人为本的理念推进区域协调发展,缩小地区间基本公共服务和人民生活水平的差距。区域协调发展并不是使经济总量在城乡和各地区平均分布,并不是简单地缩小地区生产总值的差距,而是要从人人享有小康社会幸福生活出发,使生活在不同地区的人们都能享有均等化的基本公共服务和大体相当的生活水平。

徐宪平说,推进形成主体功能区,有利于从源头上扭转生态环境恶化趋势,实现可持续发展。对一些生态环境脆弱的地区,若仍按照原有的发展模式,势必大大超出其资源环境承载能力,陷入越开发、越破坏、越贫困的恶性循环。

因此,要引导人口和经济向适宜开发的区域集聚,为农业发展和生态保护腾出更多的空间,促进人口、经济、资源环境的空间均衡。只有这样,才能从源头上遏制生态环境先破坏后恢复的弊端,使当代人的发展不损害后代人利益。

徐宪平表示,推进形成主体功能区,有利于制定实施更有针对性的区域政策和绩效考核评价体系,加强和改善区域调控。我国幅员辽阔,区域差异比较大,国家对区域经济发展的调控,应根据资源环境的特点分类指导。主体功能区规划可以为差别化的区域政策、统一衔接的规划体系、各有侧重的绩效评价以及精准细致的空间管理提供一个可操作、可控制、可监管的基础平台,从而增强区域调控的针对性、有效性和公平性。