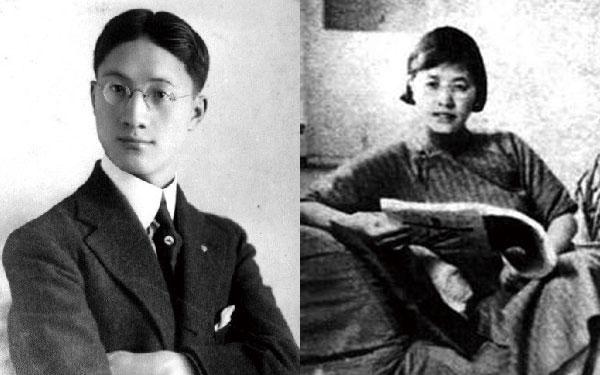

凌叔华名句 桑农:道是无情却有情:凌叔华与徐志摩

1925年初春的一个晚上,凌叔华参加新月社聚餐的归途,听人说起徐志摩与陆小曼的恋情。她感到震惊,立即辩护说,这都是谣言,两人“绝无背友背夫的事”。回到家中,她给胡适写了一封长信,谈到对事态的分析和担忧,希望他能帮助徐志摩出国,使之“早出非难罗网” 。

凌叔华之所以写这封信,是因为她当时与徐志摩过从甚密。信中还有这样一段话:“譬如志摩常与我写信,半疯半傻的说笑话自娱,从未有不可示人之语。我很懂得他的内力不能发展的苦闷,因时每每发出来。我既愿领略文学情况,当然不忍且不屑学俗女子之筑壁自围。

所以我回信,谣言便生了。其实我们被人冤的真可气,我至始至今都想志摩是一个文友,他自今也只当我是一个容受并了解他的苦闷的一个朋友。他的信不下七八十封,未有半语是社会所想徐某想说的话,我所以觉得他实在太冤了。”

凌叔华与徐志摩以及陈西滢的初识,应在1924年4月,北平学界欢迎印度诗人泰戈尔的集会上。当时,她是燕京大学推选的学生代表。据回忆,她还在家中设茶会,宴请过泰戈尔,“徐志摩、丁西林、胡适之、林徽因等都在场”。然而,徐志摩那时的心思萦系在林徽因的身上,对她并没有特别的关注。

那年夏天,凌叔华大学毕业,受聘于故宫博物院,审查整理古书画。徐志摩南下送别泰戈尔,转了一圈回来时,正是八月。上文致胡适信中说:“您与志摩交谊比我深许多,我只有半年。”这半年,是从1924年下半年算起的。

现存徐志摩致凌叔华的六封信,也都是写于这一年的秋冬之季。林徽因已随梁思成赴美留学去了,徐志摩正是“万种风情无地着”。也就是这时,他开始了与凌叔华的通信。他写道:“不想你竟是这样纯粹的慈善心肠,你肯答应做我的‘通信员’,用你恬静的谐趣或幽默来温润我居处的枯索。”

凌叔华给徐志摩的信没有留下来,不知如何写的。但她的文字总能让徐志摩兴奋不已:“回京后第一次‘修道’,正写这里,你的信来了。前半封叫我点头暗说善哉善哉,下半封叫我开口尽笑自语着捉掐捉掐!xx,你真是个妙人,真傻,妙得傻,傻得妙……”与凌叔华通信,也给徐志摩带来激活灵感的快慰:“说也怪,我的话匣子,对你是开定了。

我从没有话像对你这样流利,我不信口才会长进这么快,这准是x教给我的,多谢你。我给旁人信也写得顶长的,但总不自然,笔下不顺,心里也不自由。

对你不同,因为你懂得,因为你目力能穿过字面。这一来,我的舌头就享受了真的解放。我有着那一点点小机灵,就从心坎里一直灌进血脉,从肺管输到指头,从指尖到笔尖,滴在白纸上就是黑字,顶自然,也顶自由,这真是幸福。”徐志摩的信像诗一样,“浓得化不开”。不能肯定里面必定有超出友谊的情愫,但说其中蕴含着进一步发展感情的可能,应该没有问题。

凌叔华与徐志摩的感情没有发展下去,一方面因为陈西滢的追求,另一方面恐怕也由于陆小曼的出现。与“人淡如菊”的凌叔华风格迥异,陆小曼明艳、娇美、多情,一下把徐志摩的视线吸引过去。爱情应该是浪漫的,热烈的,耳鬓厮磨,如胶似漆,陆小曼正迎合了徐志摩的这种期待,两人一拍即合。

凌叔华与陆小曼也是朋友,关于徐、陆的恋情,她开始却并不知晓,或者不相信是真的。当她听到别人的议论,反应似乎过于强烈。她自己也感觉到这一点,所以在给胡适的信中一再申明,“纯粹本于爱护同道”。

那封信是否起到作用,无从知晓,但徐志摩确实为避是非,赴欧洲游历了。1925年3月10日,临行之前,徐志摩给陆小曼写了一封缠绵的信,结尾说:“最后一句话:只有S是唯一有益的真朋友。”3月18日,旅欧途中的一封信里又说:“女友里,叔华是我一个同志。

”他对自己与凌叔华的亲密关系向来不避讳。使用凌叔华绘制的贺年片,并为此做了一场题为《海滩上种花》的演讲。请她代笔《志摩的诗》的题词“献给爸爸”,以至于徐申如误会,有意认亲。徐志摩去世时,徐申如还指名让凌叔华书写碑文。

徐志摩去欧洲前,将那只后来惹出风波的“八宝箱”交予凌叔华,戏言道,若是自己出国发生意外,让她以箱内的日记和文稿为材料作传记小说。可不久,5月26日,由翡冷翠寄给陆小曼的信中出现了这样的文字:“叔华两月来没有信,不知何故,她来看你否?”两个月前,正是徐志摩刚踏上旅途之初。

想他一路也给凌叔华写信,可没有回音。从“答应常做我的通信员”到“两月来没有信”,其间发生了什么呢?据《小曼日记》记载,三月十四日,即徐志摩离开没几天,凌叔华曾专程拜访她,下午去的,晚上十一点才走。

两人谈得十分深入,陆小曼把什么都说了。3月17日,凌叔华写成了一篇名为《吃茶》的短篇小说。故事讲的是芳影与好友淑贞看电影时,结识了她的哥哥王斌,第二天又一同去逛公园。

王斌种种殷勤的表现,使芳影确信他是爱自己的。一周后,芳影收到王斌的信,激动地打开,却是他的结婚请帖。淑贞随后来了,说起某小姐,因哥哥搀了一下,竟托人叫哥哥去求婚。哥哥知道后又生气又好笑,说男子服侍女子,是外国最平常的规矩。

芳影神情恍惚地喃喃道:“外国……规矩……”小说戛然而止。徐志摩像小说中的王斌一样,喜欢对女性献殷勤。他在凌叔华面前的种种表现,会不会也曾引起误会?芳影的前后心理变化,细腻微妙,凌叔华内心是否也经历了相似的情绪波动?这些都不好乱猜,但这篇小说完成的时间,正是她知道徐志摩和陆小曼恋爱真相的第三天,不能不令人有所联想。

5月7日,凌叔华又完成了一篇小说《再见》,写一位叫筱秋的小姐,偶遇多年前的男友骏仁。当年,因为听说异地的骏仁结婚了,筱秋中断了他们的通信联系。尽管骏仁仍旧有所表示,筱秋最终还是决定与他“再见”了。也就在五月份,陈西滢在其著名的“闲话”专栏中,刊出了一篇很特别的短文《庆贺小戏院成功》。

与他以议论见长的绝大多数“闲话”不同,这篇仅是报道一次演出,并且表示对“这剧本的作者凌叔华女士”等人的庆贺。由此可见,凌叔华与陈西滢交往已经有了新的动向。此刻,徐志摩远在欧洲,并不知道这边悄悄的变化,所以对于“叔华两月来没有信”,觉得不解。

如果说《吃茶》和《再见》引起注意,是其特别注明的写作时间,那么凌叔华的成名作《酒后》令人叹奇,则是小说与现实的对应和巧合。女主角采苕与丈夫永璋以及他们共同的好友子仪之间的结构,与凌叔华、陈西滢、徐志摩三人的关系,真可谓“异质同构”。

故事发生在一次酒宴之后,子仪睡在别人的客厅,因为喝了酒;永璋絮絮叨叨说着话,也因为喝了酒。采苕呢?正是喝了酒,她才产生一时冲动,向永璋表示,自己想去吻一下熟睡的子仪。尽管获得同意,临到关键时刻,她还是迟疑了,最终还是回到永璋的身边。

鲁迅在《〈中国新文学大系〉小说二集序》中说凌叔华的小说:“大抵很谨慎的,适可而止的描写旧家庭中的婉顺女性,即使间有出轨之作,那是为了偶受着文酒之风的吹拂,终于也回复了她的故道了。

”这不仅可以看作《酒后》的评语,也可以用凌叔华本人身上,当作她处理个人感情的心理模式。但考虑到《酒后》发表于1925年1月,当时凌叔华感情倾向尚未明确,她不可能预感到后来的事。这只能说是应了王尔德的那句名言:“不是艺术模仿生活,而是生活模仿艺术。”

可以肯定,凌叔华是在徐志摩与陆小曼难分难解之后,才与陈西滢确定恋爱关系的。而这一关系的公开,可能更迟。至少徐志摩从欧洲回来后,有一段时间并不知晓。

徐志摩是1925年7月下旬回国的,不久追着陆小曼去了上海。他们的感情受到极大的阻力,以至于决定就此分手。徐志摩“凄惨”地返回北平,全身心投入《晨报副刊》的编辑工作。10月1日,他主编的改版第一期刊出。上面除了他自己的代发刊辞《我为什么来办,我想怎么办》外,便是凌叔华的小说《中秋晚》,梁启超的旧体诗《题宋石门画像》。

编者附识写道:“为应节起见,我央着凌女士在半天内写成这篇小说,我得要特别谢谢她的。还有副刊篇首广告的图案也是凌女士的,一并道谢。

”梁启超那篇,无疑是点缀。徐志摩首次主编四大副刊之首的《晨报副刊》,隆重推出的,其实只有凌叔华一人。他一再表示感谢,热情有余,措辞有误,没说清那图案是临摹的还是创作的,由此又引出“凌叔华窃取琵亚词侣”案,并成为轰动文坛的“闲话之争”的导火索之一。

这已是题外话,按下不表。值得注意的是,代发刊辞中提到邀请的撰稿人阵容时说:“至于我们日常见面的几位朋友,如西林、西滢、胡适之、张歆海、陶孟和、江绍原、沈性仁女士、凌叔华女士等更不必我烦言。

”其中“西滢”和“凌叔华女士”相隔很远,不像徐志摩后来的文字中,一般都称“通伯叔华”。另外,徐志摩约凌叔华写小说、画图案时,陈西滢好像并不在场。

就在徐志摩一心扑在副刊上,几乎忘了陆小曼之际,事情突然出现转机。陆小曼顺利地离了婚,只身赶来北平。她与徐志摩早断了联系,只是偶尔看到《晨报副刊》,才找上门去,两人又“欢欢喜喜”地沉浸在热恋之中。不久,凌叔华与陈西滢之间也有进展,并于1926年初举办了订婚仪式。

按当时的习俗,订婚是向亲友及社会公布双方的恋爱关系。只有订了婚,两人才能以恋人的身份出入各种场合。2月21日,徐志摩在老家硖石,征得家里同意后,给陆小曼写信说:“订婚手续他(徐父申如)主张从简,我说这回通伯叔华是怎样的,他说照办好了。”至此,徐志摩与陆小曼,凌叔华与陈西滢,已是各有所属。

此后,徐志摩与凌叔华的交往,虽然再没有曾经的热情,却依旧频繁。《晨报副刊》以及后来的《新月》上,陆续发表了凌叔华的十余篇小说,都是徐志摩经手编发的。1928年,新月书店预告出版凌叔华的第一部小说集《花之寺》,徐志摩为之撰写了一篇热情洋溢的序。

只是不知什么原因,集子正式印出时并未收入。现在只能看到一些片断,是从中摘录出来作为广告词的。原文如下:“写小说不难,难在作者对人生能运用他的智慧化出一个态度来。

从这个态度我们照见人生的真际,也从这个态度我们认识作者的性情。这态度许是嘲讽,许是悲悯,许是苦涩,许是柔和,那都不碍,只要它能给我们一个不可错误的印象,它就成品,它就有格;这样的小说就分着哲学的尊严,艺术的奥妙。

……《花之寺》是一部成品有格的小说,不是虚伪感情的泛滥,也不是草率尝试的作品,它有权利要求我们悉心体会。作者是有幽默的,最恬静最耐寻味的幽默,一种七弦琴的余韵,一种素兰在黄昏人静时微透的清芬。”徐志摩现存的文字中,为人作序,这是唯一的一次。而他自己唯一的小说集《轮盘》,题词则是“敬献给我的好友通伯和叔华”。

正如凌叔华所言,徐志摩抬举她的文学成就甚高,他们的通信多半是谈文艺的。可要说他们只是文学上的朋友,恐怕未必。徐志摩给陆小曼的信中,多次提到凌叔华,却没有一句与文艺有关。有意思的是,他常常拿凌叔华美满生活来与自己的境况对照。

1931年6月14日,由北平写信给上海的陆小曼说:“叔华长胖了好些,说是有孩子的母亲,可以相信了。孩子更胖,也好玩,不怕我,我抱她半天。我近来也颇爱孩子,有伶俐相的,我真爱。我们自家不知到哪天有那个福气,做爸妈抱孩子的福气。

听其自然是不成的,我们得想法,我不知你肯不肯。”6月25日又有信说:“人家都是团圆的了。叔华已得了通伯,徽因亦有了思成。别的人更不必说常年常日不分离的。就是你我,一南一北。”这里将叔华放在徽因前面,或许是考虑到陆小曼与二人关系的亲疏,可由此也能看出,叔华和徽因,在徐志摩心目中,本没有多大的亲疏之分。

凌叔华婚后的文字,很少涉及徐志摩。直到他出了意外,满腔的情感方如决堤的洪水,一泻而出。《志摩真的不回来了吗?》一文,一反她“适可而止”的文风,直白而强烈,程度绝对不亚于陆小曼和林徽因。文中有一节耐人寻味:“在三年前的夏夜,志摩,想你还记得吧,我同通伯忽然接到你要过东京一晤的电报,第二天一睁开眼我就说梦见志摩来了。

通伯说真的吗?我也梦见他来呢。说着我们就去接早车,心下却以为或者要等一整天,谁知人一到车站,你便在迎面来的车里探出头来招手了,这事说来像是带神秘性,或是巧得不可信;可是我们安知不是宇宙间真有一种力!

”在另一个场合,凌叔华还说过一件同样神秘的事。方令孺《志摩是人人的朋友》中写道:“昨天下午在凌叔华家,沈性仁、张奚若夫人同叔华都在座,大家都哀悼志摩。

叔华说,几年前他们有一个快雪会,是在雪天里同很多朋友游西山,后来志摩做一篇文章纪游,叔华把他这篇文章抄到一个本子上,(点击此处阅读下一页)

![凌淑华酒后 凌叔华酒后 我想要问凌叔华所写的[酒后]的问题](https://pic.bilezu.com/upload/9/db/9db368de726a1c8c03bcdbeeae839177_thumb.jpg)