谢英俊作品 谢英俊:珀尔修斯之盾——解决70% 人类居所问题操作方法初探

在"人民的建筑"展之后 史建兄声声催促,必须响应前几场论坛中大家的评语和过于保留的质疑,作为这次展览论坛的收尾。从事这工作,说实在的,大多靠直观以及实事求是的态度解决问题,没有考虑那么多的学理依据,当回过头来整理相关的论述时,发现碰触到太多不同领域的专业,道听途说只言词组的拼凑一套歪理,也满心虚的,就以重新整理的同济大学演讲文稿,算回应交差了。

这次的巡展,承蒙众多好友的支持,诚惶诚恐,最后一站落脚中国美院,以告一个段落。但所有的思绪与反响,开始酝酿、沸腾;抛石入湖产生的涟漪会扩展到何处,不得而知。

接下来9月底的两个展览:台北世界设计大展及成都双年展,分别提出两个自主营建方案,海地震后小区重建以及复层人工地盘间的小区建设方案,这是将自主营建扩及城市的作法,也响应了一些有关在城市执行自主营建可行性的质问,希望能补足"人民的建筑"巡回展的某些空缺。

8月底回到老巢日月潭邵族安置小区,再度坐在工作室前的帐下,让一切思绪平静下来,准备参加邵族为期半个多月的祖灵祭,这是1999年地震后,来这里支援重建每年最期待的,祭典让思绪转移、沉淀、重新开展飞扬。

许多的讨论,都围绕在现代性和现代主义,那是无所不在的金钟罩,没法摆脱,至少当下,但它愈来愈不管用。

有一位长者说我们的怪异作为,是属于前现代,但我觉得不只于此,应该还有很多前文明的成分,也就是属于原始部落的,那是被遗忘了的另一个价值体系,人与自然更紧密的结合,现代文明解不开的,或许能在这里找到解药。

就如邵族保存完好的传统祭典歌曲,它是多声部参与式的音乐,任何人都可以加入,不论音高如何都可以找到自己的共鸣点,由于结构简单,每个人都可以耍花腔,混合起来,如天籁般的美妙,这不就是我们整套的作法吗?建立开放性的架构、简化构法、居民能参与、发挥创意灵活调动.

..... 祭典最后一天,是挨家挨户不停地唱歌跳舞喝酒,通宵达旦持续二十几个小时,天亮以后,队伍来到工作室,在帐下的歌舞令人震撼,真希望有更多的朋友能一起分享。

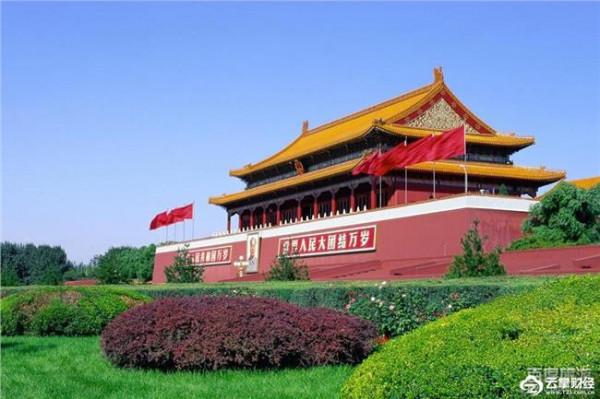

珀尔修斯之盾 从北京、深圳到香港,这是最后一站。

终于(也未必),摆脱了对我们团队"还可以"的误解--认为我们只是人道主义、社会关怀的建筑师,甚至很多人认为我们是慈善单位,但是,真正支持我们做这些工作的,是我们对自身专业的自我肯定和过程中所获得的回馈。

过去几场没有谈到比较核心的课题,今天是最后一场演讲,诸位都是专业者,我们多谈一点专业的事情。

可能大家没意识到,改革开放三十年,农村静悄悄地建了超过城市四倍以上总楼地板面积的房子。四倍是怎么来的?粗略地算一下,农村平均人口假设是城市人口的两倍,20世纪70 年代改革开放从农村开始,农民稍微有点钱首先就是盖新房,这是一次,最近十年内经济发展起来再盖一次。

农民盖房每户的面积是城市人的两倍,所以算起来是八倍,打个对折吧,也有四倍,无声无息地,完全超乎西方现代建筑发展的经验,这不是小事情。

气侯暖化,农民建房肯定做出了相当的贡献。 现在农民到底是怎么盖房的呢?大家认为政府弄一些样板图纸就可;但除非政府强力介入,或是有援建的状况下,农民才照着图盖。

这种房子太贵又不实用,看起来好像是城乡一体化,房子像城市周边的别墅,但是农具没地方放,结果农民在田里照样搭工寮,想要节省农村土地,搞了半天还是没有用。

再穷,农民还是希望盖个欧式别墅。对于"豪宅"的想象不是现在才有,举个例子,2006年,我们到河南兰考带领村里的合作社建房。

刚到的时候,看到当地古色古香的房子以为是明清古宅,其实是七八十年代盖的。大家知道,兰考是很穷的地方,农民有一点钱之后要盖房,肯定是要盖"豪宅"。什么叫豪宅?就是将房子盖得很高,但可能是建筑技术的断层,屋架很不规范,所以每一个屋顶大抵都变形漏水,而房子太高也没有办法隔间,冬天生盆火完全不顶事,因为空间太大了。

令我们吃惊的是,冬天气温也都在零度以下,但每个家户都敞着门,为什么敞开?因为没办法采暖,门开着和关着温度都一样。

从这点可以知道,形式主义不是现在才有。于是我们在村里做了一个旧房改造的示范。里面搭一个钢架,把屋顶稍微升高一点,加一个夹层,这样一层就变成两层。只要花很少的钱就可以增加一倍的楼地板面积,同时改善采暖、通风和采光。

为什么形式主义那么厉害?实事求是那么难?建筑容易勾起人的七情六欲,只要有点钱,很容易就会盖出不合理而且很奇怪的房子。

我们如何跳脱建筑形式或图像思维?我引用希腊神话中美杜莎──蛇发魔女与珀尔修斯的故事来做比喻。人们只要直视美杜莎的眼睛,就会化为石头,对手珀尔修斯是透过磨亮盾牌的折射,不正视她的眼睛,才将她斩杀。形式依附在身体的愉悦上,正符合消费时代、媒体时代的特质,人们几乎无法抗拒,就像美杜莎的眼神,我们是否有办法战胜它?珀尔修斯的盾牌要从何而来,好让千千万万的人民能从形式的魔咒中解脱出来,贴近我们较能接受的低限的理性,这是我们今天讲的重点。

传统民居非常精彩,农民非常能干、聪明、机巧,怎么不会解决自己的问题?但传统的房子是千百年的积累,现在时代变化飞快,短短几年之内,完全是新的材料、新的技术、新的生活方式与价值观念,透过试错的方式,或许五百年后可以摸索出较恰当的做法,大家能接受吗?建筑专业者不参与其事有可能吗? 从海南岛到黑龙江,几乎全部都是砖造预制板的房子,外面贴了瓷砖,江浙一带盖了许多看起来很漂亮的房子,但完全不合理、不保暖,几乎无法住人,而且非常昂贵,农民穷一辈子之力盖出这种烂房子,完全不抗震,地震来了就倒,压死人。

川震后我们在汶川银杏乡看到这样的情况:近几年盖的房子全倒,但传统穿斗式的房子连屋瓦都没掉。现代的聪明人到底做了什么事?我们去年在西藏有一个小的示范项目。

之前牧区里已用水泥、砌块盖了一些新房,由于季节性冻土的关系,地基变形量很大,而水泥的黏结是一次性的,那些用水泥砌块盖的房子,过了一个冬天以后基本都开裂;反观传统的土房,因为土是软的,可以吸收变形,即使裂了还能愈合,反而没事。

再看看玉树地震灾区,只要是现代盖的新房基本全倒。这全都是我们认为老百姓可以自己解决的事情,我们的现代化到底出了什么问题?这些完全是建筑惹的祸,伤亡是可以避免的。

还有海地地震后的惨状,所有第三世界的情况都一样,所以我们探讨的这些问题与70%人类的居所有关,一点不为过。 为什么现代的专业知识进不到这70%人类居所的领域?现代建筑学的思想理论是在欧洲特殊时空下的产物,不曾面对类似中国9亿农民三十年之内盖了城市四倍面积住房的这种事情。

而且农民现在盖的房子,会因为能源、生活习惯......种种社会条件的改变,大部分也将在未来二十年内拆掉!

亚历山大是西方少数能意识到建筑不仅仅是专业者的事,也是全民之事的学者,他发展出模式语言(Pattern Language)的工作方法,来面对公众参与的接口衔接问题,以及民众智慧技能的积累与整合。

20世纪 60年代,英国的社区建筑运动开启了使用者参与这扇门,特别是战后大量兴建集合住宅,人们觉悟到:我住在这里,为何对这座房子、这个社区、这个环境没有表达意见的权利,全部交给几个建筑师画几笔就解决掉了?因此,当时的社区建筑运动主要是提出居民的参与权,但居民到底是怎么参与?亚历山大建立一套操作方式,既然那么多人要参与,怎么沟通,意见怎么按照轻重缓急,恰当的把它组织整合起来?所以就衍生了所谓的模式语言的操作方式。

《俄勒冈实验》是校园的改善计划,也是当时第一个依他方法的实践项目,让使用者的意见能够整合到规划过程里。 模式语言的基本语汇(statement)是由三段的陈述构成,即前提(If)、结果(Then)、变量(Problem)。

任何参与者对设计规划的想象、甚至很多的原则与限制条件或俗成的作法等,都先建立独立的语汇,经由沟通排序,将语汇组织成树状网络,再由这网络演变为设计蓝图。

现在虽然有很多人使用模式语言,但仅用在搜罗不同意见,最后"装在一个袋子"里,交给设计师去做规划。

利玛社区是亚历山大比较大规模具体的实践项目,但是他不太提。为什么?这个操作方式有问题,最后的那"一袋的语汇" 如何形成最后的规划,没法交代。例如我要跟你讲的话,写成一个个单词交给你,你是不懂的,必须有一个彼此都能理解的结构或逻辑将它串起来,才是一个可以表达意思句子。

刚才和李老师谈到,左派如果不碰触工具、生产、资本、劳动力等,摸不到问题核心。背后那个结构,所指的可能就是这些,也就是通常建筑师不太关心的那些事,说不定这就是珀尔修斯的盾牌。

夏铸九在他的《理论建筑》中提到:"亚氏向一种不同的技术再三致意,期望给设计带来整体的秩序。此处,技术有一更广的意义,它是做东西的确定方式,它适应几何的需要。

这是说,材料、技巧,以及生产过程中之人类组织必须在营造基地上发生...... 简言之,这是社会革命而不仅是建筑的革命......当然,对一个社会中的专业者,如建筑师,亚历山大的研究方式肯定是相当地不切实际。

然而,假如一经妥协,亚氏的作品就会失去了其大部分的力量与魅力"。[1]其实,关键在于现在的建筑教育训练出来的建筑专业者对这些事情(工具、生产、资本、劳动力等)不熟悉,所以没有办法踩入这个领域。

举个类似的例子,川震灾区重建只要是盖传统穿斗式房子,村民在营建过程中,每一个人都知道自己要做什么事情,因为他们心里已有既定的、熟悉的一套作法,即所谓的语汇,不论是跟工匠的沟通,或亲友间传递讯息,甚至正进行的上梁仪式,亲朋好友包个红包,正好拿来付了工资.

.....这些运作都很自然,形成盖房的俗成模式,这认知就是大家共通的语汇,该准备瓦的、准备砖的、准备泥的,有条不紊。

工匠该怎么走位,村民该怎么参与,怎么立架,很有默契,清清楚楚。 再举个例子,我们设计四川唐家河自然保护区有一个观测站,采用传统的穿斗式建房体系,我只用一张简图,工匠就把房子盖起来。

如果按照现在的设计、绘图方式,光这个小房子,没有画五十张图是没有办法盖的。所以,我们必须重新建立新的建筑语汇,从思想观念到设计、生产、施工,再到往后的使用维护,才能真正碰触到那深层的结构,用以跟居民沟通,居民能够熟悉、能够操作,才能进入70%人类居所这个领域,只是做形式、造型、空间配置是不够的。

接下来说明对这课题的响应与作为。

第一,简化,让居民可以操作,这与现在所谓的房屋工业化体系大相径庭;第二,开放体系,就是说,建筑专业者只做少部分的事,其他的是由使用者参与;第三,原型探讨,要设计出开放的体系,原型的探讨是基本工作;第四,互为主体。

1 简化 面对这些实际的问题,不是乡土情怀,也不可能浪漫;工业化是不可避免的,但是在这种思维之下的房屋工业化是怎么回事?举一个典型的例子,法国很有名的建筑师让·普鲁威(Jean Provué),他也是思索如何透过工业化大量生产组装式的房子,降低造价,解决大部分人的居住问题;这个想法完全正确,但是问题在于,量化始终是房屋工业化的罩门,很难突破。

我们看一下他的房子的组装过程,这么小的一个组装式建筑,牵涉多少的零件!

在工业化过程当中,怎么克服这么多样化的零件?这个小房子,我相信它有上万个组件,而这种生产必须靠模具,这意味着,假设它有1000个组件类型,就要开1000个模具,而可能10分钟就能生产100间房子的某个组件,那要有多大的建房量才能支持这生产体系?所以,我猜想那生产工厂始终都是静悄悄,设备一大堆,偶尔响一下动一下,真正的量化始终没有出现。

产业化住宅真正的成本不在于材料,而是整个工序,甚至于工厂的投资、管理、运营.

.....各方面。基本上不用模具生产是达不到量化,也降低不了成本,即便1000间可能都达不到最基本的量。以日本的轻钢系统的工业化住宅为例,他们很细化,零件特别多,即使一个简单的单元都要两万个以上的组件,所以成本奇高。

万科是全世界最大的开发商,它的量有多大可想而知,在深圳有一个PC预制基地,我们去参观的时候他们也承认,以万科的量都不足以支持这套预制体系,在经济效益上,还必须和同业联合起来才有办法应付,所以说,量化始终是房屋工业化的罩门。

轻钢体系是公认的未来建筑趋势,因为它非常环保,材料可回收,而且用钢量少,用于低层建筑,只算材料的话是非常经济的,问题是它的成本非常高。

建设部也推动轻钢体系,但是始终做不起来,因为成本降不下来,关键在哪里?因为这套体系是由美国的气球系统(balloon),或言小木柱系统直接转换过来,薄钢板不能焊,接头极不容易处理,而且是以整片墙作为结构和组装单元的系统,弹性小,少了开放性。

美国的住宅产业,是将房屋当成短期使用的消耗品,30-50年就报废,是彻底的报废,没有支柱片瓦可回收利用,是银行与房屋工业紧密扣连下的产业,很浪费地球资源。

我们的轻钢结构是将构件加强,把墙的系统还原回梁柱系统,构件就少了非常多,节点减少,也简化了结构、加工及组装工序,类似传统穿斗式构架,所以农民一看就懂,极易上手。

简化轻钢体系,让居民的参与权和工作权得到保护。我们花的最大功夫是简化:生产设备的简化,建构的简化;所谓社区自主的(营建)体系才能搞得起来,这至关重要。

十年前,也就是2000年时,我们在少数民族的部落里建了一个小型加工厂,一般而言,如果要建立轻钢建筑生产基地,没有投资几千万元是玩不起的,但我们的加工厂只要几十万元就可以建成投产。

2008年台湾"8·8"水灾以后,我们接受委托兴建将近1000户,稍微可做量化生产了,我们将生产设备做些加强,这个简单的工厂年产量可以达到2000户,但是哪有那么多房子要盖?所以还得养鸡、种菜,让部落的年轻人有点事做。

再提另外一个工业化商品的盲点。现在所有的商品,充满了多余的功能设计,例如我们用的电脑,可能只用了1%的功能,但得为其他多余的99%的功能支付费用。

房屋工业化体系也一样,没有一个针对农民、小区居民可以操作的工业化生产体系,但我们做的就是,这种工厂哪需要什么技术工?都是收容所里面的灾民来加工。 再举另一个例子,这次"8·8"水灾重建的项目,有一个将近500户的部落,我们动员居民和其他部落的人来支持,不到两个月就完成了最困难的钢构组装,由于工期短,其他工序由专业承包商承作,半年就完工入住,这是超快的速度。

什么是速度,什么是速率?组装这房不需要什么特别技术,只要简单的手工具可以,每个人的动作很慢,看似效率很低,但500户同时展开施工,速度就快,这与一般现在的工业化思维不一样。

(小石注:分布式、并行运算) 另外,我们的设计图就跟诸位画的不一样。我们刚开始做第一栋系统化住宅设计时,画到制造图起码得300张以上,而且还只是一个小房子。

但是我们现在只几张图就可以生产,可以盖房,可以跟居民沟通,而且还可以数码化、参数化,居民拿到这个图可以看得懂。我们在唐家河,只用一张简单的图,传统工匠就可以把它做起来,而不需要画50张的图,就是这道理。

这次展览,我们展出一台万能实验机,看起来有点原始,用来测试构件的抗拉力和压力,这是我们的法宝。为什么要做这个?实验室有更精密科学的仪器,但我们不是要一串实验数据,我们的设计人员、工程师、师傅可以透过实验来了解所有构件的受力状况,也就是把力转换成一种直觉。

传统的工匠盖房子,能以经验判断这根柱子够不够力、顶不顶得住,但是要具备这判断力,得要有二十年以上的经验。

但现在用的都是新材料,钢材、土、钢网、水泥......这些东西,到底它受力的状况是怎样?必须透过这个万能实验机把它转换成直觉,才能快速地、科学地建立共通的语汇。 在深圳展览时办了一个工作坊,带学生实际操作万能实验机,压了一根直径10cm,长 2.

8m的杉木杆,施压之前我问大家它可以承受多大的压力?大家都无法想象,实验结果超过15吨!

我们对于任何杆件的受力状况,没有"力"的直觉怎么做设计?面对千变万化的民居时,没有这些直觉,怎么跟同仁、跟当地师傅讨论? 2 开放体系 开放建筑从上世纪现代建筑开始时就被提出,发展到现在,就如同学手上几乎人手一把的USB万用接头,最后都变成封闭体系,为什么?因为利伯维尔场商品化运作的结果,任何体系要最大化地保护自身的利益,将它复杂化、独特化,自己搞一套,就变成这个样子。

照理讲,开放体系在社会主义国家,前苏联或改革开放前的中国,应该可以得到很好的发挥,因为开放体系对全民有益,对整个产业有益,但很可惜没被重视。

赫鲁晓夫楼就是一个错误的案例,中国应该有,台湾也有类似的建筑,大板预制或箱体预制系统,这种房子可以快速地盖,刚开始也算漂亮,也好用;但是随着时间改变,功能需求不一样了,慢慢也有一些破损,但完全没有办法修,也没办法更动,现在成为一个无法解决的大问题,原因就是开放系统在量化过程当中被抹煞掉了。

而我们做的轻钢结构开放体系,各式各样的材料都可以用上,还可以跟传统工艺结合。

以我们在四川青川的项目为例,第一年先把架子搭起一楼做好住进去,等之后有点钱了,再把二楼、三楼做起来。 3 原型探讨 我花很多心思做原型探讨的工作。

系统要有开放性,原型的探讨非常关键,如何找到一个最恰当的原型、能够作最少的动作但可以广泛地运用?我们这次展出特别搭了一顶西藏的帐篷,藏族传统建筑,包括现在新盖的都是从帐篷空间转换而来的。

房间里有两根柱子,这两根柱子就是帐篷的两根撑杆,不论房子盖得多大多豪华,基本上都是由这个原型叠加起来的。原型并不是只有指涉空间与造型,构造、材料、结构体系,都可以形成原型的要件。

例如高纬度地区的木结构体系,从欧洲、西伯利亚到日本,是由印地安式的帐篷拉长了以后再变形而来,日本的合掌造是同一个系统,2英寸×4英寸的小木柱系统也是从这里再演化过来的。

4 互为主体 在70%的人类居所中,居民在这里边的角色是什么?怎么面对这些问题?现在建筑师的训练跟米开朗基罗的时代没有太大差别,强调的是个人价值、个人意志。

设计师都有强迫症,夸张点说,甚至要求居民在屋里得穿什么颜色的衣服!为什么会形成这种观念?居民的角色在哪里?当居民站起来、要参与的时候,设计者必须以什么样的态度来面对? 现在的建筑师可以设计光鲜亮丽的现代建筑,但是做不到传统民居、传统街道那种质地丰富的建筑与空间。

原广司是现在日本最牛的建筑师,他试图在无聊的现代建筑中加上一些异质的东西,好让它丰富起来,不要那么呆板,但跟京都保存的传统街道小院落比起来,那差得太远了,那种质地不是现代的思维方式与设计态度能做得出来的。

西方并不是没有反省力,鲁汶大学医学院宿舍是一个反向思考的项目,用户的参与让它变成具有多样化的面貌,这跟现代主义、工业化建筑所呈现出来的面貌截然不同,但一定把施工队和设计师给整惨了。

格鲁吉亚在战后的烂尾楼(或是违章)更牛了,这不是使用者说说意见,设计师去设计,然后施工队去干的活,居民在楼盘上自己来,各自发挥。所以,我们这种想法,在城市里头还是可以有作为。

四川地震灾区农民两年内重建了超过200 万间房,大多是靠农民自己的手,用简单的工具完成,姑且不论房子是否为大家所认同,最起码应该感受到人民的创造力、劳动力有多强大,但这力量在我们熟知的现代化及工业体系中被忽视掉了,更严重的是从我们的建筑学领域里、设计者眼中消失掉。

刚才讲到,从亚历山大到鲁汶大学项目、原广司的作品,相较于灾区的农民建房,不过是小打小闹。

刚刚我们讲了面对这些课题时,我们做了哪些事情可以有珀尔修斯盾牌的效应。我不否定形式的操作,梅杜莎的眼神没那么可怕,但必须透过盾牌折射,才不会变石头。

最后要提的是,我们的所有作为必须坚守可持续的原则,一点都不含糊。现在讲究高科技绿建筑,但是只要稍微动一点脑筋,低科技还是可以有很好的效能。

例如我们盖的地球屋001可以减碳排67吨;轻钢草土房可以减碳排43吨。 接下来举三个具体项目来说明在上述想法上的实践。 1)台湾"8·8"水灾重建,这是我们从事这个工作十几年来,第一个能够让我们伸手伸脚的项目。

预计要完成1000多户,现在已经完工的约有800户,总共有13个部落。

这些都是捐助兴建,由于捐助有限,我们只做基本需求的部分,其他的,如石板屋等就由居民自己做,也就是说,这个房子必须要有可扩充变易的弹性。 2)四川"5·12"地震重建。

我们在青川协建200多户。其中有个项目较特殊,这家族有四兄弟,他们在最快时间之内"第一个吃螃蟹"。我们搞的新把戏,这四兄弟一听,马上知道怎么回事,拿到钢料后,家族很快动员盖起来。

当然,震后大家比较穷,所以先把一楼做好住进去,等之后有钱了再慢慢把二、三楼弄好,完成后的房子不知诸位能不能接受?如果不能接受也没有办法,因为那是他们的房子。 3)茂县太平乡杨柳村,有个56户的羌族山寨,我们设计的房子跟传统的寨子看起来有点像。

第一次起架当天,一大早村民拿了两根撑杆来,他们传统建房要用撑竿,不用讲他们自己就带来了。

其实我们都已经设计好撑杆了,不过还是先让他们用自己传统的撑杆撑撑看。因为这是三层楼,他们的撑竿不够长,结果撑到号子差不多都快唱哑了都还没有站起来,我们的支点比较高,很容易就撑上去了。这个房子对他们来讲做起来很快,根本不用教,只要告诉他原则就可以了。

而且旧料都用得上,每一家都不一样。 透过传统的号子,把现在的建筑语汇跟传统结合起来,让我们能进入70%的人类居所的建造活动。

谢英俊,谢英俊建筑师事务所、乡村建筑工作室主持建筑师。 1 夏铸九.理论建筑--朝向空间实践的理论建构 [J].台湾社会研究丛刊,1995(02):107-108.