[原创]【60年代私史】童年和青年时代回忆点滴(1)

3文革初期1966年夏天,要到期末的时候,艾叶镇街上突然贴出了很多小型标语:“革命无罪,造反有理!”“破四旧 立四新!”等等。我有点疑虑:在我心中,造反是大逆不道的,这是怎么了啊?在学校里,也出现了一些标语口号,教室的黑板上,也不知道是哪个用粉笔写上了很大的几行字:“炮轰西南局,火烧省市委,保卫党中央,保卫毛主席!”我更纳闷了:西南局省市委是怎么了?就要被炮轰火烧?毛主席不是在北京好好的吗?要保卫也轮不到我们这些初中的小娃娃呀。接着,学校成立红卫兵组织,一开始是官办的,就是那种所谓三字兵,红袖章上面只有毛主席书写的“红卫兵”三个黄字,中间那个卫字还是繁体字。要加入红卫兵先要本人申请,红五类家庭出身的优先,三代以上血统工人的更是正宗。

后来选派赴京代表去北京参观学习,好像全校一共是五个名额,记得有一个是食堂的炊事员。

标语口号在升级,出现了“舍得一身剐,敢把皇帝拉下马!”这样的提法,后来就直接出现了“打倒刘、邓、陶!”“打倒李井泉!”省委书记廖志高,市委书记李唐基,自然也在打倒之列。这些应该是北京红卫兵南下大串联的成果,他们带来了最高层最权威的最高最新指示。同时,红卫兵也开始分成几派,三字兵是官办的,自然是保皇派,没有多久就垮掉了。“红卫兵成都部队”(红成)也被称为是老保,对应的是以川大8.26为首的造反派;重庆的也是分为8.15和反到底两派。自贡也不例外,以袖章为标志,除了红卫兵三个大字以外,都在上面有一行小字,合起来就是“毛泽东思想红卫兵”,或者“毛泽东主义XX战斗团红卫兵”。

那个XX就是成立的日期,类似于8.15、8.26。最先成立的是自贡二中(蜀光中学),叫毛泽东主义9.9战斗团红卫兵。四中叫9.15,三中的是9.20。当然,也有不加入老保和老造两派的,被称之为逍遥派。同时,中学里兴起了一股改名的热潮,二中改为红卫中学,八中(天池中学)改为红光中学,我们还领到了纸制的“红光中学”胸章,用以取代“自贡天池中学”的校徽。其他学校的名字也多有一个“红”字,按当时的流行说法就叫“红色恐怖”。八中当时势力最大的红卫兵组织当数“毛泽东主义十一战斗团红卫兵”,他们人数最多,造反最积极,最终由他们夺取了学校的权力,书记何天禄校长殷秉阳都是走资本主义道路的当权派,靠边站不说,还随时接受批斗。

自古以来都是老师打学生的屁股,只有文革的时候才出现了学生打老师屁股的现象,师道尊严荡然无存。

那时八中从办公室到操场的路旁都是大字报棚,几乎每一个教师都被贴了大字报。有一政治老师被贴的大字报内容更是离奇,大标题竟然是《好吃婆袁XX》,其实袁老师是个男的。除了大字报,更多的是惩罚牛鬼蛇神和批斗走资派。管图书的刘典修老师因为历史问题被在胸前挂上了“牛鬼蛇神刘典修”的小黑牌,成天戴着不许取下来,上街也不能取。有个革命小将质问刘老师:你的名字就是封资修的,是典型的修正主义。刘老师辩解说“我是典型的批修”。

有一天,几个红卫兵把刘老师找来批斗,还在脸上用写大字报的墨汁涂花脸,并逼迫他吃浆糊(那是用来贴大字报的)。最终,刘老师在重重压力下彻底崩溃,投水自杀身亡了。刘老师的女儿已经上中学了,看到父亲的遗体嚎啕大哭,有位同学竟然大声呵斥:一个反革命,死就死了,自绝于人民,有啥好哭的?划清界限!

有同学回来说,外出串联不再需要学校开具的介绍信了,有学生证就行,乘火车和公共汽车都不要钱,各地设有接待站,吃饭住宿都不要钱,即使下馆子吃饭,地方粮票也可以全国通用,就在那时候,我们才见到了上海粮票竟然有五钱面额的(其余各地最小面额都是一两)。于是很多同学都纷纷外出大串联,我印象最深的是好多人从北京回来以后,嘴唇都开裂了,因为北方气候太干燥。

班长王崇高还送了我一张他在天安门前的留影。我也想外出去见见世面,母亲坚决不同意,说我身体太差,无法挤上火车。的确,那时候乘火车不要说座位,站位都没有,行李架上,椅子下面,甚至车厢顶上都是大串联的学生。我去了内江和重庆成都,几乎就在车门口,根本挤不进车厢,连车门都关不上。大串联搞了几个月,中央发出文件,号召步行串联。步行串联也可以领到生活补贴费还有雨衣水壶电筒等用品。最终,步行串联也停止了。

=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.

height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}">

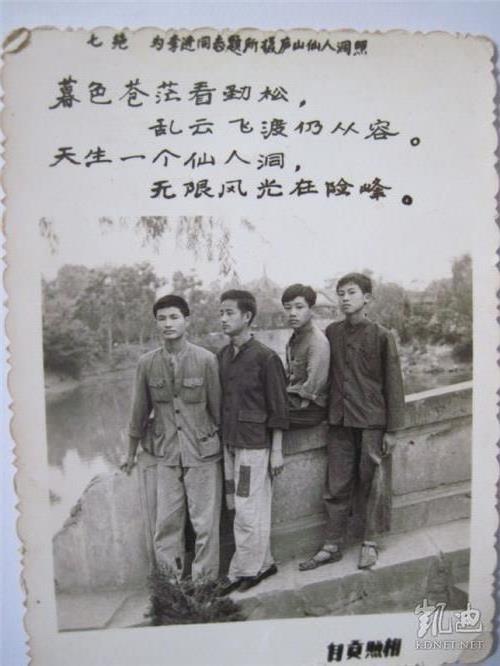

同学在北京串联的留影(1966年秋)

有一天,居委会干部突然通知我母亲去市公安局。去了以后,才知道是我廿六哥(同父异母)被红卫兵驱逐出北京,押送回原籍自贡。廿六哥解放前曾任国民党北平市的宪兵队长,解放后在东北兴凯湖农场劳改了十年,后来安排在北京石景山钢铁厂当工人。我家穷,一直都是租房住,我和母亲住在一个十平米左右的小屋内,廿六哥回来,是没法住。再说,他当时属于历史反革命,我们不划清界限也会受到牵连的。于是,自贡有关部门就把我廿六哥安排到艾叶公社大山大队当农民。

一次我牙疼,廿六哥还在艾叶的药店为我买了索密痛等一些药品。几年后,他落实政策回到了北京。

那时候,学校几个学生一商量,就可以发表宣言成立一个革命组织,可以申请到经费用于制作队旗袖章以及刻公章和购买纸张油印机钢板铁笔油墨之类的用品,学校还提供了办公室等活动的场地。虽然没有一分钱,但是同学们革命热情高涨,可以公开辩论,可以写大字报,可以印发传单和刻印小报。印发的传单多数是“北京来电”之类,还有中央文革首长的讲话,以及毛主席和王海容毛远新的谈话等等。不仅仅在学校成立了红卫兵造反组织,工厂农村也都成立了诸如“长缨战斗团”“雄师战斗团”等等,在八中的操场也开过誓师大会,那是红旗招展,歌声嘹亮,口号震天。

当是自贡市委宣传部的领导李睿模就被揪斗到八中,我还亲自看到他写检查的情景。后来,李睿模任自贡交通局的局长。

等到中央发出复课闹革命指示的时候,学校已经完全变样了。66级该毕业的没有毕业,69级该招生的没有招生。教室里课桌椅子少了许多,还残缺不全,回校的同学也不齐全,没有教材,老师因为受到了冲击,心灵创伤还未恢复,也无心讲课。实验室的设备和仪器标本被盗和损坏了不少。图书室的书更是散落无数,记得我住的寝室里就有很多大部头的精装书籍,同学还用来恶作剧放在门上方,等人推门进入的时候就会被砸着,借此取乐。

我算是老三届中的末班车,实际上在中学上学不到一年就遇上了文化大革命,后来就没有了正常的教学活动。

文革初期,我在学校积极参与了抄写大字报、刻写铁笔蜡纸、油印、散发传单、大辩论、批斗老师等等和大串联等等活动。

=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}">

(摄于1966年夏天)

3装配收音机

随着运动的深入,特别是1967年初的“二月逆流”之后,初中生越来越觉得闲得无聊,没有正常的教学活动,于是,同学们兴起了一股装配收音机的热潮。

那时候,在贡井大桥头的五金交电商店里出售的8晶体管2波段收音机定价是180元,相当于普通工人半年不吃不喝的工资,买得起的人是凤毛麟角。这样遥远的奢望对我们是不可能实现的。我在邻居家见过小孩子自己装配的矿石收音机,问了他说花不了多少钱,他还卖弄的说了一句:你也想装啊?晓得电子从阴极打到阳极吗?的确,很多年我也没有弄清楚那句话的含义,但是这并没有妨碍我装矿石收音机的决心。

上中学以后我一直是住校生,在北京邮电部设计院工作的卅三哥(同父异母)每月寄给我10元生活费,除了吃饭,还剩有点零花钱。为了凑够买零件的钱,我先是从菜金里面节约,只在食堂买饭,不吃蔬菜,就吃那自己拌的辣油豆瓣下饭。

一开始两天,感觉还不错,吃起来挺香的,哪知道后来越来越受不了,不仅嘴角烂了,连舌头的感觉也不对,除了咸味还是咸味,吃那豆瓣还不如吃白饭,幼稚啊真是幼稚。后来,我就把自己余下的粮票卖给那些投机倒把的贩子变成钱,东拼西凑差不多了,我就在星期天的早上赶到自流井十字口五交化商店外面,那里有一个自发形成的零件交易交换市场。那市场的参与者基本都是无线电爱好者,为的是在物资匮乏的环境下互通有无,大多数不以盈利为目的。买到了一副旧耳机,又去中药铺买来黄铁矿作为检波用的矿石,也是为了省钱。线圈是同学们拆下来的旧漆包线自己绕的,可变电容器省去了,不用担心混台串台,因为当时自贡的无线广播电台只能收到一个。

然后,同学爬到寝室外面的桉树上,用铁丝拉上了天线,接到在纸盒上拼装的矿石收音机上,哈,耳机里传来了清晰的声音:自贡人民广播电台,波长201米,周率1492千周……

那个特殊时期,爱好无线电的人挺多,很多同学都自己装收音机玩,可是资料缺乏,零件缺乏,工具也缺乏。我们也有自己的办法,为了装配更高级的再生式和超外差式的晶体管收音机,我们曾经写信给自贡人民广播电台索要过电路图,在北京上海天津邮购过零件,万能表和电烙铁等等工具是借用的。有的同学会木工手艺,还自己制作了一些木头的收音机外壳,外观还挺漂亮。

记得那时候的科普月刊《无线电》杂志,在1967年1月以后就停刊了,一直等到1973年10月才复刊,整整停了将近七年,为了获取技术资料,我们都是手绘手抄。

文革中学校的图书四处散落,我们寝室里有好多各类书籍,后来学校号召把书归还回去,我们当然是响应,没有私心杂念,唯一留下没有还的就是一本装配收音机的书,那个时候太需要技术资料了,不仅是穷,拿着钱也买不着资料啊。后来那本装收音机的书也被一个同学弄丢了,或许是他占为己有了。

4读小说和听样板戏

那时候,学校已经完全没有了教学活动,住校已经没有意义,我回到了家里,成天无所事事,每天大概是这样混过去的:

清晨,人们随着广播里“东方红,太阳升”的嘹亮歌声起床,我没有事干,昨晚看小说看到深夜,正好睡懒觉,无论春夏秋冬有钱难买黎明觉。

正睡得香,母亲大声叫我起床,她一人煮早饭忙不过来,叫我起来拉风箱烧火,她每天早上五点多钟就起床,也不知忙些什么。我磨磨蹭蹭不想起来,等到我起床,母亲把饭已做好了。端起饭碗我没什么味口,实在是没睡醒。早饭后,没有正事,反反复复地把收音机装了又拆,拆了又装,一方面是混时间,一方面对自己装收音机的质量总是不满意,以为没装好,再装一次就会好一些,结果是事与愿违,经常把零件弄坏,本来就穷,又要花钱买零件,否则收音机就成了哑巴。

我对那时候最时髦的样板戏如痴如醉,因为反复听的次数多了,很多唱词都倒背如流,对于“三突出”的英雄人物李玉和、杨子荣、郭建光、喜儿、吴青华、江水英、柯湘等等更是崇拜得五体投地,丝毫没有厌恶反感,百听不厌。

用收音机收听广播成了我获取信息和打发时间的重要内容,从广播里得到的都是一些积极向上鼓舞斗志的内容。

夜深人静,我并不想入睡,而是捧起了厚厚的长篇小说。由于逆反心理,越是批判的毒草越是想看,比如《家》《春》《秋》《三家巷》《二月》等等。不过按当时的提法是带着批判的眼光去阅读的。当然,对我影响最大的还是《钢铁是怎样炼成的》,这个得益于宣传教育部门的灌输和鼓吹吧。

1968年底,伟大领袖毛主席发出了“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育……”的最高指示,于是,一场轰轰烈烈的知青上山下乡运动开始了,我们这些仅仅读了一年书的初一学生也拿到了毕业证。

(照片)这些曾经骄横不可一世的“万岁红卫兵”终于轮到革自己的命了。根据当时的政策,除了身体残疾和有病的学生可以缓下免下农村以外,统统都要下到农村去,唯一可以选择的是自己联系插队落户还是跟着大队人马集体下到知青点。之前同学们传言的一部分人可以升学和一部分人可以到工厂上班,后来证实传言都是子虚乌有。我们班的同学在1969年初,大多数去了宜宾地区的边缘县长宁江安巩县高县等地,那些顽固坚持不肯下乡的,后来到了比宜宾更艰苦的凉山州插队落户,因为宜宾接受知青的名额已经满了,不得不去到凉山。

=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.

width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}">

我与同学(1968年)

那时候城市居民粮油肉煤布匹棉花都是定量供应,肥皂、牙膏、火柴、电池、电灯泡、毛巾、指甲刀等日用百货都十分缺乏很难买到,生活比农村也好不了多少,但是很多同学还是不情愿下乡。一位姓邱的同学说他愿意残废也不愿意下乡。我想,他要是为了逃避下乡而自残,那才是天字第一号大傻瓜鼠目寸光的大笨蛋。到广阔天地去大有作为,大家都这么过,有什么不可以?当时还有这样的宣传:我们也有一双手,不在城里吃闲饭。邱同学当然也没有自残还是顺应潮流下乡去了。

![[原创][翻译]反驳“菲律宾安东尼奥特卡皮奥法官”](https://pic.bilezu.com/upload/d/2c/d2c532886835004acef9ac38bbf1e7ca_thumb.jpg)