叶霞翟照片 战乱年代的爱情丨叶霞翟:爱上照片里的他

叶霞翟:胡宗南将军凭着这张照片与我结缘,最后情定终身

一切都是从一张照片开始。

那是一九三〇年,我才十六岁。那年夏天,我考取了浙江大学农学院附设的高中——农高。和我一同考取的女同学一共只有三人,小姜、小朱、小江。我和小江是在入学考试时就认识了的。因为投考的女同学很少,我们又恰好在同一试场,注册以后,我们要求编在同一寝室,自然而然地就成为好朋友了。

小江是宁波人,父母仍住在家乡,她的大哥是黄埔四期的,那时在杭州保安司令部做大队长,家在杭州清波门。小江每个星期六都回家,有时也约我一同去。她的嫂嫂是典型的贤妻良母,子女众多,会做一手好菜。她对我也像待自己的妹妹一般,所以我很快就拿他们的家当自己的家了。

一个星期天的早晨,我和小江正在房里看小说,忽然听见一个粗重的男人声音在窗外问:“你们看什么书?”我抬头一看,窗外正站着一个又高又大的男人,三十光景的年龄,黄黄的长方脸,高鼻子厚嘴唇,两眼大而有神。“看小说!

”小江头都没抬地回答了一声,显然这位是他家的熟朋友。我觉得小江这样好像不太礼貌,就对他笑了一下作为招呼,于是他问我看什么小说。我正在看托尔斯泰的《战争与和平》,就把书向他扬了一扬,他问我是不是喜欢看翻译小说,我告诉他什么小说都看。

事实上我正热衷于小说,尤其是许多俄国小说如《罪与罚》《安娜·卡列尼娜》等都看了好几遍。于是他告诉我,如果我们喜欢看小说他可以借给我们看,他那里什么都有。原来他是小江大哥的同期同学,那时在杭州《民国日报》任总编辑,一个报馆的总编辑家里,当然有很多书的。小江听他说要借书给我们看,兴趣也来了,放下手里的书,开始和他聊天。

果然,这次以后他每次来江家都给我们带书来,慢慢地我也和他混熟了。他姓胡,我们叫他胡大哥,因为他的皮肤特别黑,我们又给他取了个绰号“老黑”。我们几乎每星期都要看两三部小说,日子久了,他也记不清哪些书是我们看过的,哪些是没有看过的,有一次就提议最好我们自己去他家挑。那个周末,我们从笕桥进城,叫了一辆黄包车直接从车站到他家里。

一九四七年五月,延缓十年的喜讯终于来临。他挽着我走进礼堂。客人只有八位,六位是证婚人,两位是介绍人。听着证婚人宣读结婚证书时,我满心洋溢着爱与喜乐(叶霞翟 文)

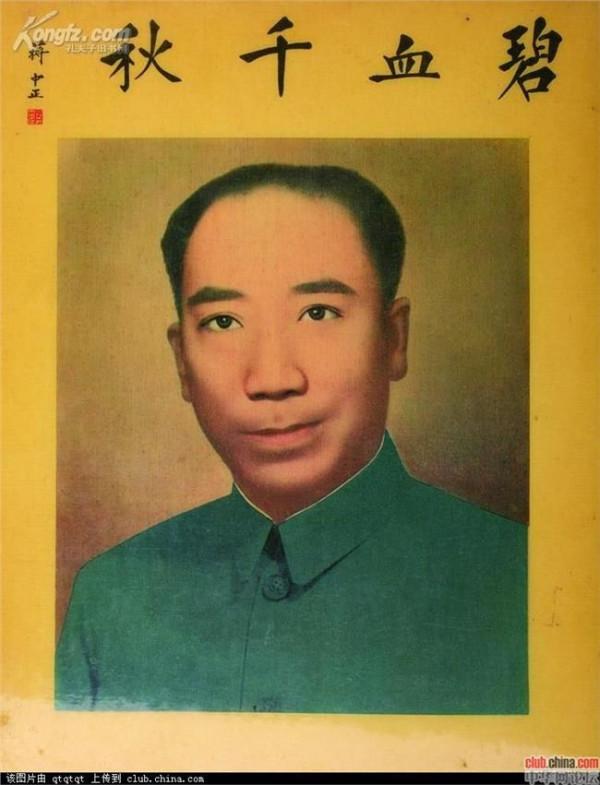

他有一个并不算大的书房,三面都是书架,只有靠右的一头有一空处,摆着一张大书桌,上面墙上挂着一张照片。我一走进去,还没有开始看书架上的书,就给那张照片吸引住了。那是一个青年军官的照片,只见他身上穿着整齐的布军装,腿上打着绑腿,腰间束着皮带,姿势优美而英挺。

那镶着军徽的军帽下是一张极为英俊的脸,浓黑的眉毛,炯炯发光的眼睛,鼻梁高而挺,嘴唇紧闭但线条柔和而带笑意,站在那里整个人是那么生动有神。我对着它呆呆地看着,竟忘记去找书了。站在我后面的主人,看我对那照片看得那么出神,就笑着问我说:“你认得他吗?”

“不,不认得。”给他这一问,我猛然觉察到自己的失态,满脸绯红,期期艾艾地竟有点答不上话来了。他倒不介意我的窘态,接下去说:“他是大大有名的胡师长,你们这些小姑娘不知道他,前方的军人可没有一个不知道的。”

“报上有他的名字吗?”

“怎么没有,你们看报只知道看副刊,看社会新闻,从不看国家大事,才不知道他呢!”

“你说他是师长,他看起来可很年轻呀!”

“自然年轻,他还只三十岁呢,他的升级不是一步一步升,是跳着升的。”

“你好像对他很清楚似的,他是你的好朋友吗?”

“自然是,不是好朋友他还会送我照片?你知道他是很少拿照片送人的。”他显然很兴奋,也很快慰,大约他对这位胡师长确很佩服,现在看我这小姑娘对他有兴趣,想趁此机会为他宣传一番。我呢,心里也确是对照片中人很是钦羡。

我想,他真是了不起的人物,这么年轻就做了师长,听说做师长要带好几千兵,够神气的。记得我们家乡有一位孟明叔,是北伐军的团长,勇敢善战,北伐时屡建奇功。三年前,他带着太太回乡省亲,县长发动了全县士绅、地方团队和两所县小的学生,在北门十里路外列队相迎,说是接革命军。

我们女子小学的校长,那位胖胖的张师母,还替孟明婶打着伞,陪着一同经过欢迎行列,她那圆圆的脸上,充分地表露出“我也有荣焉”的笑意。假如这位胡师长也到我们家乡去走一趟,县长不知道要忙成怎么个样儿啦。

于是,我又对胡大哥提出许多问题,问他这位胡师长是什么地方人,什么出身。他告诉我,胡师长是浙江人,和我们是大同乡,黄埔军校第一期的高才生,刚一毕业就参加作战,追随蒋总司令东征北伐经过了不少的战役。

因为他作战勇敢而又很有智谋,每次作战都得胜利,人家称他“常胜将军”。打到上海时,他已升为第一师第二团团长,他带着一团兵由闵行偷渡黄浦江,占领了莘庄、龙华和上海兵工厂,进而光复上海,把国旗插遍全市。

进入上海的那一天,他集合全团官长,随带武装卫士,乘坐敞篷汽车,直入法大马路、爱多亚路、跑马厅、南京路等热闹街道,绕行大上海一周,所经过的地方,人潮汹涌,民众夹道欢呼。

本来这些地方都是租界,我们自己的军队是不能进入的,他这一次以“不可一世”的声势,阵容堂堂、威风凛凛地长驱而入,租界巡捕看到这威武的情景也不敢出来阻扰了。这次不但替上海的百万居民出了一口气,更为中华民族争了一口气,从此国民革命军威震中外,全世界的人对我们都另眼看待了。

胡大哥愈说愈起劲,我愈听愈入神,那天回家以后,一直想着那张照片上的人,以及关于他的种种故事,心里想:假如他是我的哥哥多好。记得那次孟明叔回乡后来看父亲,父亲曾拍着他的肩膀说:“孟明,桑梓以有你这样的子弟为荣,我们老大将来大学毕业以后,我要把他送到你那里去磨练磨练,俾便能为国家尽点力。

”现在大哥快要大学毕业了,可是他是学经济的,哪里能举宝刀以卫社稷呢?真盼望有机会能见到这位胡师长,看看他到底是怎样个英勇样子。

偶尔我们在重庆梅园行馆的小径散步,他温存与体贴的浓情蜜意,让我想起“只羡鸳鸯不羡仙”(叶霞翟 文)

从那次以后,我常常怂恿小江和我去胡大哥那里借书,顺便看看那张照片,有机会就请他再讲些胡师长的故事。同时也开始注意报纸上的国家大事,国内要闻。果然,“天下无难事,只怕有心人”,我不但常常会从报纸上发现胡师长的名字,也听到许多人的口中谈到他的种种传奇故事了。

他们说他不但会打仗,更会带兵,他对士兵就像对自己亲兄弟一般,士兵吃什么他吃什么,士兵穿什么他穿什么。据说当革命军北伐之初有“十不怕”的口号,就是“不怕死、不怕险、不怕饥、不怕穷、不怕远、不怕疲、不怕苦、不怕痛、不怕硬、不怕冻”,这位胡师长十项都做到了。

由于种种的传闻,我对他的印象愈来愈深,仰慕之心也愈来愈切,总希望有机会能见到他。可是,直到我高中毕业,都没有遇到这个机会。

毕业以后我去上海念大学,大学生的生活是自由活泼的,特别是像我这样比较喜欢课外活动的人,和男同学接触的机会更多,但是,谁也没有使我动心。人家说姻缘是前世注定的,也许月下老人的红线已经把我和他连在一起了。

在我念大三的那年春天,我和绮嫂去杭州探亲,一天早上,我去老师那里,他正在楼上处理要公,叫我在楼下客厅等一下。客厅外面是个大花园,那正是百花吐艳的时候,我就倚在窗边欣赏着园里的景色。过了不久,听见后面响起了脚步声,以为是老师下来了,回头一看,进来的却是个陌生人。

他穿着深灰色的哔叽中山装,中等身材,方脸宽额,浓眉大眼,鼻梁很直,嘴形很美,面色白里透红,下巴青青一片,显然是刚修过脸的。当我和他的眼光一接触时,就像一道闪光射进我的心里,立刻感到脸红耳赤、心头乱跳,同时觉得这个人好像是什么地方看见过的,到底是谁却想不起来了。

为了掩饰窘态,我只好又回过头去继续望向窗外。他呢,既没有退出去也没有坐下,好像马上就绕着客厅里的那长方桌开始踱起方步来了。

又过了好一会儿,当我等得有点不耐烦的时候,又有脚步声到客厅门口,我以为这一次一定是老师了,连忙转过身来。进来的却是王副官。王副官对那位客人笑笑,然后很恭敬地说:“军长,先生请你上楼去。”

“唔,好!”他口里应着,脚步已跨出客厅,只听见几步楼梯声就寂然了,我想他走楼梯一定不是一步步走上去而是越级跳上去的。他出去之后,我已无心再看风景,随便在门边一张沙发上坐下,感到心慌意乱地真想跑掉了。

随后,老师终于下来了,刚才那位客人也跟在他后面。他一进来就很高兴地对我说:“你来得正好,我给你介绍一位朋友。”然后指着那位已经站在他旁边的客人说:“这位是胡军长。”又看着客人指指我说:“这位是叶小姐。”

等大家坐下来后,老师问了我一些学校的情形以及我来杭州的事,又告诉我他中午就要去南京,因为那边打电报来有要紧的事要他当天赶去。最后他对我说:“这位胡军长是我的好朋友,他的学问好得很,你可以多多地请教他。”然后又对胡军长说:“大哥,我还要上去理一下东西,你们谈谈吧。”说着,没等他作任何表示就匆匆跑出去了。

客厅里只剩下我们两个人,这时我已经知道来客是谁了。原来,这几年他已从师长升到军长,他的样子有点像那张照片,又有点不像,时间相隔七八年,人的样子是会变的。我觉得他的人比照片更有精神。七八年来我一直想着他,想认识他,如今,我们终于面对面了,我将对他说什么好呢?我能告诉他,他是我梦里的英雄吗?我能对他表示我私心的渴慕吗?毕竟,我已不再是一个十六岁的小姑娘而是一个二十多岁的大学生了呵。

我脸红心跳,手足无措,不知如何是好。幸亏他倒很能掌握情况,老师一走,他就马上移坐到离我较近的一张椅子上来,用温和而亲切的口吻对我说:“叶小姐,听说你现在在上海念书,念几年级了?”

“三年级。”

“念哪一系?”

“政治经济系。”

“呵,小姐念政治,可了不起,将来一定是个女政治家。”

“哪里,哪里,念政治是最没出息的。”

于是他又问了我许多学校方面的问题,这些问题最容易谈,也最不会得罪人,慢慢地我的心平静下来,态度也自然了。等到二十分钟谈下来,我们已不再感到陌生。后来他说要等着送我老师去车站,问我要不要一道去,我心里是想说“不”的,口里却说“是”。

那时时间还早,他提议我们先去附近湖滨公园散散步,我心里想,刚刚认识怎么可以和他一同出去散步,正推辞间,郑先生来了。郑先生是认识我也认识胡军长的,不知道是有意还是无意,他听见胡军长说出去散步的事,连忙对我说:“来,来,我们一同出去走走。”因有郑先生同去,我也就不再推辞了。出得门来,三个人有说有笑地从第一公园一直走到民众教育馆。

烽烟处处战鼓频催时,我们仍能有短暂的聚首,除了珍惜,更是感恩(叶霞翟 文)

那天是一个风和日丽的好日子,正是暮春三月,江南草长莺飞的时候,湖滨公园桃花盛开,香风阵阵,吹人欲醉。我走在他们两人中间,有些兴奋也有些迷乱,脚步有点飘飘荡荡的,像走在云里,当时忽然想到小江,很盼望能在路上忽然遇到她。她知道我对照片里的那位英雄有着一份特别的感情,假如她看见我竟真的和他在一起,将是多么惊喜。

一小时之后,我们回到公馆陪老师一同去车站。车站里人潮汹涌,好像还有些部队上车,胡军长没有和我们同车,我想可能他还要送别的人。车开动了,我向老师的秘书何小姐挥手送别,老师是素来不喜欢这些婆婆妈妈式的动作的,一上车他就进入自己预订的房间,继续处理公事去了。

“叶小姐,我送你回去吧!”当我看着何小姐的手帕在远去的车窗消逝后,正转身要走时,忽听得后面有人对我这么说。不知道在什么时候,这位将军竟又回来了。我觉得有点不好意思,连忙说:“不了,谢谢您,我自己回去。”他好像没听见我的话一样,跟着我朝车站出口的方向跑。

我想,等到了车站门口再说吧。出得站来,前面正停着一辆黑色轿车,我想这车可能是他的,但又不敢断定,心里想在快到达车子时向他握手辞谢。哪知当我们走到离车子还有几步距离的时候,他却一个箭步跑到车旁把车门打开了。

我感到很是尴尬,口里叽叽咕咕地像是又说了一两句推辞的话,但他并不理会,只是笑嘻嘻地用他那空着的左手很自然地把我挽上了车。我想,这简直是软性的绑票嘛!天下竟有这种强要送客的事,虽这么想,心里却是很快乐。

到了家门口,已是吃中饭的时候,我想请他进去吃饭,又不好意思,毕竟我们认识还不到三小时,只好谢谢他就算了。他也没有什么表示,只说了一声“再见”就叫司机把车开走了。他走了之后,我又有点失悔,觉得可能自己对他太冷淡了,得罪了他。

吃饭时,绮嫂问我这半天的情形我都懒得讲,只说去车站送了老师,匆匆吃了半碗饭就跑到房里关起房门,想安静一下,使头脑清静一点,把那紊乱的思绪理理清楚。谁知刚进到房里,外面的门铃就响了。女佣来报告,外面有客要见二小姐。

他已换穿一套西装,态度潇洒儒雅,实在不像一般人所想象的军人。他问我有没有兴趣去游湖或散步,我觉得有点累,不想出去,提议就在家里谈谈。他也乐于接受,一谈就谈了几个钟头,从杭州的天气谈到西湖的风景,再从西湖风景谈到有关西湖十景的各种典故。

原来他是老杭州,在杭高念过书的,对杭州情形非常熟悉。虽然我也在杭州念过三年书,还将杭州作为第二故乡,和他比,却像个陌生人了。他是那么健谈,说话的声音平和而有力,眼睛充满着感情,当你听他说话,看着他的表情,是不能不被吸引的。坐到天快黑的时候,他看看表,说是有人请他吃晚饭,才愉快地辞去。

晚上,绮嫂问我什么时候认得这位先生的,他是什么人,什么地方人,我就把这一天的情形告诉她。她听了之后,笑着说:“二妹,我看要当心,这位军长的攻心战术可厉害着呢!”我啐了她一口,埋怨她不该取笑我,如果取笑我,以后什么话都不告诉她了。

姑嫂俩正谈笑着,门铃又响了。女佣进来说:“二小姐,下午那位客人又来了。”绮嫂一听马上咯咯大笑起来,她说:“你看,这不是攻心战术吗?哪里有一位普通朋友会这样积极的?要不,他是着了我家小姐的迷了。”在平时我一定和她闹一场的,那时却顾不得了,只对她白了一眼,说等客人走后,一定不饶她。匆匆修饰了一下,就跑去客厅。

一看我进去,他连忙迎了上来,一边和我握手,一边问我:“我晚上来看你,是不是方便?”我想,你既来了还说什么,就笑着说:“没有关系。”于是我们又开始聊天,这一次他和我谈历史。我早就听说他对历史很有研究,问了他许多历史上的问题,他都对答如流,对每一件事说来都是如数家珍,并且常常有自己独到的见解,愈谈我对他愈佩服。

后来我问他一些有关战争的问题以及关于他的种种传闻,他却避而不答了,只是说:“这些都是枯燥的题目,我们还是谈些有趣的事吧。”我也就不便再问下去了。那天他坐到十一点多钟,临走时约我次日同去西湖探胜,说定早上九点来接。

他可真是个守时的,第二天早上,当我们客厅的大自鸣钟“当”的一声,开始敲打九下中的第一下时,门铃也响了。我们一同坐车到湖滨第四公园,再从那里雇一只小船游湖。我们先到平湖秋月,再到三潭印月,随后上岸,在那九曲石桥上眺望湖中景色。

流连好久,我们才又下船继续前进,到岳坟上去吊岳王墓,走过跪在大门左右的秦桧夫妇石像,看见游人对他们吐唾液,我们觉得历史的审判确是很厉害,也是很公正的。中午我们就在岳坟附近的杏花村吃午饭,尝了一顿地道的宁波菜。

后来,我们又穿过苏堤划向西湖。西湖里的荷叶很茂密,小船穿过,有时颇不容易,但和风吹来,荷香阵阵,划游其间,情趣无穷。情侣们通常都喜欢在这里划船,尤其是在初夏荷花盛开的时候,游船更多。我们上去玩了几处名胜就往回划,回到湖滨已经是万家灯火了。

在船上的时候,他提议次日陪我去爬玉凰山。他对爬山似乎特别有兴趣,认为奔驰于崇山峻岭之间,呼吸着大地的气息,比荡漾于碧波之上呼吸着荷叶的气息还要有意思。我虽不同意他的说法,但也很乐意和他一同去爬山。第二天一早便穿上一套轻便衣裙,在客厅等着他,哪知这次他没有来,只派他的参谋来告诉我,他昨晚接到南京的电话,那边有要紧公事,已经连夜赶去了。

这消息使我很失望,但并不怪他,军人以身许国,私人的生活永远只能放在后面的。

身着便装的胡宗南将军

过了两天我和绮嫂也回到上海。那时我们住在法租界萨波塞路的一幢三层红砖洋房里,这是一种西欧式的建筑,门口进去就是楼梯,楼梯终处就是二楼也就是正房,第一层在楼梯边进去,像是地下室,除了厨房以外就是下房。我们用二、三两层,二楼前房本来是父母的卧室,父母回家乡后就用作饭厅兼客厅,二楼后房是大哥的书房,我的卧室在三楼后进,三楼前面是兄嫂的卧房。

我房里有两扇大窗开向法国公寓的花园,园中树木苍翠、绿草如茵,四周种着各种花木,一年四季都有花开。

我常常凭窗欣赏园中景色,春天的时候,和风带来花香,使我的房中总是芬芳满室,尤其是每当从外面回家,推门进去一阵香气迎面而来,使人顿觉心爽神怡,所以虽然房间不大,我却非常喜欢它。

大约是我们回到上海的第五天早晨,我没有课,正靠在窗下的沙发上读一本诗集,妈妈的丫头阿香急急忙忙地跑进房来对我说:“二小姐,快下去,门口有一位先生要见你,他手上还捧着一盆花呢。”我想那不会是他吧?可能是他打发花店送来的。

下去一看,我简直要笑出来了,原来真的是他,直直地站在门前,两手捧着一大盆盛开的玫瑰花,那是个绿瓷砖的花盆,恐怕至少也有十斤重吧。我想笑,前去和他招呼,他才想到把花盆放下来。我问他什么时候来上海的,他说才到了一小时,可见他一到上海就跑到花店去买花了。

我深为他的情意所感动,赶快请他上楼去坐。他问我把花放在哪里,我看那是一株深红色的玫瑰,已经开出三朵,还有几朵正含苞待放,那花瓣光柔得像丝绒一般,花形极为完美,一看就知道是名种,我想摆在自己房里,就叫阿香来拿。

他却坚持要自己捧上去,我拗他不过,只好为他带路了。到了房里,让他把花摆好,就索性请他在那里坐下。坐定后,他对我说:“你一定觉得奇怪吧?我不送你一束鲜花,却这么愚笨地搬来这么个大花盆。

我这样做是有用意的,这是我送你的第一件礼物,我要它生根发达,年年开出完美的花朵。瓶花插几天就坏了,这株花谢了又会再开,只要你勤加灌溉,它永远会枝叶茂盛,红花常开的。”

这真是深刻的想头,这种诚意实在可感,我连眼泪都要滚下来了,也就很诚恳地回答他说:“呵,你的意思太好了,真是谢谢你,请你放心,我一定好好灌溉,小心培养,使它的花开得更美,使它的根长得更深。”听我这样说,他伸过手来握住我的手,半晌无言。我俩的心在这一刹那间就已经有默契了。

往后我们对这株玫瑰花很重视,不久他住在牯岭参加庐山训练团时,来信曾有这样的一段:“想到玫瑰花开芳香满室,对镜梳妆,临窗读书之风神,不禁神往久之。”后来上海战役前夕,我送绮嫂转杭州回家乡曾把这盆玫瑰也带到杭州,托她带回家去,和我儿时手植的茉莉花种在一起。现在事隔二十多年,这株好花不知下落如何了!