断绝父子关系的名门子女们

孔子曰:身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。立身行道扬名於后世,以显父母,孝之终也(《孝敬·开宗明义章》)。下面几则读书笔记,可以证明一些不肖子孙在父母罹难时,不仅伤其发肤,而是伤父母心的悲惨故事。

一、思想家顾准的锥心之痛——拆下肋骨当柴烧

顾准(1915—1974),中共党员,著名思想家、经济学家、会计学家,1934年参加革命,解放前曾是党的地下工作者,1949年后任上海市人民政府财政局长兼华东财政委员会财政部副部长,53年调任中央建筑工程部司长,56年调任中国科学院经济所研究员。

57年曾被划为“右派”,61年被摘帽后,***前的1965年又被重新戴上右派帽子,临终前被摘帽。顾准先生一生可谓历尽坎坷连遭厄运,用灰色两字来形容他的一生,是不为过的。但其生前倍受冷落,死后哀荣的一些史实,又折射出他的子女们的丑恶心灵。下面摘录几个《顾准自述》及其弟陈敏之的回忆文章片断,读后不禁为之心恸!

顾准与妻子汪璧是从腥风血雨走过来的患难夫妻,但在顾准遭到厄运之后,发妻不管出于何种动机,坚持与顾准离婚,为了不使子女受到牵连,顾准同意了。但离婚后,汪璧的一些作法令人匪夷所思,特别是他们子女对乃父的态度更是让人不寒而栗。

1、1966年9月回所(中国社会科学院经济研究所)的第一天,靳汉生同志告诉我不准回家。我和汪璧已经离婚,本来已经没有家,也没有想回去。1967年4月接到三儿顾南九和崔红军两人自四川来信,引起了思家之念……1965年6月以后积存一些钱,根据协议书要交给汪璧,所以写信给汪璧要布票,并说明如布票见不到,我就要回去一次……,5月的一个星期六傍晚我就回去了,到家汪璧未回,五儿顾重之正在熬粥,一见我就问:布票给你寄去了,你为什么还要来?不一会,二儿顾逸东回来,也是同样的态度,不过他居然还告诉我‘姐姐’(长女顾淑林)是力学所造反派的头头,三儿顾南九、四女顾绣林两人一起去了四川这两条‘消息’。

我把一个存折给顾逸东,他拒不接受。

不一会,汪璧回来,一进门就言词责问我:‘你害人害得还不够,还要来害人?’非要我马上离开不可,我原想长女回家见见她再走,汪璧火气越来越大,看她因重装假牙,满口无牙,面容极度憔悴,实属不忍,拿了我要的文件,连已经从柜子里拿出来的两双鞋也忘了拿,就这么又匆匆离开了这个‘家’。

2、1967年11月,我写信给汪璧,星期天清晨去取衣物,并说明我借所里板车去推。信去一两天,杨长福同志告诉我,汪璧有信给所里革命组织,要我在星期天晨七时去拿东西。到时去‘家’,东西都放在三层楼道‘家’门口楼梯旁边,大门紧闭声息全无。

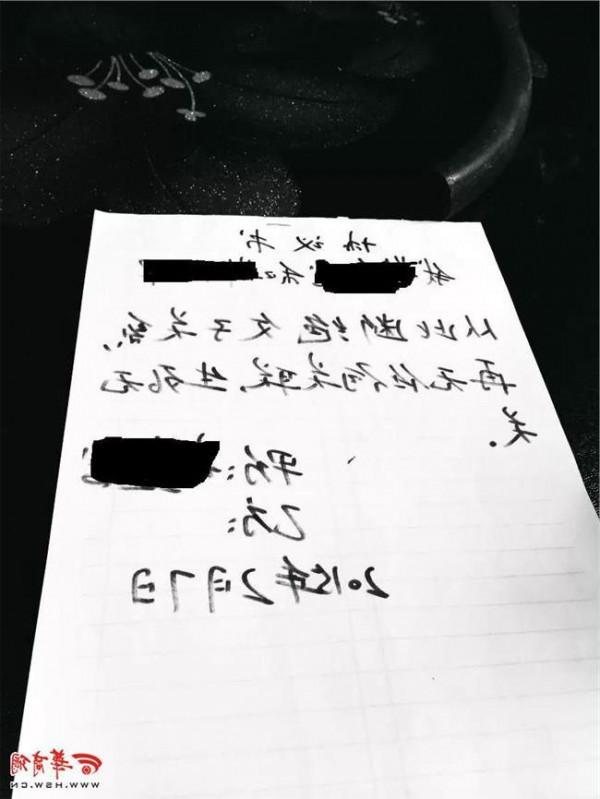

我一个人扛不动箱子,呼唤出来一个人帮我扛下去上车,竟也毫不答理。楼下有邻家老人走过,帮我扛了下来,离去时我把一些存单几斤粮票从大门缝里塞了进去。这一回我刺激很深,事后枕上有过泪痕。不过事情还没完,一个月后,寄来了二儿以下四个孩子和我断绝父子关系的文据……。”(摘自《顾准自述》,中国青年出版社,2002年11月,第312—314页)

3、顾准六弟陈敏之先生在一篇纪念文章中回忆道:“……1974年11月初,他病危住院,我再度去北京到医院去探望并陪伴护理他时,他除了十分冷静的对我说,‘这次前门进来,将后门出去了’之外,向我表示,希望看看他所有的子女,他‘宽恕’他们,也希望他们‘宽恕’他。

我忠实的转达了,也做了努力。然而,在那个把谬误当作真理,是非颠倒的年代,他的‘宽恕’并没有能够换来他的子女的‘宽恕’。1972年,当他年迈九旬的老母得知她的儿子受尽苦难,已经回到北京,想见一面时,因为她的妹妹不同意,而顾准和母亲为了大局,不要为此惹出麻烦,放弃了母子相见的念头,忍受了咫尺天涯不得一见的痛苦折磨。

1974年,顾准病危,老母坚欲一见,考虑到此时年过九旬的母亲,在这种情况下于垂危的爱子相见,很难预料不会产生什么意外,就只好再三劝阻,母子终于不能相见,成为无可弥补的终生遗憾。

历史学家会从整体上把它是视为历史悲剧。然而,妻子含冤屈死,子女因坚持‘信念’而断然与父亲‘划分界限’,年迈九旬的老母咫尺天涯,至死不能一见,所有这一切个人的不幸,对于一个享有着七情六欲的人来说,需要做出多大的牺牲才能忍受”。

顾准去世前,经济所一致同意给顾准摘去右派帽子,但前提是要在组织给他的错误结论上签字(中国唯一的两次戴帽两次摘帽的右派),坚持真理的顾准在临死之前拒绝在强加给他的不实结论上签字,但办案人员称,你只要签字就可以见到你的孩子了,顾准为了见到子女含泪违心的签了字。

在顾准临终前胞弟陈敏之给他的子女写了一封长信,表达顾准没有错,历史将证明你们的父亲是正确的。顾准在信的一处用铅笔加注:“如果我临死的话,我还是想见见你们。一请你们的原谅(妈妈说我害人,我实在害了你们),二是祝福你们。”但是顾准临终前终未得到与其划清界线的子女们的‘原谅’,绝情的连遗体都没有告别,恩断义绝,以至于此。

4、一封信折射出人性的光辉,与其子女形成的巨大反差

1974年11月17日(即陈敏之先生致顾准长子、长女信后第八天),顾准收到了一个年轻姑娘的信:获悉你病重的消息,真是悲痛万分!我实在无法用语言来形容我此时此刻的心情。我不能失掉你,你是我的启蒙老师,是你教会我怎样做一个高尚的人,纯洁的人,一个对人类有贡献的人。

几年前我们在一起的那些日子(指经济所在河南息县劳改),像电影一样在我眼前出现。东岳的月光下你告诉我要像小孩捡石子一样为自己收集知识财富,从那时起我才下了活一生学习一生的决心……听说你的孩子还是不肯来看你,我想你也不必过于为此伤心,我就是你的亲女儿。尽管不是亲生的,难道我还不能代替他们吗?

顾准在病榻上读到这封感人至深的信,留下了眼泪。写信的人叫徐芳,小名咪咪,是经济所张纯音女士(已故)之女,1969年11月,经济所迁离北京时,随母南迁。在干校期间,咪咪给顾准最难得的关心和理解。她常常偷偷的送一些奶粉给顾准补充营养。(以上来自朱学勤《迟到的理解》,《文汇报》转自香港报刊)

最让人不可思议的是顾准之子顾重九,现名顾南九,所谓的经济学家,至今还是连血都红的发紫的左派,不断的赞颂那个神奇的伟大人物,称:没有他,就没有我们的今天。笔者认为,如果那个伟大人物若还存在,就真没有我们的今天了。对这样没有正义、道德、良知、人性的弱智人物,我都替他羞耻,不谈也罢……

74年夏,我的病略有好转,返回兰州(歌舞团)工作。在此期间,常和顾伯伯通信。我在信中一如既往向他请教各种问题;他回信对每个问题都悉心解答,并勉励我努力学习,日后做个有益于社会的人。

一天,接到母亲的信,我满心喜悦,可看到的竟是这样的内容:“告诉你一个非常不幸的消息:顾伯伯被诊断为晚期肺癌,医生已宣告无能为力……”犹如五雷轰顶,我脑子里一片空白,接着倒在床上嚎啕大哭。上帝啊,你为什么这样不公平?!

伯伯这些年来历尽磨难、家破人亡,现在好容易有了一个相对安稳的环境,可以从事探索研究,把经过多年思考、日臻成熟的思想写出来,你却这样快就要夺去他的生命!

我恨不得插翅飞回北京去看他,可是……万般无奈,只好给他写信。以下是我写给他的最后一封信的片断:

“刚刚收到妈妈的信,获悉你病重的消息,真是悲痛万分!我实在无法用语言来形容此时此刻的心情。我不能失掉你,你是我的启蒙老师。是你教给我怎样做一个高尚的人,纯洁的人,一个对人类有所贡献的人……

“几年来我们在一起的那些日子象电影一样在我眼前出现。东岳的月光下你告诉我要像小孩捡石子一样为自己收集知识财富,从那时起我才下了活一生学习一生的决心。你对我讲一个人在任何时候都要为自己寻找一个目标去奋斗,否则你的生活就没有中心。在这一点上你就是这样做的,你对我起了以身作则的作用……

“听说你的孩子还是不肯来看你。我想你也不必过于为此伤心,我就是你的亲女儿。尽管不是亲生的,难道我还不能代替他们吗?!

“我知道泪水是救不了你的,只有用我今后的努力和实际行动来实现你在我身上寄托的希望,这样才是对你最大的安慰。”

信寄出后,我每天怀着焦急的心情默默祈祷:伯伯,你可一定要挺住啊!明年春天全国文艺调演,到那时就能见到你了。可是传来的消息越来越坏。十几天后,我不得不接受这样一个残酷的事实:顾伯伯于12月3日凌晨病故。

顾伯伯就这样永远离我而去。对于母亲和我来说,失去了一位极其难得的良师益友,为此痛心不已。

屈指算来,从认识顾伯伯到他去世一共五年。在这五年当中,我每一点一滴的进步,无不渗透着他的心血。七七年底,当我捧着“***”后第一次恢复高考的录取通知书时,眼睛被泪水模糊了。我深知要是没有当年顾伯伯的指引,不可能取得这样好的成绩。遗憾的是他却没有看到这一天。伯伯若地下有知,当含笑九泉吧?

二、与父断绝关系的盛成之子——闹剧总有收场时

盛成先生(1899—1996)是本世纪一位集作家、诗人、翻译家、语言学家、汉学家、中法文化使者于一身的世纪老人。他智力超人,是“辛亥三童子”之一,12岁时被孙中山接见,五四时是长辛店京汉铁路工会“救国十人团联合会”会长,与***、许德珩结为同志。

他29岁时用法文出版《我的母亲》,轰动当时法国文坛,被译成多种文字出版。罗曼·罗兰、萧伯纳、梅特林克、纪德、海明威、泰戈尔、居里夫人、罗素、毕加索、戴高乐等均给予高度评价。

他是法国总统戴高乐、密特朗、希拉克、土耳其总统凯末尔、越南胡志明***座上宾。他曾经在北大、广西大学、中山大学、台湾大学等多所大学任教。游历欧美31年,期间曾婉辞戴高乐所赐的勋章,1978年回国,1985年法国驻华使馆授予荣誉军团骑士勋章。

法国国家电视台专题摄了盛成纪录片,引起很大轰动。他是国学大师章太炎、欧阳竟无先生的弟子,蒋经国的朋友,连战的老师。蒋介石夸“盛成有两下子”。中国的许多社会名流,如老舍、巴金、吴晗、郭沫若、齐白石、刘海栗、徐悲鸿都是他的朋友,他是20世纪的见证人。归国后,由***批示任北京语言学院一级教授,1996年驾鹤西归。

我手头有一部他的成名作《我的母亲》,看过之后慈母形象跃然纸上,一个伟大母亲的形象伫立眼前,同时也知道盛先生是一位大孝子,是知恩图报的仁义之士。但遗憾的是,他的孝道并没有在他儿子身上传承下去,儿子成了逆子,让人看后感慨万端。《盛成回忆录》有以下记载,现摘录如下:

“‘***’时,我大儿子曾登报与我脱离父子关系,现在情形变了,他想利用我,打着我的名义向北京市政府要房子,我过去认识的人他都去。我回家不想做官的原因,就是我自己可以管自己,但管不住家里的人!”

盛先生讲了他大儿子与他的几个故事:盛先生内弟郑成武与***很接近,***中被迫害死,胡为其平了反,盛先生的儿子跑到***处在门口大哭,进去后他说他是郑成武的外甥,也是盛成的儿子,说他爸回来这么久,为什么还没安排工作。之后,他儿子又去找***。“叶派了副官同我联系,发生这些之后,我就决定不同我儿子恢复关系了。”

还有一件事,盛先生去台湾时,留下很多东西,存在一个姓陈的人家里,1945年他请了两个律师查封了所有物品,并加了封条,他儿子留下来,动用了这些东西,并嫁祸于姨母。在海外的盛先生给他儿子写了很多信,他一直没回信,1973年,盛先生将信交给亲属转交给他儿子,让儿子回信,儿子不理。盛先生评价他的儿子:“讲话都是假大空,我们感到十分震惊,不知他在国内如何变成这样?令人伤心……”

三、吴宓之女吴学昭的反复——人间往事难忘却

吴宓,著名学者,诗人、教授、哈佛文学硕士,钱钟书、李斌宁先生的老师,他的一生不仅婚姻不幸,生活不幸,更为让他伤心的是他的三个亲生女儿都成了他的叛逆。

吴学昭是吴宓的三女儿,作者知道吴学昭的名字是她写的《听杨绛讲往事》,后又发现吴宓的日记,日记续集整理注释均是吴女士,对此而生敬意。但在读《吴宓日记》续集第10集时独缺1974年日记,在该书567页有一注释:“此《书目》开列之作者文稿藏书及友生书函诗稿,今仍在周锡光处,不肯归还家属,这也是《吴宓文集》至今不得出版的重要原因。

”看到这个注释,笔者批上“周锡光,恶棍也”五字。后在网上一查始知真相,此批对周锡光有点冤枉,曾有一文《吴宓日记的整理错误和整理者的故事》,道出了其中的原委,为周锡光进行了辩白:

吴学昭,吴宓先生之女,网上查询是1929年出生,实际是1928年7月1日出生,查吴宓日记记载:是日星期在校编稿《学衡》62期出版。中华函催稿,殊愧且急也。

按,心一,吴宓妻子陈心一,学美即吴学昭。网上记载生于上海有误,实为北京,吴宓时任清华大学教授。吴宓7月3日日记明确记载“宓在苏州胡同灯市口等处选购皮鞋……五时,至南月牙胡同寓宅,见心一等。姑母今日在此间照料”等语(见《吴宓日记》IV卷83页—84页)。

此时,吴宓已与妻子分居,学美在其吴宓姑母家照顾,在吴学昭出生一年又二个月的1929年9月11日,吴宓与心一离婚(同上日记285页)在离婚协议上对子女抚养费约定三个子女归心一抚养,抚养费及学费由吴宓按月支付直到大学。学美是吴宓的第三个孩子。

一出生就不在及父母身边的吴学昭对乃父没有感情,并有愤懑之心是可想而知的(这是吴宓个性的始然,也是他的人生悲剧之一)。吴宓离婚后虽然不断的给发妻及子女寄钱,但人地相隔,难免疏远。

再者,吴宓是个好色夫子,生性浪漫,终生追求毛彦文,并且见异思迁,不论学生还是少女,不论华人还是洋人,都要揽入怀中。吴学昭毕业于燕京大学新闻系,解放前改名萧光,加入中国***,从事党的地下工作,她是原高教部长蒋南翔的第二任妻子,曾任《中国儿童》主编、《中国少年报》副秘书长,新华社、人民日报驻外记者……

学昭1948年大学毕业可能是由吴宓介绍到武汉日报实习的(吴宓当时兼《武汉日报》副刊主编),暂短的接触,实习期间一个月父女关系比较融洽。

后来因观念、地位、身份等变化,父女关系渐行渐远,据《吴宓日记的整理错误和整理者的故事》文中介绍,1961年吴学昭因个人问题调出北京城,给安排到中共西南局机关,甚是重用,名声远扬。萧光之名在动乱年代广为人知,***结束后她恢复吴学昭之名,却试图否认“萧光”的存在。

数十年后,吴宓与吴学昭同处一省,可他与吴宓接触的时间是以小时为单位计算的,而每次相见,她都以坚定的中共党性原创,领导也似地批判训斥父亲的反动、顽固。

吴宓也常常把自己领导首垂听的尴尬情景告诉周围的朋友,当时西师人多闻知。后来,吴宓被折磨得腿瘸眼瞎,学校当局与吴学昭三姐妹联系,得到的回答是:解放前我母亲就与他离婚了,我们没有赡养他的义务。最后由吴宓的妹妹接回老家,不几时气绝身亡。吴宓死时,她们当然不在身边,连葬礼也拒赴。

按,周锡光原为西师吴宓的学生,师生之情较深。1973年吴宓担心身后文稿被毁,将一部分文稿、日记托付给周代为永久保存,这些文稿包含吴宓1974年的日记。吴学昭在整理乃父日记时索要这部分文稿,周拒绝交付,为此吴学昭起诉周锡光,后因有吴宓有代为保管的遗嘱,致撤诉。

《吴宓日记的整理错误和整理者的故事》文中对吴学昭使用了一些过激的语言,刺激吴学昭先生,实属不该。特别是在引述吴宓日记时断章取义,夸张比附,指责吴学昭女士大逆不道,不忠不孝,但离史实相去甚远,原文为:“吴学昭一生和吴宓接触时间‘有限’,而最长的是她作为教会所办的燕京大学新闻系学生在《武汉日报》实习那一个来月,却惹得老父‘甚气苦’,不读‘吾书’,光‘每日食’父亲用的补药。

看一九四八年八月十四日吴宓的日记直让人心惊肉跳 ──‘昭谓大变革后,一切不同目前,学问资力均无用,故径欲止读,不回燕京,而径往参加某方政治工作云云。宓强持和静,力劝阻之,然而心伤矣。’”

注释中称上述引文详见《吴宓日记》1948年7月24日、7月28日、8月4日。笔者为慎重起见,核对上述日记与文中叙述多有不合:

a、1948年7月24日日记涉及吴学昭的内容只有一句:“晚,率昭访煦、榴夫妇,遇昌。又独访薇,遇许海澜,昭赴熊宅。”

b、1948年7月28日:“……近昭每日食宓鱼肝油三次,然宁愿昭读吾书也。”无“甚气苦”,“不读吾书”字样。

c、1948年8月4日日记:“……早起以补衣与昭争执,易裤,费时。”

对该文不忠实日记原文,罗织不孝罪名的态度,笔者不放苟同,父与小女儿(学昭当时20来岁)之间因生活琐事或观点不和相互争吵几句,乃人之常情。现在的八零后、九零后的子女岂止是争吵,而是不理父母!细读吴宓在此期间的日记,对女儿学昭关爱有加,经常携女访友、吃饭,不断供给钱物,也没有发现吴学昭对及父的大不教之辞,吃几粒鱼肝油算不了啥事,谈不上“心惊肉跳”。这里要为吴学昭先生打一点抱不平。

同时还要建议周锡光先生将吴宓文稿交给一家出版社,作为补遗出版,让研究吴宓的学者和读者了却一桩心愿。否则,作为私密保存,不仅容易遗失,也与死去的吴宓先生的初衷不合。请三思而行之。

如果范旭仑、李洪岩的叙述不错的话,吴氏三姐妹做的有违人伦道德。父与母离婚对子女造成伤害是必然的,但是吴宓从始至终供养原妻与抚养子女。仅凭是吴学昭是吴宓所出这一点,她们做的实在过格了。现在有些人老拿当时的历史背景做挡箭牌,就是不进行灵魂的反思。我们不仅要问,在那个时代的章诒和女士(头号右派章伯钧之女)、老舍之子、陶铸之女陶斯亮、邓拓、吴晗、夏衍等无数名门之女在及父蒙难的时候咋没有同家庭划清界限呢?

吴学昭已是八十多岁的老人了,笔者无意对她的行为做更为苟责的批评,相信她晚年已做出了心灵的忏悔,虽然没有见诸任何文字。

吴学昭晚年不辞辛苦,整理乃父文稿,出版吴宓日记20多册,并若有《吴宓与陈寅恪》、《听杨绛讲往事》等作品问世,这些作品都是研究中国近现代文化史不可多得的材料。