杨小凯后发劣势 后发优势VS后发劣势——林毅夫与杨小凯理论之争

后发优势VS后发劣势——林毅夫与杨小凯理论之争

中国经济与社会建制演化到目前的格局中,国内生产总值保持了数年的连续增长。对未来中国经济走势的关注,使有学术和社会使命感的经济学家们自然反思我们现有的市场机制和政治体制与未来经济增长的相互关系。

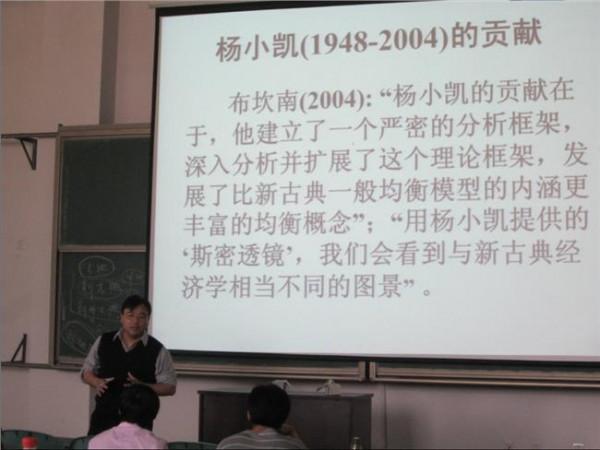

在近两年世界经济的低迷中,中国经济一支独秀。可是,就在中国保持经济高速增长的歌舞升平之中,澳大利亚莫纳斯大学的杨小凯教授却警钟长鸣:“注重中国社会的后发劣势!“在两年前在北京的一次讲演中,基于西方经济学家沃森的“后发者劣势“理论和“对后来者的诅咒“概念,小凯提请人们注重未来中国社会经济发展中的“后发劣势“问题。

这在国内外学界引起了一定反响。小凯的核心意思是,由于落后国家发展比较晚,自然有很多东西可以模拟发达国家。

但是由于模拟的空间很大,这使得落后国家在没有一个良序制度条件下,单凭对发达国家的技术和治理模式的简单模拟,难能取得发达国家在一定制度下才能取得的经济成就。小凯还非凡指出,落后国家模拟技术比较轻易,模拟制度比较困难,因为改革制度总是会触犯一些既得利益。

因此,小凯认为,即使落后国家单凭技术模拟可以在短期内取得非常好的发展,但可能会给长期的发展留下许多隐患,甚至导致长期发展的失败。

小凯还专门列举了中国忽视制度建设所带来的一些经济和社会问题,呼吁中国政府在从事经济改革的同时,尽快开始以宪政民主为目标的制度性建设。细读小凯的见解,可以看出,他并没有简单否定发展中国家可以运用较低的成本摹仿发达国家先进技术的“后发者优势“,而只是指出,人们不能只是单纯满足于技术摹仿而忽略制度建设。否则的话,短期的快速增长会为长期的经济发展和社会稳定埋下祸根。

针对杨小凯的独到见解,林毅夫教授最近撰文,对小凯的中国制度方面的后发劣势说提出了全面商榷。毅夫指出,发展中国家收入水平、技术发展水平、产业结构水平与发达国家有差距,可以利用这个技术差距,通过引进技术的方式,来加速发展中国家的技术变迁,从而使经济发展得更快。

这就构成了所谓的“后发优势“的主要内容。中国是一个发展中国家,因而中国经济增长的后发优势是毋庸置疑的。毅夫进一步指出,以私人所有权为基础、以自由民主为本质的宪政民主体制,既不是经济发展的充分条件,甚至也不是经济发展的必要条件,同时这也不符合中国目前的国情。

针对小凯的“后发劣势“说,毅夫提出了一系列问题:制度先行是否是经济发展的必要条件?制度先行是不是必然能够将一个落后国家、地区变为发达国家和地区?是不是没有制度先行,经济发展就必然会有很大困难,就必然会造成国家机会主义制度化?是不是只有像英国那样,先改革宪政体制,才能避免后来发生的困难?对于上述种种问题,毅夫认为,除英国之外,我们还没有发现世界上哪一个发展中国家,先进行了宪政改革,然后才有经济持续、快速发展。

相反,在现实中,人们往往只是看到先进行宪政改革引起很大社会混乱的例子。

印度尼西亚、孟加拉、巴基斯坦、菲律宾都是如此。毅夫指出,一个国家和地区,假如没有进行小凯所说的彻底宪政改革,也能够赶上发达国家。当然,任何国家在任何时候都会存在着一些经济于社会问题,但能不能把所有中国的问题都归罪于没有进行宪政体制改革。

因此,设想一个国家、地区,先用五十至一百年改革宪政,然后才来发展,实际上这是不可能的。这种思维方式本身就有问题。基于上述考虑,毅夫提出了“制度内生说“。

他认为,宪政体制改革并不仅仅只是立宪问题。宪政改革,必然要涉及到行政权、立法权和司法权之间的相互制衡。问题是,即使宪法上规定有这样的制衡,这并不代表在现实中必然有这样的制衡。毅夫进一步指出,制度是重要的,但一个最优的制度实际上是内生的,且内生制度其实与发展阶段有关系。

具体宪政体制来说,毅夫指出,要形成相互制衡的宪政体制,必须有好几个在政治力量上大约相等的集团。假如没有这样的集团,即使通过了一部宪法,也只不过是让在政治上有垄断权力的人来利用这部宪法固化他们的垄断权。

毅夫举例到,台湾在国民党统治下也曾有所谓的《宪法》。但国民党作为执政党一方面将之束之高阁,另一方面则利用其中的条文为其政治垄断进行辩护。

1978年以来的中国改革基本上没有涉及到宪政体制改革,但这些年中国经济增长却是一个无可置否事实。这本身就说明技术模拟就能使得经济发展得很快,并不一定就必然使国家机会主义制度化。毅夫坚持认为,假如没有经济成功得发展,政治体制改革将十分困难,因为制度于经济发展水平有内生性。

小凯,毅夫,一南,一北,两大各具理论洞察力的经济学家,两个朋友,论剑华山。这自然引起中国学界和社会各界的强烈关注。孰是孰非?谁对谁错?可能的答案是:假如这样问问题,本身可能就错了。

因为,经济现象与经济问题,本无对无错。经济学家看问题,亦自然各有自理。且小凯和毅夫的见解,各有见地,并在在许多方面说来是一致的和互补的。近些年中国经济的高速增长,是事实。中国的市场运行和政治建制演化中的问题成堆成山,这也是事实。

但当下中国社会建制演化过程中的种种问题,是否构成了中国经济进一步增长的非进行宪政改革方难能克服的障碍?这才是毅夫--小凯争论的实质。当前中国经济发展中的种种市场制度和机制问题是否会将制肘未来的经济发展和社会变迁?按照诺思的制度变迁理论的逻辑进路来看问题,答案可能是“是“。

然而,读读哈耶克的自发社会秩序理论,读读韦伯的《经济通史》,答案可能是“不是“。因为,按照后一种理论进路,人们会相信,在市场机制已在中国的社会体系内部初步生成的今天,市场秩序的内在力量,会自发涵衍出自己的“自愈“机制。

这也就是毅夫的制度内生论。毋庸讳言,中国的市场运行有病。尤其是当下中国的金融和证券市场,更是在有一个病的社会建制中诞生,在有病的社会机制中成长,并将继续会在有病的社会进程中演化。

但是,中国有“病“的市场,也许并不再需要什么“药“,故我们不要期盼有象斯蒂格利茨和诺思那样诺奖得主级的理论高手能给中国病中的市场开出什么“良方“。

话说回来,在历史上,在当今,世界上曾有过没“病“的市场?凯恩斯的“方“,弗里德曼的“方“,亦包括哈耶克的“方“,又治好了多少市场的“病“?市场,会在其自发生成中、在其自身的“病“中涵衍出自身自愈的内在机制,在一定的时候,也自然会要求并耦生出与自己运行相匹配、相谐和的法律和政治建制。

人类社会的经济、政治、法律和其它种种社会建制,可以是建构的,但却急不出来的,也是设计不好的。

急了,就想设计,就要开“药方“,就会忘了老哈耶克的谆谆教诲,可能就会给“病“中的中国经济误开了“补药“。话说回来,就连作为市场经济范型美国经济,当下不也是在“病“中?它又何时不在“病“中?近些年来,笔者一再指出,政治的民主机制与刚性的专有财产结构一样均为完备市场机制的必要甚至充分条件,并由此来判定目前中国还不具备一个运作良序的完备市场。

从这一视角,我赞同小凯中国经济发展存在着制度方面“后发劣势“的见解。

然而,问题在于,在中国传统文化和多年行政控制经济实践的历史背景中,中国社会的法治化和民主化进程,将是一个渐进的过程。尽管有着儒家文化传统背景的南韩、台湾以及日本、新加坡和香港的当代社会演变过程证实了儒家文化与代议制的民主政体能相兼容,因而法治国条件下的民主机制在未来中国社会体系中的可能性已不再成为了任何问题,但恐怕很少有人会怀疑中国未来的宪政改革和我们已走过的经济改革路径一样将会是一个渐进的演化过程。

另外需要看到的是,即使小凯心目中的那种作为市场经济完美范型的英美社会中的民主制度,也不是像法国大革命那样经由剧烈的社会革命和理性设计而建构出来的,而是自身就经历了一个漫长的历史演变过程。

一个显见的世界历史事实是,尽管英国到目前为止还没有一部成型的宪法,但英国却有一个功能良好的民主社会机制,一个有普通法机制内在于其中的较切适的市场体系。这本身就说明了宪政改革与市场的生成和扩展一样,也可以是一个渐进的演进过程。

而内在于英美市场经济体系中普通法制度,无疑更是英美社会自身演变过程的一个自然结果。反过来看,出于笛卡儿、卢梭和其他启蒙思想家建构理性主义的思径取向,从拿破仑六法到1958年戴高乐第五共和国的新宪法,法国已经十七次修宪,但这却丝毫不意味着法国就有一个比英国更加完备、更美好的民主政体,也更不意味着法国就一个比英美更完美的市场机制和法律体系。

从英国和法国在近代历史上社会变迁史实的比较中,我们甚至可得出一个这样的结论:英法在近代历史上经济发展中的差距,原因之一可能是因为法国太注重建构性的宪政革命了。

近代历史上大英帝国能雄霸世界,也并不是因起英国人进行过任何革命式地宪政体制设计和建构,而是源自他们更注重自发性地市场机制的成长以及内在于其中的普通法制度的生成。

而英国功能良好的民主宪政体制,则是内在于这个社会互动过程中的渐进历史结果。另外,即使我们撇开西方世界近现代的历史经验不论,一个理性的直观是,中国经济高速增长的事实本身就意味着现有的社会建制安排还构不成经济增长的羁绊和桎梏,因而小凯所识出的“后发劣势“,假如有的话,还只能是潜在的或微弱的,即它还构不成当下经济增长时期的一个亟需要解决的社会问题。

与之相联的另一个理性直观是,在潜在问题还构不成经济停滞的主要因素或还酿不成某种社会危机时,市场的型构和扩展本身自然也就提不出民主宪政建设的历史要求。在此情况下,超前地主张人为发动宪政改革,也只能是一个学人的美好愿望。

这一类的宪政改革,即使人为地超前发动了,也只能会是“揠苗助长“,结果有可能又会重新落入理性设计和构建社会体制安排的法国建构主义的误区中去。

一次“计划经济“的“理性“社会体制设计,还不够么?由此看来,由过去行政控制经济转型而来的当今中国市场经济,尽管有着小凯所识辨出来的制度层面的潜在后发劣势,但这种后发劣势究竟能在多大程度上滞碍中国作为一个发展中国家的技术上的后发优势,目前还难能令人做出较清楚的评估。

在技术层面上的后发优势凭临着的制度层面的潜在后发劣势的当今中国社会格局中,我们宁可向内诉诸于市场本身的内在力量,而不可再向外诉诸于政府里政治企业家和经济学家的理性设计和建构。于是,这似乎又转回到了哈耶克的自发秩序的生成与扩展的理论进路与诺思的制度设计和建构的思路之异见上来了。

概言之,小凯是对的,--因为当下中国市场运行有其经济、政治、法律和社会建制方面的沉疴;同样,毅夫也是对的,--因为中国确实存在着经济增长的巨大技术潜势,且与之相谐和的制度应该也必定是内生的。

然而,“后发劣势“和“后发优势“,这一对“怨家对头“,在中国的当今现实中却是我中有你,你中有我,并且会继续在中国未来经济与社会体制演化的过程中“磕磕碰碰“、“打打闹闹“。在当今中国,后发优势存在于后发劣势之中,这将是躲避不了的现实;后发优势又促逼和克服着实在的或潜在的后发劣势,这也是既存的社会格局。

在未来中国经济和社会体制的演化过程中,后发优势会经由市场本身的内在力量和机制“自发地“克服社会建制方面的后发劣势,这应该是我们的直观,也应该成为我们的信念。否则的话,市场就不是市场了。更何况,这年头,中国市场经济已落在了二十一世纪的WTO建制安排和内在规则之中了。