蒯大富访谈录《岁月流沙》揭秘文革往事(7)

另一方面毛泽东同情弱者,同情弱势群体,同情草根阶层。所以现在的弱势群体呢,工人呢,农民呢,还怀念毛泽东。那时是强调工人掌权,工农掌权,当然实际上那是不完全真实的,但那个时候工人农民说话还是有机会的,不像现在这样。我非常欣赏毛泽东、崇拜毛泽东,当时坚定地跟着毛泽东,就因为一个看毛泽东反修反腐败,另一个看毛泽东比较能维护弱势群体。

毛泽东当年想在他的领导下,建立一个长期的让政府不腐败的办法,创造这么一种制度。但是,毛泽东理论上陷入了自己的悖论,他想创造这种全民的清正廉明的社会制度,而这种社会却维系在他的领导之下,一旦没有他的领导,这个制度也就不存在了。再有,他这个制度下面是极端的大民主,上层却是极端的集权专制,这两个极端存在于一个共同体当中。在文化革命中,我们有时候也感到迷惘,或者说觉得毛泽东的做法有道理吗?因为毛泽东的理论再往前走,他本人也做不到了。他的理论是一种很不彻底的理论。比如说“造反有理”,如果是以真理为标准,那谁的“反”都应该可以造的啊。但我们那时反康生,后来也反陈伯达,他都不答应,更别说反林彪、反他本人了。这又是个悖论,就是对有的人可以造反,对有的人不能造反。他这个划分是以他自己为标准,而不是以客观真理为标准。结果呢,真理是对别人的,而不是对自己的。当时我也很难理解这一点。

文革当中群众蜂拥而起,这个发动的深度广度是前所未有的,而且是自下而上的。毛泽东这点上又有一大失误。你把群众从基层发动起来攻击政府,攻击党的各级干部,如果不在一个很严密的法制范围来控制的话,那肯定就会出现暴民政治。这实际上就和武斗一样,他搞文化大革命失败的问题也就在这上面。

再者,毛泽东得罪的人实在太多了。就是在文化革命当时,我们也感到很恐惧。心里也在想,主席怎么打倒这么多干部呀?几乎百分之九十,各省、各县都没什么好人了,简直太厉害了。如果这些人团结起来,向你反扑,你肯定挡不住。我们也觉得这是个很大的问题,感到迷茫,但不管怎样,我们还是顺着他的这个路子走的。几乎毛泽东指到哪,我们就打到哪;我们打到哪儿,哪儿就垮了。为此我们曾经也特得意。

文革当年,我觉得全国这个力量对比,基本上我们这边的人,属于我这个观点和立场的,也就是比较符合文革主流思想的造反派,占三成,所以我们是光荣孤立;保守派能占到四、五成,保守派和我们差不多是五比三的实力对比;另外两成是出身不好的或逍遥派,就基本不参加运动了。当时我们也真感到心虚,有可能会失败。就是觉得我们能真正依靠的人太少了。尽管如此,我当时认为,即使毛主席领导的第一次文化大革命失败了,我们也会跟着毛主席一起上山打游击。当时也有心理准备,觉得文革可能失败。当时在我们很猖狂的时候,心里也觉得没底。毛泽东当时依靠和信任的那一部分人,也都因为各种原因而被打倒了。像我们这样的,应该说是他比较信任的,最后在其他势力的压迫下,他也不得不抛弃我们。我从1968年开始就这么理解,我们下台虽然是牺牲品,但是在右派压迫下,毛泽东没有办法。包括王力、戚本禹都是一样,毛泽东其实很欣赏他们,但是为了平息右派的愤怒,就把他们拿下了。回头看自己这一生,是一种什么心境?在无法摆脱的那个特定历史环境的前提下,我不为自己曾积极参与了文革这个“试验过程”而后悔,但是也深有忏悔,特别对于由于个人错误导致的损失而内疚不已。

今天的忏悔

对于文革中的暴力和人道主义,要在当时的那个大背景下去看。

文革中打人,最早起来打人的是高干子弟,包括八·一八后的“破四旧”、“红色恐怖”,这树立了一个很坏的榜样。后来在大学生揪斗干部的时候,也动手打人,好像是从第一次在工人体育馆斗彭真那次开始的。那时是所谓革命利益至上,根本不讲什么人道主义,尤其后来毛泽东发表的文化革命思想,认为这场政治大革命是国民党和共产党斗争的继续。那么我们这些人的理解就是一场战争的继续,打人、武斗、暴力这个都是很自然的事。在没有法制约束下的大民主,它肯定要变成暴民政治,或者叫什么群众专政。群众没有法律约束,就叫无法无天啊,谁想怎么干就怎么干。

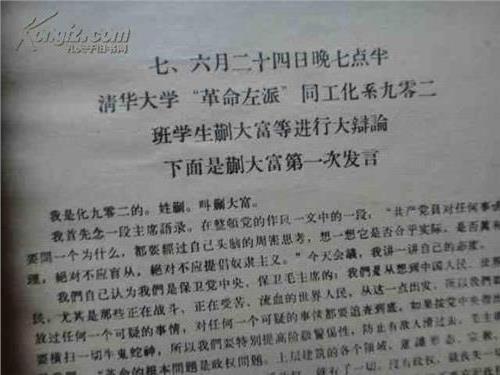

毛泽东说的无产阶级专政是群众专政,那时的群众专政绝对是暴民专政,完全不讲理的。就是什么程序都没有了,抓过来就算。比如说当时清华井冈山下面有保卫组和专案组,抓人一般都是我下命令抓的。打人的事我也管过,给专案组强调过,不准打人。但是下面也偷着打,后来我们有过三次检查,都被掩盖过去了。这样的事情不少,直到后来发生闷死罗征启弟弟的恶性事件。

罗征启老师是原党委宣传部副部长,文革中属四一四那一派,据说有不少反江青、反林彪、反文革的言论,我们这一派曾把他抓起来,整得很厉害。结果他逃跑了,我们怎么也抓不住他。他有个弟弟,是北京仪器厂的普通工人,我们在一次抄家行动中把他弟弟抓住了,想通过他弟弟找到他的下落。抓人的时候,他弟弟喊叫,抓他的人就用棉丝塞他的嘴,结果塞得太深了,使他弟弟窒息而死。与此事件相关的三个同学去自首了,当场就给关起来了。我知道后也支持他们去自首。后来他们都受到不同程度的惩罚。清华大学在文化革命中凡是有人命的人,包括武斗,不管是打死工人,打死学生,或者打死干部的几乎都判刑了,基本上都是15年。

罗老师是一个思想非常深刻、胸怀坦荡、非常正直的人。文革后,他曾支持一位伤害过他和他弟弟的同学上研究生,这在清华大学内外引起很大反响。后来,胡耀邦总书记看中了罗征启,准备提拔他当团中央书记。但是,罗老师这时却提了一个常人看来很不合时宜的意见,当时一位中央领导人的孩子在清华读研究生,想出国留学,要挤占别人的名额。罗老师针对此事提意见,说老一辈革命家的子女容易搞特殊化,还是应当先放到基层锻炼锻炼。他还以为这位老一辈无产阶级革命家会支持他的意见,结果反而是他自己没能被提拔上去。另一件事是六四的时候,他当时是深圳大学的校长。他公开站出来支持学生,并带头签字,以深圳大学党员的名义给中央发了一封公开信,支持学生运动,反对邓小平垂帘听政。此信被港、台、日本等媒体转载,影响很大。事后整肃的时候,他被开除党籍,开除公职,甚至荒唐到被开除了深圳户口。他对我说:蒯大富,你当时整我的时候,大喇叭一广播就召来几千人参加。而深圳大学决定开除我党籍的时候,要有个支部大会的程序通过,但这个支部大会就是召集不起来,大家都找借口不参加。后来党委开除他党籍只能是违章操作。我看过他写给中组部的信,那么一个坚定的共产党员,因为得罪了中国最有势力的两个人,那么忠于党也没用啊。他党籍被开除了,也没有了收入,他就自己开了一个公司。不过他坚决不离开深圳,深圳的户口后来总算给恢复了。

现在每年逢年过节,我都要去看望罗老师,真诚地向他表示赔罪和道歉。罗老师等于说是原谅我了,他说你们当时是小孩嘛。我们有些活动也请他参加,他也给面子。我感到罗老师是个了不起的人,是个境界高尚的人,为人楷模。我们把他弟弟整死了,还把他差点整死,他却还能宽恕我们这些认罪的人,并且帮助我们这些人。

我对武斗这个事,对清华武斗中死去的那些人,我再三地忏悔。我们当时很少找那些和自己意见不同的人,进行比较深入的谈话,去了解他们的想法,以建立共识。当年由于不了解对方,最后就想象他们如何如何,实际上不是这么回事。事后虽有些沟通,但很晚了,后果已经造成了。由于我的错误导致的损失太大了,最严重的是武斗。清华搞武斗,那肯定是我的罪过。当时我完全可以控制局势,要是我坚持不打,实际上清华武斗打不起来。因为当时在团派里,我的话是起决定作用的。因为我变了,就煽动打起来了。后来虽然知道这步走错了,又不愿意认错,就坚持着。再到后来,想停止也停止不下来了。

因为我的错,有太多的问题,太多的内疚。武斗造成的后果非常严重,和我自己相关的人就死掉十几人吧。我的一个同学,和我不是一个系,他跟我私人关系非常好,叫谢晋澄。他就是武斗期间被汽车轧死的。文化革命初期,工作组把我打成反革命,他当时坚决支持我,在我大字报上写批语:你是好样的!坚决支持!人在困难的时候,有人支持是很难忘的。但是分成两派以后,他参加了四一四。武斗中双方抢粮食,我们这边的汽车过来,四一四的人要阻拦,汽车往前冲,乱哄哄的,一下被撞上就当场轧死了,纯粹就死于非命。那是非常好的同学,我非常难过。

文化革命期间,我也整过很多人,包括中央高层和清华的干部,或者对立面的群众都有。但我可以说,我没有因任何私利去做这些事,都是当时特定的历史环境下造成的,认为他们是毛主席的敌人,是公敌。学校有个饶慰慈老师,她当时教我们党史,她讲毛泽东四渡赤水的故事,讲得非常好。文化革命中,她支持四一四,关键是他们私下议论的时候,议论到江青、林彪,说了些当时被认为很反动的话。她最后被我们团派的专案组抓住了,打得很重,受伤比较厉害,被打残了。前几年,我通过饶老师的朋友向她表示对不起,我想看望她,就是表示认罪的意思。她不想见我,我也理解她不愿再回忆起这段历史的痛苦。

回过头来看,文革是一种历史的“试错”,它完全脱离了实际。也许出发点是好的,但是是错误的理论,错误的道路,也造成了许多无法挽回的损失。我现在还是特别关心中国政治改革的模式,我非常想知道中央领导人关心不关心这个。中国人民是很聪明的,你只要让专家、让明白人研究的话,肯定能找出条路来。不要再像文化大革命那样,而既要保证社会平稳的发展,人民过上好日子,又能监督共产党不腐败,或者是不那么腐败。否则文化大革命的学费就真的白交了。

[1]清华大学学生,贺龙元帅之子。文革初期的临时权力组织称“文化革命委员会”,后期的权力机构称“革命委员会”。

[2]编者注:韩爱晶对此提出更正意见,他记得应当是开了三天会,应为9月18日起,20日结束。又见卜伟华:《砸烂旧世界》,香港中文大学出版社,2008年。此处蒯大富记忆有误。

[3]这个大会是以北航红旗等组织为首筹备的。

[4]文革中七机部的一派群众组织。

[5]见前注。

[6]据《王力反思录》的记载,与此有很大出入。编者于2010年12月29日再次求证于蒯大富。蒯大富答复:“1991年夏,我在北京蓟门桥王力家。王力对我说,66年底张春桥见你,让你反刘少奇实际是主席的意思,我们文革小组都知道。他夫人在家,我记得很清楚。可能王力记混了。”对此,留待史家考证。

[7]即邓颖超。

[8]据聂元梓回忆:蒯大富在清华搞“百日大武斗”时,我怕他误以为是我在北大大搞武斗而影响他,因此,我和红代会的陈良把蒯大富找到北大来,就在北大的一院二楼。我说,北大的武斗不是我搞起来的,也劝他不要搞武斗。结果没起什么作用,蒯大富说:“现在是骑在老虎背上下不来了,非打不可。”《聂元梓回忆录》,第281页。另据编者对聂元梓的访谈录音记录。

[9]1967年8月4日,王洪文指挥上海工总司的十万工人围攻上海柴油机厂革命造反总司令部,武斗历时一天,死亡18人,983人受伤,之后“上柴联司”663人被关押。

[10]根据编者的了解,对蒯大富的这一说法存疑,并为此咨询了中央文献研究室周恩来组的有关专家。他们

表示,根据他们目前看到的档案资料,不支持蒯大富的这一认识。对此另请参阅中共党史第二卷的相关

内容。编者征询蒯大富的意见是否删除,他仍保留他的这一认识。对此,留待史家考证。

[11]编者注:韩爱晶纠正,蒯大富的律师不是傅志人。