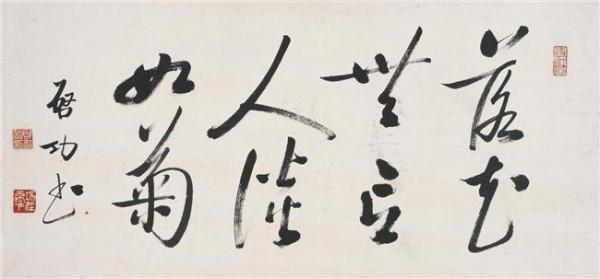

王镛谈书法 《谈书法》——辛尘 王镛对话录

王镛的书法艺术 辛尘:1998年冬天因拍摄《当代书家五十人创作实录》,我曾登门请王镛先生演示书法创作,大小两件作品各写了两遍;展示装裱过的作品,仔细拍摄作为背景资料;并请其阐释书法创作。那次王镛先生耐心配合,不仅像其他书家一样,给我们的工作以鼎力支持,更使我获得了一个极好的机会,对其书法艺术作近距离的观摩与研究。

在此之前,我对王镛先生的书法(尤其是其行书)已经揣摩很久了,所以,看其现场演示,感受尤深。

我以为,王镛先生书法之所以能够独树一帜,套用米芾的话来说,在于他敢于、并且善于"画字"。换言之,王镛先生是以画家的眼光来审视书法,以绘画的手段来塑造书风的。不知王镛先生自己是如何看的。 王镛:关于"画字",我在主观上处于有意无意之间吧。

今天辛尘先生如此一问,逼得我不得不"检索"一下自己的思路。 首先是"书画同源"之说由来已久,但对四字的诠释却不尽一致。我的看法是,字源于"象形画"之说,于现实已没有任何意义。

书与画的同源关系,首先不仅在于工具材料相同,用笔等技法的原则趋同,重要的是二者的审美标准、审美趣味相同。更重要的是,书与画要具备审美价值,必须抽取其中一个点画或一根线条,考察其有无艺术表现力,有无审美意义上的个性。

只有具备这个条件,书与画才有其艺术性,才称得上是中国的、书画同源的艺术作品。 现在讨论的是画对书的影响。我的感觉是在元代以前,主要是书法对画的影响更大一些。书法在艺术史上有一个很独特的现象,即它的每种体势、每一个代表风格,一经出现,很快就走向完美,走向成熟,形成一座又一座令后人无法企及的高峰。

而中国绘画,在此前却经历了一个渐趋成熟、渐趋丰富的过程。这个过程确实从"早熟"的书法中汲取了不少养份。

至元代,这个过程已基本完成了。这之后书对于画的较大影响,是"吴昌硕时代",吴将碑的"金石气"审美意象运用于画,使大写意花卉又辟新境。 简言之,人们一直讨论的是书如何影响画。一是前面提到的书法早熟;二是在中国封建社会,书比画的"正直地位"高得多。

这些都决定了人们思路的指向。 然而,今天书与画的基本现实是:绝大多数书法家面对前人创立的一座座高峰,只愿折服其下,爬上其中一个坡角便沾沾自喜,绝想不到、也不敢想自己去创立一个新的、哪怕不高的峰。

而中国画因为有其他的画种可以横向参照,中国画家则采取了较为开放的姿态,使中国画在探索中取得了多元的发展。其实在元以前,中国画的笔墨技法的多样性与丰富性,已经远远超出书法的局限了。

比如山水画中"皴"与"擦"的笔法,书法中没有。书法中的"飞白"与此不同,传统意义上的飞白,仍要求有完整的点画形态"皴"则将这种完整破坏了一半。至于"擦",就基本上看不见笔触的形廓了。

我有意将皴擦的笔法去扩展飞白的表现,有时在一幅作品中大量运用,其效果是,除了增强线条的飘忽感、灵动感,加大虚实对比之外,还使观者在单调的黑(字)白(纸)之间,感受到不同深度的灰色调,丰富了墨色欣赏的层次,强化虚实对比。

看过李可染先生画牛,很受启发。我写字时从笔尖用到笔腹、再到笔根,想全面施展毛笔的不同部位、不同角度的功能,充分发挥圆锥状毛笔的表现力。再有,画在构成形式上,在画面的整体处理意识上,也远远高于书法。

版面所限,不细说了。原则是,我绝不因此去碰书与画之间的那条界限。 辛尘:以往的一些名画家作字,有注重于笔画的形状以及单字的构架的,有注重于墨色及行笔节奏的,虽各有特色,终不免矫情。

王镛先生的书法强调"书写感",所以自然流动。但对于传统书法最为尊贵的、讲究心意体会的运笔过程中一招一式的微妙变化及其自然转换,王镛先生并不刻意追求,他似乎更注重视觉上的各种"关系"的处理。

疏密、聚散、轻重、开合、大小、虚实等等,在王镛先生的书法中得到了充分的表现,使其书法作品更具"画意"。能否请王镛先生具体谈谈在书法创作中的这种价值取向。 王镛:看了这个问题,我更佩服辛尘先生。许多年来,不少文章评论过我,但只有辛尘先生一语道破了我的"心机"。

面对一门艺术,如果你想做点什么,首先必须在崇敬之余,看到它的局限性。书法发展至今,其作品的整体性一直未引起足够的关注。古今不少作者的创作理念,是抄书录句式的(如果是楷书或规范的篆隶书还行,但其整体美的价值也大打折扣),这类作品一幅可以裁成许多幅,甚至看一个字,看一行两行,就够了。

对于行草书来说,这是致命的缺陷,一件完美的作品是不可割裂肢解的。完美,就意味着其组成个体之间有内在的、如生命般的血肉联系。好画就不容分割。可以说:整体感是一件艺术作品的最高品质。