范曾沈从文 范曾与沈从文的一段纠葛

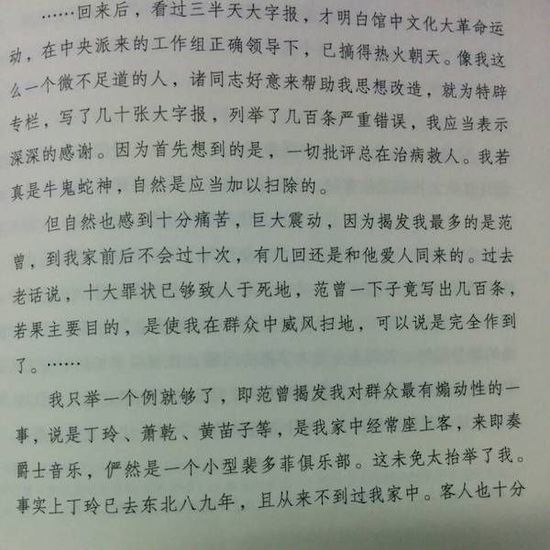

“文革”期间,对沈从文执弟子之礼的范曾贴过沈从文一张大字报,沈从文当时自然是气愤的,但并未公开发作。90年代,沈从文的别集《顾问官》里收了一张沈从文当年欲还击范曾但终未贴出的大字报稿,陈徒手的《午门城下的沈从文》里也重提此事,沈、范矛盾又被拎了出来,成为一时话题。

这张大字报稿是在沈从文身后发表的,原稿并未公开,所以直到现在还有人质疑它的真假。真假姑且不论,就算它真是沈从文所写,也是写在1966年,那么,当时为什么不公开呢?几十年后公开又是什么意思呢?

范曾贴沈从文的大字报,是因为当时的情势;沈从文写范曾的大字报而并未张贴,也是因为当时的情势。智者顺势而谋,愚者逆理而动,没有谁愿意做愚者而不愿做智者,所以,范曾之张贴大字报和沈从文之未张贴大字报,其实是出于同样的原因、同样的道理、同样的智慧——人总是免不了人性的弱点的。

既然如此,又何必更多地怪责于范曾呢?那岂不是“此亦一是非、彼亦一是非”吗?如果沈从文当时能够不为情势所屈,为什么不把写好的大字报张贴出去呢?那样的话,这张大字报不就不必等到事过境迁的几十年之后才以这样的方式面世了吗?它本来就是为当时所写,几十年之后才“张贴”出来,实在也失了它本来的意义。

如果说沈从文当时的不张贴是一种明哲,那么,这张大字报后来之被“张贴”,可能也是同样的明哲了。原因很明白,当时因“小吉”之故,有些自尊是无暇顾及的,而一旦“今日得宽余”,当然就“胜似闲庭信步”,当然就有余裕来清理旧账了。

当然,这张大字报稿不是沈从文本人提供的,提供者另有其人,后来这场风波也说不着沈从文什么。但是,这个提供者也不会不明白当时的时代背景吧?举个简单的例子,沈夫人彼时跟沈先生就不是那么同心同德的吧?沈先生为此还曾深深地被困扰过的。

连夫妻尚且如此了,还能要求师生如何呢?希望这张大字报稿不是沈夫人提供的。陈徒手在《老舍:花开花落有几回》当中写到,吴组缃是老舍的生前好友,了解老舍许多不为外人所知的东西,有人劝他写出来,他说,“不写实话没意思,还不如不写。

但如果写了实话,两方面不满意,一是有关领导,二是夫人。”(见《人有病,天知否?》,人民文学出版社2000年12月版,第109页)大概人们读到这里,心里都会异样地跳一下吧?当然,因为夫人还是夫人,而学生已经不是学生了,所以,学生的事可以再提,而夫人就免提了,也在情理之中。

“文革”当中贴老师大字报之类的事可以提,也应该提,但是,如果作为一种揭发甚至揭批,为出气、为报一箭之仇、为证明某个人人格卑污而提,那就不可取了。说得严重点,那就是“文革”思维的延续。范曾的确写过沈从文的大字报,这是一个不容抹煞的事实,范曾本人也没有隐瞒此事,早在1984年,他就在《范曾自述》一书中忏悔过,并不像有的人,绝口不提,甚至矢口否认。

所以,这样的小辫子揪下去还有什么意思呢?人为地把某个人钉在历史的耻辱柱上有必要吗?

丁玲表示对《记丁玲》一文的不满时,沈从文这样说丁玲:“她廿年来受的委屈,来自何方,难道自己不明明白白?嚷也不敢嚷一声,自有难言苦衷。却找我来出气,可见聪明过人处。”(《沈从文致徐迟》,见《长江文艺》1989年第1期)同样,在使沈从文受委屈的人当中,范曾可能也不是最甚的一个吧?当然,范曾能够被提,也是他的殊荣,因为他是名人,有提一提的价值,否则,可能想要得到这样的殊荣都办不到呢!

范曾提到,沈从文也在“反右斗争中曾对艾青先生批判且用词甚烈”。并且特意说:“我举这个例子绝没有为我曾写过一张沈从文先生的大字报辩解之意,我只是感到中国知识分子曾经普遍受到‘左’的路线的冲击,其间发生的一切,原因非止一端,然而大家同样概莫能外地在层出不穷的运动中颠簸,必须要你表态、排队、坚定立场、表示忠诚等,这其中包括我,也包括沈从文先生。

”(范曾:《我与沈从文的恩恩怨怨》,见《大河报新闻周刊》1999年10月10日)这段话说得比较中肯。

“文革”当中,有几个人是高标独具不染尘埃的呢?“文革”过后,多的却只是那些努力被强化的“文革”受害者角色。陈凯歌说过:无论什么样的社会或政治灾难过后,总是有太多原来跪着的人站起来说:我控诉!

太少的人跪下来说:我忏悔。当灾难重来时,总是有太多的人跪下去说:我忏悔。而太少的人站起来说:我控诉!——“文革”以后正是如此。(见陈凯歌:《少年凯歌》,人民文学出版社2001年6月版,第55页)

不要说跪着忏悔,能够站着公正平和地看待别人和看待自己,都是难能可贵的了。忏悔的必要在于如果没有各自的忏悔,就只剩下相互攻击的份了。因为缺乏公正平和的心态。

灾难过后的心理重建,的确是一个值得思考的问题。按照惯例,狂风过后,总会有一些孩子一遍一遍忧伤地说着:妈妈,我的草帽丢了。中国“文革”后的伤痕文学即属此列。像《草帽歌》那样感伤一下,或者撒撒娇,都是可以的,但最终,还是要有所反思。反思不是秋后算账,反思也不是“坐在高高的谷堆旁边,听妈妈讲那过去的事情”。

范世民先生在《我知道的范曾和沈从文》一文中写到,诗人寒碧打算就沈、范问题写篇文章,但是,“不是针对某人某事,而是借题发挥,反省‘文革’所造成的那一代中国文人精神上的恶化,作为文人——如今叫‘知识阶层’中人,有着怎样的灵魂状态。

他断言对‘文革’的反省、包括对沈从文先生的纪念,如果不从人的精神状况、总的环境条件着眼,那么这种反省和纪念本身的正确性就值得怀疑。首先要理清‘真实的情况’和‘所知的情况’的界线,其次是不抹煞旧账——并非为了‘秋后算账’,而是为了真正的忏悔,把它作为思想的资源和动力,对未来的行为负起责任。

”(见《中华读书报》1999年6月16日)此言极是。“理清‘真实的情况’和‘所知的情况’的界线”,这一点特别重要,因为,随着文革的渐远,以“所知的情况”代替“真实的情况”的发生也越来越有可能了。

因为曾经是江青的红人,汪曾祺“文革”后日子不大好过,《沙家浜》的导演萧甲却说:“‘文革’时群众斗我,一上纲就不得了,谁都上来打你,内耗厉害。汪曾祺自身难保,上面让他对党忠诚。他也贴了我的大字报,说了我们之间的背后话,揭了一些隐私。当时谁都这样。”(陈徒手:《汪曾祺的“文革”十年》,见《人有病,天知否?》,人民文学出版社2000年12月版,第341页)这样的宽容与豁达,来自于对历史的客观态度。

历史的真实,往往见于细节。偏离“语境”,做出对历史一无所知的样子,人为地在自己与历史的真实细节之间制造“陌生化”和“间离”的修辞效果,对于正确地认识人和反思历史都是非常不利的。(李美皆 )