大国医丁甘仁 名医丁甘仁墓被列入丹阳文保单位

扬子晚报网12月22日讯(通讯员 殷显春 丁丽琴 记者 张凌发)凤山位于丹阳市丹北镇高桥村北约350米处,又名土庚山,当地群众称其为高盘山。凤山山脉自常州孟河蜿蜒至丹阳丹北镇,形似展翼的凤凰,山虽不大,却也一片葱绿,景色宜人。晚清"孟河派"名医丁甘仁的墓就位于凤山北坡的半山腰处,近日该墓被列为丹阳市第六批文物保护单位,从而引起了人们对这一近现代名人墓的关注。

"孟河医派"发源于常州市武进区孟河镇,晚清时期,"孟河医派"崛起,驰名全国中医界,并形成了以费、马、巢、丁为代表的四大家族,其中的丁派,指的就是清末民初的名中医丁甘仁。

很少有人知道,丁甘仁与丹阳有着密切关系,其祖籍丹阳,逝后也葬于丹阳。沿凤山石阶而上,可看到丁甘仁墓前有1块高大的墓碑,碑后是水泥坟包。墓碑由冠、身、座三部分组成,碑首上刻有"孟河丁公甘仁墓表",碑文标题为"清授中宪大夫衔花翎四品候选道丁甘仁墓表",正文有近900字,背面刻有"中华民国十七年岁次戊辰三月二十四日申时立"。

据资料记载,墓区原先还有石砌护墙和一座牌坊,坊额上阴刻孙中山先生题写的"博施济众"四个大字,后被毁。

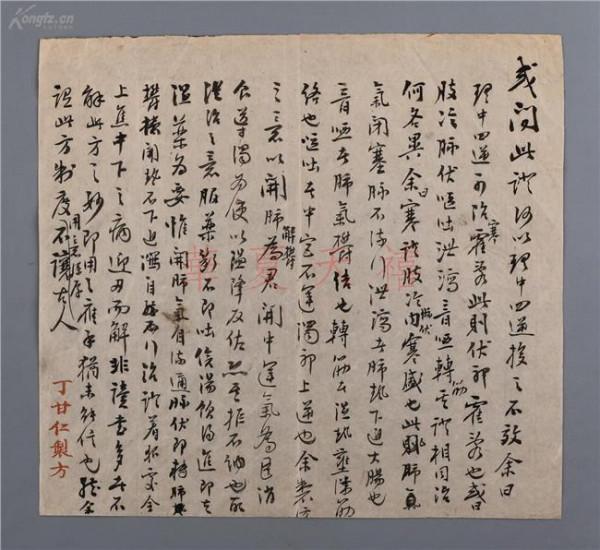

丁甘仁(1866—1926年)字泽周,常州孟河人,我国近代中医史上著名的孟河医派四大家之一,著名的近代中医临床家,中医教育家。 由于医名显赫,丁甘仁在清末受封为"中宪大夫花翎四品衔候选道",1917年创办上海中医学校,两年后又创办女子中医专门学校,造就大批中医人才,程门雪、黄文东、张伯臾、秦伯未、章次公等中医名家均为其学生。

为了抵制当时否定中医的逆流,弘扬中医,丁甘仁于1920年发起成立"国医学会",首次把中医师组织起来,后又发行《国医杂志》,成立"江苏省中医联合会",为首任会长,从而加强了全国中医界的联系,对近代中医学的研究发展作出重大贡献。

丁甘仁家族跟丹阳有密切关系,据《丁氏宗谱》记载,其祖先原籍丹阳县堡港圩,清道光元年(1821年)迁居至武进孟河。

丁甘仁一生乐善好施,对病者不论贫富,一视同仁,尤其是劳苦大众前来求诊,常免收诊金,甚至赠送药物。他热心于公共福利事业,有时将自己所得诊金尽助学校、医院及慈善机关,如免费就医给药,以及施粥饭,施棉衣,办义学,兴养老院、育婴堂等。

在乡里间,他乐于为群众谋福利,如举办武(进)丹(阳)荫沙义渡局、孟河接婴堂、孟河敬老院、通江市文社等。由于他热心为群众服务,与他同龄的孙中山先生赠以"博施济众"金字匾额,悬于上海旧白克路人和里诊所大厅,国民政府主席林森也为之题词:"华夏医学有传人,诊方精术功千秋"。

据史料记载, 因诊务太过繁重,丁甘仁积劳成疾,于1866年8月6日(农历六月二十八日),病逝于白克路登贤里寓所,享年60岁。当年11月举行公祭和追悼会,沪申社会名流、医界同道、医校学生、门人弟子以及华侨和六个国家公使的代表等近千人为送行。

为了遵守其归葬家乡的遗嘱,上海各界派22个团体,10个乐队,携带230幅挽幢,编组形成运灵柩船队,浩浩荡荡地来到孟河,先停丧于娘娘庙内,开斋三日,远近绅民纷至吊唁,开设的"走马斋"丧饭昼夜不绝。

1928年,丁甘仁墓茔在丹阳境内高桥凤山北麓新阡墓地建成后,登山凭吊者络绎不绝。相传有人甚至抓回一包墓地泥土,以作治病"灵药",可见丁甘仁在民间影响之大。