死了的张春桥的一句不死的话

按:101兄在坛子里和我探讨的是一些很宏大的话题,不可草率回答,但一时又没有精力整理思绪,所以,翻出两年前的一篇旧帖,算是对其中一个问题,作部分的探讨。毛发动文革有着极其复杂的背景和个人动机,其中,对正在生成中的官僚主义的痛恨和警惕不容忽视,这也和毛的社会理想紧密相关。揭开文革之谜,有许多把钥匙,这应该算是其中的一把吧。

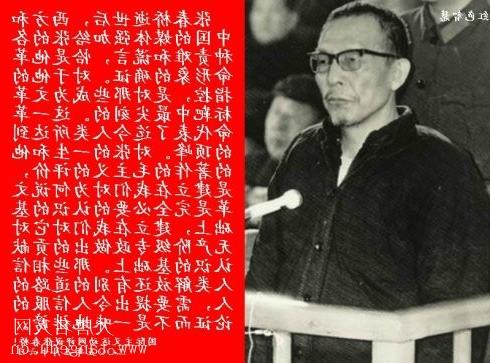

今天上网时看到一则来自新华网的新闻:林彪、江青反革命集团案主犯张春桥因患癌症,于2005年4月21日病亡,终年88岁。自上个世纪七十年代末那次疾风暴雨式的粉碎“四人帮”的行动和八十年代初的大审判之后,张春桥这个曾经能够掀起中国政局千层浪、洋洋洒洒书写《人民日报》社论的风云人物逐渐淡出了人们的视野。

今天,关于他病亡的消息在信息繁杂的时代也未必能够引起多少人的注意。然而,这条短短的消息却还是能够让人多多少少感受到一些尘封已久的关于那场文革的特有气息,并想起关于他的一些言行。

“四人帮”集团是文革时期由毛泽东同志扶持起来用来对付已形成的“官僚阶层”的左派,这些人依靠执行毛的各种意图打击政治对手,并在缺乏政治资本和根基的情况下以极左的面目出现,显示自己革命的彻底性,以此来拓展自己的政治空间。

在漫漫的文革岁月中,他们的行为毫无疑问给经济、政治、社会生活带来了极大的混乱,把中国的社会主义时间带进了一条死胡同。虽然有了这么一个客观的恶果,但作为集团内部的每个个体在行为、动机等各个方面却有着一定的差别。

大审判给人们提供了一个鉴别政治投机和忠诚信仰的机会。在姚文元、王洪文垂头丧气,谦卑伏法之际,江青以一句“我是毛主席身边的一条狗,他叫我咬谁,我就咬谁。”来表明对主席的忠诚;而张春桥也拒不认错,没有背叛毛。

虽然江青和张春桥都做到了死抗到底,但原因终究不同:江青和毛的夫妻关系使她更能够产生一种朴素的忠诚,她的个性也对这种选择产生了一定的影响;而张春桥作为毛极为信任的意识形态笔杆子,作为关于无产阶级专政下继续革命的思想的具体阐释者,不能不说对文革理论存在着一定的信仰。

据知情人说,当年在审判张春桥时,审判人员怕他在法庭上胡说乱道,曾事先问他有什么话要讲。张表示除非如实进行报导,否则他不准备讲。后来在审判人员的一再追问下,张春桥说了这样一番话:毛主席发动和领导的文化大革命虽然失败了,但它的精神和原则是永存的,如果执政的GCD不认真解决蜕化变质的问题,成为特权阶级,脱离广大人民群众,高高在上,当官做老爷,那么人们群众迟早会按照毛主席的教导,再一次起来革命,打倒党内的资产阶级。

关于文化大革命为什么会发生是一个极易引起争论的话题。

除了毛本人的好斗性格和帝王思维之外,对日益形成的权力部门脱离群众官僚化的恐惧也是他着手发动文革的不可忽视的理由。建国之后,毛无疑对斯大林时代的官僚主义顽疾保持着强烈的警惕,当体制性的原因使这一切不可避免地在中国重演的时候,极负理想主义色彩和乌托邦冲动的他便选择了群众运动,希望通过天下大乱的无政府状态来实现摧毁旧有官僚体制的目的。

张春桥除了不可避免地存有个人野心之外,在一定程度上也是这种思想和路线的追随者。他追随着毛的思想以及和毛共同开出的治理官僚化的糟糕的药方——文化大革命,将整个中国卷入了一场空前的劫难中。

然而,他对审判人员说的这句话却是值得认真思考的。

二战之后建立的GCD国家以苏联为师,在建党方面无不遵循着列宁的建党原则,在政权组织上全盘接受了斯大林的中央集权式的统治模式。这些技术性的特点,在一定的时代条件下使得统治阶级获得了很强的社会动员能力、社会控制能力和资源调配能力。

统治者通过思想发动、政治动员和有计划的资源调配能够在很短的时间内实现政治目标。但是,个人空间被大大压缩的社会终究是缺乏活力的。自上而下层层设置的官僚机构,实行的是对上服从和负责的原则,在缺少独立的监督机制的情况下,很容易导致教条主义、文牍主义和官僚主义的工作作风,最终导致体制的异化和整个统治阶层与人民群众的疏离。关于这种体制上的弊端,罗素在苏俄的早期就已多有论述。

1920年,访问苏俄之后,罗素在充分肯定苏俄取得经济成就的同时,尖锐地批评了苏俄新形成的官僚主义和集权主义对个人自由的限制。南斯拉夫的学者吉拉斯在《新阶级》中详细描述了社会主义条件下出现的“特权阶级”。

而弗朗西丝·福山教授在《历史的终结和最后之人》一书中把官僚主义导致的社会缺乏活力作为集权政权不可解决的困局,并成为最终导致政权瓦解的根本原因之一。

今天,这种问题在仅存的几个社会主义国家仍然存在着,执政党在调动资源、进行体制改革发展经济的同时仍旧无法回避。

既然仅仅从思想层面进行发动,培育具有共产主义品格的新人的努力已经证明是行不通的,那就应该从并从制度建设的角度去解决这个困扰着当今社会主义国家的难题,而施行宪政政治毫无疑问是一个再也不应错过的选择。

[