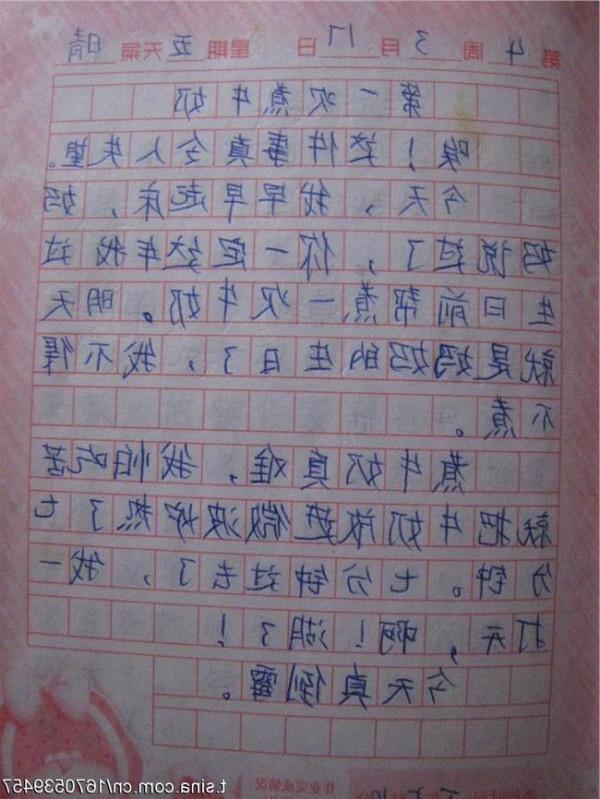

黄帅寒山 文革小学生日记引发大事件 黄帅称过去是一座山

“别人把我当作政治代名词,但我自己不这样看,

我究竟是谁,我是卑微的?我是高尚的?我应该是不曾被评判的??我实在也讲不清楚多少政治”

★ 本刊记者/文晔

沉默30年后,一本《黄帅心语》把她再次带到公众面前,当记者们要求采访的电话此起彼伏的时候,她依然如前言所写的,“惧怕记者”“拒绝记者”。

“对于在文革中受到精神创伤的人,你的书也许能安慰他们。”黄帅沉默了片刻,不再拒绝。就这样,记者在北京工业大学的办公室里,见到了一点也不帅的黄帅——粉色小外套,直直的披肩发,圆圆的眼镜,再加上嘴角浅浅的笑,眼梢淡淡的愁,她有着和年龄不相符的清纯,简直像一个涉世不深的女性——但是,她的经历提醒我,她不在此列。

“宠辱不惊”,黄帅正在给朋友发邮件,这是邮件的主题,她说,“这是我一生都得修炼的主题,我一步一步在提高,希望读者能在书里看到。”

与痛为伴

正如此书的编辑丁山所言,“在黄帅的书里能看到隐隐的自虐倾向”,她常常诗意地写着亲情、友情,突然就笔锋一转,说起痛苦,说起“每隔一段时间,我总要莫名其妙地放下手中的一切,一心想陪伴一下心中的痛苦。”

那个痛苦到底是什么?对于“文革”,对于政治,书中几乎只字未提。面对记者的追问,她也只说,“离家破人亡,只差半步。”从12岁被捧为“小闯将”,到16岁被骂作“小爬虫”,她的青春期经历了太多宠辱,有些后遗症,比如恐高,注定不会好了。

高考前夕,是她最绝望的时候,那段时间,虽然患有严重的偏头疼和眼疾,但她希望痛苦干脆来得更猛吧,甚至盼着自己脑子出问题,糊涂了就不会感觉有痛苦了。

有一天妈妈不在家,只有妹妹在,她大喊了一句:“靠边,我要跳楼!”年幼的妹妹“唰”地一下就闪开了。她走到阳台,突然觉得不对劲儿,怎么姐姐要跳楼妹妹就让你跳啊?于是,她返回身来就把妹妹痛打了一顿。然后,紧紧地抱着妹妹痛哭,从此,她落下了恐高症。

给父母造成的伤害则是她的“痛中之痛”。

成名的时候,有太多的“叔叔”“阿姨”领着她走上历史的舞台,但是当黄帅落难后,那些过去推崇她,抬举她的人,批她的口号喊的最响,全部责任一古脑推到了她从事科学工作的父母身上。“太悲哀了,人性太悲哀了”,这是黄帅对命运的感叹。

黄帅觉得最对不起的人,是父亲。当年,他被定性为“敌我矛盾”,开除党籍,身陷囹圄,劳动改造。剃光头、挨批斗,人们以“文革”中的语言和方式发泄着对“文革”的怨恨,这个错误直到1981年,黄帅给胡耀邦写信之后,才得到纠正。

“我是一个被时代划伤的人。”年轻时代的她,无心打扮,无空玩耍,小小年纪就学会了“自觉沉重”。

愚女移山

“过去是一座山,好大,好沉,我背着这座山长大。”黄帅就这样一步一步走来。

1979年她刚被北工大计算机系录取,第二天,舆论就展开了关于黄帅能不能上大学的争论。

1988年,黄帅随着“留学潮”自费赴日本留学,在日本,她获得了东京大学硕士学位,后进入日本三和研究所工作,并在1996年有了自己的儿子,像许多日本女性一样,她做了两年安逸的家庭主妇。

1998年,作为长女,黄帅选择了回家,在主动和国内联系后,母校北工大热情地接纳了她。刚回来那会儿,人家跟她聊天,总爱往人生、历史、民族,这些大的话题上扯,而她打心眼里不感兴趣。

2006年她出书了,《黄帅心语》不过是人生感悟的闲适小品,但媒体总要问她对于“文革”的反思。

“别人把我当作为一个符号,当作政治代名词,但我自己不这样看,我究竟是谁,我是卑微的?我是高尚的?我应该是不曾被评判的。别人期待我去讲历史,但是我脑子里的构成偏不是历史事件,我关心的是亲情,友情,这才是真正的我,我实在讲不清楚多少政治。”

新书出版后,面对太多关于往事的追问,黄帅无奈地说,“以后有什么话,看来只能写给自己了。”

别人提起旧事,她被迫回忆,殊不知,因为回忆,她可能一周、一天,或者数小时不能自拔。虽然恢复的时间在缩短,但当“过去”回来找她的时候,她只能在万籁俱寂的深夜,躲进“过去”哭泣。

从小学到现在,黄帅一直在写日记,虽然母亲曾经跪着求她不要写,虽然她也曾撕过烧过,但她不能停笔,因为 “写着写着自己就释怀了,写着写着就可以放笔了”,日记是她的心理医生,她在诉说中,治疗了自己。

今天的黄帅,为父母的病焦虑着,为10岁儿子的聪明骄傲着,心甘情愿把自己融化在父母、丈夫、儿子、朋友们中,她觉得这才是真实的她。