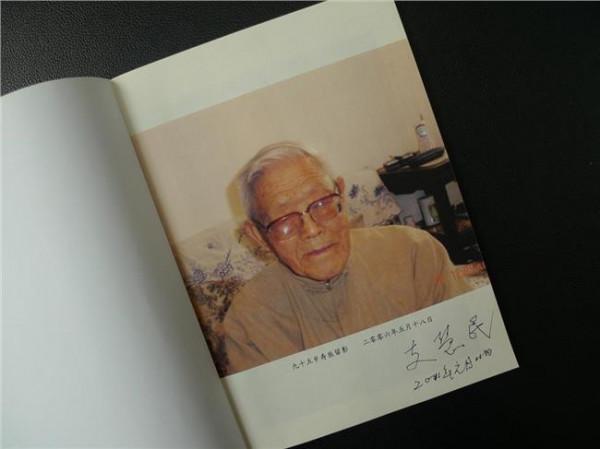

萧子升回忆录 [转载]萧子升回忆新民学会

萧瑜,原名萧子升,字旭东。1894年8月生,湖南湘乡人。1910年在湘乡东山高等小学堂读书,其时毛泽东也在东山小学读书,与萧子升、萧三兄弟相识结为好友。毛泽东后来对斯诺回忆在东山小学的经历时说:“很多阔学生看不起我,平时我总是穿一身破旧的衫裤。

不过,他们当中有我的朋友,有两个尤其与我志同道合,其中一个现在当了作家,在苏联。”毛泽东所说的与他志同道合的两个人,即是萧子升、萧三兄弟。萧子升于1911年考入湖南省立第一师范,1915年秋毕业后,到长沙楚怡学校任教。

毛泽东于1913年考入湖南省立第一师范,1918年毕业,与萧子升同学两年。毛泽东和萧子升两人在1918年4月创立新民学会,在新民学会成立大会上,萧子升被推举为新民学会总干事。由于萧子升与毛泽东个性差异较大,两人对事物的看法常常不同,如萧子升回忆:

在(第一师范)礼堂入口处的横匾上,写着这样几个大字:德、智、军、美。这是民国元年首任教育部长蔡元培提出的。所谓军育,显然是摹仿了德国和日本,而毛泽东认为这一点是值得尊崇的。我不同意,我记得在一次讨论中,我说:“蔡元培的宗旨虽然很有道理,但平常得很,只有一点,美育,比较创新!前些日子,他针对这一主题写了篇很好的论文,题为《以美学代宗教》”。

“但是”,毛泽东坚持道,“军育更为需要。如果国家软弱,谈论美学有什么用途?首要的事情是打败侵略我们的敌人!这和美学又有什么关系呢?”

“德性的完美在古代诗歌、古典作品和音乐中都被强调过。那就是同样的意思。”

“如果民族软弱,完美德性又有什么用?”毛泽东问道。“最重要的事情是强盛起来。有力量,才能战胜敌人,战胜敌人才能显示德性。”我们的基本观点是这样的不同,但在我们欢快的热忱的青年时代,我们又怎能意识到我们这种不同的深度呢?!(肖瑜著、陈重等编译《我和毛泽东的一段曲折经历》,昆仑出版社1989年6月第一版,P51-52)

正像萧瑜说的“我们又怎能意识到我们这种不同的深度呢?!”当这种不同反映在主义信仰问题上时,他们终于分道扬镳了。

1919年,萧子升赴法国勤工俭学。1924年回国,任国民党北平市党务指导委员、《民报》总编辑、中法大学教授、国立北京大学委员兼农学院院长、华北大学校长及国民政府农矿部次长、国立历史博物馆馆长等职。大陆解放后,随国民党政府去台湾,后来又到法国、瑞士。

1952年去南美乌拉圭,从事教育事业。1959年,萧子升在国外出版了一本关于他与毛泽东交往的书——《毛泽东和我曾是“乞丐”》,书名来源于他与毛泽东俩人一文不名而徒步游走湖南长沙、宁乡、安化、益阳、沅江五县的传奇经历。

中译本书名改为《我与毛泽东的一段曲折经历》,昆仑出版社出版,有删节。关于此书,河北人民出版社出版的美国特里尔著《毛泽东传》的校注者是这样评论的:“这本有些哗众取宠的书虽然披露了许多鲜为人知的资料,但不免有许多不实之处。

”(特里尔著、刘路新等译、胡为雄校订《毛泽东传》,河北人民出版社1989年3月第一版,P13)。1976年11月,萧子升在乌拉圭去世,终年83岁。

摘录《我与毛泽东的一段曲折经历》书中关于新民学会部分如下:

新民学会由毛泽东和我在一九一四年[按:应为1918年]筹备组织起来。最初,它不过是由精选的品格良好、和我们志同道合的学生所组织起来的团体。它的宗旨简单说来就是:每个会员自策自励,增强道德和精神修养、提高文化水平,肩负起改造中国的使命。

学会没有表示任何政治主张,也不隶属任何党派。然而,后来毛泽东和学会的一些成员发展了政治雄心,并接受了共产主义的理论。现在北京的许多高级领导人,都是昔日新民学会的成员;而另外一些有学术兴趣的、富于理想主义的会员,则依然是自由主义者。

因此,我们的学会可以称作中国共产党的胚胎,当共产主义理论开始唤起广泛兴趣时,其运动的骨干就已在我们学会中间。我之所以把学会称作中国共产党的胚胎,是因为我认为这是最合适的称呼,虽然一些年后又出现了一些新的名词,新民学会仍是主要的核心。

我清晰记得我完成拟定学会规章的那个春日。拟定出的规章有七条,都非常简明。毛泽东读完后,未作任何评论。然后我们又把我们决定是第一批会员的每个人的优点重新核实了一番。我们一致以为他们都是合格的。他们共有九人,再加上我们俩人,学会共有十二名首批成员[按:原书为11名,编译者据史料径改为12名。

这样就与萧所说的“共有九人,再加上我们俩人”数目不符]凭着我们年轻人的那股热情,我们自称是十二个“圣人”,肩负时代的使命!我们也以为彼此之间是兄弟,有着共同的抱负与理想,有着相互间的尊重与友爱。

一个星期天的早上,在第一师范的一个教室里(实际上是在蔡和森的家里),我们十二个人聚在一起,十分庄严地举行了第一了第一次正式会议。我把印好的新民学会规章分发给每个人并征求他们的意见、疑问和评论。但没有什么新的意见提出。

于是每个人又交了一点会费,我被当选为第一任秘书。我们决定不设会长之职;会议就结束了。新民学会就这样宣告诞生了。尽管没有什么演说,但我们十二人之间已建立了更为密切的关系,我们献身运动的雄心和热情有了新的动力。我们都意识到,从现在起,我们的肩上担负了新的责任。

毛泽东在会上一句话也没说。我们都清楚我们的目的和会员应该做的事情,主张每个成员都应以切合实际的作风行事,而不应空谈高论。学会中只有一个喜欢为讲话而讲话者,那便是陈昌,此人以发表冗长演说闻名。我们这位同学来自浏阳,与我偶然相识,于是成为好友,可即使是他,也没有在新民学会成立大会上发表演说。陈昌后来成为中国共产党早期的组织者之一,1930年2月在长沙就义。

新民学会成立后,大约每月举行一次会议,尽管不是什么秘密聚会,我们仍尽量少为人注意,因为会员人数受到严格控制,所以很难避免一些学生有妒嫉和被忽视的感觉——因为自己没有被邀请参加。其间最大的问题是如何发展我们所希望的那种类型的新会员。一个新的名字提出后,须大家投票表示意见,一旦有一个会员表示反对,这个人就会被拒之门外。因此要想被学会吸收进来,就得赢得学会百分之百的赞成。

杨怀中先生,知道新民学会已成立和我们挑选人员的严格方式,一次告诉我,他从熊光楚和陈昌那里听说,长沙有三名女学生陶斯咏、任培道和向警予,似乎完全符合我们的要求,而且也都是优秀生。后来我在一次会议上提出了她们的名字,她们被一致通过了。

陶斯咏,湘潭县人,是我一生认识的人中最温良、最文秀的人。她在一九一九年加入新民学会,几年之后,她和毛泽东以及其它一些人合资在长沙合开了一家书店,取名“文化书社”。当时他们友谊很深,但因为各自持不同的政治观点,最后她还是离开了毛泽东,在上海办了一所学校:“立达书院”。大约在三十年代初期于上海去世。她是新民学会第一批女会员之一,也是首批不赞成共产主义的会员之一。

向警予是另一位动人而聪颖的姑娘。她的文笔和书法都很出色,同时还具有天赋的讲话本领。她天生丽质,无须人工修饰。她对朋友热情友好,有如兄弟姐妹。一九二○年,在“勤工俭学”的计划资助下,去了法国,在那里与蔡和森陷入情网。她是新民学会中第一个接受共产主义的女会员。上文已经说过,她在汉口法租界被逮捕,尽管我向法租界当局请求以拯救她的生命,她仍是被国民党军队枪杀了。我为悲剧性的结局深感悲痛。

第三位姑娘任培道,也是个非同寻常的优秀人物,她是湘阴县人。这三位姑娘宛如亲姐妹。任小姐和陶小姐一样,也拒绝了共产主义。从高级师范学校毕业后,任小姐去了美国,在一家大学里继续深造。回国以后,她在许多学校担任教师和校长。现在她是台北立法院的立法委员,还在那里当教授。

这三位小姐加入新民学会后,我提议蔡畅小姐,即蔡和森的妹妹,也应被邀请加入会中。其他会员,包括蔡和森,认为她太年青,才十五、六岁,刚进入中学。几年后,她去了法国勤工俭学,在那里成为一名会员。现在她是中共妇女组织的领袖之一。我们都很欣赏她那种坚定的性格和诚实的品质。由于我们都很敬重和爱戴她的母亲和哥哥,所以我们便都称她为“小妹”。事实上,我们也的确把她当作自己的小妹妹一样看待。

1920年,中国共产党正式成立之前,新民学会的会员巳经有一百多人。一九一九到一九二○间,蔡和森和我在法国吸收了约三十人左右,但毛泽东在长沙吸收百名之多的新会员(从新民学会会务报告第1号、第2号可知,当时长沙有会员50多名。

据萧三说,会员共有七八十人,作者所说欠妥)。他的主要兴趣在于建立了一个强有力的组织。他当时的做法非常公开,也很积极,和他观点相同的人,都有可能被吸收。他着手出版一种报纸形式的学会通讯。我的许多信都选登在上面,包括一封我表明我不认为俄国共产主义是改造中国的正确手段的信。直到那时,新民学会仍是一个其所有成员可以充分自由发表其政治见解的组织。

一九二○年,分裂的现象开始出现了。一些热衷于共产主义的会员,由毛泽东领导形成了一个单独的秘密组织。我恐怕是唯一知晓发生了什么事的非共产主义者,因为毛泽东告诉了我他的新组织,并希望我能加入其中。同时,毛泽东很自信即使我不赞同他们,也不会出卖他们的。

有一天,发生了一件很有意思,也很有意义的事情,这件事显示了我们俩人之间的分歧。何叔衡,因有一脸又浓又黑的胡子被我们称为“何胡子”,比毛泽东和我约大十岁。他是我们俩的好朋友,但似乎跟我更亲密些,因为我们同在楚怡学校教过两年书。就在这天,他告诉我,“润之在会员面前批评你,说你是资产阶级,不赞成共产主义。”

我把何胡子说的告诉了毛泽东,他丝毫没有否认。我问他,“你为什么说我是资产阶级?如果我说过我不赞成共产主义,你也知道我反对的是俄国共产主义。你清楚,我非常赞成共产主义原理,而且我相信,社会主义能够逐渐转化为共产主义。”

毛泽东当时没有说什么,何胡子却大笑起来:“萧胡子(这里“胡子”表示尊重和亲密),你不在这儿时,润之让我走一条路;润之不在这儿时,你试图劝我走另一条路;你们俩都不在时,我不知道该走哪条路;现在你们俩都在这儿,我仍不知该走哪条路!”这话引起一阵大笑,但他说的的确是真的。

何胡子虽然是以戏谑的口吻说出他自己的情形,但他已不自觉地成了新民学会所有成员的代言人,因为当时的确有一部分会员处在彷徨之中。然而,何胡子是唯一真诚坦率地说出两位领袖人的分歧,以引起人们的公开注意,这种意见分歧最终造成以后的分裂。(肖瑜著、陈重等编译《我和毛泽东的一段曲折经历》,昆仑出版社1989年6月第一版,P43-47)