许崇智的后代 驱逐许崇智:玩弄权术的事件

1925年8月20日廖仲恺先生被谋杀。为查办“廖案”而成立的由汪精卫、许崇智、蒋介石组成的“特别委员会”,是在鲍罗廷策划下“引进”苏俄经验而特设之肃反机关,有点类似捷尔任斯基的契卡。这个特委办案的手法,人们或许听说过鲍罗廷一句“名言”:“政治上只问政见同不同,不问证据有没有。

”质言之是可以不问证据,按需而为。而实际情况到底怎么样呢? 近读《鲍罗廷在联共(布)中央政治局使团会议上的报告》(载《共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书》第3册),读到与此相关的一些内容。

这是鲍1926年2月在北京向他的远道而来的领导同志(史称“布勃诺夫使团”)作的内部报告,讲“廖案”查办经过,将内情和盘托出,其最尖端的话是:“需要玩弄权术,需要随机应变,需要利用一个反对另一个。

”这其实是鲍对自己上述“名言”的自我诠注。鲍俨然以幕后“总导演”身份,侃侃而谈,对“廖案”后广州政潮波诡云谲的深度隐秘,作了简单明了的解读。

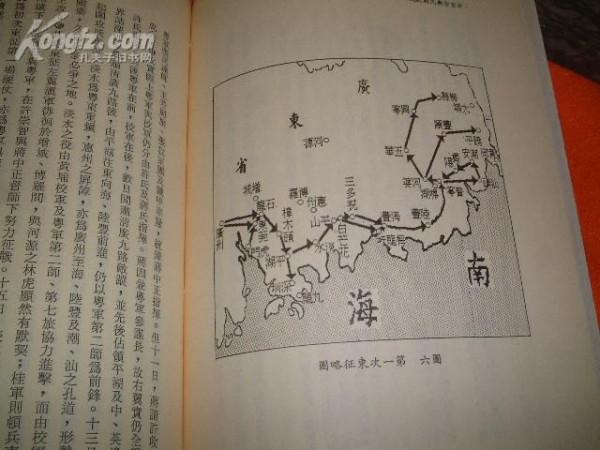

与“廖案”相关、最让世人疑惑的问题,是许崇智被驱逐和许部粤军被整肃的问题。鲍罗廷的报告讲得最多的,也就是这个问题。许崇智很早追随孙中山,为军界资深人物,任国民党一届中央监委候补委员;广州国民政府成立时(1925年7月),任政府常务委员、军委委员,同时担任广东省政府主席,并补充为国民党中央政治委员会委员。

“廖案”发生后,许崇智又进入被授予政治、军事、警察全权的“廖案”特别委员会,起初的排名顺序是汪、许、蒋,他的名字排在蒋介石前面,可谓炙手可热。

然而不过几天,许就接二连三遇上了麻烦,从一位参与办案者,一变而成为被查办者,屡屡遭受沉重打击,最后被逐出广东。这究竟怎么回事呢? 问题得从李福林说起。

据称当年7月间,粤军将领李福林、魏邦平、梁鸿楷、梁士锋、张国桢、杨锦龙等,曾在李的家乡――广州河南大塘,召开以“反共”和“推翻许崇智、蒋介石,重组政府”为内容的会议。廖仲恺遇害后,李福林“害怕东窗事发”,乃于案发后的第三天,即8月23日,向“廖案”特委告发了这一“秘密”。

李福林的“检举”,置许崇智于不利之地,因参加这个“大塘会议”的梁鸿楷等人,多数是他的部属;而授蒋介石予可趁之机。在粤军中,许是总司令,蒋为参谋长,读蒋介石“年谱”可知,蒋对许早有满腹怨恨,并怀取代之心。

他于是抓着李福林提供的把柄,并以“剪除谋叛军队”为词,在“未曾商准许总司令”的情况下,首先逮捕了许部师长张国桢、旅长杨锦龙。

然而,李福林举报“大塘会议”,并未抖出多少“干货”,未举证梁鸿楷等是否参与杀廖,也未列出他们有何“谋叛”的计划和行动。不但如此,后来梁鸿楷等人被捕后,在蒋介石的授意之下,还让被捕者的家属“报效”了大笔金钱之后,获得了释放。

可见关于“大塘会议”的材料是不过硬的,其真实性是值得怀疑的。从当时的情况分析,这可能只是李福林家中的吃喝之谈。当时,包括李在内的一批军官,对时局的变动心有不甘,黄埔学生与李福林的“福军”又因搜查赌馆而拔枪对射,关系十分紧张。

故当这些人凑在一起时,借助酒兴,往往肆无忌惮,口出狂言。“廖案”后风声骤紧时,李为抢占主动,乃将酒桌上的“反话”端了出来。或许就是因证据不足,因此许崇智对“大塘会议”的看法是有所保留的,他不但反对逮捕张国桢,而且在决定对梁鸿楷及其部队采取行动时,他明确表示“拒绝执行”!

事情于是被拧住了。 鲍罗廷的报告说:许崇智抵制对梁鸿楷的逮捕,庇护这个将领。为此,只好由鲍亲自出马,“花了很多天时间”,“采取种种计谋和策略”,“设法迫使许崇智去同梁鸿楷作斗争”。

鲍的“计谋和策略”,就是再三重复传言,说梁鸿楷“参与反廖仲恺阴谋”,“同香港有直接联系”等,还挑拨许、梁之间的关系。

然而,无论鲍怎么说,许仍然不为所动,“都拿他没办法”。鲍最后的手法,就是放出将驱逐胡汉民的风声,甚至说要逮捕胡汉民,向许示威和施压。鲍认为这是逼许就范最有效的一招,他向“使团”成员解释说:“我们这样处理胡汉民,立即对许崇智起了作用,所以他表示同意逮捕梁鸿楷。

”许的防线,就这样被突破了。8月25日,许以开会为名,召梁鸿楷、梁士锋等人至粤军总部,当即予以拘捕。接着蒋介石出动兵力,分别解散了他们在广州及西江的部队。

鲍“迫使”许崇智向他自己的将领和部队开刀,然而,梁鸿楷等人涉嫌“廖案”与谋危政府的罪名,却未经查实。如上所说,梁等人被捕后,在“报效”一笔金钱后(罗翼群说梁五人合共献出三十三万元,梁鸿楷弟梁振楷说缴款十六万元),已获得了释放。

“罪”而能用钱买脱,其罪当然要打个“?”号。在1926年初国民党第二次全国代表大会上,陈公博作的“廖案检察报告”仅将梁鸿楷等定性为“失意军人”,在所陈公布的“廖案”人犯名单中,也没有梁的名字。

至于被蒋介石处死的张国桢,是与蒋积有很深的私恨的人物,有人指出“廖案”发生两年前,蒋对张国桢“已萌杀机”。值得注意的是,蒋介石一边收钱放人,一边让报纸登出虚假消息,如《申报》1925年9月24日国内专电:“在黄埔监守梁鸿楷之学生军一连,受莫雄、郑润琦运动,巧(18日)私释放。

……黄埔之杨锦龙、谭启秀、林直勉、梁士锋,闻亦与梁鸿楷同时逃脱……”《广州民国日报》1925年10月12日报道:判处“梁鸿楷终身监禁”。

这都是糊弄不明真相的平民百姓的。事实是梁鸿楷被释放后又与李福林合伙开办赌摊,获得厚利,抗战时出任国民政府军事委员会中将参议、广东省政府顾问。鲍罗廷的“迫使”,让许损兵折将,使身为“廖案”特委成员的许崇智,被迎头敲了一棒。

下一步,鲍罗廷及汪、蒋要考虑的问题,便是如何处置许崇智了。鲍罗廷再三说:“无论如何要排除许崇智”,“除了排除许崇智别无出路”。

那么,对许崇智与李福林二人应如何摆布?鲍不容置疑回答说:“我的观点是可以尽快除掉许崇智而不是李福林!” 然而,当时人们的印象,许是“革命将领”,而李乃“土匪”出身。连听鲍报告的“使团”成员都知道这一点,他们问:“排除许崇智的理由是什么?”鲍对此作了不厌其烦、反反复复的解释。

他说:李虽然土匪出身,但“毕竟是唯一一个确实同农村、同农民结合在一起,而在城市里同商人结合在一起的将领。尽管他洗劫过老百姓,但老百姓对他怀有好感”。

而许崇智“不是革命将领”,“我反对他是因为他一会儿在暗地里同农会作对,一会儿公开反对农会,……在广东农民与豪绅之间发生的战争中,他和他的军队始终站在豪绅一边”。鲍罗廷的这番话是不符合事实的。

李福林及其“福军”残民以逞,一以贯之,说李福林同农民、商人“结合”,老百姓对他“怀有好感”,简直是天方夜谭;而许崇智尽管有这样那样的问题,却无反对农会、勾结豪绅的表现。针对鲍此番言论,著名历史学者梁尚贤在《国民党与广东农民运动》一书中有所匡正:一、“李福林及其福军反对农会,与豪绅民团有密切联系,这是尽人皆知的事”。

二、“在史料上至今找不到许崇智本人反对农会和主使军队援助豪绅的证据”。

可见鲍罗廷这番话,与事实正好相反,纯属“不问证据”的随意编造。 为“除掉”许崇智,鲍罗廷还搬出了孙中山,说孙中山生前“很敌视”许崇智。鲍说道:“当孙逸仙及其衣衫褴褛的饥饿的军队处境十分艰难时,曾向富豪许崇智寻求过帮助,当时许控制着15――20个地区,几乎占全省面积的三分之一,他从20个地区的老百姓身上征收大笔捐税,但他拒绝向孙提供帮助。

如果说孙向他求助1000元,他都不提供,就不要说他对孙逸仙的任何顺从了。

”鲍并且断言:孙中山“很憎恨”许崇智;孙对许的态度,“甚至比对桂军首领的态度还坏”。然而稍知实情者都知道,孙、许关系非同一般,甚至称得上是患难之交。且不论许崇智部是否控制过全省三分之一地区,要说许拒绝帮助、连1000元都不愿提供给孙中山,不但于史无据,从二人的关系来说也是难于置信的。

孙当然对许崇智有所批评,用孙的话说是“责兄之重”、而“爱兄之深”。有一次许崇智闹情绪出走,孙即让人带上他的亲笔信去追,信中说:“兄(指许)之职责自非一时一地之关系,实国家百年大计之所赖也。

必当劳怨不辞,毅力奋斗,至盼!至盼!”这里所体现的,绝非什么“很敌视”和“很憎恨”,而是一片倚重之情。鲍将虚而不实之词硬安在孙中山身上,显然是为“除掉”许崇智而任意编造“理由”。