于是之的孩子 什么是于是之的于是之别叫我大师

什么是于是之的于是之别叫我大师: 于是之 他曾想当语言学家、画家、文学家 话剧在中国生存只是本世纪初的事,短短的90年间,在这行当中,却出现了两位话剧耆宿,且同出一门,一位是于是之的舅舅,享有“话剧皇帝”之誉的石挥,另一位即是于是之,不过,有所不同之处则在:石挥的事业灿烂于那个已逝去的年代,于是之则辉煌于新中国的舞台。

于是之于贫寒中结交戏剧,世人多有不知。 1927年7月9日,于是之出生在唐山。

百日丧父,幼年艰辛,家境贫困。同年他随母亲迁回北京。于是之的童年是在贫寒中,在不得不常常靠典当和亲友的资助中度过的。自幼好学的于是之对人生则充满了热爱和幻想:“在我对将来干什么可以有些志愿的少年时代,我的志愿很奇怪,想当一个语言学家。

那时,我听了一盘国际音标教学唱片,那声音很美,很入迷,于是我对语言本身产生了浓厚兴趣。后来,自己又通读了中国著名语言学大师王力所著的《音韵学》。”不过,做语言学家的梦并维持不了多久,“那时因为和家境不符。

那时家里穷,语言学对穷人来说是一种奢侈,太不实际了。尽管如此,后来有人动员我演戏时,还挺不愿意,主要是舍不得少年时代学的那点语言学。” “我当时的另一志愿是想当一名画家。

上小学时,跟着一位画家学写生,也着迷了很长一段时间。一次偶然的机会,给人画了几张广告画,还赚了点钱呢。”每提及此事,他会情不自禁地开怀而笑,很带有几分得意。 多少年后,许多仰慕于是之的人都对他何以做演员颇感兴趣。

其实,他对演戏这个行当在最初时并无多大兴趣,在他的理想世界中,曾想要当一个文学家,立志做个文人,做个满腹经纶、饱读诗书的“秀才”,惟独没有想到去做个闯荡江湖演戏的。他读了不少有关中国文学史的书,他未料到当时学的那些东西对他后来干演员有用。

他说:“学语言学能使人耳朵敏锐,容易抓住别人说话的特点;学绘画能培养人的观察能力,通过人的外形特征窥见内心活动;学文学则更是提高演员素质的重要途径。

” 幼年,为寻那识文断字的梦,他常常抄近路上学,打故宫中穿过。在贫寒中度日的于是之为渴求新知,他也曾硬着头皮,坐进前海西街辅仁大学的教室里,听教授、学者们讲解天下妙文章,不久,又终因生活所累而失了学,为了最基本的生存,为了养活在这个世界上唯一的亲人母亲,在念完了初中后,他不得不到处去找工作。

万般无奈中,他曾在日本人的仓库中做过“华人佣工”;也曾穿上一袭长衫,在衙门中谋个“录事”的差,正襟危坐,抄抄写写……若不是被石挥“拽”了一把,若不是他时时刻刻都在想着去寻觅一种精神上的理想境界,想必天下爱剧者这辈子会与于是之的名字失之交臂。

于是之在不断求学、做工的辗转之中,他迷恋上了话剧,立誓要做演员。

17岁时,他参加了辅仁大学的业余剧团———沙龙剧团,在长安戏院参加演出了黄宗江编剧的《大马戏团》以及《第二代》、法国喜剧《牛大王》。后来,他专门就这段经历写了一篇题为《我主演“牛大王”》的短文。

他不无幽默且带有几分伤心地表达了当时的心情:演《牛大王》时,我在沦陷区的衙门里当小公务员,挺苦的。过去的同学们看《少年维特之烦恼》,叫我也看,我看了,看不下去,告诉他们:“我没有‘少年’。” 旧时,概凡学戏者,家里差不多都有点底儿,闲钱加闲工夫,若真是在梨园中唱得大红大紫,像谭鑫培、杨小楼那样的名伶,每月挣大洋两千,也能置万贯家财,可话剧这行永远属于“贫困戏剧”,不仅生存丝毫没有保障,剧团也时聚时散。

只有在新中国,话剧才真正获得了新生。置身其中,凡成就大业的人都深知,比之“梨园”,比之影视,话剧是一门最难学通学好的艺术。其实,这行当又很难用“学”去讲通。你可以跟着师傅一板一眼地学京剧、学曲艺,学各种程式化的表演,话剧如何学?神龙见首不见尾,师无定法。

但所谓师无定法还是有法可依。于是之在从艺之初便掌握了天下最不易却也最容易的方法:勤奋。 做好演员靠什么? 如何做演员?是靠灵性?靠吃苦?不尽然。

单靠灵性,难免会聪明反被聪明误;仅靠吃苦,而野心者也能吃得了苦。你看,于是之是如何说明白的,“演员在台上一站,你的思想、品德、文化修养、艺术水平以及对角色的创造程度,什么也掩盖不住……因此,热爱生活、爱憎分明这一条很重要。

演员必须至少是一个好人:忠诚老实,敢爱敢恨,不大爱掩饰自己,我不是说随便去骂街,我是说他的心应该是透明的,他的感情是可以点火就着的———指正确的感情,不是那邪火。对生活玩世不恭、漠不关心,就不大能够演好戏。

” 演员,实在是个极为特殊的职业。对一个声望显赫的大学教授,未必会有多少人梦寐以求地非想要见见他不可,而演员在观众心目中的位置显然截然不同,你演得越是精彩,就越有可能成为观众的崇拜偶像。

作为一代话剧表演大师,于是之所演的众家人物们出神入化,倾倒一大批“痴情”者,仅提《茶馆》,都知戏中有个做了一辈子顺民的王掌柜;都会说上句最能传神的:演绝了!在下有位做拍卖师的朋友,堪称为于是之的顶礼膜拜者,看《茶馆》已不下10几遍,其迷恋程度竟达这般:晚上乘十一时的火车欲出差,他事前算计好了时间,先去首都剧场看场《茶馆》,待“晕”够了,戏散罢则直奔火车站。

而剧中凡王掌柜的台词,这位朋友不仅能脱口而出,其熟练利索如珠落玉盘,而且对于先生的声调语气、抑扬顿挫,皆尽模仿之能事,惟妙惟肖。

这也是一种爱屋及乌。 平生最钦佩曹禺和焦菊隐,率先提出建立学者化剧院思想 于是之平生最为钦佩两位恩师:曹禺和焦菊隐先生。

他认为这是两位学贯中西,颇具学者风范的戏剧大师,因而他首先提出了要“建立学者化剧院”的思想。读书、求知、解惑与思索,已构成他生命中最为重要的事情。每次去他家,总是见他独坐书房。

一间不大的书房与四下里堆着的书,构成了他独特的精神世界。一日,上门相扰,见他正在读书,封面闪过,我眼前一亮———《红楼梦》,原来他竟还有如此雅兴,从那“满纸荒唐言”中“细解其中味”。他说,自1954年首次读《红楼梦》,算上这次已是看第五遍了。

于先生果然无官一身轻,倒是真的能闲下心来发一发思古之幽情?其实也不尽然,真正的艺术家总是要将自己的命运与社会维系在一起,很难做到独善其身,超然物外,责任感驱使着他要去圆心中许多的梦。

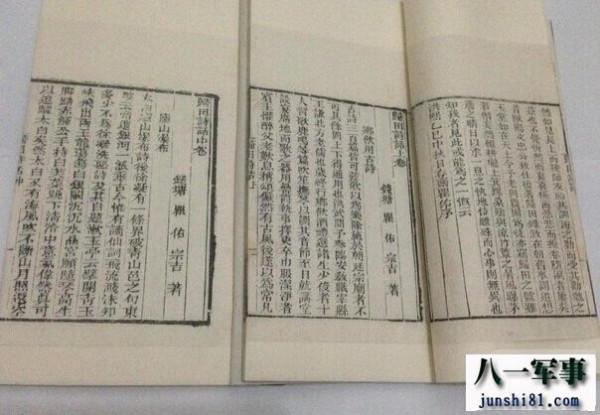

退休后,他撰写了《论民族化(提纲)诠释》的长篇论文,主编了论文集《论北京人艺演剧学派》,这些不仅使他埋首书堆中苦读苦写,而且凝结着他对北京人艺舞台导演理论与实践以及北京人艺风格的精辟总结。

若以“绚烂之极,归于平淡”形容于是之先生的晚年当最为恰当贴切。辉煌的演剧生涯夹杂着无尽的辛酸与苦涩、寂寞与兴奋伴着他走过了漫漫人生。 于是之已不能每日居守书室,读书习字著文章;更难以起步去公园晨练或望望西山的落日,晚霞的余辉……在岁月的年轮里,他甚至差不多已忘记了他所熟悉的昨天,不记得那舞台上的王掌柜…… 一代话剧大师衰老了,看上去已然衰老得不太成样子…… 荣枯事过,喜忧心忘。

一切都抛入了历史。绚烂归于平淡,宁静达以致远。细细想来,其中颇含禅理……