郑所南 郑思肖与《铁函心史》

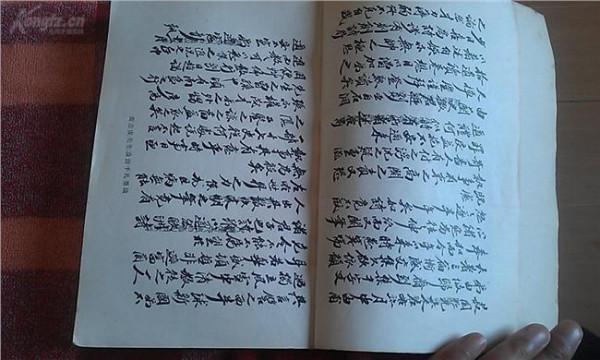

到了清代,在专制时代的严密文网之下,举凡关于明代遗民,有不满清廷的文字,或宋明两代,指摘辽、金、元等朝的著作,都认为在禁止之列;而宋遗民郑所南的 《心史》,也遂变了禁书。尤其是从乾隆三十九年(一七七四)至五十三年(一七八八)的十五年间,由于检查各类书籍内容的结果,而汇成大批禁书的书目;其中 《郑思肖井中心史》,也赫然在列。由是明末刻本的《心史》,遂不复在民间流传的了。

大凡某一本书的被禁止销行,一定先有人对于这书发生怀疑心理开始。而怀疑《心史》,指摘此书的最初一人,就是清初具有功名富贵热中的徐乾学。徐氏在《资治通鉴后编》百五十二卷,“祥兴”二年(南宋帝昺年号,一二七九)十月条,有一段考异话道:

“明季有井中新(心误)史,载(文)天祥对孛罗之言,颇不同。是书乃姚士粦伪撰,托名郑思肖,不可用……士粦,字叔祥,嘉兴海盐人。”

因此《四库全书总目》里,对《心史》也没有好评。查《四库全书总目提要》第一百七十四卷,根据了徐乾学考异的一段话,指斥《心史》。其原文是:

“文词皆蹇涩难通,纪事亦多与史不合……此必明末好异之徒,作此以欺世,而故为眩乱其词者。徐乾学通鉴后编考异,以为海盐姚士粦所伪托,其言必有所据也。”

《心史》是伪托的吗?批评者说它“文词蹇涩难通”是可以的,因为郑所南是一个宋代理学信徒,我的行文,并不流畅,我们绝对承认。又说它“纪事亦多与史不 合”,我们也替郑氏承认;因为他的纪事,原本出诸传闻,又因为他并不在著史,丝毫不具史的条件,更何须要与正史相合呢?至于徐乾学之说,格外幼稚;他既没 有举出海盐姚士粦伪作的凭证,并且连姚士粦到底是怎样一个人?都含糊其辞,像猜谜射覆式的,毫无明白表示,怎可据以为定论呢?徐乾学是江苏昆山县人。昆山是苏州的属县;清初距明末崇祯十一年苏州城发现《心史》的时候,为日极近。何以徐乾学把承天寺浚井起出铁函,许多苏州文士,奔走抄录,立碑建祠,巡抚张国维捐赀刻书等等事实,一笔抹杀呢?徐氏好像生长在数千里以外的人,不但目无所见,耳无所闻;他连《心史》这个书名也弄错了,误为《新史》,他尚有批评真伪的资格吗?

关于徐乾学指摘《心史》的疑问,我思之再三,得到一个解答:原因是徐乾学是一个清代初年,逢迎清廷的顺臣;大家只要看清初昆山的徐家,科甲之盛,大官的 多,就可以推想到,假使徐乾学对于有民族意识的宋遗民遗著,不把脚来踢几下,他头上的顶子也决不会有这样的红!上面的话,也许我责备乡先贤太苛刻了一点。 我们姑退一步说,假使徐乾学并不是成着恶意的指斥,希图邀功;我一定十分善意,用着指斥《心史》的反宣传策略,说得这部书不值识者一顾,于大家当做伪书毫 不注意之下,保存了一部宋遗民的遗作。虽然,仁者见仁,智者见智,各有各的立场,各有各的看法,而清代后来的许多学者,却都受了徐氏“一言丧邦”的影响, 如万斯同,阎若璩,全祖望等辈,莫不异口同声,指《心史》是伪书了。不过清代学者们的目《心史》是伪书,也有另一理由:因为一般的史实掌故考据家,他们考 据《心史》,除掉得诸当时传闻的遗闻轶事,和真正的史料,相距太远以外,若论别的,实在内容贫乏到空洞无物。只是几句消极悲愤痛哭的老生常谈,那能被许多 朴学专家所重视呢?好在《心史》决不是“史”,所以我可以替郑所南先生解嘲的。

但是,在清初也有大学问家,替《心史》大大捧场的吗?我说:有,有,有!像徐乾学那一般人,在清代初年,自然是逢迎得意的群,反之,还有抱亡国之痛,失败 远走的一群明遗民,他们对于《心史》批评的态度,当然是另有见解的。在失败的一群明遗民里,不必再提别人,就是与徐乾学同县人,而且是他的嫡亲娘舅顾亭林 先生;他老人家对于井中心史,因大为赞扬而特地制了一首《井中心史歌》。歌前一叙,说得非常沉痛感慨道:

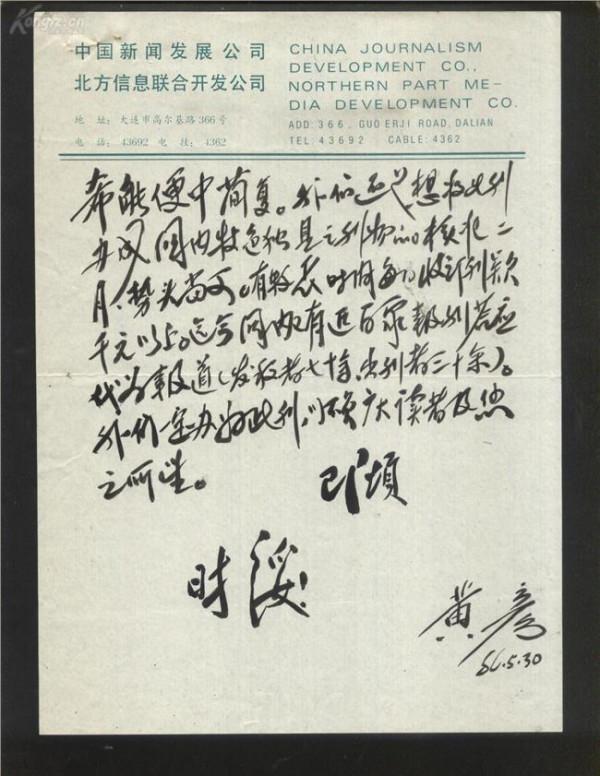

“崇祯十一年冬,苏州府城中承天寺,以久旱浚井,得一函。其外曰:大宋铁函经。锢之再重,中有书一卷,名曰心史,称大宋孤臣郑思肖百拜封。思肖号所南,宋 之遗民有闻于志乘者。其藏书之日,为德佑九年,宋已亡矣!而犹日夜望陈丞相张少保统兵外来,以复王宇,至于痛哭流涕,而祷之天地,盟之大神,谓气化转移, 必有一日。于是郡中之人见者,无不稽首惊诧!而巡抚张公国维,刻之以传;又为所南立祠堂,藏其函祠中。未几而遭国难,一如德佑末年之事,呜呼悲矣!其书传 至北方者少,国变之后,又多讳而不出;不见此书者三十余年,而今复睹之富平朱氏。昔此书初出,太仓钱君肃乐,赋诗二章,昆诸生归(玄恭),和之八章。及浙 东之陷,张公(巡抚张国维)走归东阳,赴池中死!钱君遁之海外,卒于琅琦山。归生更名祚明,为人慷慨激烈,亦终穷饿以没。独余不才,浮沉于世,悲年运之日 往,值禁网之愈密,而见贤思齐,独立不惧,故作此歌,以发挥其事云尔。”

在顾亭林先生这篇叙里所记的几个人:如刻印《心史》者巡抚张国维,在浙东陷落后赴水自杀了!赋诗的钱肃乐,遁走海外客死了!和诗的归玄恭,在本乡穷饿而死 了!在这失败的一群遗民里,只有亭林先生远走西北,依然健在。说来何等感慨?即使亲密如他的外甥徐乾学,终于舅甥异趣,各走各的路,各保各的立场。一朝入 仕,不论怎样的违心之谈,也不顾一切地蒙了良心说出来,这还有何说呢?