张钫与蒋介石的关系 揭密陈诚与蒋介石关系的另一面 有时冲突得厉害

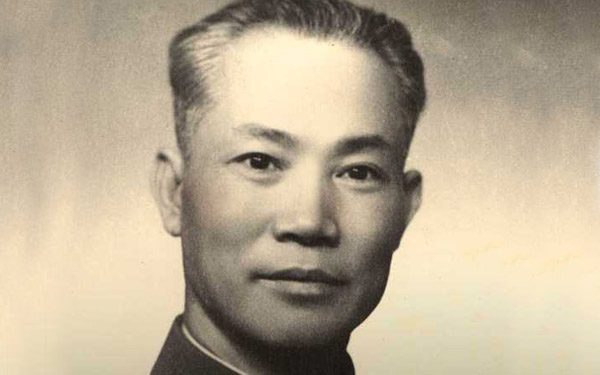

无论在史书上,还是在人们的印象中,陈诚始终被人们视为蒋介石的股肱和心腹。但从2006—2007年台北出版的陈诚的《与蒋中正先生往来函电》(以下简称《函电》)和陈诚的《家书》以及美国斯坦福大学胡佛研究所档案馆藏的《蒋介石日记》等史料来看,陈蒋关系并不是人们想象的那般亲密,而是有时也冲突得厉害。

1931年下半年发生的邓演达(字择生)被杀事件,一度就使陈诚萌生过离开蒋介石的念头。邓演达是国民党左派领导人之一,“四·一二政变”后,一直坚持反蒋。1931年8月17日,邓在上海被捕。翌日,蒋在日记中有云:“邓演达昨在上海被捕,天网恢恢,终难幸免也。

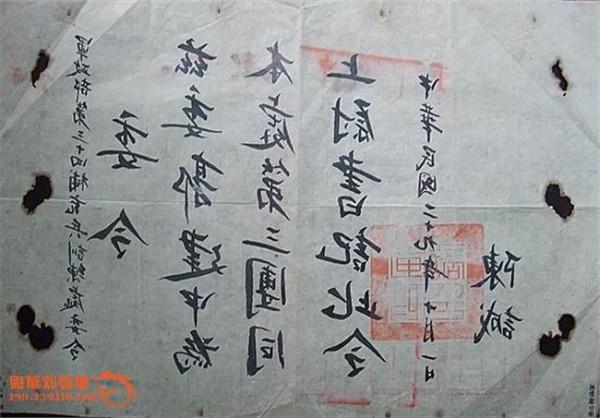

”5天后,陈诚闻讯,迅即从江西前线致电蒋介石,请求“为国惜才,贷其一死”;蒋回电表示“准从宽大处理”(《函电》第63页),陈诚也“深信总座之伟大,决不我欺”(《家书》第127页)。

但到12月中旬,陈诚却得知邓演达被判处死刑,遂于19、20日两次致电蒋介石,要求蒋“继先总理之宽大”,不要处死邓演达,并表白自己此举“全为革命前途着想,非尽为友谊”。但蒋不为所动。

邓被处死后,陈诚公然对蒋表示“人亡国瘁,病彻肺腑。……今公不能报国,私未能拯友,泪眼山河,茕茕在疚”,要求蒋改任朱培德主持江西军事,自己则“决即日离职赴京请罪”。蒋在复电中严厉斥责陈“因私害公,因友忘党,有负职责”(《函电》第63页)。

此后,陈诚对于辞职一事虽未再提,但对邓演达仍给予高度评价,而对当权辱国者和蒋介石加以激烈批评,称“现在卖国自荣和弃职辱国者,均逍遥自在,独择生兄抱憾以死,为革命而死,死何足惜”。他还抬出孙中山以批评蒋介石,“先总理孙中山先生主张言论自由,而择生兄死于言论攻击政府之黑暗,然则言论实为死由矣。

……今后不言革命则已,若言革命如不奉行先总理之主义,而仅挂革命之招牌,而行反革命之事实,我敢断(其)不会成功也”(《家书》第131、134页)。这至少表明,在30年代之初,蒋介石的地位还很不稳固,陈诚对蒋介石也不够信服和“忠诚”。

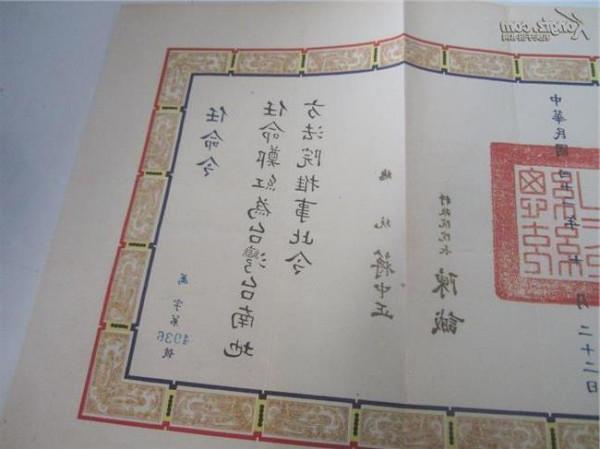

抗日战争期间,蒋介石对陈诚越来越倚重。1942年12月,蒋介石指示陈诚担任“远征军总司令或司令长官”,前往云南,准备“明春能如期反攻,不致贻误大局,为外人所蔑视”(《函电》第539页)。陈诚鉴于同年3至8月间中国远征军的首次赴缅作战,完全成了掩护驻缅英军的撤退行动且远征军伤亡惨重,因此明确反对短期内再次赴缅作战。

他在是年12月31日的特急电呈中,分析英美“各顾其根本”,即都把自己的根本利益摆在首位(《函电》第537—539页)。但陈诚迫于蒋命,还是在1943年3月6日与史迪威同飞昆明。

1943年8月间,陈诚鉴于“今日部队实际情况,确属难言反攻。非但难言反攻,纵令走到缅甸亦不可能”,遂在9月6日致书蒋介石,称自己“能力薄弱,毫无建树,瞻念前途,陨越堪虞。为免贻误戎机,重视责任起见,谨恳钧座赐准解除远征军司令长官职务,另行派员接充”(《函电》第554页)。

蒋介石迟至9月15日才回函,严斥陈诚:“你近日之态度言行或不自知,你的观念思想或未自反省,我不得不对你作最后之规谏。……这种跋扈恣睢之形态,除非政府已倒国家将亡,纪律纲维荡然无存时,乃始有此。

”(《函电》第555页)同日,蒋在日记中记载:“下午手书致辞修,痛斥其跋扈恣睢之形态,促其反省。如再不觉悟,此人不可复教矣。”(《蒋介石日记》1943年9月15日)这也可见两人言辞冲突之激烈。

17日,陈诚接到蒋介石手谕,迅速回函表示“不胜警痛”,“负罪实深”,但仍然力陈“今日国家莫大之隐忧,普遍之危机”以及反攻缅甸可能面对的困难。为了表白心迹,缓和蒋对自己的不满,陈诚在当年的双十节向蒋进呈了近万言的《〈贞观政要〉读后摘要》,其中虽不乏“敢云仰酬高厚,庶几竭尽愚忠。

以钧座之英明神武,必能远迈汉唐而上之也”等谀词(《函电》第558页),但引退之心未有稍减。到11月底,陈诚以严重胃溃疡为由回重庆治疗,蒋遂改命卫立煌接任远征军司令长官。

陈诚对国民党的组织涣散、争权夺利、勾心斗角的情形屡有批评,主张“根本改革党政”;对许多政府官员、军队高级将领的贪污腐败、违法乱纪事例,甚至点名道姓的批评,因此引起蒋的不满。蒋责备陈诚骄矜自负、爱发议论,说“总觉你说人之短,看人之轻”,并警告陈诚要“切思而自反”(《函电》第77页)。

蒋不仅多次批评“辞修器量狭窄”,在1947年3月的日记中甚至写有非常激愤之语,如“所可痛心者不仅外人以冷眼观吾国,即战高级将领如辞修者,亦莫不对政府经济政治各种重大之政策,动辄猜疑与诽谤,其失却自信心类皆如此者,不胜痛愤”(《蒋介石日记》1947年3月28日)。

但陈诚依然故我,同年8月他以参谋总长身份接任熊式辉的东北行辕主任之职,主持东北“剿共”,实际悲观至极,《家书》中多次坦陈其时局观,称“以现在中央之政策与制度,纵有神仙下凡,亦无能为力”;“如不改革,只有同归于尽”(《家书》第554、557页)。

甚至说“无怪一般咸认为,欲中国有办法,非推翻现政府不可”,并且再次萌发脱身而去之念,“决心已定,决先辞参谋总长,再辞东北行辕,总期脱离政治与军事”(《家书》第556—557页)。

巧合的是,同年底陈诚胃疾复发,翌年2月初得辞本兼各职,手术后赴台湾疗养,年底担任台湾省主席。

陈诚在国民党的高级将领中,属于比较具有政治头脑的人,办事思虑细密,也相对洁身自爱。他确实自视甚高,屡把非中央系的张学良、杨虎城、冯玉祥、宋哲元、李宗仁、白崇禧、陈济棠、何健、韩复榘等称为“封建势力”,与孔祥熙、宋子文也有矛盾,对把持国民党组织系统和党务工作的陈果夫、陈立夫非常不满,对蒋介石倚重的特务系统屡加批评,与汤恩伯、胡宗南也存在矛盾。

因此,在派系林立的权力网络中,陈诚除了顺从和依靠凌驾于权力网络之上的蒋介石之外,几乎难有立足之地。

故陈诚在一些事情的见解上虽然与蒋介石相左,言词上也有顶撞,但绝对少不了向蒋表白,他与蒋“名虽部属,恩深骨肉”(《函电》第572页),称“蒋先生之爱我望我,虽自己之父兄亦有所不及”(《家书》第186页)。所以陈诚虽然多次想“脱离军事与政治”,甚至离开蒋介石,但有多少次辞职和“病休”,随后就有多少次再作冯妇,直至熬到白头。