柳宗元与王叔文的改革 柳宗元与"永贞革新":唐帝国灭亡前的最后余晖

柳宗元所处的时代,唐朝已走出了“大唐辉煌”。 安史之乱是转折点,唐朝经历了初期的贞观之治和中期的开元盛世之后,开始由盛转衰。德宗年间,重用宦官,纵容藩镇,进一步加重了唐朝的危机。德宗死后,儿子李诵即位,是为顺宗。

而李诵早就身体不好,还在德宗活着将死未死之际,已是可大病缠身,后中风失去了说话能力,成了哑巴。一年后掌政的李诵也无法上朝理政,在位仅6个月就被轰下了台。而就在他在台上的短暂时间里,在他的支持下,以王叔文、王伾为首的“二王”进行了改革,史称“永贞革新”。柳宗元就在这个时候登场了,时被任命为礼部员外郎(掌文教外交的中级官员),成为“二王”改革的中坚力量,深深地卷入这场短促的改革之中。

要知道,柳宗元首先是个文人,其次才是“政治家”,一个不够成熟的“政治家”。同时参与了这场改革的还有刘禹锡,此人在诗文上也是大名鼎鼎。这真是一个才人辈出的朝代,刘禹锡被同时代的另一大诗人白居易称为“诗豪”。

本是文人,却要参政,注定是一场悲剧。也正是由于他们这令人瞩目的文人的身份,——这也是我们今天知道他们的最重要的原因,使得这场短促的革新有了不同的意味,更加耀眼璀璨。而“二王”对刘禹锡更为欣赏,允诺事成之后,让刘禹锡担任宰相。

这就还要涉及到另外一个人,他也值得一提,也是大文豪,三人一度还是好朋友,谁呢?韩愈韩昌黎。韩愈本人没有涉及这场改革,但事关事后对这场改革的评价,他的一些遭遇影响着刘柳二人认知上的变化。

我们今天更为孰知的是,韩愈与柳宗元共同倡导“古文运动”,“韩柳”并称,他们是“唐宋八大家”之中的两位唐时代人。我们还要知道,韩、柳、刘三人在中央共过事,有过交集。柳宗元和刘禹锡是同一年——贞元十九年(803),从地方调任中央来的,刘禹锡任监察御史(相当于中央监察部处级官员),柳宗元任监察御史里行(见习,与御史职权相同,薪水少一点)。

当时柳宗元30岁,刘禹锡比柳宗元大1岁,是31岁。而韩愈比他们更要大点,已是35岁,中进士早1年,进中央早两年,也刚刚晋升为监察御史。

这样,他们就走到了一起。以文会友,相同的志趣让他们很快成了朋友,讨论文学,唱和诗赋。这是一段愉快的合作期,韩愈后来写长诗《赴江陵途中寄赠三学士》也说:“同官尽才俊,偏善刘与柳。”

俗话说:好花不长开,好景不长在,不久他们就产生了罅隙。因韩愈抨击时弊,触怒德宗,被逐出朝廷,被贬官为广东阳山县县令。而当时刘、柳深受太子信任,正是朝廷里的红人。韩愈所检举的京兆尹(首都一把手)李实,曾是刘、柳在县里工作时对他们器重有加的老上级老领导,所以韩愈产生了怀疑,认为刘、柳两人在背后说了他的坏话。

而刘、柳两人从韩愈突遭重挫的身上则看出了后台的重要性,“朝中有人好做官”,韩愈朝中无人,没有后台,难免遭受厄运。

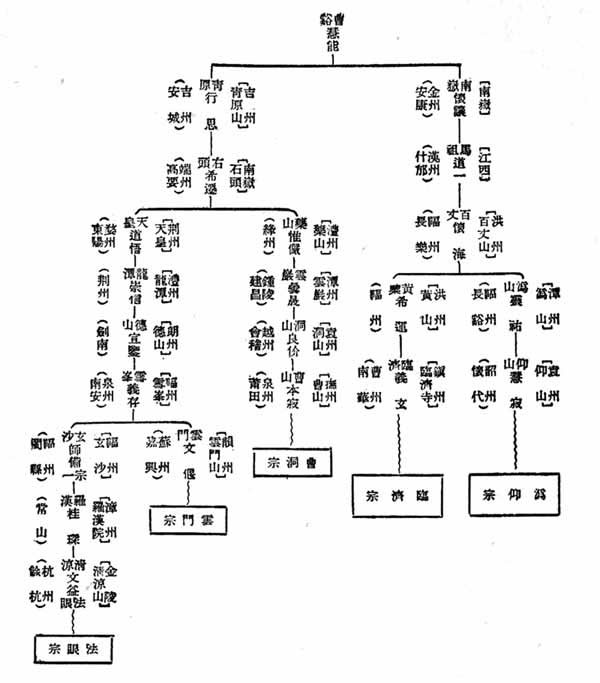

也许正暗暗庆幸自己有个大后台——太子李诵。也许正是因此,刘柳深深卷入,惜乎顺宗短命,后台没靠住。“永贞革新”是昙花一现,从开始到结束,共146天,是另一版本的“百日维新”。 “二王”被贬,另外还有八人俱被贬为边远八州司马,除柳宗、刘禹锡元外,其他六人为:韩泰、陈谏、韩晔、凌准、程异及韦执谊。

这就是历史上著名的“ 二王八司马”。“永贞革新”时间虽短但电光石火,影响深远,同时争议也颇大,一直评价不好。

而在这对“永贞革新”非议的评价中,韩愈“功不可没”。对好友的怀疑未经坐实,后来事实也证明这是一个误解,不过韩愈一直未曾谅解。舒芜在《韩愈诗选》序中说:“对于政敌王叔文集团,包括对老朋友柳宗元、刘禹锡,真是悻悻之状如见,切齿之声可闻。

”韩愈的长诗《永贞行》有幸灾乐祸落井下石之嫌,后撰写《顺宗实录》,其中也满是诋毁和中伤。这也成为韩愈一生政治上的污点。相形之下,白居易倒是充满着同情。韩愈在柳宗元死后为他写的《柳子厚墓志铭》中,虽对柳宗元的人品、才学和成就做了比较客观公允的评价,但提及此事仍语含讥讽。

后世修《旧唐书》、《新唐书》及《资治通鉴》等书,关于“永贞革新”一直受韩愈的影响,基本照抄《顺宗实录》,据此立说。

这样便使得 “二王八司马”形象受损,被说是“邪党”,也有人说是“权力斗争”,“秘书干政”。他们仿佛成了千古罪人,只是从清代以来评价逐渐增高。柳宗元曾写《行路难》一诗反驳韩愈等人的不实之词,刘禹锡临终前也曾撰写《子刘子自传》为“永贞革新”进行辩护,企图为王叔文恢复名誉。

历史就是这么吊诡,“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”当初韩愈被贬,没有参与这场革新中来,两年后又被召回长安。这时“永贞革新”已告失败,自己从边远地区回到朝中,而旧友却从朝中到了边远地区。在他被贬黜的灰暗日子里,正是“永贞革新”轰轰烈烈的时候,刘、柳正叱咤风云炙手可热。

现在轮到自己春风得意,而他们正吟着诗文,游逛着山水,排遣着内心的苦闷。“城上高楼接大荒,海天愁思正茫茫”,“一坐飞语,废锢十年”、“失意多病,心如寒灰。

”柳宗元先是被贬到永州,一呆就是十年。后受命回长安,正满心欢喜,孰料又被贬至更远的柳州。“十年憔悴到秦京,谁料翻为岭外行。”柳宗元和刘禹锡又一同回到长安,又一同再次别离,刘禹锡被贬到广东连州。

两人衡阳分手,柳宗元写诗相赠:“今朝不用临河别,垂泪千行便濯缨。”柳宗元最终客死在柳州,年仅47岁。刘禹锡寿命长一些,活到71岁,几经辗转,虽未复起用,但晚年在洛阳还好有好友白居易、裴度等人相伴。

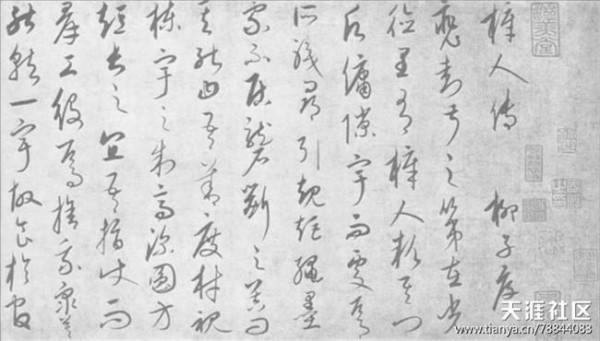

他把柳宗元的诗文稿编为《柳河东集》,这也算是对好友在天之灵告慰吧。鲁迅《白莽作<孩儿塔>序》中说:“一个人如果还有友情,那么,收存亡友的遗文真如捏着一团火,常要觉得寝食不安,给它企图流布的。”不知刘禹锡为柳宗元编《柳河东集》的时候,是否也有这种心情。

就这样,柳宗元从“超取显美”的高官一下子被贬为“自度罪大”的流囚,人生经历了“过山车”般的剧变,精神上遭受了极大的打击。或许,真的是江山不幸诗人幸,诗穷而后工,政治改革失败,文学上的春天来了。柳宗元正是在流放期间创作了大量优秀的诗文。

西方精神分析学派把不幸、苦痛、创伤、挫折都视为一个人创作内驱力。弗洛伊德在1908年发表的《作家与白日梦》一文中,谈到了不幸、幻想与作家创作之间的关系,认为,文学创作的驱动力来自于幻想——白日梦,而幻想是一种未完成的愿望的满足,来自于不幸。

“一个幸福的人绝不会幻想,只有一个愿望未满足的人才会。” “幻想的动力是未得到满足的愿望,每一次幻想就是一个愿望的履行。它与使人不能感到满足的现实有关联。”日本厨川白村的《苦闷的象征》与弗洛伊德精神分析学说一脉相承,他说:“作家的生育的苦痛,就是为了怎样将存在自己胸里的东西,炼成自然人生的感觉的事象,而放射到外界去。”

正是柳宗元这坎坷的外在经历化作了他内在的创作驱动力。他没有沉沦,也没有选择逃避,也深知这不可能。他在不幸中幻想,在苦痛中反思,他要把政治上的挫败化为文学上的养料。这时候我们看到的柳宗元形象有三个:一个是《江雪》中所刻画的倔强不屈、孤傲独立,一个是《渔翁》和《永州八记》等山水诗文中的闲适超脱、怡然自得, 再一个就是包括《黔之驴》在内的《三戒》中所具有的自我批判、内心反省。

活在矛盾的痛苦的状态中,他需要静下心来好好理一理头绪了。

永州环境荒凉,十年生活,不堪回首。司马是个闲职,柳宗元真正的身份是个罪犯,这一点他很清楚。仕途没了,朋友没了,人生维艰。屋漏偏逢连夜雨,随他来永州的70岁老母病故,爱女又夭折。

而政敌仍然不放过他,时时监视,造谣诽谤,人身攻击。33岁的柳宗元健康状况极度恶化,“百病所集,痞结伏积,不食自饱。或时寒热,水火互致,内消肌骨。”王叔文被赐死后,他内心更加恐惧,“恒惴栗”, “行则膝颤,坐则髀痹。

”大有一种大祸临头之感,小命毕竟捏在人家手里。一如一千多年前“游于江潭,行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”的屈原。余秋雨在《柳侯祠》一文中,以抒情的笔调写道:“炎难也给了他一分宁静,使他有足够的时间与自然相晤,与自我对话。于是,他进入了最佳写作状态,中国文化史拥有了《永州八记》和其他篇什,华夏文学又一次凝聚出高峰性构建”。

拨开笼罩在《三戒》上的迷雾,隐约可见隐藏其后的柳宗元对“永贞革新”一事自我反讽。本雅明说:“寓言的沉思必须清除对客观世界的最后幻觉,完全用自己的手法,不是在世俗物质世界上嬉戏地而是在天堂的注视之下严肃地重新发现自身。

”对于“永贞革新”,他只能采用文学曲笔,《三戒》就是通过三个寓言故事来表达。 “有客谈麋、驴、鼠三物,似其事,作三戒。”什么事?当指“永贞革新”。这件事给予的教训实在是太深刻太惨痛了,他说自己参加革新活动是“年少好事,进而不能止,这颇类似“黔之驴”,徒有其表,外强中干。

所依靠的后台——顺宗皇帝李诵短命,靠不住。而依靠顺宗李诵的力量,不正是在主人保护下骄纵“临江之麋”吗?顺宗李诵退位,宪宗李纯上台,换了新主人,他们“改革派”立刻失势,成了“永某氏之鼠”。

而同僚包括自己在内得势时得意忘形忘乎所以,在别人看来,是不是有点“仗势欺人”?弄弄诗词歌赋还可以,玩起政治也算得上“无才无德”、“外强中干”了。

和皇帝比是小人物,但能为皇帝所重用,也说得上“官高位显”、 “上层人物” 。吴庚舜、董乃斌《唐代文学史》说:“柳宗元的某些寓言,古代有的注家和今天有的论者以为或许是因为后悔自己及祸而作。从那些作品的内容来看,这样的可能性是存在的。”就是在这样的心态下,柳宗元完成了《黔之驴》等的创作,警戒自己,也是在警戒他人后人。

由此可知,《黔之驴》实是一则驴被老虎吃的“悲剧”,而非是老虎吃驴的“喜剧”。 “黔之驴”是无罪的,虽然可怜,自有可恨之处。“黔之驴”的悲剧是柳宗元的悲剧,更是中国文人群体的悲剧。翻开一部中国文学史,就是一部文人的悲剧史。

自屈原以降,有司马迁、嵇康、陶渊明、李白、杜甫,这就到了柳宗元、刘禹锡。韩愈也是,尽管与刘柳二人由好友而成为仇敌,但这是私仇,韩愈一样不顺,屡遭被贬。其后,苏轼、辛弃疾、李贽,等等,等等,名单实在太长。

他们的共同特点:有才、刚正、倔强、不驯,也有得意时改不了自高自大的坏毛病。这是一种“驴性”气质,“驴性”精神,有几位还颇跟驴有渊源,王粲、孙楚喜欢“驴叫”,自己也学“驴叫”,有“拗相公”之称的王安石更是每日乘驴出游,而且不问方向,全凭性情,率意而行。这些人做做诗,写写文章,应该是最好的选择,搞起政治无一不惨败。也许,不经历这番苦痛不足以成就诗文的大名?