由钢琴家朱晓玫首次中国之行想到的

2014年11月21号广州,凉爽而怡人。 我们又来到了久违的星海音乐厅,就在不到半年时间里,连续看了两场音乐会,对那次王羽佳的演奏还印象深刻。

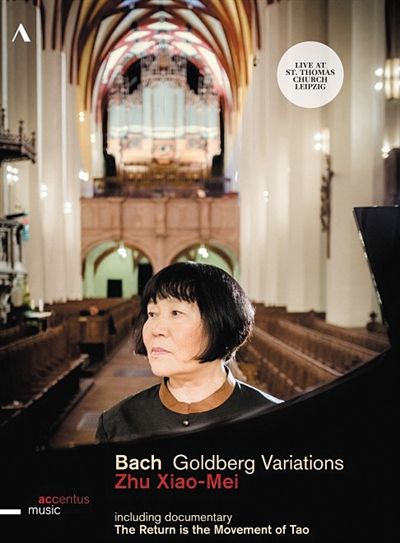

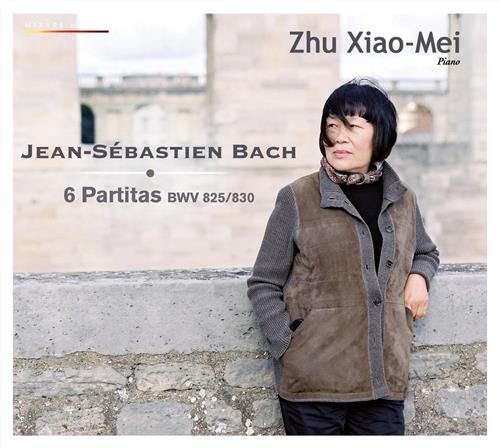

此次来广州演奏的是华裔的钢琴演奏家朱晓玫女士。 此次演出是她第一次在中国的巡演,所以意义非凡。中国人对她不是很熟悉,除了业内人士或者其它古典音乐迷之外,可能都没有真正了解过她。

音乐会开始前半个钟,我们观看了一部关于朱晓玫的纪录片,解说摘自其自传《河流与她的秘密》,讲述了她与巴赫音乐的情愫,也穿插了她日常生活练琴的一些片段。

这是一种很神奇的感觉,也是很神奇的体验。 演奏台上,一架钢琴和一张椅子整齐摆放着。前面屏幕上就放着这部纪录片,演奏家本人出现在了幕布上,她的背影,安稳,宁静。

音乐,如泉水淙淙流淌着。 这就好比是一部歌剧开头的序曲,每一个歌剧都有一首序曲,它起到了概括整部歌剧内容风格剧情的倾向,给观众们形成一个大致的轮廓,也给真正上场的音乐或者人物一种蓄势待发的准备。

这是一个迷人的时刻,给予人神秘而又期待的心情。演奏家此刻的缺席更增添了这样的气氛,我感觉到演奏家本人就躲在黑暗处的某一个角落注视着我们。

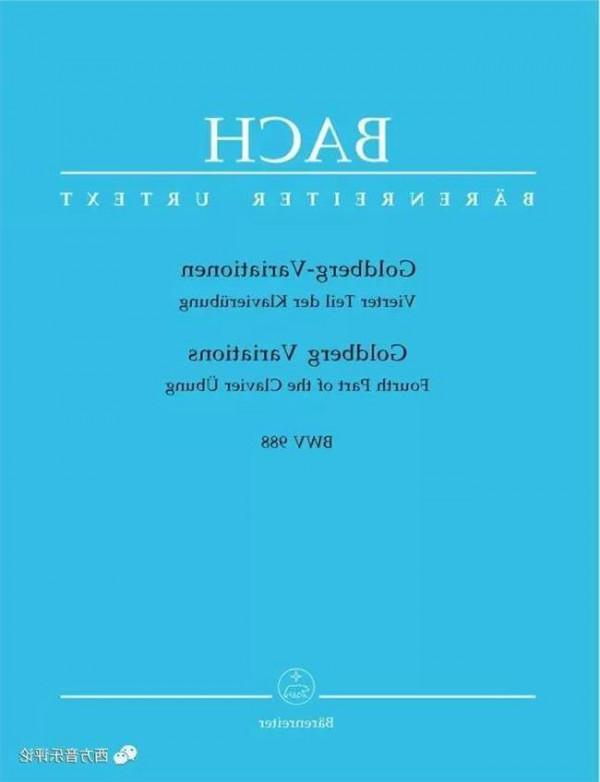

除了这个,这场音乐会的主题就是演奏家本人准备要演奏的巴赫的《哥德堡变奏曲》了,在这里,我不想大谈这部协奏曲,这一切都将围绕着《哥德堡变奏曲》展开。

它的声音来自欧洲的十八世纪的声音,来自一个生活在十八世纪欧洲人内心流淌出来的那些思绪,多么奇妙,这些声音由一个中国人,在一座偌大的城市一角弹奏出来,飘向在场每一个观众,无论他们是因何而来,是听得懂还是听不懂,还是懵懵懂懂等等,这些音乐都将在这一天晚上在这个特定的时空中,以一种包容豁达洒脱的灵性包容我们每一个人,每一个中国人。

而21世纪的中国人在听巴赫的曲子,这一个很理所应当的,很普通的一个行为,现在在我看来,显得是那么不可思议。

在纪录片中,朱晓玫这样写道:巴赫,我们中国人热爱您。

当然,这里面的中国人与意义上的中国人是不可同时而论的。 这个中国人,如果我没猜错,有朱晓玫女士自己的理解。我对有才华的脱俗的人自然有一种莫名的好奇,朱晓玫女士少女时代生活在中国,当时全国还在进行这如火如荼的文化大革命,一切西化的东西全部都被禁止。

她在被下放到内蒙古那段日子里,不知从哪里弄来一架钢琴,偷偷在一家农舍里练习演奏。

后来文革结束,一次偶然机会她得意出口深造,后来在国外过起了隐居的生活。 这让我想起了另一位早逝的钢琴怪才古尔德,他终其一生都在诠释巴赫,他的一生都围绕着巴赫的音乐进行。

他也弹奏巴赫的所有钢琴作品,他39岁对外界宣布,他要退出演奏界,过起了真正的隐居生活,他说这是一次退回到母亲子宫里的尝试。每天除了散步钓鱼,就是练琴。我不知道这是否是巧合,是巴赫这个神仙音乐的作用或者还是这两位演奏家本身就具备了某种为艺术而“遁入空门”的献身精神呢? 不,应该不是。

应该是巴赫的音乐有着某种与灵魂对话的功能,它起到了催化剂的作用。

然而,我更愿意这样想,是演奏家们本身的需要,灵魂的需要,巴赫的文本提供了这样一种可能性,因为里面也许有某种灵魂的觉醒,神秘,虔诚,肉欲,世俗的觉醒,这又是巴赫文本一个开拓性的特点,它是一种准备,给后代无数作曲家提供一个自由探索的空间,然而,巴赫的文本永远只属于自己。

演奏家的精神,只有把这死的文本赋予自己,才能演奏出一种感动人的活的音乐。 音乐文本—演奏家—模式化音乐文本—再造音乐文本—演奏家自己。

这是我自己总结出来的,均适用于潜心演奏的演奏家那里。在朦胧的灯光下,朱晓玫女士低着头,聚精会神地演奏。她为自己而演奏。

她要做到这一点应该不难,因为她可以想象自己是在自己温暖的家里,这只不过是一次很普通的饭后练琴,旁边还有一只黑毛猫咪陪伴着她。她可以在音符间思索,驰骋,绝望,欢乐。而我们买了票,穿戴齐整,煞有介事地期待她给我们制造的来自巴赫音乐的神秘,我们坐在观众席上,靠着背,或者前倾着身子,似乎很认真地听;又或者拿着录像机或者手机拍摄,妄图捕捉到台上朱晓玫女士一丝神奇,结果很泄了气地收回手机,因为有工作人员拿红外线扫了他们。

没错,这就是中国人听音乐会的习惯,因为我们生活在现代,我们必须在这种氛围里竭尽全力地靠近这让我们感觉“应该还不错”的艺术气息。

有谁会这么想到,我们观众席里的某一个年轻人的父母亲,或者一个中年人甚至老年人,他们也许在文革时代都在直接或间接地铲除一切西化的东西,斩断一切能够接触的西化的精神,这些要被铲除的对象里面也许就有我们这天晚上所听到的巴赫的《哥德堡变奏曲》,还有演奏家本人的命运。

我们也不会去思考朱晓玫在演奏的时候,她的脑子里在想些什么,更不会去了解文革对一个当时还是少女的她意味着什么?其中个把滋味谁人能解?就像《红楼梦》的作者曹雪芹这样说道:满纸荒唐言,一把辛酸泪,都云作者痴,谁解其中味? 她一身朴素的佛教徒穿戴,走路有些驼背,可却好像行走在云端,音乐会开始之前和结束后,她以虔诚的姿态,双手合十,给每一个方向的观众深深鞠了一躬。

她是否在向我们致意呢?也许是,也许不是......她在向这片曾经养育过她,也曾给她带来伤痛的土地鞠躬。

这片土地所带来的创伤,让她体验到了一种比普通人难以感受到的人间苦乐,也让她遇到了巴赫,遇到了《哥德堡变奏曲》,遇见了我们这天晚上所见到的朱晓玫本人。 2014年11月23日