郁达夫沈从文 说郁达夫 沈从文和老舍

4月初,去北京通县朋友家的草坪上烧烤,微风疏疏,落日溶溶,我说了句“春风沉醉的晚上”,妻子就笑。她在编我散文集时,已经几次读到这个句子。这是郁达夫的一篇小说的题目。这篇小说写了烟草女工———据说是“五·四”时期第一篇反映工人阶级生活的小说。

郁达夫还有一篇小说的题目我也很喜欢,叫《杨梅烧酒》。因为我居住在苏州时,年年都自制杨梅烧酒。杨梅烧酒可说是药,治腹泻非常有效。郁达夫的小说思路非常个人化,大体而言,有点落魄,尤其是游记日记一类的文字。《杨梅烧酒》讲的是一个落魄的小知识分子的发财妄想。妄想就是腹泻,只是杨梅烧酒并不能治疗它。

一次,郁达夫上酒馆,埋单之际,从鞋子里掏出几张钱,说:“平日里总爱它的气。”

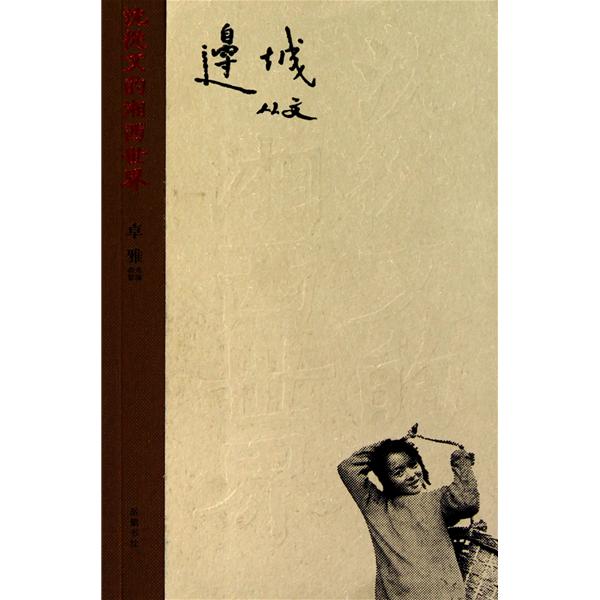

在郁达夫所创作的小说中,我最喜欢的是《迟桂花》,这篇小说与鲁迅的《在酒楼上》、周作人的《初恋》和沈从文的《边城》,放在一起阅读,是大有意味的。

如果要对郁达夫的审美趣味作些关注,就不可忽略他的书法。郁达夫书法,书的是才情之法。我见过他的一个条幅,散散松松地写来,如灯花坠月,似柳枝逆风。更像一个人塌着肩膀回家,倦了,累了。在“五·四”名家中,郁达夫的写作,取的是斜姿。这斜,是“竹外一枝斜更好”的斜。一星如月看多时,不觉鸡叫头遍。

沈从文的夫人张兆和与我故乡苏州有点关系,她是7岁的时候随家从上海搬到苏州。她是安徽合肥人。她的弟弟张寰和,也就是沈从文的郎舅,做过我的校长。沈从文的《月下小景》,就是写给他的。那一年沈从文到苏州向张兆和求婚,不太顺利,张寰和用自己的零花钱,给沈从文买了瓶汽水,使沈从文感到莫大的安慰。

我听张校长说起过巴金,没听过他谈论沈从文。他怕我不知道吧。其实我还真不知道。一直到离开张校长的领导,在社会上学写作时,才读到沈从文的作品。而张校长却再也没有见过。

沈从文的作品,我一读就迷。那时已20岁,差不多该有头脑了。迷恋他的作品,竟径直迷恋到他出生的民族。以至我在填履历表“民族”一栏里,填上了“土家族”。只是后来领导找我谈话,说真是少数民族的话,将有些政策性照顾。我才很不情愿地改回“汉族”。

说来也奇怪,沈从文的作品我读得并不多,而且常常没有读完。就像走过一片草地,嗅到青草绿袖飘飘的气息,也就不需要在草地上坐下身子了。

沈从文文章的妙处,在于拖泥带水而不浑浊。这是一只干净的杯子所盛起的泥水,泥沉杯底,清水浮了上来。但他并不把泥倒掉。这泥,是他的野性,是他的生命力,也是他隐密的话语。后来一些向他学习的人,只有清水而无泥,故显得小器。

日本作家水上勉的《蟋蟀罐子》,是我读到老舍作品前先读到的有关老舍的文字。前几天我逛琉璃厂,想到老舍先生。我觉得他身上有一种中国文化人少有的过日子的劲头。或者说他把握了世俗快乐的原则。快乐的人,必定是对生活有深刻洞察力的人,必定是内心富于诗意的人,必定———甚至还怀有绝望。老舍他种花、藏画,像他写相声、鼓词一样,是他生命中快乐的自然流露。快乐总是不做作的,总是从容的。

老舍的作品,给我印象最深的是他的散文和古体诗词,其次是《茶馆》。老式的茶馆,在江南一带,还偶有所见,或许在那里能找到老舍:他的手搭在茶壶上,瞧着窗外的一片鸡毛。这一片鸡毛,怒发冲冠般从污泥中一跃而起,飞进天空。这远离我们的晴朗蔚蓝的天空。

快乐的人也会愤怒。只是有时候,更感到绝望。十四五年前,我20余岁,读老舍的《月牙儿》,一抹挥之不去的凄迷雾气,绕在我身体上了。

有人说巴金是一个民族的良心,我说老舍———就是一个民族的生活。水上勉的《蟋蟀罐子》具体说了些什么,我也忘了。我想蟋蟀的家园并不在蟋蟀罐子里,应该在瓜棚间,应该在豆架下。传说老舍曾种过一架紫白相杂的扁豆,不是为了吃,是让夫人胡絜青写生。