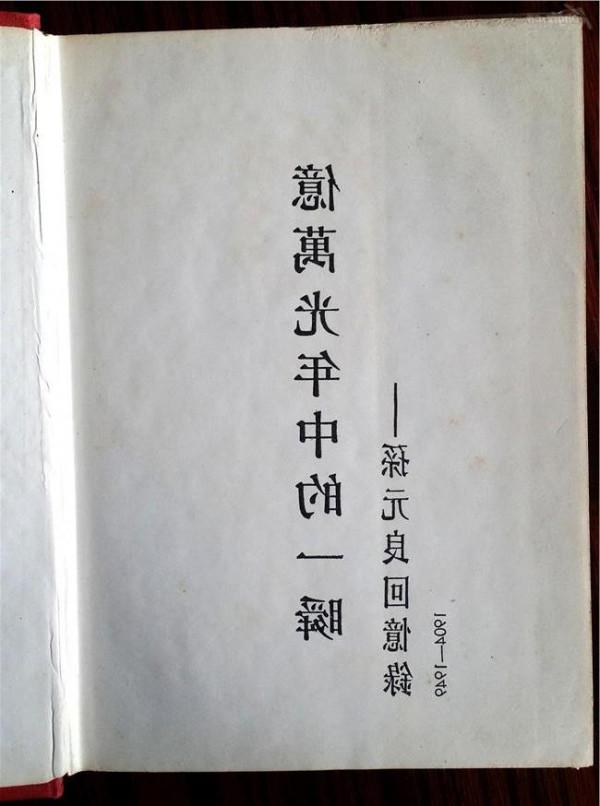

范元甄年轻 范元甄日记(1939)年7月29日 星期六

早晨天沉阴着,也看不出是否会下雨。爬起来,烘干昨天洗了未干的衣物,打好行李,克立送我往车站。 找到站长,再三叮着他,票算是买成了。与克立去吃早点。这家伙忽然说:“你回来后,我也不知道变成什么样了。”接着说:“最近总是有一关的。

也许我就逃不了这一关。”说着脸就红起来了。我真有点摸不着头脑,等到她说最近要去检查身体,我才明白——是否已有孩子,她自己已没把握了。她说到“死”,我被她深深感动了。当时,我真想用全部力量支持她“活”下去。

但是,越是这样就像越将我们两个中间划了一条鸿沟——在今天,好像我充满了希望、幸福,和不可侮的生命力,而她好像在生命的前程上已罩上了浓雾。我找不出适当的话来讲,只告诉她,不久惠兰会送一点琼她们的钱交给我,假如需要的话,她尽可以用。

“这不是钱所能解决的问题。”她的话叫我极难为情。似乎我懂得太少了。而我的心是诚恳的啊。我只有说:“假使钱可以解决问题的话。” 手续都办好了,当我带跑带跳似地提着我唯一的行李包往检查房时,检查员笑了。

他是对这么一个女孩子感到有趣么?提起粉笔就在行李上划字。后来,看到我的证章,却又问了一句:“里面是什么?”我告诉了他,这是被子、衣服。“没什么书吧?”天晓得这么一点小包还装得下书?但为了诚实,我告诉他,里面有点抄本——是空的。

跑到打防疫针的地方,那个人是送琼她们那天碰见的。他倒很“豪爽”地给了我一张证明。其实他如果坚持的话,我倒也想打一针。

这家伙真荒唐。在“性别”上,他给我添上了一个“男”字。我问及时,他也笑了。克立说,大概他没抬头,只看到了你的服装吧。哈哈! 坐上车了,克立仍不走。我也没话跟她说。她心里会想些什么呢?是不是非我所能了解的呢?车开时我们握了手,她说:“祝你成功,赶快回来!

”是的,在这一次一定要“成功”,这是我的第一次出勤哩。但是“早回来?”不会,看不见活的克立了吧?我害怕! 车开过化龙桥、小龙坎、歌乐山以及我未见过的青木关、壁山、永川、荣昌、隆昌……,过了永川就见到水了。

我很想在这儿学游泳。 这是有生以来第一次单独旅行。我没有兴奋,只像充满了不可侮的力。同车两女性坐我旁边,她们从上海到兰州。使我想到,为了回到祖国怀抱里来,她们经历如此的长途跋涉。

我们谈得相当好。晚上,她们中一个姓李的去找旅馆,也代我找到了地方。 宿在车站旁的金台旅馆,四角钱一张铺,三个人一间房,同房一位宜昌人,与她扯起同乡来。好久,我不敢躺下旅馆的床,但睡下后,倒没有多少臭虫和蚊子。 给超妈、克立、参座、报馆、琼各写了信。晚间下暴雨,一宿未熟睡。耗子凶得很。 内江没什么特点,只是糖食店大得很,回来时带些东西请大哥他们。