邓稼先许鹿希 邓稼先夫人许鹿西讲述邓稼先和杨振宁

邓稼先夫人许鹿西讲述邓稼先和杨振宁

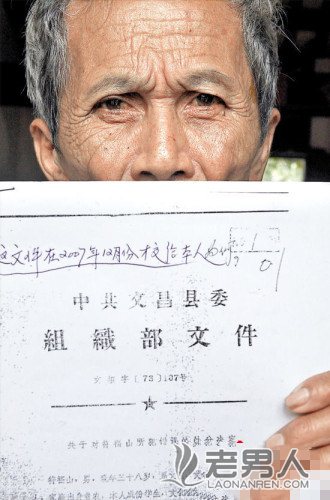

1958年,邓稼先接受研制原子弹任务后与家人合影

1958年,邓稼先接受国家最高机密任务——秘密研制原子弹。随后他人间蒸发,隐姓埋名,进入与世隔绝的西北戈壁。28年间,他带领团队,在极端艰苦的条件下研制出中国第一颗原子弹、第一颗氢弹、第一颗中子弹。

整整二十八年,邓稼先生死未卜不知去向,他的夫人许鹿希信守离别时相互托付的诺言,无怨无悔痴情等待。28年后的1986年,夫妻再度重逢,邓稼先却因为核辐射身患重病,一年后在妻子怀中离开人世。

杨振宁第一个要见的就是邓稼先

1971年夏天,邓稼先的老朋友、享誉世界的美籍华人杨振宁先生从美国经巴黎飞抵上海,自1945年离开祖国20多年后首次回国。在杨振宁先生开出的会见人名单中,第一个要见的就是邓稼先。

周恩来总理立即将邓稼先召回北京。那是进入夏季后气温比较高的一天,当他推开自己家房门站在许鹿希面前时,许鹿希不禁大吃一惊,她感到自己的丈夫就像从天上掉下来一样。

从1958年到1971年,这是一次极不寻常的相见。许鹿希还清楚地记得,那天突然出现在眼前的邓稼先穿着旧灰制服和绿军便鞋,一副心事重重的样子。当年那么英俊高大的汉子,如今都有了白头发。

分别那么久,他们突然见面,彼此相望,谁都说不出话来。好一会儿,还是邓稼先说话了:“家里都好吧?”

“好好??”许鹿希连着说了几个“好”字。

这时,许鹿希才回过神儿来。这么久了,一点音信都没有。许鹿希有些不自然地走近邓稼先,想接过他手里的提包。当她的手拉住提包的时候,邓稼先却把提包也抓得紧紧的。分别的时候他们是三十多岁,十多年过去了,如今他们都是四十多岁的人了,是生疏了,还是人到中年?他们就这样面对面地抓住一个提包,相对无言。

好一会儿,许鹿希强忍着就要流出的眼泪问:“你回来啦?”

邓稼先没有回答,只是松开提包去拉许鹿希的手。提包掉在了地上,他们的手紧紧地握在了一起。这一刻,泪水在无声地流淌。

许久,邓稼先才说:“你还记得我说过的老朋友杨振宁吗?”

“记得,记得呀。”

“他回来了。”

“那你回来是??”

许鹿希想问,又停住了。

她知道,邓稼先的一切都是不能问的。

邓稼先这时笑着,摇着许鹿希的手说:“给口水喝吧。”

“我去给你倒水,去给你倒水。”许鹿希说着转身去了厨房。

邓稼先四周环顾了一下,屋里的一切都没变。

端着水过来的许鹿希把水递到邓稼先的手上:“再不回来,都快不认识了。”

邓稼先喝了一口水若有所思地说:“我们的事情慢慢再说,杨振宁这次回来,我们要准备一下。”

许鹿希记得,邓稼先在她面前多次提起过杨振宁,许鹿希对杨振宁的名字是很熟悉的,只是从来没有见过。

“杨先生会来咱们家里吗?”

邓稼先说:“听组织安排吧。”

那一天许鹿希和邓稼先早早地吃了晚饭,把两个孩子安顿好后,他们就急匆匆地到商店去了。好在他们去得早,商店还没有关门。杨振宁先生虽然是他们的老朋友,但是也有二十多年不见了。所以,许鹿希坚持要给家里的床铺买一条新床单,左挑右选,买了条浅灰色带印花的床单。看着这条床单,邓稼先满意地笑了。

1971年邓稼先与杨振宁那次见面是他们分别二十多年后的第一次重逢。也就是那一次,许鹿希知道了邓稼先这次回来是周总理让他接待杨振宁先生。可能是第一次回来的时间太短吧,杨振宁先生1971年第一次回到中国时并没有去他们家,杨振宁和邓稼先是在友谊宾馆见的面。

和杨振宁见了面以后,邓稼先又很快回到了基地。

邓稼先许鹿希夫妇与杨振宁杜致礼夫妇

你要那么做也要碰钉子

许鹿希说:“1972年杨振宁先生再次回国后,邓稼先接到上级命令回到北京。是因为杨振宁先生的到来,他才能在一年后又回到北京的。杨振宁先生1972年回国那次到我们家来做客了。”

许鹿希指着我坐的沙发说:“你坐的这个沙发和你旁边那个沙发,一个是杨振宁坐的,一个是邓稼先坐的,我从1972年一直留到现在,很珍贵。”

那一天,杨振宁先生在房间里环顾四周后发现屋里没有孩子的床铺,问邓稼先:“孩子呢?”站在一边的许鹿希说,孩子在爷爷家里。

1972年杨振宁先生在邓稼先家里喝水谈天,彼此都有很多话要告诉对方,也有很多的事情要了解。

许鹿希说,这两位科学家在一起聊天的感觉非常好。

我问许鹿希:“什么感觉呢?”

“就是感觉他们对科学的那种执着吧,非常有意思。我问过杨振宁先生,我也问过邓稼先,我说你们俩谈话的时候,又默契,又幽默,彼此像是从来没有分开过。谈话间,杨振宁先生口若悬河,滔滔不绝,他的思路非常快。

离开祖国那么多年了,杨先生说的还是北京话,根本没有变化。他北京话说得非常好,因为他是很小就在北京了。他比邓稼先大两岁,在他面前,邓稼先更多的时候是以倾听的姿态出现的。后来我问过邓稼先‘为什么你们俩在一起的时候总是杨先生说话,你怎么不多说话呢’,邓稼先说‘当然了,杨振宁比我大嘛’。”

许鹿希说,邓稼先不正面回答她的问题,刚开始她还觉得是不是邓稼先出去了这么久不爱说话了,后来她才慢慢地体会出其中的意味。

您问邓稼先这问题的时候,他们俩都在一起吗?

“没有,我是随便地问了一下邓稼先。因为他们俩都在一起的时候,我不插话。”

那您在旁边吗?

“我不在旁边,因为有时候他们说的我不太懂,尤其邓稼先经常问杨振宁一些物理学或者科学上的问题,问的和说的都比较简单。这个问题现在国际上做到什么程度了?我们想往什么方向去做,合不合适?杨振宁先生马上就说这个工作在哪个国家哪个研究室,谁谁做到什么程度了,他们遇到什么问题,他们是怎么拐弯的,怎么碰钉子的??因为杨振宁愿意帮助别人,很多实验室的负责人遇到问题,经常给他打电话寻求意见,所以他对世界各国理论物理方面进展的情况非常清楚,甚至比有的科学杂志、物理学杂志上发表的前沿知识都要早得多。

这也是邓稼先一问他,他就滔滔不绝的原因。有时候说到俩人都不能够用语言完全表达了,就开始拿笔写了,写几个字就行,因为是公式吧。杨振宁先生笑着跟邓稼先说‘人家做到这个程度做不下去了,拐弯碰钉子了,你们千万别这么做’。

这是后来杨振宁多次回国对邓稼先最大的帮助。科学研究工作最要紧的是方向。能这样坦诚地说话,表明他二人友谊的深厚。

对于参与原子弹制造的这一代人来说,当时自己的国家是一个什么样的状况,有一个什么样的底子,都是十分清楚的。我们过去连汽车、自行车都造不了,更别想原子弹这些尖端的东西了。杨振宁回来的时候已经是1971年,原子弹、氢弹都成功了。

所以,杨振宁先生非常感慨。有位导演,要拍邓稼先的电视剧,说背景要一幢别墅,两队警卫。许鹿希说:“邓稼先不是那样的。现在的房子才是邓稼先生前住的房子。这两个沙发是杨振宁来看邓稼先的时候坐的。他们两人就这样一人一个,坐在这儿谈话。”

一个才思敏捷 一个忠实厚道

邓稼先和杨振宁真正成为好朋友,是在上了中学以后。他俩先后考进崇德中学,这是一座英国人办的教会学校。杨振宁早两年进校,他天资聪颖,才思敏捷,是个老师和同学都喜欢的“机灵鬼”。邓稼先也很聪明,但性格较为沉稳,待人忠实厚道,真诚可靠。这两个朋友在一起,互相珍视对方身上的优点,并看做自己性格的补充。

在课余时间,他们常常形影不离,或是趴在地上玩弹球,或是在墙边以手代拍,模仿壁球游戏,或是在一起谈天说地,甚至还比赛爬树。两人相处时,常常是杨振宁指手画脚,口若悬河,邓稼先则是面带微笑,洗耳恭听。

卢沟桥事变,日本侵略者的枪炮声打破了他们无忧无虑的学校生活,杨振宁随家南下迁往昆明。邓稼先的父亲邓以蛰因患肺结核咯血不止,只好留在北平,在西单附近租了小房暂住。因为崇德中学是英国人所办,在英国没有参战之前,日军不敢贸然令其停办,所以邓稼先继续读了两年,于1940年随大姐邓仲先也到了昆明。

北平沦陷后,清华大学、北京大学、南开大学均迁往云南昆明,在市郊一片起伏不平的丘陵间,合并组建起国立西南联合大学。这所抗战期间名扬全国的高等学府,拥有许多著名的学者和教授,可谓群英荟萃。

杨振宁于1938年考入西南联大物理系,本科学习结束后又进修了两年硕士研究生课程,所以他总共读了6年。邓稼先于1941年也考入西南联大物理系,在校学习4年。这样,他俩共有3年在同校同系学习。

1945年抗战胜利后,杨振宁报考公费留学生被录取,到美国芝加哥大学攻读博士学位。邓稼先在西南联大毕业后北上,在北京大学任物理助教。后来,邓稼先也考取了留美研究生。在赴美之前,他写信征求杨振宁的意见,到美国哪所大学就读较为合适。

杨振宁经过仔细斟酌,建议邓稼先到印第安那州普渡大学进修。原因是,一来此校离芝加哥很近,两人可以经常见面;二来普渡大学理工科水平很高,排在美国理工大学的前10名之内,而且收费低廉,经济上易于保证。

邓稼先采纳了杨振宁的建议。正好这时杨振宁的弟弟杨振平要去美国上大学,于是杨父将杨振平托付给邓稼先,二人结伴而行,于1948年乘船到达旧金山。邓稼先将杨振平送到芝加哥杨振宁处,然后到普渡大学就读。

二次大战结束后,世界科学技术飞速发展,人们认识到核物理的重要性,它成了世界性的热门学科。邓稼先和杨振宁不约而同地意识到,掌握好这门学问,是到达科学前沿的必经之路。两人所选的专业都是理论物理,亚学科都是理论核物理,而且他们的博士论文也同属原子核物理范围。

1949年暑假,邓稼先来到芝加哥,与杨振宁、杨振平团聚。三人同租了一间房子,一起煮饭、游玩、散步、聊天,重温儿时的情景,探讨学术上的问题。这是他们在美国时间最久、玩得最尽兴的一次聚会。在杨振宁和邓稼先的家里,至今仍保存着当时二人互相拍摄的照片。

杨振宁已经取得博士学位,不久应聘去普林斯顿高等研究所工作。后来,他与在美国留学的杜聿明先生的女儿杜致礼结为伉俪,并在美国定居,从事理论物理的科学研究。

邓稼先那个时候正在撰写博士论文。邓稼先很早的时候就接受了中国共产党的影响。他出国留学前,也曾经对跟他要好的地下党员说过,学成一定回国。

新中国诞生的消息传到大洋彼岸后,邓稼先的心情再也无法平静。1950年8月20日,邓稼先完成学业并取得博士学位,他冲破重重阻挠,登上威尔逊总统号轮船,于8月29日踏上了归国的路程。从那时起,邓稼先就与杨振宁分开了,不过他们的友情却一直保持着。

在告别宴会上,杨振宁忽然泪流满面

回到祖国后,邓稼先参与了正在进行的创建中国近代物理所的工作。留在美国继续从事理论物理学研究的杨振宁,先后任普林斯顿高等研究所研究员、教授,纽约州立大学教授和该校理论物理研究所所长等。他的科研成就硕果累累,引人注目,1957年获得诺贝尔物理奖,在学术界地位举足轻重,是美国和中国等多个国家科学院院士。

在杨振宁获得诺贝尔物理奖的第二年,1958年,邓稼先被选为研制中国第一枚原子弹的主攻手,从此隐姓埋名。

1964年,中国的原子弹爆炸成功,震惊了全世界。

当杨振宁听到中国原子弹爆炸成功的消息后激动不已。他从不同新闻机构的报道中,感到他思念的老朋友邓稼先参与了中国的核试验工作。他看到有美国的报刊报道说,中国人的原子弹是由美国科学家参与做成的。1971年他回到国内时很想问邓稼先,但是一直没有说出来。

那天,杨振宁离开北京去上海,返回美国,邓稼先去机场送行,当他把老朋友送入停机坪时,杨振宁回转身,看着邓稼先沉默了一会儿,终于问:“稼先,我在美国听人说,中国的原子弹,是一个美国人帮助搞的,他叫寒春,这是真的吗?”听到杨振宁这样的问话,邓稼先吃惊地张了张嘴,好一会儿,他才说:“你先上飞机吧。”

送走了杨振宁先生,邓稼先马上向上级报告并请示了他遇到的提问。周恩来总理明确指示:“可以告诉杨先生,中国的原子弹、氢弹全部是由中国人自己研制的。”

激动万分的邓稼先就在自己家里多次做过“粗估”计算的“一头沉”写字台上给杨振宁写了封信,并立即交专人乘民航班机赶往上海。

杨振宁是在上海市“革委会”为他饯行的宴会上接到这份信件的。当他拆开信封,一眼看到熟悉的邓稼先的笔迹……“全部是由中国人自己研制”,顿时泪水夺眶而出。“他控制不住地起身到洗手间去了。作为一个宴席的主宾,突然地泪流满面,在座的陪同人员非常惊讶,不知道发生了什么事情”。

2009年1月杨振宁在回答凤凰卫视记者的专访时,刚好说到这一段。他说:“当时自己不知道为什么眼泪就流了出来。后来有人问‘你为什么流眼泪’,既然有人问了,我也就想了,为什么流眼泪呢?为什么会有那么大的感情震荡,为了民族的自豪?为了稼先而感到骄傲?其实我也说不清楚,当时的感情可能很复杂吧。”

许鹿希说:“我与杨先生曾有过面对面谈话和信件的交往。以他的应变能力,可达外交家与政治家水平。他风度傲然,令人很难看到内里。他在人前不能控制自己的情绪,是因为他在海外盼望过的强国梦,被他的同学实现了。中国人再不必有屈身向外之感了。”

后来邓稼先又请杨振宁吃了一次烤鸭。和他在一起,邓稼先总感到有点儿紧张,他害怕童年时代的朋友会突然问起他的工作。可是杨振宁像是忘了这桩事,两个物理学家都在有意选择非物理学的话题。

从1971年杨振宁第一次回国之后,他就多次到中国讲学和访问,他关心中国的科学事业。每次来华,只要条件允许,他就要会见邓稼先,畅叙友情。杨振宁逐渐了解到邓稼先的功绩,对他更加敬重和爱护,用各种方式表达心意。

细心的杨振宁还记得邓稼先的爱好,知道他性格恬淡,喜欢京剧和交响乐,便特意从美国带来一张贝多芬第六交响曲的密纹唱片,送给邓稼先。在邓稼先即将60岁的时候,杨振宁又从美国买了一副设有电脑程序的国际象棋,要邓稼先注意休息和娱乐,闲暇时可以独自与电脑对阵。邓稼先感激老友的情意,收下了礼物。可是他实在没有空闲,这副国际象棋,如今还静静地躺在邓稼先家的柜子里。

杨振宁访华,救了邓稼先

杨振宁总是在关键的时候帮助邓稼先,无论是他有意识的还是无意识的。

就说1971年他第一次回中国访问的时候吧,在上海一到飞机场,接待他的外事人员问他要会见什么人,他就开了个名单,在北京要见的第一个就是邓稼先,这个名单很快就传到周恩来总理那里了,周总理就说赶紧把邓稼先找着,让邓稼先在北京接待杨振宁,可邓稼先当时正好是在青海的221基地,那些造反派和军管人员正在批判他们,给他们办学习班呢。

科学家也办学习班?

“嗯,办学习班,有邓稼先、于敏、陈能宽,两弹一星的科学家就有3个,另外还有十几个科学家和技术人员,都是骨干,办学习班,捏造事实,非说他们是有意搞破坏,这是非常冤枉的事。当时情况非常危险,正好这时赶上杨振宁回来,要见邓稼先,局面改变了,邓稼先得到解救。

邓稼先一走,那个所谓的学习班就垮了,所以把陈能宽、于敏等受批判的科学家也救了。另外十几个人,也都是我们国家非常宝贵的人才,他们也都得救了。这个事情非常巧合。

所以他们俩的关系不一般。这就是我为什么在那本《邓稼先传》里写他们虽然是同学但是他们的友情比兄弟的情义还要深的原因了。

1985年,邓稼先被确诊为癌症并住院治疗。在他住院的一年间,杨振宁曾两次前往探视。第一次探望时,邓稼先精神还不错,还可以站起来迎接杨振宁。两人谈兴很浓,他们一起回忆往事,互相询问熟识朋友的近况,杨振宁还兴致勃勃地介绍当时国际学术界的研究状况,随手写出一些公式和示意图。

1986年6月13日,杨振宁回美国前又来看望邓稼先。那个时候邓稼先开始大出血,医生已无法控制病情的恶化。杨振宁站在病床前,深情地望着卧床不起的邓稼先,杨振宁送上一束极大的鲜花,他知道,这次可能是与老友的诀别了。

当时,邓稼先的神智还很清醒,杨振宁走后,他对许鹿希说:“振宁知道我不行了,所以送来特大的一束鲜花”分别前,两人在病房里合影留念,稼先执意送至病房门口,两双手,写物理公式的手,握在一起。他们都知道,这一次是真正的告别了。

邓稼先要许鹿希代他送杨振宁下楼。杨振宁上车前,许鹿希告诉他说,稼先病情已非常危险,几乎无治愈的希望了。这消息给杨振宁很大打击,他为老朋友的病情焦虑不安。回到美国以后,他找到当时还没有上市的治癌新药,请韩叙大使通过信使迅速送往北京。可惜药送到的时候已经晚了。

一个多月后,1986年7月29日邓稼先病逝。远在美国的杨振宁教授怀着无限悲痛的心情给许鹿希发来唁电:

稼先为人忠诚纯正,是我最敬爱的挚友。他的无私的精神与巨大的贡献是你的也是我的永恒的骄傲。

许鹿希在给杨振宁的信中写道:“如果人生能有轮回,稼先还会选择这条路的。”

杨振宁先生在1986年9月23日的信中说:“是的,如果稼先再次选择他的途径的话,他仍会走他已走过的道路,这是他的性格与品质。能这样估价自己一生的人不多,我们应为稼先庆幸!”

两位著名科学家的友情不仅在科学界在民间也被传为佳话。他们身上体现出的理想、骨气、学识、为人等优秀知识分子的品德无不令人动容。

在邓稼先逝世一年后,1987年10月23日,深秋的北京,瑟瑟冷风给人们带来寒意。杨振宁在宋健、周光召、伍绍祖和九院领导及邓稼先的大姐邓仲先和夫人许鹿希等陪同下来到八宝山公墓鲜花丛中的灵台前,灵台上邓稼先的遗像前摆放着杨振宁送的花篮,缎带上写着“邓稼先千古--杨振宁敬挽”。杨振宁眼含热泪面对邓稼先的遗像肃立默哀,鞠躬悼念,祭奠与他有着半个世纪深情厚谊的挚友邓稼先。

祭奠仪式结束后,许鹿希按照邓稼先生前嘱托,向杨振宁赠送一套安徽出产的石刻文房用具,盒面写的上款是“振宁,致礼存念”,下款是“稼先嘱咐,鹿希赠一九八七·十”。杨振宁的目光停留在“稼先嘱咐”四个字上。

这一天,站在墓前的许鹿希思绪万千。她想起稼先逝世后杨振宁先生写来的亲笔信,信中说:“稼先去世的消息使我想起了他和我半个世纪的友情。我知道我将永远珍惜这些记忆??希望你在此沉痛的日子里,多从长远的历史角度去看稼先和你的一生。只有真正永恒的才是有价值的。”

在扫墓现场,许鹿希当即写了一首谢杨振宁先生为邓稼先扫墓的诗赠送给杨振宁先生:

谢杨振宁先生为稼先扫墓

许鹿希

去年谈笑病房间,谢君送别花束鲜。

稼先逝去劳悬念,深情凭吊八宝山。

重洋万里隔不断,互敬之心逐日添。

同窗友情胜兄弟,杨振宁与邓稼先。

1987年10月23日

在北京八宝山革命公墓,许鹿希将此诗赠送给了杨振宁先生。杨先生和许鹿希有一段对话,引起了双方的回忆,昔日的情谊、历历往事又涌上心头。许鹿希当晚将这一过程做了简单的记录:

许:去年,您曾两次到病房探望身患重病的稼先,他见到您很高兴。你们两人有说有笑,他连病痛都忘了。(去年谈笑病房间)

杨:(点头,目光缓缓转向它处)

许:您在临别时,送给稼先一大束鲜花,这束花放在他病房的窗台上。他常常凝视着鲜花,在剧痛中得到支持和安慰。他很平静地对我说:“外国人的习惯是在朋友的墓前送上一束鲜花,振宁他知道我不行了。” (谢君送别花束鲜)

杨:(热泪夺眶而出,不能控制情感,连忙掏出手绢擦拭)

许:稼先在1986年7月29日逝去后至今的一年多的时间里,您给我寄来9封信,并找出了40多年前你们合拍的一些照片和许多国外报纸的复印件以及新出版的书籍托人带给我,表明了您对稼先的怀念,今天又亲自来八宝山扫墓。(稼先逝去劳悬念,深情凭吊八宝山)

杨:(不断地用手帕擦拭眼泪,点头,哽咽难语)

许:太平洋的海水虽有万里之遥,您和稼先分居两岸,但是它隔不断两人的友情。这么多年以来,稼先对您十分钦佩,而且敬佩的心情与日俱增。(重洋万里隔不断,互敬之心逐日添)

杨:(泪止,放好手帕)

许:您和稼先之间的友情,若从1936年在中学时算起,到1986年是五十年,半个世纪。(同窗友情胜兄弟,杨振宁与邓稼先)

此时许鹿希将写好的这首七言律诗赠给杨先生。

杨:(收下写有此诗的纸)谢谢。我看看稼先的骨灰盒放在哪里(杨振宁进入八宝山革命公墓第1-3室灵堂。杨先生仰视安放在上排的邓稼先骨灰盒)。

从灵堂出来以后,杨振宁先生在最前面,大家排成单行沿着灵台绕行一圈。

许鹿希记

1987年10月23日深夜,许鹿希彻夜难眠。几十年过去了,在邓稼先走了一年后,杨振宁先生还回来为他扫墓。她为邓稼先有杨振宁这样的朋友而感动。

第二天,1987年10月24日的《人民日报》和《人民日报海外版》刊登了“新华社北京23日电:重洋万里隔不断,同窗友情胜兄弟--杨振宁到八宝山为邓稼先扫墓”。

中国“两弹元勋”和美国“原子弹之父”的对比

那一次扫墓之后六年,即1993年6月杨振宁先生又饱含深情地写下《邓稼先》一文,文章发表在香港中文大学出版的《二十一世纪》双月刊上,文中字里行间让人感受到邓稼先的人格魅力。特别是杨振宁先生在文中把邓稼先与美国原子弹设计的领导人奥本海默做了对比的介绍,读来令人深思。这篇文章发表后引起了海内外极大的反响。

《人民日报》在1993年8月21日全文转载,并加了编者按:此文珍贵处是杨先生从科技发展史的高度,将同他有长期交往、所知甚深的中国、美国两位原子弹设计的领导人做了对比评述,既高且深,又亲切可读。从杨振宁教授的回忆文章,可以进一步了解邓稼先同志的才能、风格、思想和为人。

现摘录文中“邓稼先与奥本海默”一节中的内容:

奥本海默和邓稼先分别是美国和中国原子弹设计的领导人,各是两国的功臣,可是他们的性格和为人截然不同--甚至可以说他们走了两个相反的极端。

奥本海默是一个拔尖的人物,锋芒毕露。他二十几岁的时候在德国哥廷根镇做波恩的研究生。波恩在他晚年所写的自传中说研究生奥本海默常常在别人作学术报告时(包括波恩做学术报告时),打断报告,走上讲台拿起粉笔说“这可以用底下的办法做得更好??”我认识奥本海默时他已40多岁了,已经是家喻户晓的人物了,打断别人的报告,使演讲者难堪的事仍然不时出现,不过比起以前要较少出现一些。

他的文章不可以速读。它们包容了优雅的风格和节奏。它们描述了近世科学时代人类所面临的多种复杂的问题,详尽而奥妙。

像他的文章一样,奥本海默是一个复杂的人。佩服他、仰慕他的人很多。不喜欢他的人也不少。

邓稼先则是一个最不要引人注目的人物。和他谈话几分钟就看出他是忠厚平实的人。他真诚坦白,从不骄人。他没有小心眼儿,一生喜欢“纯”字所代表的品格。在我所认识的知识分子当中,包括中国人和外国人,他是最有中国农民的朴实气质的人。

我想邓稼先的气质和品格是他所以能成功地领导许许多多各阶层工作者为中华民族做了历史性贡献的原因:人们知道他没有私心,人们绝对相信他。

杨振宇先生写的这篇《邓稼先》现在被收入中学语文教材。

“以前听说这件事情,觉得是传说。”

许鹿希说,邓稼先和杨振宁两人的父亲都曾经是清华大学的教授,邓稼先和杨振宁两个人半个世纪的友谊情深似海。

邓稼先逝世以后,为了让他们之间的友谊能够继续下去,许鹿希在1990年到美国去的时候,拜访了杨振宁先生。

那是一个晴空万里的日子,中午时分,在首都机场领取飞往美国的登机牌的时候,许鹿希刚好拿到了一个靠窗的座位,她开心地笑了。她要在这十几小时的飞行中,认真地思考一些未来的事情。

巨大的波音飞机平稳地飞行在云层上。她想到了邓稼先刚刚要去美国留学的时候,她那颗少女的心是多么惆怅,邓稼先从美国留学回来的时候,她又是多么喜悦。那个时候她的情绪变化只有她自己知道。

如今,邓稼先已经离世四年了,当初他在美国读博士的许多事情,邓稼先都给她讲过。他们曾经约定,有机会一定一起来美国。如今只有她一个追梦人了。

也不知过了多久,许鹿希从昏昏沉沉的睡眠中醒来。她从机舱窗户的挡板缝隙中,瞥见了太平洋耀眼的晨光。在一片水天一色的美景中,她睡意全无。她知道,在经历了十几小时的飞行之后,即将到达目的地。她感到自己的心跳得厉害,她虽然只来过一次美国,但对这个国家却有着特殊的情感。这情感从邓稼先留学那天就开始影响并感染着她。此时,她那颗等待的心更加迫切了。

十几小时的空中飞行之后,她首先要去拜访的就是自己丈夫的好友杨振宁先生。这是她期待很久的会面。巨大的波音飞机落地,机翼覆盖在地面上的阴影,同她急切的心情一样迅速前移。那种重回过往岁月的感受难以描述。她要在这次的拜访中了解更多有关邓稼先的事情。

她来到纽约州立大学杨振宁先生的办公室。

许鹿希说:“那天,我和杨振宁先生好好地聊了一通。有些问题我不懂,借这次拜访,详细地问了他一下。第一,我不懂为什么杨振宁和邓稼先都是搞核物理研究的,为什么在二十世纪四十年代,核物理发展那么快,那么吸引年轻人去做研究。

那一次,杨振宁给我讲了物理是怎么发展的,并且告诉我,在1948年那个时候,现在所谓的基本粒子还只是刚刚开始。核物理已经是比较大的一支了,它起源于1930年左右,到1948年核物理已经快有二十年的历史了。

尤其是在第二次世界大战以后,搞核物理研究的人非常多,很热门。邓稼先到了普渡大学物理系,他的导师是荷兰人,叫做德尔哈尔,是搞核物理研究的,所以邓稼先很自然地也做了核物理方面的研究。当然,还有一点就是,邓稼先学习核物理,是为了他多年压在心底的想让国家富强的愿望。他的论文题目《氘核的光致蜕变》,在当时是一个很时髦的题目,要细分的话,属于理论核物理范围。”

那一次去美国,许鹿希攒了很多问题希望在杨振宁先生那里找到答案,杨先生也仔细地回答了她许多问题。很多问题就是在那一次弄清楚的,这对她后来筹备、撰写《邓稼先传》起到了很大的推动作用。

当然,在那一次的会面中,杨振宁先生对有些问题做了再一次的核对。其中有一个问题是杨振宁先生以前听说过的,这次他又非常认真地向许鹿希再次询问。

“主要是在1971年,杨振宁先生第一次回国探亲的时候,我曾经告诉杨先生,他那次回来的时候,邓稼先正在青海221基地被造反派办学习班,邓稼先几次提出要研究业务,被造反派说成是反革命的修正主义,是杨先生回来后,提出要见邓稼先,这才救了他。

听我这么说杨先生不信,我说确有其事,他说你怎么证明?我说《光明日报》已经登载过于敏写的纪念邓稼先的文章,其中说到这事了。另外我给你那磁带里邓稼先也说了,还有就是后来出了一本书,美国人写的China Builds thebomb这本书,把这事也写进去了。

“杨先生听后,觉得这事情太巧了。

“看他将信将疑的样子,我又说,你的书架上有这本书,那书第几页,你翻翻看。

“杨振宁先生是个一板一眼的人,我看他还有怀疑,就从他的书架上把那本China Builds theBomb拿了下来,我之所以一眼就看到这本书,是因为我家里也有这本书,非常熟悉。翻开让他看,他才信。那天我们在这上面还有点辩论的。

“他说了一句‘真没想到??以前听说这件事情,觉得是传说’。我说这是老天爷保佑,虽然我们不信神不信上帝,可是巧到极点,真是太巧了,有这么一个巧的事,才真的保住他们了。”

许鹿希1990年到美国去拜访杨振宁先生的时候,她已经在准备出版《两弹元勋邓稼先》了。她说,那天她是中午到杨先生那儿的。他们在一起共进午餐,然后整整一下午,他们在一起回忆邓稼先,回忆那已经久远了的许多往事。

杨振宁还自己开车带许鹿希转了一个很小的幼儿园。他告诉许鹿希,这个小幼儿园是他的女儿杨又礼小时候上的幼儿园。许鹿希有些奇怪地问,这个有什么特别的地方吗?杨振宁说,这个幼儿园的门特别重,女孩小的时候,给她放下车来,大人也必须下去,帮助孩子把那个门开开。许鹿希告诉杨振宁,北京的小孩送到幼儿园,就自己往里跑。

那一次在美国,许鹿希明显地感到,杨振宁先生对友人的怀念、对往事的怀念特别强烈。