《周有光百岁口述》 文字改革委员会

我是1955年10月离开上海,从此就没有回去了。到北京来开全国文字改革会议,开完会,领导就把我留下来,在新成立的中国文字改革委员会工作。委员会下面有两个研究室,第一研究室是拼音化研究室,我当主任,招牌上只有第一研究室,因为拼音化之外,还有旁的事情要管。

第二研究室是汉字简化研究室,主任是曹伯韩。 我在1920年代初进大学,就对文字工作感兴趣。

那时在圣约翰大学,都是用英文,用打字机,太方便了,这给我印象太深刻了。我也学了一点语言课程,后来在外国,特别到英国,我买到许多字母学的书。字母学在中国没有人研究的,我看了觉得很有趣味。

那时候我们的银行在美国经常跟英国联络,因为业务的关系,我要到英国去,那时候是业余的爱好,想不到后来会用上。20年代,上海语文左翼运动主要的人物是叶籁士,他办了《语文》杂志,我给他们写文章。

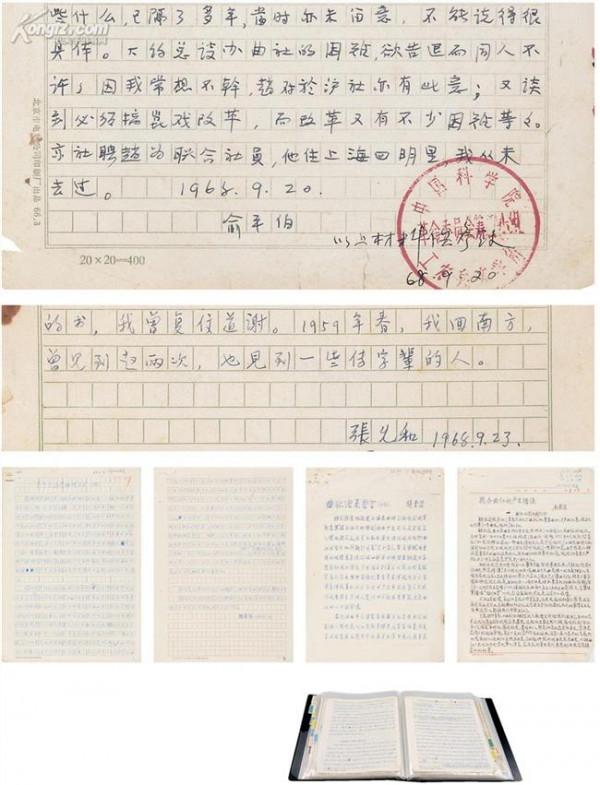

后来上海变成拉丁化运动的中心,我参加上海的拉丁化新文字运动。所以到了1955年10月北京开全国文字改革会议,要我来开会。 “反右”时,我改行了,我从前写的书和文章,假如他们要跟我算账,就麻烦了。

我说:“我搞语言是业余搞着玩的,是外行。”领导说:“这是一件新的工作,大家都是外行。”那时候的确是精力充沛,国家有需要就愿意做。

吴玉章是文字改革委员会的主任,当时级别很高,主任就是部长级,副主任是胡愈之,真正做事是他。吴玉章年纪太大了。胡愈之了不起,能写文章,见解真正有世界眼光,他同我很谈得来。那时胡愈之是领导人,待人好得不得了,没有什么官架子。

常常在晚上9点钟,我要睡觉了,他们来了,一谈谈到12点,像朋友一样,所以工作很愉快。周总理经常请我们到中南海讨论问题,到了吃饭时间就留我们吃饭,的确是政府和人民团结很好。

当时研究拼音方案是一件大事情。“文改会”下面成立一个拼音方案委员会,小委员会有十五个人,实际上开会来一来,平时他们各有各的工作。真正工作是我们研究室做的。

后来要起草一个草案,推三个人:叶籁士、陆志韦、周有光。许多资料都是我搞的,因为我是主持这个研究室的。这件事情应当说很复杂,搞了三年才成功。人家跟我开玩笑说:“你们几个字母搞了三年。”现在想起来,花了三年工夫很值得,把所有的问题彻底解决,一点不马虎,今天人家提出的任何问题,都是过去研究过的。

这个地方就用到字母,没想到我在伦敦买的字母学的书发挥作用了。世界上有那么巧的事情。 拼音方案这个工作不是普通人想象的那么简单,要用到字母学,凑巧我对这一门学问很感兴趣,是业余搞的。

当时缺少材料,我在国外有一些研究联络点,请他们想办法买材料寄来。因为语文研究方面的书,我的确也看得不少,不是像读书那种看,是比较轻松的浏览,可是要工作就要认真看。

从“文改会”来讲,把我留下来,的确是找到一个合适的人,因为中国搞语文学、文字学的人多得很,可都是搞传统的语文学,现代的东西就搞得很少,几乎没有人搞字母学。

汉语拼音方案花了三年工夫,现在应该说是成功了,全世界都在用这个方案。这个方案问题多得不得了,世界各国也不了解中国要搞一个方案干什么,很快联合国教科文组织就提出要求,特别是航空发展出现一个地名标准化,需要罗马字地名怎么拼,一个拼法不对,这在航空就不得了,会出大事情。

拼音方案首先在航空上帮了忙,要求地名标准化,不仅是我们,许多国家都要有,欧洲也是这样子,欧洲一些国家的地名,单在欧洲就有几个讲法。航空要求一个地名只能一个写法,一个讲法,否则就会出问题。