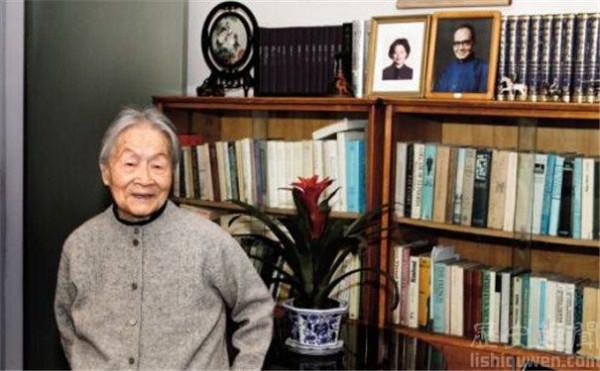

杨荫杭的大哥 杨绛:回忆我的父亲杨荫杭(三)

我父亲凝重有威,我们孩子都怕他,尽管他从不打骂。如果我们个乖,父亲只会叫急,喊母亲把淘气的孩子提溜出去训斥。钟书初见我父亲也有点怕,后来他对我说:“爸爸是‘望之俨然,接之也温’。”我们怕虽怕,却和父亲很亲近。他喜欢饭后孩子围绕着一起吃点甜食,常要母亲买点好吃的东西“放放焰口”。我十一岁的暑假,在上海,看见路上牵着草绳,绳上挂满了纸做的小衣小裤,听人家说“今大是盂兰盆会,放焰口”,我大惊小怪,回家告诉父母,惹得他们都笑了。可是“放焰门”还是我家常用的词儿,不论吃的、用的、玩的,都可以要求“爸爸,放焰口!”

我家孩子多,母亲好像从没有空闲的时候。我们唱的儿歌都是母亲教的,可是她很少时间陪我们玩。我记得自己四五岁的时候,有一次在小木碗里剥了一堆瓜子仁,拉住母亲求她“真的吃”——因为往常她只做个姿势假吃,那一次她真吃了,我到今忘不了当时的惊喜和得意,料想她是看了我那一脸的快活而为我吃尽的。我八岁的冬天,有一次晚饭后,外面忽然刮起大风来。母亲说:“啊呀,阿季的新棉裤还没拿出来。”她叫人点上个洋灯,穿过后院到箱子间去开箱子。我在温暖的屋里,背灯站着,几乎要哭,却不懂自己为什么要哭。这也是我忘不了的“别是一般滋味”。

我父亲有个偏见,认为女孩子身体娇弱,不宜用功。据说和他同在美国留学的女学生个个短寿,都是用功过度,伤了身体。他常对我说,他班上某某每门功课一百分,“他是个低能!”反正我很少一百分,不怕父亲嘲笑。我在高中还不会辨平仄声。父亲说,不要紧,到时候自然会懂。有一天我果然四声部能分辨了,父亲晚上常踱过廊前,敲窗考我某字什么声。我考对了他高兴而笑,考倒了他也高兴而笑。父亲的教育理论是孔子的“大叩则大鸣,小叩则小呜”。我对什么书表示兴趣,父亲就把那部书放在我书桌上,有时他得爬梯到书橱高处去拿;假如我长期不读,那部书就不见了——这就等于谴责。父亲为我买的书多半是诗词小说,都是我喜爱的。

对有些事父亲却严厉得很。我十六岁,正念高中。那时北伐已经胜利,学生运动很多,常要游行、开群众大会等。一次学生会要各校学生上街宣传——摄一条板凳,站上向街上行人演讲。我也被推选去宣传。可是我十六岁看来只像十四岁,一着急就涨红了脸。当时苏州风气闭塞,街上的轻薄人很会欺负女孩子。如果我站上板凳,他们只准会看猴儿似的拢上来看,甚至还会耍猴儿。我料想不会有人好好儿听。学校里有些古板人家的“小姐”,只要说“家里不赞成”,就能豁免一切开会、游行、当代表等等。我周末回家就向父亲求救,问能不能也说“家里不赞成”。父亲一口拒绝。他说:“你不肯,就别去,不用借爸爸来挡。”我说,“不行啊,少数得服从多数呀。”父亲说:“该服从的就服从;你有理,也可以说。去不去在你。”可是我的理实在难说,我能说自己的脸皮比别人薄吗?

父亲特向我讲了一个他自己的笑话。他当江苏省高等审判厅长的时候,张勋不知打败了哪位军阀胜利入京。江苏士绅联名登报拥戴欢迎。父亲在欢迎者名单里忽然发现了自己的名字。那是他属下某某擅自干的,以为名字既已见报,我父亲不愿意也只好罢了。可是我父亲怎么也不肯欢迎那位“辫帅”,他说“名与器不可以假人”,立即在报上登上一条大字的启事,申明自己没有欢迎。他对我讲的时候自己失笑,因为深知这番声明太不通世故了。他学着一位朋友的话说:“唉,补塘,声明也可以不必了。”但是父亲说:“你知道林肯说的一句话吗?Dare to say no!你敢吗?”

我苦着脸说“敢!”敢,可惜不是为了什么伟大的目标,只是一个爱面子的女孩子不肯上街出丑罢了。所以我到校实在说不出一个充分的理由,只坚持“我不赞成,我不去”。这当然成了“岂有此理”。同学向校长告状,校长传我去狠狠训斥了一顿。我还是不肯,没去宣传。被推选的其他三人比我年长些,也老练些。她们才宣传了半人,就有个自称团长的国民党军官大加欣赏,接她们第二天到留园去宣传,实际上是请她们去游园吃饭。校长事后知道了大吃一惊,不许她们再出去宣传。我的“岂有此理”也就变为“很有道理”。

我父亲爱读诗,最爱杜甫诗。他过一时会对我说“我又从头到底读了一遍”。可是他不做诗。我记得他有一次悄悄对我说:“你知道吗?谁都作诗!连xx(我们父女认为绝不能做诗的某亲戚)都在作诗呢!”父亲钻研的是音韵学,把各时代的韵书一字字推敲。我常取笑说:“爸爸读一个字儿、一个字儿的书。”抗战时期,我和钟书有时在在父亲那边。父亲忽发现钟书读字典,大乐,对我说:“哼哼,阿季,还有个人也在读一个字、一个字的书呢!”其实钟书读的不是一个个的字,而是一串串的字,但父亲得意,我就没有分辩。

有时候父亲教我什么“合口呼”、“撮口呼”,我不感兴趣,父亲说我“喜欢词章之学”,从个强我学他的一套。每晚临睡,他朗声读诗,我常站在他身边,看着他的书旁听。

自从我家迁居苏州,我就在苏州上学,多半时候住校,中间也有二三年走读。我记忆里或心理上,好像经常在父母身边;一回家就像小狗跟主人似的跟着父亲或母亲。我母亲管着全家里里外外的杂事,佣人经常从前院到后园找“太太”,她总有什么事在某处绊住了脚。她难得有闲静静地坐在屋里,做一回针线,然后从搁针线活儿的藤匾里拿出一卷《缀白裘》边看边笑,消遣一会儿。她的卧房和父亲的卧房相连;两只大床中间隔着一个永远小关的小门。她床头有父亲特为她买的大字抄本八十回《石头记》,床角还放着一只台灯。她每晚临睡爱看看《石头记》或《聊斋》等小说,她也看过好些新小说。一次她看了几页绿漪女士的《绿天》,说:“这个人也学着苏梅的调儿。”我说:“她就是苏梅呀。”很佩服母亲怎能从许多女作家里辨别“苏梅的调儿”。

我跟着父亲的时候居多。他除非有客,或出庭辩护,一上午总伏案写稿子,书案上常放着一叠裁得整整齐齐的竹帘纸完稿纸用,我常拣他写秃的长锋羊毫去练字。每晨早饭后,我给父亲泡一碗酽酽的盖碗茶。父亲饭后吃水果,我专司剥皮;吃风干栗子、山核桃等干果,我专司剥壳。中午饭后,“放焰口”完毕,我们“小鬼”往往一哄而散,让父亲歇午。一次父亲叫住我说:“其实我喜欢有人陪陪,只是别出声。”我常陪在旁边看书。冬天只我父亲屋里生个火炉,我们大家用煨炭结子的手炉和脚炉。火炉里过一时就需添煤,我到时轻轻夹上一块。姐姐和弟弟妹妹常佩服我能加煤不出声。

有一次寒假里,父亲歇午,我们在火炉里偷烤一大块年糕。不小心,火夹子掉在炉盘里,年糕掉在火炉里,乒乒乓乓闹得好响。我们闯了祸不顾后果,一溜烟都跑了。过些时偷偷回来张望,父亲没事人似的坐着工作。我们满处找那块年糕不见,却不敢问。因为刚刚饭后,远不到吃点心的时候呢。父亲在忍笑,却虎着脸。年糕原来给扔在字纸篓里了。母亲知道了准会怪我们闹了爸爸,可是父亲并没有戳穿我们干的坏事。

他有时还帮我们淘气呢。记得有一次也是大冬天,金鱼缸里的水几乎连底冻了。一只只半埋在泥里的金鱼缸旁边都堆积着凿下的冰块。我们就想做冰淇淋,和父亲商量——因为母亲肯定不赞成大冬天做冰淇淋。父亲说,你们自己会做,就做去。我家有一只旧式的做冰淇淋的桶,我常插一手帮着做,所以也会,只是没有材料。我们胡乱偷些东西做了半桶,在“旱船”(后园的厅)南廊的太阳里摇了半天。木桶里的冰块总也不化,铁桶里的冰淇淋总也不凝,白赔了许多盐。找们只好向父亲求主意。父亲说有三个办法:一是冰上淋一勺开水;二是到厨房的灶仓里去做,那就瞒不过母亲了;三是到父亲房间里的火炉边摇去。我们采用了第三个办法,居然做成。只是用的材料太差,味道个好。父亲助兴尝了一点点,母亲事后知道也就没说什么。

一次,我们听父亲讲叫化子偷了鸡怎么做“叫化鸡”,我和弟弟妹妹就偷了一个鸡蛋,又在冻冰的威菜缸里偷些菜叶裹上,涂了泥做成一个“叫化蛋”。这个泥蛋我们不敢在火炉子里烤,又不敢在厨房大灶的火灰里烤,只好在后园冒着冷风,拣些枯枝生个火,把蛋放在火里烧。我们给烟熏出来的眼泪险些冻冰。“叫化蛋”倒是大成功,有腌菜香。可惜一个蛋四人分吃,一口两口就吃光了,吃完才后悔没让父母亲分尝。

我父亲晚年常失眠。我们夏天为他把帐子里的蚊子捉尽。从前有一种捕蚊灯,只要一凑上,蚊子就吸进去烧死了。那时我最小的妹妹杨必①已有八九岁,她和我七妹两个是捉蚊子的先锋,我是末后把关的。珠罗纱的蚊帐看不清蚊子在里在外,尤其那种半透明的瘦蚊子。我得目光四扫,把帐子的五面和空中都巡看好几遍,保证帐子里没一只蚊子。

家里孩子逐渐长大,就不觉热闹而渐趋冷清。我大姐在上海启明教书,她是校长姆姆(修女)宠爱的高足,一直留校教法文等课②。我三姐最美而身体最弱,结婚较早,在上海居住。我和两个弟弟和七妹挨次只差一岁半,最小的八妹小我十一岁。

他们好像都比我小得多。我已经不贪玩而贪看书了。父亲一次问我:“阿季,三天不让你看书,你怎么样?”我说,“不好过。”“一星期不让你看书呢?”我说,“一星期都白活了。”父亲笑说:“我也这样。

”我觉得自己升做父亲的朋友了。暑假里,乘凉的时候,门房每天给我送进儿封信来。父亲一次说:“我年轻的时候也有很多朋友”;他长吟“敌人笑比中庭树,一日秋风一日疏”。我忽然发现我的父亲老了,虽然常有朋友来往,我觉得他很疲劳,也很寂寞。

父亲五十岁以后,一次对我说:“阿季,你说一个人有退休的时候吗?——我现在想通了,要退就退,不必等哪年哪月。”我知道父亲自觉体力渐渐不支,他的血压在升高,降压灵之类的药当时只是甚话。

父亲又不信中药,血压高了就无法叫它下降。他所谓“退休”,无非减少些工作,加添些娱乐,每日黄昏,和朋友出去买点旧书、古董或小玩意儿。他每次买了好版子的旧书,自己把蜷曲或破残的书角补好,叫我用预的白丝线双线重订。

他爱整齐,双线只许平行,不许交叉,结子也不准外露。父亲的小玩意儿玩腻了就收在一只红木笔盒里。我常去翻弄。我说:“爸爸,这又打入‘冷宫’了?给我吧。”我得的玩意儿最多。小弟弟有点羡慕,就建议“放焰口”,大家就各有所得。

①杨必,《剥削世家》和《名利场》(人民文学)的译者。

②杨寿康,曾翻译法国布厄瑞(P.Bourget)《死亡的意义》(商务,一九四○)

父亲曾花一笔钱卖一整套古钱,每一种都有配就的垫子和红木或楠木盒子。一次父亲病了,觉得天旋地转,不能起床,就叫我把古钱一盒盒搬到床上玩弄,一面教我名称。我却爱用自己的外行名字如“铲刀钱”、“裤子钱”之类。我心不在焉,只想怎样能替掉些父亲的心力。

我考大学的时候,清华大学刚收女生,但是不到南方来招生。我就近考入东吴大学。上了一年,大学得分科,老师们认为我有条件读理科。因为我有点像我父亲嘲笑的“低能”,虽然不是每门功课一百分,却都平均发展,并无特长。

我在融洽而优裕的环境里生长,全不知世事。可是我很严肃认真地考虑自己“该”学什么。所谓“该”,指最有益于人,而我自己就不是白活了一辈子。我知道这个“该”是很夸大的,所以羞于解释。父亲说,没什么该不该,最喜欢什么,就学什么。

我却不放心。只问自己的喜欢,对吗?我喜欢文学,就学文学?爱读小说,就学小说?父亲说,喜欢的就是性之所近,就是自己最相宜的。我半信不信,只怕父亲是纵容我。可是我终究不顾老师的惋惜和劝导,文理科之间选了文科。

我上的那个大学没有文学系,较好的是法预科和政治系。我选读法预,打算做我父亲的帮手,借此接触到社会上各式各样的人,积累了经验,可以写小说。我父亲虽说随我自己选择,却竭力反对我学法律。

他自己不爱律师这个职业,坚决不要我做帮手,况且我能帮他干什么呢?我想父亲准看透我不配——也不能当女律师(在当时的社会上,女律师还是一件稀罕物儿)。我就改入政治系。我对政治学毫无兴趣,功课敷衍过去,课余只在图书馆胡乱看书,渐渐了解:最喜欢的学科并不就是最容易的。

我在中学背熟的古文“天下一致而百虑,同归而殊途”还深印在脑里。我既不能当医生治病救人,又不配当政治家治国安民,我只能就自己性情所近的途径,尽我的一份力。如今我看到自己幼而无知,老而无成,当年却也曾那么严肃认真地要求自己,不禁愧汗自笑。不过这也足以证明,一个人没有经验,没有学问,没有天才,也会有要好向上的心——尽管有志无成。

那时候的社会风尚,把留学看得很重,好比“宝塔结顶”,不出国留学就是功亏一篑——这种风尚好像现在又恢复了。父亲有时跟我讲,某某亲友自费送孩子出国,全力以赴,供不应求,好比孩子给强徒掳去作了人质,由人勒索,因为做父母的总舍不得孩子在国外穷困。

父亲常说,只有咱们中国的文明,才有“清贫”之称。外国人不懂什么“清贫”,穷人就是下等人,就是坏人。要赚外国人的钱,得受尽他们的欺侮。我暗想这又是父亲的偏见,难道只许有钱人出国,父亲自己不就是穷学生吗?也许是他自己的经验或亲眼目睹的情况吧?孩子留学等于做人质的说法,只道出父母竭力供应的苦心罢了。

我在大学三年的时候,我母校振华女中的校长为我请得美国韦尔斯利女子大学的奖学金。

据章程,自备路费之外,每年还需二倍于学费的钱,作假期间的费用和日常的零用。但是那位校长告诉我,用不了那么多。我父母说,我如果愿意,可以去。可是我有两个原因不愿去。一是记起“做人质”的话,不忍添我父亲的负担。

二是我对留学自有一套看法。我系里的老师个个都是留学生,而且都有学位。我不觉得一个洋学位有什么了不起。我想,如果到美国去读政治学(我得继续本大学的课程),宁可在本国较好的大学里攻读文学。我告诉父母亲我不想出国读政治,只想考清华研究院攻读文学。后来我考上了,父母亲都很高兴。母亲常取笑说:“阿季脚上拴着月下老人的红丝呢,所以心心念念只想考清华。”

可是我离家一学期,就想家得厉害,每个寒假暑假都回家。第一个暑假回去,高兴热闹之后,清静下来,父亲和我对坐的时候说:“阿季,爸爸新近闹个笑话。”我一听口气,不像笑话。原来父亲一次出庭忽然说不出话了。全院静静地等着等着,他只是开不出口,只好延期开庭。这不是小小的中风吗?我只觉口角抽搐,像小娃娃将哭未哭的模样,忙用两手捂住眼,也说不出话,只怕一出声会掉下泪来。我只自幸放弃了美国的奖学金,没有出国。

父亲回身搬了许多大字典给我看。印地文的,缅甸文的,印尼文的,父亲大约是要把邻近民族的文字和我国文字——尤其是少数民族的文字相比较。他说他都能识字了。我说学这些天书顶费脑筋。父亲说一点不费心。其实自己觉得不费心,费了心自己也不知道。母亲就那么说。

我父亲忙的时候,状子多,书记来不及抄,就叫我抄。我得工楷录写,而且不许抄错一个字。我的墨笔字非常恶劣,心上愈紧张,错字愈多,只好想出种种方法来弥补。我不能方方正正贴补一块,只好把纸摘去不整不齐的一星星,背后再贴上不整不齐的一小块,看来好像是状纸的毛病。这当然逃不过我父亲的眼睛,而我的错字往往逃过我自己的眼睛。父亲看了我抄的状了就要冒火发怒,我就急得流泪——这也是先发制人,父亲就不好再责怪我。有一次我索性撒赖不肯抄了。我说:“爸爸要‘火冒’(无锡话‘发怒’)的。”父亲说:“谁叫你抄错?”我说没法儿不错。父亲教我交了卷就躲到后园去。我往往在后园躲了好一会儿回屋,看看父亲脸上还余怒未消。但是他见了我那副做贼心虚的样儿,忍不住就笑了。我才放了心又哭又笑。

父亲那次出庭不能开口之后,就结束了他的律师事务。他说还有一个案件未了,叫我代笔写个状子。他口述了大意,我就写成稿子,父亲的火气已经消尽。我准备他“火冒”,他却一句活没说,只动笔改了几个字,就交给书记抄写。这是我唯一一次做了父亲的帮手。

我父亲当律师,连自己的权益也不会保障。据他告诉我,该得的公费,三分之一是赖掉了。父亲说,也好,那种人将来打官司的事还多着呢,一次赖了我的,下次就不敢上门了。我觉得这是“酸葡萄”论,而且父亲也太低、估了“那种人”的老面皮。我有个小学同班,经我大姐介绍,委任我父亲帮她上诉争遗产。她赢了官司,得到一千多亩良田,立即从一个穷学生变为阔小姐,可是她没出一文钱的公费。二十年后,抗战期间,我又碰见她。她通过我又请教我父亲一个法律问题。我父亲以君子之心度人,以为她从前年纪小,不懂事,以后觉得惭愧,所以借端又来请教,也许这番该送些谢仪了。她果然送了。她把我拉到她家,请我吃一碗五个汤团。我不爱吃,她殷勤相劝,硬逼我吃下两个。那就是她送我父亲的酬劳。

我常奇怪,为什么有人得了我父亲的帮助,感激得向我母亲叩头,终身不忘。为什么有人由我父亲的帮助得了一千多亩好田,二十年后居然没忘记她所得的便宜。不顾我父亲老病穷困,还来剥削他的脑力,然后用两个汤团来表达她的谢意。为什么人与人之间的差异竟这么人?

我们无锡人称“马大哈”为“哈鼓鼓”,称“化整为零”式的花钱为“摘狗肝”。我父亲笑说自己“哈鼓鼓”(如修建那宅大而无当的住宅,又如让人赖掉公费等),又爱“摘狗肝”(如买古钱、古玩、善本书之类);假如他精明些,贪狠些,至少能减少三分之二的消耗,增添三分之一的收入;但是他只作总结,并无悔改之意。他只管偷工夫钻研自己喜爱的学问。

我家的人口已大为减少。一九三○年,我的大弟十七岁,肺病转脑膜炎去世。我家有两位脾气怪僻的姑太太——我的二姑母和三姑母,她们先后搬入自己的住宅。小弟弟在上海同济上学。我在清华大学研究院肄业。一九三五年钟书考取英庚款赴英留学,我不等毕业,打算结了婚一同出国,那年我只有一门功课需大考,和老师商量后也用论文代替,我就提早一个月回家。

我立即收拾行李动身,不及写信通知家里。我带回的箱子铺盖都得结票,火车到苏州略过午时,但还要等货车卸下行李,领取后才雇车回去,到家已是三点左右。我把行李撇在门口,如飞的冲入父亲屋里。父亲像在等待。他“哦!”了一声,一掀帐子下床说“可不是来了!”他说,午睡刚合眼,忽觉得我回家了。听听却没有声息,以为在母亲房里呢,跑去一看,阒无一人,想是怕搅扰他午睡,躲到母亲做活儿的房间里去了,跑到那里,只见我母亲一人在做活。父亲说:“阿季呢?”母亲说:“哪来阿季?”父亲说,“她不是回来了吗?”母亲说:“这会子怎会回来。”父亲又回去午睡,左睡在睡睡不着。父亲得意说,“真有心血来潮这回事。”我笑说,一下火车,心已经飞回家来了。父亲说:“曾母啮指,曾子心痛,我现在相信了。”父亲说那是第六觉,有科学根据。

我出国前乘火车从无锡出发,经过苏州,火车停在月台旁,我忽然泪下不能抑制,父亲又该说是第六觉了吧?——感觉到父母正在想我,而我不能跳下火车,跑回家去再见他们一面。有个迷信的说法:那是预兆,因为我从此没能再见到母亲。