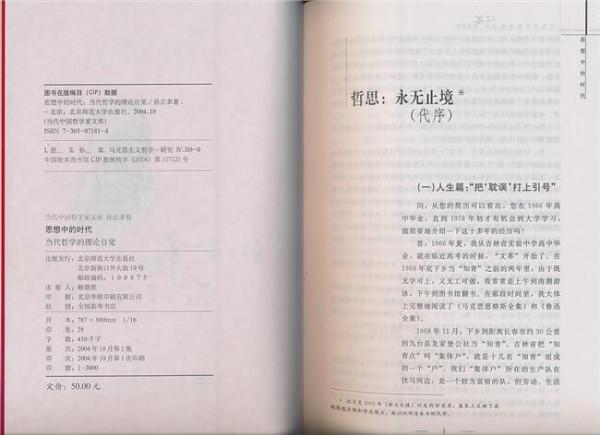

孙正聿哲学与时代 孙正聿:标准与选择:我们时代的哲学理念

内容提要:时代的哲学理念,集中地体现着时代的哲学精神。人类的哲学思想,以“层级”性和“顺序”性两种基本方式关切着人类自身的存在。这两种基本方式,其根本区别,是如何处理人的生命活动意义上的“标准”与“选择”这对范畴的相互关系。

纵观人类哲学发展史,其历经着由传统哲学的“层级”性追求,到现代哲学的“顺序”性选择。这一发展历程,最终达到的是以在价值“排序”中“选择”某种“历史的大尺度”作为人的思想与行为的“标准”。

因此,哲学理念总是不仅“反映”和“表达”时代精神,而且“塑造”和“引导”时代精神,是规范人们思想和行为的世界观、历史观、人生观、价值观意义上的标准。在这一意义上,“中国梦”这一新的时代精神和时代主题,既是当今马克思主义哲学理念标准的集中体现,又是当代中国发展之路的必然选择。

关 键 词:时代精神 哲学理念 标准与选择 我们的时代

任何真正的哲学,都不仅反映和表达自己时代的时代精神,而且塑造和引导新的时代精神。正因如此,马克思不仅把哲学称之为“时代精神的精华”,而且称之为“文明的活的灵魂”。

作为“时代精神的精华”和“文明的活的灵魂”,每个时代的哲学都有其表征自己的时代精神并塑造新的时代精神的根本性的哲学理念。这种根本性的哲学理念,集中地体现了人类文明的时代特征和发展趋向。一套著名的哲学丛书,曾对不同时代的哲学理念做出这样的概括:中世纪——信仰的时代;文艺复兴——冒险的时代;17世纪——理性的时代;18世纪——启蒙的时代;19世纪——思想体系的时代;20世纪——分析的时代。

对于这种概括,人们可能会从不同的角度提出自己的质疑;然而,认真思考这些概括,会使我们形成对这些时代的时代精神的鲜明而深刻的总体性的理解和把握。通过这种总体性的理解和把握,不仅会使我们深刻地理解人类的文明史,而且会使我们深刻地思考人类文明的现在与未来。

因此,在当代的哲学研究中,我们不能不持之以恒地向自己提出一个根本性的追问:我们时代的根本性的哲学理念是什么?它如何表征自己的时代精神并塑造新的时代精神?

在把“哲学”称作“时代精神的精华”时,我们还把文学称作“时代的敏感的神经”。一位当代中国的著名作家曾经发过这样的感叹:我们这个时代的文学不缺少“故事”,缺少的是“哲学”。有“故事”而无“哲学”,这意味着讲述“社会”“历史”和“人生”的当代文学,却对“社会”“历史”和“人生”充满着困惑和迷惘,既不清楚我们要表达的是什么样的时代精神,更不清楚我们要塑造怎样的新的时代精神。

例如,许多评论家将获得诺贝尔文学奖的莫言的小说定位为“魔幻现实主义”,这似乎是具有标识性地向人们透露了一个令人困惑的信息:我们的时代精神不是“现实主义”,也不是“理想主义”,而是一种“魔幻”的现实主义——哲学家所说的“存在主义的焦虑”或“无底棋盘上的游戏”。

如果对比一下《生死疲劳》中的变为猪、狗、牛、驴的主人公西门闹和《红楼梦》中的“顽石”与主人公贾宝玉、《水浒传》中的“天罡地煞”与主要人物一百单八将,再进一步对比这三个“故事”所蕴含的“哲学”,我们也许会更为痛切地体悟有“故事”而无“哲学”究竟意味着什么,从而更为深切地提出这个追问:我们时代的根本性的哲学理念是什么?它如何表征自己的时代精神并塑造新的时代精神?我们如何在自己时代的哲学理念中“保持清醒的现实主义的理想主义”?

时代性的哲学理念集中地体现了时代性的哲学使命。在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中,马克思对时代的变革与哲学的使命做出这样的论述:“真理的彼岸世界消逝以后,历史的任务就是确立此岸世界的真理。人的自我异化的神圣形象被揭穿以后,揭露具有非神圣形象中的自我异化,就成了为历史服务的哲学的迫切任务。

于是,对天国的批判变成对尘世的批判,对宗教的批判变成对法的批判,对神学的批判变成对政治的批判。”[1]马克思的论述明确地指出,近代以来的哲学是“揭露”人在“神圣形象”中的“自我异化”,把异化给“神圣形象”的人的本质“归还”给人;现代哲学的使命则是“揭露”人在“非神圣形象”中的“自我异化”,把异化给“非神圣形象”的人的本质“归还”给人。

马克思的概括,不仅从人的历史形态提出哲学的历史任务,而且从哲学的历史任务揭示人的历史形态的文化内涵,从而不仅反映和表达了不同时代的时代精神,而且塑造和引导了新的时代精神。

近代以来的文明史,从经济形态上说,是以市场经济取代自然经济的过程;从人的存在形态上说,是从人对人的“依附性”转化为“以物的依赖性为基础的人的独立性”的过程;而从文化形态上说,则是从“神学文化”转化为“后神学文化”的过程。人类存在的历史性飞跃,以及由此形成的时代精神的飞跃,以理论的形态而构成哲学理念的飞跃,这就是从中世纪的“信仰的时代”的哲学跃迁为近代的“理性的时代”的哲学。

作为“信仰的时代”的中世纪哲学,它理论地表征着人在“神圣形象”中的“自我异化”。人把自己的本质异化给作为“神圣形象”的“上帝”,“上帝”就成为无所不在、无所不知、无所不能的“神圣形象”,而人本身则成了依附于“上帝”的存在。

文艺复兴以来的西方近代哲学,它的根本使命就是马克思所说的“揭露”人在“神圣形象”中的“自我异化”,由此便构成了贯穿整个西方近代哲学的“上帝”的自然化、物质化、精神化和人本化的过程。

这就是以“理性”代替“上帝”的过程,也就是用“理性”这个“非神圣形象”去代替“上帝”这个“神圣形象”的过程。这种“代替”,集中地显示了以“理性的时代”为标志的近代哲学的深刻的内在矛盾:一方面,近代哲学实现了以“理性”消解人在“神圣形象”中的“自我异化”,把人的本质“归还”给了人的“理性”;另一方面,近代哲学又使人在“理性”中造成了新的“自我异化”,即以“理性”构成了人在“非神圣形象”中的“自我异化”,把“理性”变成了凌驾于人之上的“本质主义的肆虐”。

马克思说,黑格尔的“无人身的理性”是以“最抽象”的形式表达了人类“最现实”的生存状况——“个人现在受抽象统治,而他们以前是相互依赖的。但是,抽象或观念,无非是那些统治个人的物质关系的理论表现”[2]。

这深切地表明,把人的本质“归还”给“理性”的近代哲学,其实质是以理论的方式表征了正在受“抽象”统治的近代以来的人类生存状况,也就是人的“独立性”建立在对“物的依赖性”的基础之上的生存状况。

因此,现代哲学的历史任务是“揭露”人在“非神圣形象”中的自我异化,即把异化给“理性”的人的本质归还给作为个体的个人。在这个意义上,如果把整个近代哲学所表征的时代精神称之为“理性的时代”,那么可以把超越近代哲学的现代哲学概括为“理性的批判”,并进而把现代哲学所表征的时代精神称之为“反省理性的时代”。

同整个现代哲学一样,马克思主义哲学的历史任务,同样是“揭露”人在“非神圣形象”中的“自我异化”。但是,马克思认为,现代哲学所要“揭露”的“非神圣形象”,并非仅仅是抽象的“理性”,更为根本的是那些“统治个人的物质关系”。

因此,马克思要求把“对天国的批判”变成“对尘世的批判”,把“对宗教的批判”变成“对法的批判”,把“对神学的批判”变成“对政治的批判”,并由此实现了哲学史上的革命性的“实践转向”。以“实践转向”为标志的马克思主义哲学,既不是像科学主义思潮那样,仅仅把近代哲学所弘扬的理性视为“狂妄的理性”,也不是像人本主义思潮那样仅仅把近代哲学所弘扬的理性视为“冷酷的理性”,而是从“现实的人及其历史发展”出发,以实践观点的思维方式揭示人与世界之间的无限丰富的矛盾关系,用“现实的理性”去批判“抽象的理性”,从而达到对人与世界之间的否定性统一的辩证理解。

以“实践转向”为标志的马克思主义哲学,从人对世界的实践关系出发,不是把哲学视为凌驾于科学之上的“解释世界”的“普遍理性”,而是把哲学视为“改变世界”的“世界观”,即从总体上理解和协调人与世界的相互关系的理论,因此,从根本上“消解”了人在以“哲学”为化身的“普遍理性”中的“自我异化”,并把新的时代精神定位为人类以自身的实践活动及其历史发展所实现的人类自身的解放。

由近代哲学对“神圣形象”的批判而发展为现代哲学对“非神圣形象”的批判,这理论地表征着人类存在的历史形态的变革。在“人的依赖关系”的历史形态中,个人依附于群体,只不过是“一定的狭隘人群的附属物”,因而造成人在“神圣形象”中的“自我异化”。

与人的这种存在形态相适应的哲学,只能是确立“神圣形象”的哲学,即作为“神学文化”的哲学。为了挣脱人在“神圣形象”中的“自我异化”,把人从“依附性”的存在中解放出来,作为“时代精神的精华”的哲学,近代哲学的历史任务就是“揭露”人在“神圣形象”中的“自我异化”。

但是,在“以物的依赖性为基础的人的独立性”的历史形态中,虽然个人摆脱了人身依附关系而获得了“独立性”,但这种“独立性”却是“以物的依赖性为基础”的,人在对“物的依赖性”中“再度丧失了自己”,这就是人在“非神圣形象”中的“自我异化”。

马克思在对“非神圣形象”的揭露和批判中,明确地承担起把人从“抽象”的“普遍理性”中解放出来的使命,把人从“物”的普遍统治中解放出来的使命,把人从“资本”的普遍统治中解放出来的使命,把“资本”的独立性和个性变为人的独立性和个性的使命。

从全球视野看,人类今天所面对的最大问题,正是人的“物化”问题,人类在新世纪乃至新千年所追求的根本目标,正是把人从对“物的依赖性”中解放出来,因此,马克思自觉地承担起的哲学使命,不仅理论地表征了我们今天的“时代精神”,而且理论地塑造和引导了新世纪乃至新千年的新的“时代精神”。

我们要从马克思明确指认的历史使命去锤炼我们时代的哲学理念。

哲学作为理论形态的人类自我意识,人类的哲学思想,归根到底是对人类自身的存在的关切。从哲学的宏观历史上看,哲学对人类存在的关切,可以区分为两种基本方式:一种是以“深层”文化的“基础性”“根源性”来规范人类的全部思想与行为,从而将“深层”文化作为人类的思想和行为的“标准”;另一种则是以文化的“顺序”性去关切人类存在,即把“重要”的文化选择为人的“安身立命之本”,以它作为“标准”来规范人的思想与行为。

哲学的这种具有革命性的变革,首先是表现为“从两极到中介”的思维方式的变革。

从两极到中介,这是人类的哲学思想及其所表现的人类的思维方式的空前革命。“传统哲学”之所以“传统”,是因为全部的传统哲学都是力图获得一种绝对的、确定的、终极的真理。这样,它就把世界分裂为真与假、善与恶、美与丑的非此即彼、抽象对立的存在。

这是一种统治人类思想几千年的非历史的、超历史的思维方式。这种两极对立、非此即彼的超历史的思维方式,理论地表征着前现代社会的人的存在方式。在以自然经济为基础的前现代社会中,“上帝”是神秘化了的真善美化身的“神圣形象”,“英雄”则是世俗化了的真善美化身的“神圣形象”,这样,人们就不仅在“此岸世界”与“彼岸世界”的两极对立中造成了“在神圣形象中的自我异化”,而且在“此岸世界”自我分裂的两极对立中造成了“在神圣形象中的自我异化”。

“上帝”和“英雄”作为真善美的化身而构成人们的一切思想和行为的根据、标准和尺度,每个个人则无权对“标准”做出“选择”。这可以称之为“没有选择的标准的生命中不堪忍受之重的本质主义的肆虐”。现代哲学所“拒斥”的“形而上学”,从根本上说,就是这种“没有选择的标准”。

![中国人民大学吴茵 [光明日报]中国人民大学教授孙国华:始终信仰马克思主义的法学家](https://pic.bilezu.com/upload/9/0f/90f435316df6bcb2cd7cfb4bc505de69_thumb.jpg)