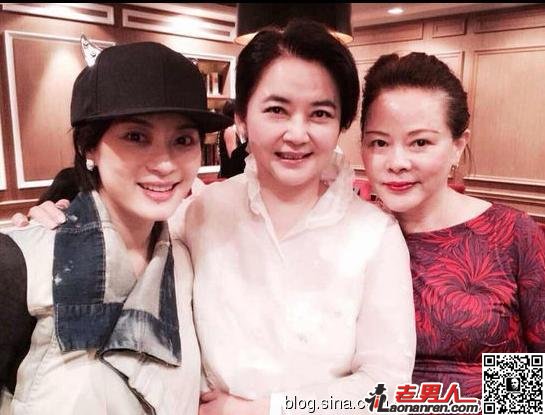

范景中的母亲 范景中 史学家范景中先生:中国艺术的核心概念是“品”

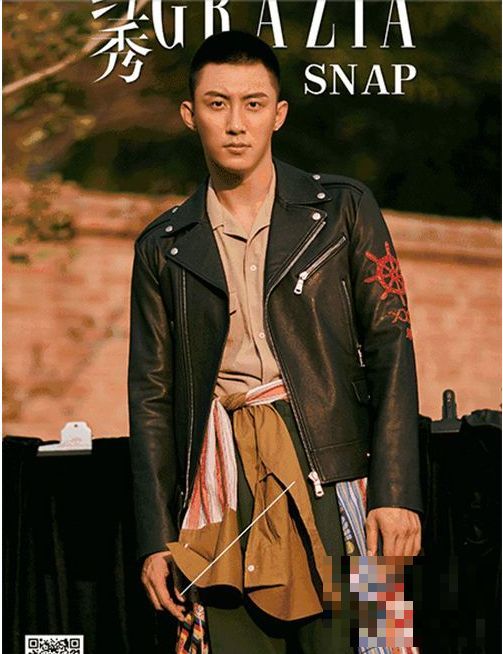

范景中 范景中 史学家范景中先生:中国艺术的核心概念是“品”

近日,作为深圳国际水墨画双年展的重点分支项目,第四届深圳水墨论坛在深圳画院举行。应邀来参加论坛的中国美术学院教授、我国著名的美术史学家范景中先生在主持会议期间,接受了深圳媒体的采访,并耐心地回答了相关的提问。在言谈中范景中先生所表现出对学术、对学问,以及对他所挚爱的书籍的尊重,和感恩的情怀,令我们非常感动。而我们的采访也是从他的近作《柳如是事辑》和《藏书铭印记》开始谈起。

纂辑《柳如是事辑》向陈寅恪先生表达敬意

记者(以下简称记):您的《柳如是事辑》这部书很容易让人联想到陈寅恪先生的《柳如是别传》,起点非常高,为什么会选择这种大家写过的选题来写呢?大多数人可能没有这个胆量和勇气。

范景中(以下简称范):上个世纪八十年代初,读陈寅恪先生的《柳如是别传》,让我知道了什么是学问,因此不敢随意撰著,为了弥补自己的空缺,想通过翻译,做一些自己觉得还能安慰自己的事。但心里经常会想到陈先生《柳如是别传》所创造的那种学术境界,它让我看到那种神圣的智慧。

因此想借《柳如是事辑》的工作来表达一下自己的感恩心情。我在纂辑的过程中,也意外地发现了一点儿还配得上向陈先生致敬的东西,如陈先生认为柳如是的一首诗《横山杂作》可能是伪作,但我追溯这首诗最初刊行的时间,考证出它发表的时候,柳氏还在,因此应该是她的作品。

所以在遇到这种略有小补的地方,我会加上一些按语。我想如果陈先生见到的话,也一定会高兴的。还有几段关于柳氏的身世,陈先生在当时写作的时候限于条件没有看到,很是遗憾。我就是想通过这种工作,来表达我对陈寅恪先生的感恩的心意。

《藏书铭印记》是本关于藏书印的书,我想探讨古人的藏书观念。看似这些工作与我的美术史没什么关系,其实也有关系,像柳氏那样精通书、画、诗词的才女,自然应该纳入美术史的研究视野。我很反感把美术史作为一个单独狭窄的学科而进行所谓的研究,这样会割裂文化的整体性。

比如说研究一个人的绘画,你不仅要单独研究他的画,而是还要研究这幅画所深深植根的各种文化脉络,否则是没有办法去解读他的绘画的。研究中国古代的文人画,就要了解他们受过的教育,他们读书的方式,读书的用意,他们所经历的社会变化等等,这些肯定都会对他们的艺术带来影响。

翻译西方艺术史经典著作打开年轻一代学人的眼光

记:您在上世纪九十年代初因为主持翻译了系列的西方美术史的专著,尤其是贡布里希的书而广被学人和读者熟知。那个时候您为什么会从翻译开始?我们都知道翻译工作费时费力,甚至会影响到个人研究学问的进程,您觉得值得吗?

范:我是在上世纪70年代末期读研究生的,当时研究美术史缺乏现代学术的经典著作。我本人对文人山水画非常感兴趣,想深入进行研究,但却发现让我起点的文献不足,美术史在西方已经有一百多年的历史了,最初从日本传到中国,而日本又得自于德国,或者是德语系的国家,所以我想了解这个学术史,看看世界范围内的美术史研究的现状是怎样的,它有什么方法,水平怎样,境界又怎么样。

如果我们了解了这些情况,反过来再看中国的美术史研究,说不定能看出些新的东西,摸索出新路子。

这是我当时的基本的想法。顺着这个想法我就想看看西方的美术史研究大师是怎样工作的。一旦进入之后,就发现到处是宝,拾都拾不过来。西方美术史的研究水平实在太高了,我也想把这一宝藏展现给中国学者,想让我这一代人或下一代人打开眼界,这就只是翻译的初衷。

如果没有这种工作,我想不仅仅是我个人,也许是一代人,或者是两代人都仍在美术史的单调狭窄的小圈子内徘徊。所以我们的翻译介绍并不是一时的兴致所到,而是有系统的,一本一本,目标非常明确的翻译和介绍。

这当然是超出我个人能力之外的工作,因此我请了一些非常优秀的人参与此事。经过20多年的努力,我觉得我们的工作至少让人们看到了20世纪的西方美术史大师的学术视野和境界,我认为这对中国美术史研究的发展,尤其是对年轻一代学人的影响是极有益的,毕竟,年轻一代学者的眼界和我们那个时候已经完全不一样了。

记:你们主要是翻译瓦尔堡这个学术传统里的著作吗?

范:不全是,主要是德语系的著作,即德国、瑞士和奥地利的。瑞士是沃尔夫林,奥地利是贡布里希,德国则是潘诺夫斯基。有一些译文当时发在我主编的《美术译丛》和《新美术》杂志上。

记:现在的翻译工作仍然在继续吗?

范:是的。但与以前相比,我现在出书更谨慎了。有些书出版后我觉得不满意,心里非常难受,因此变得越来越谨慎。例如有的已经排好版超过十年了至今仍没有出版。因为现在和当初出书情况不一样了。一开始想尽快让大家了解外面的情况。

但现在不同了,大家的水平普遍提高,尤其是英文的水平提高,可以看原版书,信息量也比以前大了不知道多少倍。在这种情况下,我再出版翻译的书,应该非常慎重。总之,翻译西方艺术史里的经典著作是想打开年轻一代学人的眼光,来做好中国美术史。我现在的几个博士都做得相当不错。我从他们那里学习了很多。

对原作的艺术性关注太少缺乏陶冶艺术的环境

记:您觉得现在国内艺术史的研究现状怎么样呢?

范:我常常强调我们的研究不论选择什么问题,都是国际性的学问,千万不能局限于本国的范围。即使你是研究中国美术史,也要了解其他国家的学者做了什么,你都要把它看成是国际性的,放在国际的学术视野里,因为只有对前人的研究工作了解和尊重,自己才能少走弯路。

记:您觉得我们目前的艺术史研究的缺欠是什么呢?

范:我觉得我们最大的缺欠是对原作的艺术性关注太少,对研究对象的研究不够,这就失去了研究的意义。这种局面不能全怪我们的教育方式。这也与其他因素,比如博物馆制度等各种条件有关。在西方博物馆里我们经常可以看到老师领着小孩子参观,从小培养孩子们的审美情趣,他们有一种很好的视觉感受的环境。

但对我们来说,尽管我们有很古老的历史,却没有足够的条件给孩子们去看,去欣赏,这是非常糟糕的。因为从小就接受这种视觉教育和训练,和你长大以后再去追补,效果可能完全不一样的。

让一种审美的眼力和你一起成长,让你在不知不觉中提高眼力。这和你去刻意学习有很大的差别。没有儿时的这种环境和熏陶,使得我们对艺术的敏感性丧失了。这是我们目前在艺术陶冶中的一个很大的问题。

从全球的观点看也还有更大的问题。西方从二战以后人文学科其实开始走下坡路了,在人文学科的投入上日益减少,在职业教育上越来越多。我们目前也是这样的趋势。当然,从考虑学生就业的现实角度,这是可以理解的。但这样的后果就让人文学科的研究变成了一种产业项目,你要去申请经费,有了经费你才能研究。

贡氏在他的一篇文章中曾将这种做法叫“学术工业”。对人文学科而言,学术工业是一个摧毁性的破坏。这样的做法背离了学术研究的本意—学问的高贵性!

人文研究是一个在你解决温饱之后才能做的研究,如果你带着只生存的目的去,使这种研究变成产品,这和你发自内心的研究,如同我们这次讨论的主题—在闲情逸致下的研究所取得的效果是完全不一样的。

一个没有品位的社会将是一个最乏味的社会

记:您觉得现在还有文人吗?

范:没有了,我觉得没有了。

记:那还有文人画吗?

范:今天这个社会,特定时代的文人已经没有了。但是文人艺术,如绘画、诗词这些代表文人精神的高雅品位,或者说那种高贵性,是我们不应该丧失和抛弃的。在现代社会俗文化的包围下,我觉得文人精神的价值和光芒,愈来愈耀眼地吸引我们。

我们应该通过自己的微薄之力,保持住这种光芒和品位。美国可以说是世界上经济最发达的国家,但美国的知识分子们却深刻地认识到自己被俗文化所包围。我们应该吸取前车之鉴。另一方面,我们民族文化中一些精髓的东西,不能因为被俗文化包围而放弃。

比如说“闲情逸致”和这个时代并不合拍,但如果我们就生活在忙碌之中,只为生存而生活,可能我们的生活会暗淡无光。而这种闲情逸致让我们有了超越现实的感觉,使得我们虽然生活在商业社会里,但我们的心灵没有被腐蚀。

我们提倡高雅,高雅对我们有什么用途,只有去研究它才能体验到它。我们现在已经丧失了古人的高雅,或者说中国文化中几千年培养出的这种品位和高雅,我们正在割裂和淡忘。

这么优秀的传统,我们应该去研究它,继承它,重新让它焕发。我一直认为中国的艺术品位是对世界文明史的最大贡献。中国艺术的核心概念是“品”,而西方的艺术核心是“风格”。因此中国的美术史术语,评价艺术的词语,要比西方丰富得多。

相比之下,西方较为简单。我觉得这就要从中国的文人艺术,特别是诗歌和绘画里找原因。比如说我们的诗歌,就从唐代说起吧,那么多的文人经过千年的岁月来打造诗词,那种品位的精细是任何国家没法相比的。我觉得品位非常重要,一个没有品位的人是最乏味的人,一个没有品位的社会将是一个最乏味的社会,也是非常可怕的。

我们说人文教育,其实就是对我们的心灵教育。如果我们的感官都麻木了,肯定会影响我们的心灵的。文人画也好,文人诗也好,都是对心灵的抚慰。

记:在过去,文人画是有一个欣赏的阶层的,但在已经没有了传统文人的今天,这个阶层也随之消失了。比如去年深圳关山月美术馆就曾举办过黄宾虹画展。但很多人去看了后并没有得到一种享受,觉得画面全部是黑乎乎的,不明白到底美在哪里。您觉得我们要怎么改变这种现状呢?

范:我觉得这首先说明了目前我国博物馆的教育功能正在提高和改变,能够举办这么高水准的画展就足以证明这一点。我们进去看了,然后知道自己看不懂,如果你想对中国绘画、对黄宾虹有更多的了解,你自己一定会去想办法的。

我曾经写过一篇文章,叫《艺术欣赏和附庸风雅》就是想说这个问题。不懂才会去寻找答案,才会去请教专家,或者去看书。而你自己也会在这个过程中一点一滴地产生变化。所以说艺术欣赏可以从附庸风雅开始。事实上,只要你能够走进博物馆,你也就有了一个学习的机会。

记:您觉得文人画会有什么样的发展呢?

范:我想很难再出现出色的文人画大师了,这主要是与新技术新方法的出现有关。比如说工业革命后,传统的手工艺术被破坏了。而后来电脑的出现,也对艺术的创作形式产生了很大的影响。我一直这样想,高科技的出现,在造福人类的同时,也有毁掉人类最精美的文化,包括对我们感官的毁灭的可能。

兴趣是我研究和治学的动力

记:您最近在忙些什么呢,会有新书出版吗?很多读者非常关注您。

范:最近写了有关竹子的书,就是通过竹子来写中国古典文明的侧面,探究中国文人的品位,明年初这本书会出版。另外广西师大出版社正在和爱顿出版公司谈贡布里希的版权事宜,如果谈妥,贡氏的14本著作将在国内出版,届时我将投入全部的精力主持出版工作。

还有就是《艺术史的形状》那套书,目前只出了两本,我的计划是出十本,争取在几年内出齐。如果说我自己最想做的事嘛,就是想写一本《书的历史》,我自己从小就是在书店长大的,大学的许多时光也是在书店里读书度过的。所以我想写这样一本书来表达自己对书的感恩之情。我的初步想法是从出现雕版印刷开始写起,综合目录学、版本学、美术史、印刷史等等各方面的知识,写一本书籍的历史。

记:您的研究领域非常广,从版本目录学到美术史论,还有史学,您都取得了惹人注目的成就。您治学的核心思想是什么呢?

范:兴趣。兴趣是我研究的动力。所以我从来不会去填表格申请项目,当然我不反对别人这样做。我自己一直是按着兴趣来做事情,因此我的研究领域总是在转移。我曾经想按照贡氏的路子写一本中国的艺术的故事,但觉得应该趁着自己还算有精力的时候做一些更有深度的东西,所以想写一本有关书的历史。

如果精力允许的话,我还打算写一本书,来回答李约瑟的问题,也就是“十三世纪以后,中国科学技术为什么落后了”。我想在这本书里把我对科学史的兴趣和美术史的研究融合在一起。

记:看最近的报道,贡布里希的藏书将落户中国美术学院,这是非常了不起的一件事。我想在您的心底,是不是一直在构建着中国的瓦尔堡学院?

范:(笑),我不知道这种可能会有多大,因为要看我们怎么去做。但是贡氏的这批书落户中国美院,意义深远,尤其对中西文化交流将起到非常重要的作用。也将使我们的研究格局发生变化,虽然只是小小的变化,却是标志性的。比如说一位研究贡氏的美国学者,为了看到第一手的资料,就会来到我们这里。而我们对贡氏的研究工作也可以就在国内进行。而从贡氏的这些藏书中我们也可以窥见一位西方的大家是如何做研究的。

记:您是出了名的藏书家,博览群书,您读那么多书,有什么好的读书方法可以介绍给读者吗?

范:我没有什么好方法,倒有坏毛病。我读书不记笔记,而且看到精彩的地方就不往下看了,会把书一扔,躺倒在床上去尽情享受读书的愉悦之感。(笑)大概读书也是需要感觉的,对于一个爱书人来说,一本书拿在手里,好像就会知道该读什么,在什么地方停下来,值得读还是不值得读下去。当然经典的书,应该精读,而大量的书可以泛读,还有的可以跳读。

范景中:1951年生于天津。1977年考入北京师范大学哲学系。1979年入浙江美术学院攻读艺术理论研究生,获硕士学位。先后任《美术译丛》和《新美术》主编、中国美术学院教授等职。现为南京师范大学美术史研究所所长、美术学院特聘教授、博士生导师。

出版的论著有:《法国象征主义画家摩罗》、《古希腊雕刻》、《图像与观念》、《美术史的形状》、《藏书铭印记》等。主要译著有:《艺术的故事》、《艺术与错觉》、《通过知识获得解放:波普尔论文集》、《艺术与科学》、《艺术与人文科学:贡布里希论文集》、《希腊艺术手册》、《图像与眼睛》、《走向进化的知识论》等。