凌叔华古韵 凌叔华小说及其画里的“古韵”

凌叔华是中国现代才女作家,崛起并成名于20世纪二三十年代,与当时的冰心、庐隐、冯沅君、陈蘅哲、苏雪林齐名。夏志清在他的《现代中国小说史》里断言,“在创造才能上,这些人都比不上凌叔华。”这自然是夏先生的一家之言,却不难看出他对凌叔华才华的赏识。

他甚至说,“和冰心一样,凌叔华写的也是妇女和儿童的故事。和冰心不一样的是,她一开始就显示出一种较成熟的感性和敏锐的心理观察,潜力也比冰心大,可惜的是她在三十年代的作品很少,无法证实这一份潜力。”

这倒确实是事实,凌叔华一生总共出版过五本书:小说集《花之寺》、《女人》和《小哥儿俩》,散文集《爱山庐梦影》,以及用英文写成的带有自叙传色彩的小说《古韵》。

凌叔华的小说大都情节简单,人物不多,结构纤巧,比较远离时代。她的文字清秀俊逸而又朴实无华,哀感隽永而又浪漫生情,清朗明快而又雅淡细腻,独具“闺秀派”之风。鲁迅在《中国新文学大系》小说二集的序中,曾这样评价她:“凌叔华的小说……恰和冯沅君的大胆、敢言不同,大抵是很谨慎的,适可而止的描写了旧家庭中的婉顺的女性。

即使间有出轨之作,那是为了偶受着文酒之风的吹拂,终于也回复了她的故道了。这是好的———使我们看见和冯沅君、黎锦明、川岛、汪静之所描写的绝不相同的人物,也就是世态的一角,高门巨族的精灵。”

说到凌叔华的小说,文学史家的评论并不是很多,比如:夏志清认为,“这本书(《花之寺》)很巧妙地探究了在社会习俗变换的时期中,比较保守的女孩子们的忧虑和恐惧。这些女孩子们在传统的礼教之中长大,在爱情上没有足够的勇气和技巧来跟那些比较洋化的敌手竞争。因此,只好暗暗地受苦。……《绣枕》强有力的刻画出旧式女子的困境。”

杨义在他的《中国现代小说史》论述到凌叔华时说,“凌叔华的作品则是温室里的幽兰,幽香淡雅,清芬微微。……善把女性的娇慵、困惑、迷信、虚荣的心理及其变化,穿插于人物言谈的语调、自然景物的情调中透露出来。……她细腻含蓄地描写女性的心灵,虽有烦愁苦闷,但总是优雅贞淑。

她何尝不写社会的不平,人生的隔膜,但她多取一个精巧的角度,以女性的柔情、幼儿的稚气,使之纯化、淡化、软化……她以画笔入小说,清疏秀逸,别有一番韵味。”

在《古韵》一书中,叔华讲在她六岁时,有一次用木炭在白墙上乱画,画出山、花和人,引起父亲一位朋友的注意。这位朋友对她说:“你的画很有特色。你很有才,日后定会成为大画家。我跟你父亲谈谈,该让你拜师学画……”就这样,她成了慈禧太后喜欢的宫廷画家缪素云的得意门生。

叔华继承着“书香门第”的传承。她同时学习书法、绘画和文学,终于成为诗人和小说家,还主办过一本很有影响的杂志,从而在中国现代文学史占有一席重要的地位。另外,她还尝试着用英文写作,并成功地将自己中文作品里那充满诗意的韵致融会在了英文作品之中。

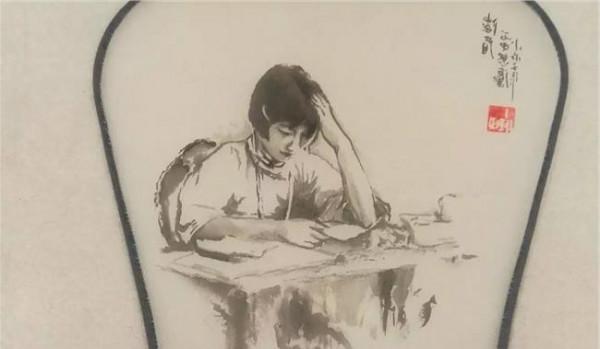

她的绘画属于中国所谓的“文人画”之列。文人画刻意表现的已不仅在山川花竹等既有的固体本身,更要表现画家本人的情趣神韵和思想意境。在她那蕴涵诗意的绘画中,那些高山、流水、翠竹、鲜花,都既是物,又是神。

就连画面上的虚空留白,也同画家笔下的每一笔一样富于表现力。“很难说究竟是画意表达诗情,还是诗情表达画意。其实,正是诗句、书法和绘画这三位一体,才组成了一首诗歌。只有熟练掌握了这三要素,才能画好文人画。”

中国画家从不照抄古人,而是汲取其精华,用以反映自己的时代。他们的画并不一定依照实物。对于他们,重要的是刻画出一种诗的意境。叔华毫不费力地就做到了这一点,她笔下那雾霭笼罩的群山;寥寥几笔白描勾勒出的波光熠熠的河流,那水纹常与绢的丝纹不谋而合;那略带淡灰色的朵朵白云,构成了她独有的使人如入梦中云雾的意境。

她作画的另一个特点,是运用遒劲的笔触,几笔就勾勒出一株栩栩如生的兰花,一茎挺拔的玉兰或几朵含苞待放的苹果花蕾。那朴实凝练的表现技法,与中国水墨画白纸黑墨的简洁特点相谐,构成一种近乎抽象的格调。然而,画面上那简洁的大自然的条条曲线所显露出来的勃勃生机,却鲜明地跃然纸上,这有力地证明了那些花朵和枝茎都是在沃土中孕育成长起来的真实的生命存在。

除了是作家,凌叔华还确实是位出色的山水画家,她的画承继了中国传统文人水墨画的神韵,自然天成,流溢出一股浓郁的书卷气。她在小说《倪云林》中表达出自己的文人画理念,而由她的文字亦可想见她的画境,比如:“面前一片黄碧渲烘停匀的旷野,嵌上空明清澈的溪流,几座疏林后有淡施青黛弯弯的远山黏着。

”另外,从中还可见出她的绘画师承着倪云林的文人画技法,比如:“秋日山野调色的富丽,益使他坚信山水不能着色。”《倪云林》小说中有一个细节是写王叔明称赞倪云林的画。

王叔明说:“画上萧然并不难,难在萧然而有物外情。”他在看了倪云林的新画作《万壑秋亭》后,又说:“以前你总是写些秋林平远、古木竹石之类。有那萧然淡简的意境,有那惜墨如金的笔致,格调自是高了;不过那是毫无费力的。”但是“从前你是缺一点蕴藉浑厚。现在你是不缺了。”

凌叔华在散文《我们这样看中国画》里说,倪云林是个“天资卓绝而又能摆脱尘俗的人,他画的意境,也常具萧然物外情趣的。他的画常是一处山不崇高、水不涓媚的平常野外景致,疏落的几株秋树,两三枝竹子,掩映着一间屋或一个亭子。

没有一个人或一只鸟,静到似乎一片落叶你都可以听得见。”所以,凌叔华作画也刻意在“蕴藉浑厚”上着力,追求一种“气逸神全”的格调。不难看出,在追求文人画的意境上,凌叔华对倪云林可谓情有独钟。她说“他的画是完全寄托他自己”。她又何尝不是!

中国画论里常提及倪云林给陈以中画竹的那句著名题词:“以中每爱余画竹,余画竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非,叶之繁与疏,枝之斜与直哉?或涂抹久之,他人视以为麻为芦,仆亦不能强辩为竹,真没奈览者何。但不知以中视为何物耳?”凌叔华画竹也是这样,“一幅只寥寥几笔,并不十分像眼前真物。”但那“竹的秀挺飘逸气息如在目前。”所以,她非常赞同宋代韩拙的气韵说:“凡用笔先求气韵,次采体要,然后精思。”

美学家朱光潜1945年在《论自然画与人物画》一文中对凌叔华的画,做过精到的论述:“在这里面我所认识的是一个继元明诸大家的文人画师,在向往古典的规模法度中,流露她所特有的清逸风怀和细致的敏感。她的取材大半是数千年来诗人心灵中荡漾涵咏的自然。

一条轻浮天际的流水衬着几座微云半掩的青峰,一片疏林映着几座茅亭水阁,几块苔藓盖着的卵石中露出一丛深绿的芭蕉,或是一弯谧静清莹的湖水旁边,几株水仙在晚风中回舞。这都自成一个世外的世界,令人悠然意远。……她的绘画的眼光和手腕影响她的文学的作用。……作者写小说像她写画一样,轻描淡写,着墨不多,而传出来的意味很隽永。”傅光明