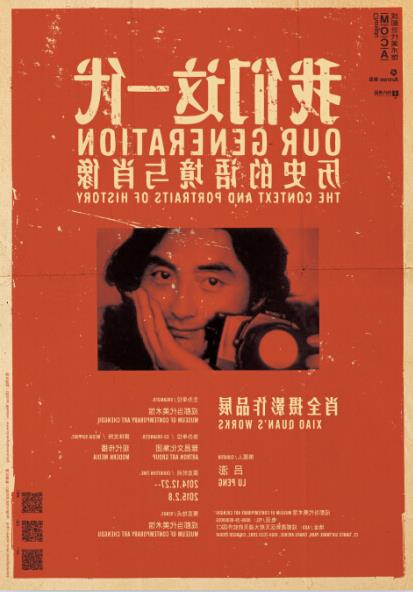

肖全我们这一代 肖全《我们这一代》:历史的语境与肖像

吕澎又来深圳了,我们又在旧天堂喝咖啡,他再次督促我:“你的展览什么时候办哦,好好出一本书。”说老实话,他已经催了我好些年,我却没有他那么着急。不过直觉告诉我,为《我们这一代》做一次个展,出一本更好的书的因缘已经到来,我再不能无所谓了,我们很快进入了讨论。

上个世纪80年代初,我在北京某海军航空兵部队服兵役。我将每月不足10元钱的津贴,用来购买摄影资料。从那时起我知道了法国有个叫布勒松的摄影家,用莱卡相机拍摄他熟悉的巴黎;一个叫卡什的加拿大人拍摄了二战时期自信坚定的丘吉尔……

1984年底,我复原回到了成都,我也像他们一样去拍摄我熟悉的城市和身边的人物,当时的成都,和中国所有的城市一样,保持着民国和清末的模样。到处是木板瓦房星罗棋布的小巷和院落。锦江河一带,还是自然平缓的河床,九眼桥往上走就是望江公园,唐代女诗人薛涛就在那里,制作了薛涛笺,这条河水是通往浣花溪的,当年李白杜甫应该常来往于此。

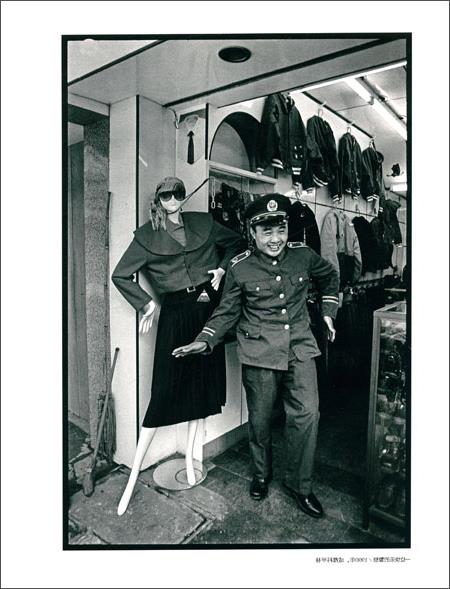

很快成都开始大量地拆房子,不,应该说是整个中国想要变样子了。1987年我在北京故宫拍到一组图片,几个从大山里出来的老爷子,走在当年皇上踩过的石板地上,忐忑不安;一个来自西方的女游客,背着包看着太庙上的飞龙和琉璃瓦,试着去理解和接受这个陌生的中国;一尊石狮子,被一道铁丝网罩住,但那头狮子的神态清晰可见,这头沉睡的狮子已经醒来。此时的中国改革开放已经走了11个年头……

在这些岁月里,我同时还经历和拍摄了中国几个重要的文化事件是:

1986年冬天北岛,舒婷,顾城他们到成都参加“中国星星诗歌节”(中国现代诗歌进入鼎盛时期,“朦胧诗”兴起……);1990年春天崔健在成都,为北京亚运会集资演唱会(摇滚音乐点燃了一代青年人内心的火焰……);1992年秋天吕澎在广州策划举办“首届广州艺术双年展”(他使中国当代艺术最早脱离体制,直面金钱和市场……);1994年深秋张艺谋和巩俐在《摇啊摇》里,挥泪告别(中国第5代电影辉煌10几年后,悄悄滑向另一条路…….)。杨丽萍用舞蹈传递人类于天地间的关系(她的舞蹈影响和确立了不少中国人的审美……)

吕澎把我这部分图片称为“历史的语境”。它真实自然客观地记录了,中国人推开国门兴奋又茫然的表情。

在“历史的肖像”部分里,我这次也有一些图片被调整。其实我当年拍了好些人,他们没能出现在书里面,是因为艺术家的比例偏大。我恰恰又与艺术家来往密切。在这里我不得不提及和感谢我的兄长吴少秋先生,是他最早看到我的这批照片,并表示要为我出书的。

1996年夏天,在广州五羊新城的一个别墅里,少秋、陈侗和我在为图书做最后的图片编选。好几个重要的艺术家,(我当时没有仲裁权)被放在了另一边。

好些年过去了,我见到那几个艺术家从来都是闪烁其词(带有几分歉疚)。也许今天是时候为这几个老朋友弥补过失,把他们的艺术青春也载入历史的集体记忆里。18年过去了,一些图片在今天看来我认为会更为准确。

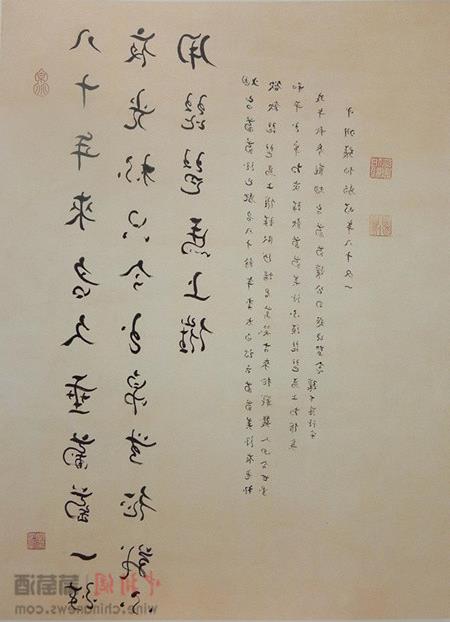

钟鸣兄是我能做这本书的最大功臣,在他与赵野等人编辑的“地下刊物”《象罔》中,因为看到美国诗人庞德的照片,使我起心动念要为中国的文化人,拍出感动我又感动别人的照片。如果没有那张庞德图片的刺激,很有可能就没有这本《我们这一代》。

钟鸣兄当时十分“不满”,他说被一张三人合影给打发(前些日子,我带去几张他的图片,由他个人亲自挑选)。包括柏桦兄,他见到我为他所拍的照片,对我夸张地鼓励(你一定会成为中国最好的人像摄影家,我也把这张从未见过天的照片,亮出来)。还有王广义,张晓刚,芒克都对自己的图片不满,吕澎兄也表达了他对自己“青年近卫军”那张照片的钟爱……

《象罔》曾做过我两次个人专辑,三毛和易知难都曾被收入,因此我也打算在这本新书里请回她们入席。三毛离开我们23年了,又一茬的年轻人在阅读她,易知难的图片,在网络时代的今天所产生的影响力,让人震惊。她那种淡淡地伤感以及好无修饰与造作的美丽,仍然被现在的年轻人视为经典。

1996年-2014年的18年间,中国发生了天翻地覆的变化,这些照片恰恰真实地反应了那个激情荡漾的年代。我很庆幸自己既是历史事件的参与者又是见证人。

早在拍摄这些人物的时候,我想到过一件事。我对好些朋友讲,10之后我再来拍你们。一眨眼这本书的出版已接近20年了,2007年1月艺术家张晓刚曾对我说过:“肖全你应该再来拍这帮人,你知道吗,很多人包括老外都是透过这本书,了解这些人的。10几年过去了,大家做了什么都写在自己的脸上。这不是几个人的输赢问题,是这个国家一代人的故事和形象。你要不做,没人可以做”。

我花过不少时间去做准备,最终我还是没有勇气,来做这件事。其中的理由很简单,它来自我内心的脆弱。因为在我拍摄他们的那个年代,他们是何等地年轻,个个风华正茂。其实我又何必去执着那个相喃,青春怎么可以常驻,每个刹那生命都在改变。好在20年前我为他们,也为自己留下了光荣的影像。此时此刻我们绝大多数人正在自然而骄傲地老去……

冬去春来,缘起性空。

“一切都是不确定的”--这是唯一能确定的事。