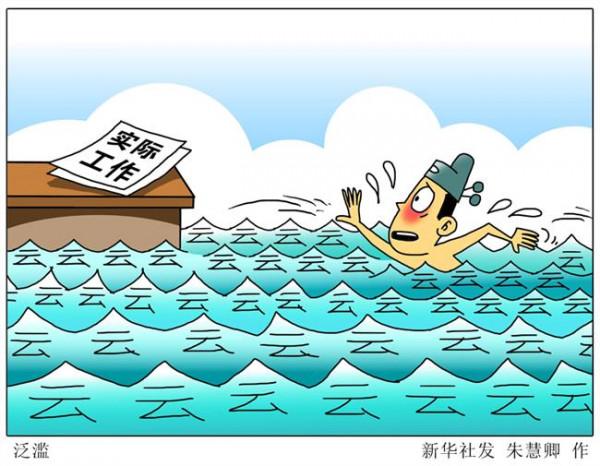

秦前红文山会海 文山会海何以在我国大行其道?

用当下一个时髦的说法,中国已成为“文山会海上的中国”。打开电视、报刊等媒体,铺天盖地都是有关会议的新闻。会议还造成网名戏称的一种中国特色现象:“领导总是很忙”。由于中国特色的会议还关乎位置学等问题,致使媒体的负责人经常煞费苦心地考虑如何妥当地报道领导人会议出场顺序、版面或者画面位置以及报道时长等。

曾有某党报负责人因为摆错了领导出场顺序而不得不引咎辞职。自从地方党委书记兼任同级人大主任后,由于人大的日常工作都由常务副主任主持,其行政级别又远远低于同级政协主席,因此媒体在报道人大、政协活动时,往往把政协排到人大前面,这也常常引起人大的不满和抗议。

会议的泛滥造成体制运转效率低下、成本昂贵,并且造成人治盛行、法治式微等不良后果。那么文山会海何以在中国大行其道,其原因大致有以下几种:

第一,政党政治大于法治秩序,执政党还沉溺于“领导党”、“革命党”的角色之中,迷恋于“革命党”的那一套运转方式。在战争和国家初建的年代,由于诸多事宜带有临时性、紧迫性的特点,需要借助会议这种形式迅速完成动员和部署、贯彻的工作,这与常规之治下各级单位、组织依循自己职权有条不紊开展工作大有不同。

革命党同时奉行民主集中制的组织、活动原则,其强调决策信息来源的自下而上性、广泛性和群众性,决策意志执行的自上而下性、迅捷性。

这样运作方式预设了领导人和领导集体的英明和非凡能力,在最高领导集团之下的各个组织和个人通常必须无条件服从,没有太多的试错空间,这与法治秩序下,各个部门依照法律授权,互相配合、互相制约,强调对权力恶性的防范也颇有区别。

对会议动员形式的过度依赖,从某种意义上是对法治的反动。最为典型的例子是毛泽东的“宪法不如开会”的主张。五十年代初,基于当时中国的客观情势和斯大林的压力,他亲自带头起草了宪法,但过后觉得宪法、法律所设定的制度、程序条条框框太多,束缚他的自主意志,并且有时似乎效率不高时,他断然主张与其实行宪法,不如一年开几次会,用人民日报把会议精神发布到全国,以此举国一致贯彻执行。

在战争年代,工作目标相对单一,所有工作都服从于军事胜利的目标,因此会议形式具有相对合理性。

但到了一个国家和平治理年代,由于国家事务千差万别、千头万绪,如果此时国家体制的运转依然还采取会议形式,必然造成“上有政策、下有对策”,“上面一根针,下面万条线”的乱象,并造成选择性执行的不良结果。

第二,执政党特有的组织体系是会议运转的支撑保障。西方政党大都是松散性政党,因选举而聚,以选举完毕而分。而中国执政党奉行把“支部建立在连上”、“支部建立到各个基层”的建党组织原则,从而形成庞大的党员数量、严密的组织体系以及强大的政治党员能力。组织的广泛化、多层化,致使执政党的会议也往往依循组织脉络层层开会、层层传达。

第三、党政不分、党国不分、党法不分。执政党习惯在国家体制之外,大包大揽各种事务,以党代政,以党代行社会组织事务。一个出色的执政党,本来可以熟练地借用各种国家治理、社会治理的载体,避免叠床架屋、另起炉灶,以避免国家机关、社会组织功能不全权威不彰的弊端,但现在执政党几乎保留了一套平行于国家机关体系的政党组织体系,这使得政党往往为了便利的需要,撇开国家机关自行其是。

第四、法制不健全、民主不完善。如果在国家生活的各个领域都有完备的法制,那么各个国家机关就只需依照法定职权和程序正常运行,而无需依赖至少可以最大限度减少会议在国家机关职能运转中的频率,这对立法机关、司法机关来说尤其如此。可以毫不夸张地说,会议越多,说明行政指令、政党操作的程度越深。

第五、地方自治缺失,中央与地方权限划分模糊,公民社会发育不全,都可能导致“会风过甚”。观诸于许多会议报道,其内容都涉及中央、地方的利益协调权限分配,政治国家与市民社会组织的功能划分等问题。如果这些问题获得良好的解决,政党不再是全能政党,政府变成有限政府和责任政府,则会议的次数、周期、成本都会大大减少很多。