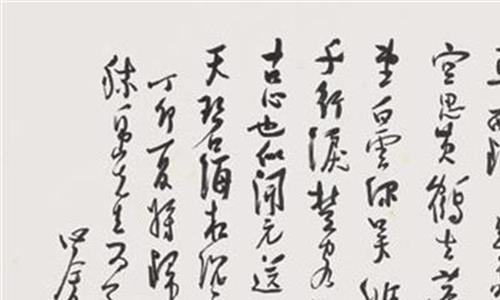

胡适的情人曹诚英 《西南联大的爱情往事》试读:【胡适·曹诚英】恨不生逢未嫁时

鱼沉雁断经时久,未悉平安否?万千心事寄无门,此去若能相见说他听。朱颜青鬓都消改,惟剩痴情在。廿年孤苦月华知,一似栖霞楼外数星时。——曹诚英 1917年,冬,安徽绩溪。12月30日这天,上庄胡家张灯结彩,一场文明婚礼正在喜气洋洋中进行。

新郎是刚从美国回来的胡适,新娘则是江村的一位名叫江东秀的女子。按照皖南旧俗,男方家中需要选择四位未嫁的少女充当新娘的伴娘。胡家也不例外,四位青春姣好的少女始终跟随在新娘的左右。

她们当中,有一位是胡适三嫂的妹妹,名叫曹诚英,小字娟。见着胡适的时候,她微微一笑,叫他“穈哥”(胡适原名嗣穈)。他随口应了,回报她以微笑。那是她第一次与他相见,她十五岁,他二十七。她是绩溪旺川人,那里与上庄村仅有一水之隔,家中世代经商并在当地有大量田产,十分富有。

然而,在她的童年回忆里,“家”却不是一个温暖的词。她一出生便不受欢迎。她出生前,家中不巧死了一个哥哥,母亲便盼着能再有个儿子,不想,生下的却是个女儿。

于是,母亲很不高兴地将她送给一个乡下的奶娘照管,直到五岁才将她接回来,那时,她的父亲也已经过世了。母亲将她送入私塾,“读《弟子规》《孝经》《幼学琼林》等书”,一心想把她塑造成一个“喜怒不形于色,四德皆备的名门闺秀”,教养极是严苛。

她本来便不在母亲身边长大,对母亲极为生疏,回来后,她“在家中绝无爱抚、温暖、同情,而是经常受威严申斥、冷淡、讽刺”,自然而然便对家生出怨恨来。她称母亲是“封建魔王的代表”,在回忆中自述:“我常常想报复,总想找一个机会和人拼命,我想,反正没人爱惜,不如拼着死了以图一快。

记得我曾经有两次这么做了,一次是对母亲(那时我大概六、七岁),一次是对嫂嫂,但都未能如愿以偿。

因为她惹毛我之后,便丢下我不管……”一个年幼的孩子,陡然回到陌生的家,既没了父亲,又没有母亲的疼爱,可以想象,在这样环境中长大的孩子,对情感将是多么渴求,她的一生之中,必将对温暖无限向往。

在她“终日独自坐在书房里与书本为亲”的日子里,她唯一的温暖来自二哥曹诚克。“哥哥以为我聪明可爱,所以十分娇宠我,成为生平唯一知己”,在她孤寂的成长岁月中,只有这个在外地上学的哥哥回家时,她才得到“片刻的温暖”。

十六岁那年,也就是胡适与江东秀完婚的第二年,她遵照母命,与指腹为婚的上庄富户公子胡冠英结婚。据“湖畔诗人”汪静之回忆,他与曹诚英自幼相识,在曹诚英结婚之前,他曾向她表达过自己的倾慕,曹诚英对他也有好感①。

然而,她还是断然拒绝,接受了母亲的安排。虽然是一场包办婚姻,但她一开始也是有期许的,不然,也不会如此顺从地嫁给一个素昧平生的陌生人。对于一个从小没有得到过多少家庭温暖的少女,她并不抗拒婚姻,相反,她期待着她的男人将带给她一个全新的光明的开始。

可惜,她并未能如愿以偿。她的婆婆不喜欢她,也许是她太过倔强。幼年时,她和母亲闹了别扭,母亲不理她,她便“一个人在地下打滚跌碰”,“直叫号哭得精疲力竭地睡着了”。

那时她不过是六七岁的孩子,尚有如此烈性,成年后,又岂肯依照乡间旧俗,做一个处处顺从婆婆的媳妇?她的婚后生活变得极其不快乐,在最疼爱她的二哥曹诚克的帮助下,1920年的春天,她去了杭州的省立女子师范学院上学。

不久,丈夫胡冠英也跟到了杭州,入了杭州第一师范。然而,这对他们的婚姻于事无补,就在这一年,胡母自作主张,以她结婚三年都无法生育为由,为她的丈夫纳了一门小妾。这件事让她愤怒无比。

她知道不能生育只是一个借口,她也抗争过,无果,最后,她提出了离婚。她唯有以决裂维护最后的尊严。这段婚姻只维系了短短五年。那一年,她刚刚二十一岁。她的离婚,在封闭的绩溪乡间引起了轩然大波,她的心情坏到了极点,在词里写道:“镇日闭柴扉,不许闲人到,跣足蓬头任自由。

”就在这时,胡适来了杭州。她随众人去看他,大家还一道游了湖。胡适对她的印象一直不错,虽然从婚礼上匆匆一瞥之后,两人便再没见过面,但他们一直有书信往来,她寄自己的一些小诗给他,请他点评。

1921年的时候,他还曾应她之邀,为《安徽旅浙学会报》写了一篇序言。这一次在西湖边重见,他很惊讶地发现,当年那个十五岁的小丫头已经褪去了少女的青涩,长成了亭亭玉立的曼妙女子。

她没有剪女学生们时兴的短发,把一头长发挽成发髻盘于脑后,显出明净的额头,雅静而端庄,“美极了”。见过她之后,他便作了一首《西湖》的诗歌——七年来梦想的西湖,不能医我的病,反使我病的更利害了!

然而西湖毕竟可爱。轻烟笼着,月光照着,我的心也跟着湖光微荡了。前天,伊也未免太绚烂了!我们只好在船篷阴处偷窥着,不敢正眼看伊了!……听了许多毁谤伊的话而来,这回来了,只觉得伊更可爱,因此不舍得匆匆就离别了。

这首诗明写西湖风景,其实一语双关。他想必听闻了胡家对她的种种“恶评”,所以他说“听了许多诋毁伊的话而来”,但他很同情她,“这回来了,只觉得伊更可爱”。不久后,胡适回了上海,接着,便收到了她的信。

他立刻回复了她。从5月24四日到6月6日,短短十来天的时间,他们之间便通了五次信。这些信现在已经不可见了,但想来与她的离婚有关。他会写些什么呢?安慰?开导?还是别的?不得而知。然而,他是她的家乡人,又是知名的学者,他的劝慰,哪怕只有一句简单的话,也给以她莫大的安慰。

在她被流言滋扰的日子里,在她孤立无援的时候,他的肯定成了她唯一的温暖。哪怕再微弱,她也忍不住想靠近他。当他重回杭州,搬上南山烟霞洞养病时,她追随他而来了。

在已经公开的《胡适日记》里,6月9日到9月8日,三个月的日记都缺失了。然而,从9月9日开始的《山中日记》里,频频有了她的名字。九月十二日晚上与珮声下棋。九月十三日今天晴了,天气非常之好,下午我同珮声出门看桂花,过翁家山,山中桂树盛开,香气迎人。

我们过葛洪井,翻山下去,到龙井寺。我们在一个亭子上坐着喝茶,借了一副棋盘棋子,下了一局象棋,讲了一个莫泊桑的故事。到四点半钟,我们仍循原路回来。

下山时不曾计算时候,回来时,只需半点钟,就到烟霞洞了。九月十四日同珮声到山上陟屺亭内闲坐(烟霞洞有三个亭,陟屺最高,吸江次之,最下为卧狮)。我讲莫泊桑小说《遗产》给她听。上午下午都在此。

九月十六日与珮声同下山,她去看师竹友梅馆管事曹健之(贵勤)了,我买了点需用的文具等,到西园去等她。……后来珮声来了,说没有见着健之,我们决计住清泰第二旅馆,约健之晚上来谈。看得出来,他们形影不离。最值得关注的是他9月18日的日记,他在其中写——“下午与娟下棋。

“夜间月色甚好,(今日阴历初八)在月下坐,甚久。”从这一天起,他不再称呼她为珮声了,开始亲切叫她的小名“娟”。这段山中岁月,他和她每日携手共游。

赏桂,观潮,游花坞,下棋,品茶,赏诗文,极尽风雅之能事。两人过着不食人间烟火的日子,风景秀美的烟霞洞俨然成了他们的桃花源。他给了她那么多安慰,他同情她的遭遇,“可怜她已全然不似当年的风度了”,他为她愤怒,要那“拆掉那高墙,砍掉那松树,让不爱花的人莫栽花,不爱树的莫种树!

”① 他还安慰她,希望它“早早休息好了,明年仍赶在百花之前开放罢!”在她心力交瘁的日子里,他是唯一的温暖。她自小失了父爱,母亲又不喜欢她,成年后在婆家也不得宠爱,这让她对温暖和爱极度渴求。

她无法拒绝他。明明知道眼前这长她十一岁的“穈哥”是一个有妇之夫,是两个孩子的父亲,明明自己正一步步陷入不道德的关系里,可是,她身不由己。

他是她的火把,就算明知扑上去是身心俱焚,她也依旧似飞蛾一般,扑得义无反顾。周围的朋友很快知道了他们的关系,汪静之,徐志摩……徐志摩甚至在日记里写:“与适之谈,无所不至……适之是转老回童了,可喜。”唯一不知道的人,只有胡适的妻子江东秀。

江东秀知道她在烟霞洞,但并没有多想,还给胡适写信说:“珮声照应你们,我很放心。不过,她的身体不很好,常到炉子上去做菜,天气太热了,我听了很不安,怕她身子受不了,我望你们另外请一厨子罢。

”江东秀只是单纯把她看作胡适的远方表妹,还关心她的身体,哪里想得到,当年婚礼上那年轻的伴娘如今正同她的丈夫同居一起。他们在烟霞洞待到了10月初,离别时依依不舍,他写——“睡醒时,残月在天,正照着我头上,时已三点了。

这是在烟霞洞看月的末一次了。下弦的残月,光色本凄惨;何况我这三个月中在月光之下过了我一生最快活的日子!今当离别,月又来照我。自此一别,不知何日再能继续这三个月的烟霞山月的‘神仙生活’了!

枕上看月徐徐移过屋角去,不禁黯然神伤。”不久后,在他回北平前,他们还见过一次面。她亲自下厨给他和他的朋友做饭,做的是地道的徽菜,中饭吃“塌果”,夜饭吃“锅”。“锅”有六层:菠菜、鸭子夹、豆腐包、猪肉、鸡、萝卜……她的手艺极佳,菜的味道都好极了,“大家都很痛快……”她还和他的朋友们一起游湖,在湖心亭的月色下,她唱了一支《秋香歌》,她嗓音清越,唱得婉曼动人。

她仿佛初尝恋爱滋味的小女子,只要他在,便欢喜无限,忘了今夕何夕。

不过,他可没有忘,他始终记得自己的身份,每隔几天,都会给妻子江东秀写信。及至他回到北平,江东秀显然还蒙在鼓里。12月,他去西山秘魔崖养病,江东秀上山看他,还替他带过曹诚英的信。

随后的一年,他又去了杭州三次,在旅馆里开了套房,自己住外间,她住里间,有客人来,她就躲到里间去。有时他去上海,也会告知她,让她赶去。“这些事都是曹珮声亲口告诉我的。”汪静之在回忆中曾这样说。

每一次,她都欣然赴约。他们的恋情都公开到了这样的程度,书信又往来不绝,作为妻子,江东秀就算再不敏感,也会有所察觉。于是,她给胡适写信的时候,封面改用用英文写,并委托自己在南开大学任教的二哥曹诚克从天津转寄,以避江东秀耳目。

在信中,她写道:“……我们在这假期中通信,很要留心!你看是吗?不过我知道你是最谨慎而很会写信的,大概不会有什么要紧……你有信可直寄旺川。我们现在写信都不具名,这更好了。我想人要拆,就不知是你写的。

我写信给你呢?或由我哥转,或直寄往信箱。要是直寄信箱,我想你我的名字不写,那么人家也不知谁写的了。你看对吗?”她竟主动提出“匿名信”的办法遮掩他们的关系。她因为丈夫娶妾而愤然离婚,为了他,居然肯低下骄傲的头,甘心做他不见光的情人。

信的末尾,她放纵自己喊道:“……穈哥!在这里让我喊一声亲爱的,以后我将规矩地说话了。穈哥!我爱你,刻骨的爱你。我回家去之后,仍像现在一样的爱你,请你放心……祝我爱的安乐!

”为了这段感情曾经带给她的一点温暖,她奋不顾身。从杭州女师毕业后,她考入南京中央大学农学院。他们的关系继续维系着,他途经南京总会去看望她。她的怀孕是一个意外。①他不得不向妻子江东秀摊牌。

江东秀的反应出乎寻常的激烈,从厨房拿出菜刀,狠绝道:“你要离婚可以,我先把两个儿子杀掉!我同你生的儿子不要了!”这场“战争”的结果是,江东秀赢了,而她,堕了那个孩子。她和汪静之说:“胡适害怕东秀,不敢离婚了”。

这句“不敢”,大概是胡适告诉她的,她因此信之不疑。她那样天真,相信他不离婚是因为妻子太过泼辣。而事实上,若是他真心想离,江东秀就算再泼辣十分,又有什么用,只会徒增他的厌恶,坚定他离婚的决心。

他没有离婚,不是“不敢”,只是“不想”。她只知他有赫赫大名,又哪里想过,他的好名声很大一部分是源自他与江东秀的婚姻。当初,他履行旧式婚约,娶了江东秀这样一位没有文化的“小脚”太太,不知博得了多少赞誉。

而现在,他若抛妻弃子,他的清白名声又将遭受到多恶劣的影响。他想得很明白,不能放任一段婚外情毁了他如日中天的事业。于是,他果断地放弃了她。在事业和所谓的“爱情”面前,男人的选择常常是理智而现实的。

她没有说什么,只是沉默地打点行装,只身赴美留学。她二十一岁的时候跟了他,到这时,已经整整十年。一个女子最美的年华,她都给了他。她入读康奈尔大学,修农学。学成归国后,在她三十七岁那年,曾经有一位曾姓男子向她求婚。

曾家的亲戚打听她的情况,问到了江东秀那里。江东秀说了什么,可想而知。在江东秀眼里,她就是一个插足家庭的“第三者”,对一个和自己抢丈夫的“情敌”,换了天下任何一个女人,只怕也说不出什么好话来。

那男子接到亲戚的信,立刻变了卦。所谓的“爱情”稀薄如此,她心灰意冷,自此立誓不嫁。那时,胡适已在大洋彼岸任驻美大使,七夕那天,收到她的信:孤啼孤啼,倩君西去,为我殷勤传意。道她未病呻吟,没半点生存活计。

忘名忘利,弃家弃职,来到峨眉佛地。慈悲菩萨有心留,却又被恩情牵系。除此,她什么也没写。没有落款,没有地址,唯有邮戳上印着:“西川,万年寺,新开寺”。她已在峨眉出家为尼。他没有回信。后来,他听说她听了二哥曹诚克的劝,下了山,但她病得厉害,肺病已达三期,“令人闻之惊骇”。

她的好友吴健雄写信来:“……伊每来信,辄提及三年来未见先生只字,虽未必如此,然伊渴望先生之安慰告知。”他于是写了一封信,托吴健雄带给她,并随信附上三百美金。

不久,吴健雄写信告诉他:“她晓得我带了你的信来以后,已快活的忘却一切烦恼,而不再作出家之想了,可见你魔力之大,可以立刻转变她的人生观,我们这些做女朋友的实在不够资格安慰她。

”他没有再回。被这所谓“恩情”牵系的只有她一人而已,而他,早已决定抛下。他没有再见过她。唯一的一次见面是在1949年,也是最后一面。她知道他要去台湾,恳切地央求着他:“哥,你不要再跟蒋介石走下去了。”她是为他好。

但他只是淡淡地笑了笑。其实,他已接受了蒋介石的任命,对江东秀和两个儿子也早已作了妥善安排。不过,他什么也没有和她说。回家的路上,她泪流满面。新中国成立后,她服从高校院系调整,从复旦调去了沈阳农学院。

她待学生极好。有个叫吴万和的学生动手术,她去看望他,给他留下纸条:“……你在病中定会想念母亲。你有什么要母亲做的事,就让我来给你做吧……”若是当年她的那个孩子能保全,她会是一个好母亲。“文革”的时候,造反派揪出了她与胡适的恋情,勒令她交代“反革命事迹”。

她拄着拐杖,站在他们面前,从清早站到晚上,一遍遍听着辱骂。因为与他这“大反动派”有关系,她任教的高校没有人敢理她,1968年,六十六岁的她独自回了绩溪老家。

许多年前,刚刚二十出头的她跟他走到了一起。她给他最美好的年华,可他又留给她什么,除了一个恶劣的名声,一副羸弱的身体。她死于1973年,没有孩子,没有亲人,一生积蓄都捐给了故乡修路铺桥。

她老的时候,对一个对她缠小脚感到好奇的孩子说:“我们乡下不缠小脚的女人是嫁不出去的。”她顿了顿,又道,“不过你看我缠了小脚还是嫁不出去。”她说这句话的时候,神情淡漠。遵她遗嘱,她被安葬在旺川通往上庄的路旁。那条路,是回上庄的唯一道路,他若是有朝一日回乡,必会经过这里,与她相见。不过,她也许等不到了,早在十一年前,他病逝于台北。查她的资料,会知道,她是中国农学界第一位女教授。