溥仪李淑贤 为溥仪讨个公正的说法——与李淑贤老人一席谈

为溥仪讨个公正的说法——与李淑贤老人一席谈

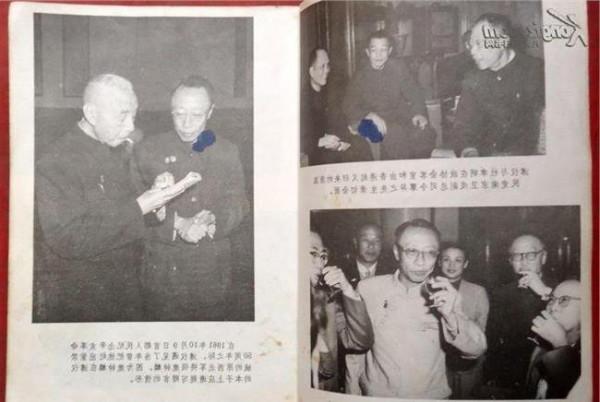

这是一套很普通的二室一厅的单元楼房,家俱陈设早已落伍了。这是一位和善的老人,待客不失年轻人的热情。电冰箱上摆放的那张照片,显示着女主人不平凡的经历。照片上,周总理笑容可掬,与女主人和她丈夫亲切交谈着。她,就是末代皇帝爱新觉罗·溥仪的遗孀李淑贤女士。

老人告诉我,她每天都把自己埋在报刊杂志堆里,也经常写点东西,二十多万字的回忆录<溥仪和我>早已脱稿,很快就要和读者见面了。除了她自己写作之外。她还和王庆祥先生合作,共同整理<溥仪日记),这是溥仪从皇帝沦为囚犯,又从囚犯改造成新人的心路历程,这部日记将由天津人民出版社出版。

当夜幕降临时,电视又成了她唯一的伴侣。从新闻联播一直看到午夜12点以后,她都舍不得把电视关掉,电视成了她每天晚上的精神寄托。

谈到回忆录<溥仪和我>的写作,使李老自然而然地回忆起她的丈夫溥仪,回忆起了他们一起生活的那些年。

1962年初,当时已经37岁的李淑贤正在关厢医院做护士。热心人知道她曾经历了一次不幸的婚姻,早已离婚,于是便把溥仪介绍给了她。当她第一次听介绍人说,这个对象过去当过皇帝,她一下子惊呆了,头脑里立刻浮现出电影中、小说里习多些威严的形象。

心里暗想,凭我一个普通人,怎么能和“皇帝”谈恋爱呢?第一次见面,彼此就给对方留下了不错的印象。那次见面,两人竟象老朋友一样,一下子谈了好几个小时。溥仪越说越感到兴奋.因为这是他此生第一次单独和一个陌生女人谈了这么长时间的话.

给李淑贤留下了儒雅、善良的印象。1962年劳动节的前一天,全国政协为两人举办了简朴且非常隆重、热闹的婚礼。结婚以后,溥仪就开始学习家务劳动,也学怎样接人待物。

就拿吃饭来说吧!过去他吃饭从来不知道让人,自己喜欢吃那个菜,就干脆端到自己面前,低下头猛吃。这个缺点被妻子看到了,她象教小学生一样告诉丈夫:“要懂得谦让,要学会照顾别人。再喜欢吃的菜,也不能只顾自己埋头吃,桌上的每一个菜,不属于你个人,它属于在座的每一个人。”从这以后,溥仪越来越知道照顾别人,关心他人了。

谈到他们夫妻之间的关系.溥仪动情地对妻子说:“在认识你之前,我真不知道爱情为何物,和你结婚以后,我才知道人世间还有这么珍贵的情感。”溥仪用自己真诚的行动,为他的这句话作了十分感人的注释。那是1963年夏天,一个大雨倾盆的黄昏,当时已是58岁的他,撑着雨伞去接妻子,结果没有接到.

他感到很失望,也很焦虑,他担心妻子被雨淋着。在回来的路上,他发现有一个下水道口没盖盖儿,雨下得太大了,没盖的下水道口又没明显的标志,而这儿正是妻子上、下班的必经之路,他担心妻子从这经过时,不小心掉下去,他索性撑着雨伞站在距离下水道口附近的地方,给妻子当了好几个小时的警卫,他忘却了自己身上的寒冷,结果回到家就感冒了。

婉容的胞弟、末代国舅郭布罗润麒先生评价说:“溥仪这个人很有人情味。”在和妻子李淑贤共同生活的5年半的时间里,这种人情味升华成一种真挚、热烈的爱。经过改造,溥仪真正从灵魂里脱胎换骨了。在生活上知道了关心、爱护妻子,李老回忆起了许多令她难忘的往事。

夫妻俩身体都不好,每当妻子患病,他比自己患病还着急上心多了。李老清楚的记得,有一次自己得了病,他4点钟就起床了,从西城区的东观音胡同赶到协和医院给妻子挂号,一站就是三四个小时。

为了从根本上治好妻子的病,几年的时间里,他跑了许多北京的大医院,请出了包括林巧稚在内的七、八名专家、教授。李老深情地告诉我:“每当我患病,可忙坏了溥仪,他能整宿整宿的不睡觉,陪护在床前,一会送水,一会儿催我吃药,一会儿又为我量体温,一夜能鼍好几次,一会儿看看我的被子盖严了没有,随时把量好的体温记录下来,随时观察记录病情的变化,他过去学过的一点医学知识,这回真派上了用场。”

在夫妻之间彼此的称呼上.他们也和一般夫妻有所不同,她称他为大哥,他则称她小妹。夫妻俩还常开玩笑呢。有一次,她打扮得漂漂亮亮的来到他的面前,神态严肃的对丈夫说:“我要永远地离开你了,”说着转眼之间就真的无影无踪了。这回他真的傻了眼,木呆呆的站在那里,眼泪都急出来了。正当他急得不知所措时,妻子咯咯笑着从门后走出来,他一把抱住妻子:“小妹,我不让你走,你可不能离开我呀!”

说起来,李淑贤的命运也是挺悲惨的,是个彻头彻尾的悲剧性人物。她1924年9月出生于风景秀丽的西子湖畔。8岁那年,母亲患急症撒手离开了她。接着父亲又续了弦,并把她带到了上海.她饱受了继母的虐待和凌辱,每当她受了继母的气,都会自然而然的回忆起妈妈,委屈的泪水不知流了有多少。

十几岁,父亲要把她卖给一个阔佬当小老婆,她事先听到了一点风声,知道上海呆不下去了,摆在她面前的只有一条路,弃家出走,她独自一人到了北京。

19岁那年,她在北京结了婚。那男人没有文化,对她不好,又很粗野,还经常动手打她。两人感情上合不来,孩子也被他打得流了产,无法生活下去了。她和那男人离了婚。解放以后。她在位于朝阳区东大桥的关厢医院当了一名护士,真正过上了自食其力的生活。

1984年,末代国舅郭布罗润麒先生为艺术总顾问,根据《我的前半生》为蓝本,中意合拍的故事片<末代皇帝>的开机,引起了中 国历史上一场旷日持久的官司,回忆录《我的前半生>的版权争议。

这场长达十几年的官司,差不多要把李淑贤拖垮了。说到这场马拉松式的官司,李老心情沉重的告诉我:“我年纪大了,本来身体就不好,愿意过几天清静的日子,还有许多自己要干的事儿,不愿意惹事生非,更不愿意找谁的麻烦,或者说更不愿意无缘无故的跟谁过不去。

从我和溥仪谈恋爱开始,直到我和他结婚的前两年,<我的前半生>几乎是我看着他写出来的。说到这本书的版权,我最有发言权。溥仪死了,作为他的妻子,作为这本书稿诞生的见证人,我要为溥仪讨个公道的说法,这场官司再牵扯精力,我也要把它打到底,打出个令人满意的结果来。

我出于无奈,愤然上书邓力群、胡启立同志,应该感谢文化部出版局同志们的反复调查.反复核实,弄清了事情的来龙去脉。

直到今年初,这场官司经北京市中级人民法院终审,才有了一个公道的结论,溥仪是<我的前半生》的作者,所以他拥有该书的版权,作为他的遗孀,我享有版权继承权,出版社应依据有关规定,付给我印数稿酬。

李文达同志只是溥仪的助手,因此他不拥有版权。群众出版社作为出版单位,她只有该书的专有出版权而没有版权。尽管我为这场官司牵扯了精力,毕竟为我死去的丈夫l讨回了一个公道的说法。”

一波未平,一波又起,上海的一本杂志发表了一篇题为《末代皇后娘娘李淑贤的后半生》的文章.文章多处严重失实,该文被刊出后,曾被多家报刊杂志转载,给李淑贤造成了极为不好的影响。李淑贤认为,溥仪是在改造成新人之后。

才与我认识并结婚的,那时连他自己都是普通公民了,我怎么可能还是皇后娘娘呢?这是一点最基本的常识,难道一个写文章的人都不懂吗?文中还无中生有的编造说,溥仪死后,给妻子留下了一大笔款子,足够他不愁吃穿的受用后半生。

“其实哪有这么回事儿呀!”李淑贤感到愤愤然,她希望笔者把真实的情况提供给读者:替她消除不良影响:“溥仪特赦后已经身无分文,全部家当也只有一件旧棉袄。直到他在政协当文史馆员时,工资也只有100元。

我和溥仪结婚时,只是一名普通护士,工资也就是40块多一点儿,和溥仪结婚一年多后,我就因病停薪留职,一分钱也没有了,我们夫妻俩的生活,只靠溥仪那100元过日子,尽管当时是六十年代,生活还是挺清贫的。

政协领导的照顾,再加上我的精打细算,日子还能过去,溥仪去世时,我兜里也只有几十块钱了。说起来当时确实是够惨的,我心里也不是个滋味。选骨灰盒时,选了一个当时最便宜的木质骨灰盒,只花了5元钱。为这事儿,我心里难过了好一阵子,总归是恩爱夫妻一场,当时也是想选一个好一点儿的,可没钱呀!

”李老接着说:“我两次愤然投书该杂志社,希望澄清事实,消除不良影响。该文作者给我回信说,是台湾<明报>一位记者的讹传。我压根儿就没见过这位台湾记者,这位记者竟然胡编滥造,太缺乏职业道德了。”

当我问起溥仪的骨灰迁陵一事时,李老兴奋的告诉我:“溥仪魂归清西陵的愿望终于在我有生之年实现了,这也算了了我的一桩心事。溥仪在他生命垂危之际就留下遗嘱,让我找一个适当的机会,和政府提一下,在清西陵找一块地,把他的骨灰葬在那儿。

我一直怕给政府找麻烦,始终没有提起这件事,还是华龙皇家陵园总经理张世义先生主动找上门来,提到迁陵一事,在溥仪去世28年之后,1995年1月26日,溥仪的墓地迁到了清西陵,溥仪终于找到了一个自己满意的归宿。

他非常喜欢谭玉龄,至今在谭玉龄的骨灰盒里,还有溥仪的一缕头发和一点指甲呢。我只希望百年之后,自己能和溥仪,还有谭玉龄合葬在一起。”在李老的一席话中,我深深感觉到他对丈夫的怀念、依恋之情。

尽管李老岁数大了,采访一直进行了3个多小时,老人的精神始终饱满,思路清晰,又十分健谈,也许这是丈夫溥仪给予她的精神力量在起作用吧!