梁启超的儿子梁思礼 追忆梁启超小儿子梁思礼:他与中国航天的诸多“首次”

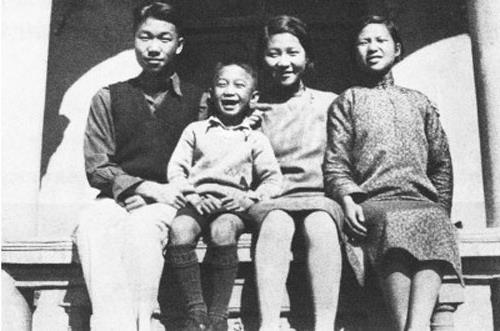

2009年7月31日上午,中国科学院院士、国际宇航科学院院士梁思礼先生接受北京晚报记者专访,梁思礼讲述在“饮冰室”中长大的梁氏9位姐妹兄弟的爱国情怀。记者 刘平摄

梁思礼院士与中国航天员在一起。资料图片

4月14日10时52分,中国航天事业奠基人之一、中国科学院院士、国际宇航科学院院士梁思礼在北京逝世,享年91岁。梁思礼为外界所熟知的身份是中国近代思想家梁启超最小的儿子。

记者今天上午从中国航天科技集团公司科技委、梁思礼治丧办公室了解到,梁老的送别仪式,将于北京时间4月18日在北京八宝山殡仪馆举行。航天科技集团相关负责人告诉记者,梁思礼在今年3月患感冒,因肺部不适入院治疗。因年事已高,严重影响到心肺功能。目前,他的家属正在安排后事。

上午,记者拨通了梁家的电话,梁思礼院士的女儿梁旋女士通过北京晚报向社会各界对梁老的关怀表达谢意。梁旋哽咽着艰难地告诉记者,关于父亲有太多太多情感萦绕在心头,一时难以言表。令她印象最深刻的,就是儿时的回忆。那时候,由于工作性质的缘故,父亲时常在外出差,很长时间才会回家一次。但父亲在家的时光,却是令孩子们最快乐和难忘的:父亲时常领着孩子们去游泳,带着孩子们一起欣赏古典音乐,给他们讲述古典音乐背后的故事……“从小到大都很崇拜父亲,父亲博学,但在我们面前却特别慈爱,是一个不折不扣的慈父,”梁旋追忆。

对于父亲的去世,梁旋悲痛万分,但同时她也认为,父亲的一生是幸福的。“父亲完成了他的使命,他的一生,不论是顺境还是逆境,他都坚持了他一生的选择——中国航天事业。能够坚定这样的信仰,践行自己一生的志愿,这样的人生是无憾的。”

梁旋告诉记者,昨天在医院的床榻前,她握着父亲的手,轻声抚慰着弥留的父亲,她甚至看得到父亲嘴角流露出一丝安详的笑意,这令悲痛中的家人们稍感安慰,“父亲说,他从‘公公’(梁启超)那里继承下了最宝贵的东西就是爱国,我想‘公公’如果见到父亲应该也是欣慰的。”说到这儿,梁旋难以自持,泣不成声。

梁思成之子、梁思礼院士之侄,已故学者梁从诫先生的夫人方晶上午也接受了记者的采访。方晶透露,由于梁思礼院士年事已高,自己也是“80后”,出行不便,所以亲人之间多是通过电话表达挂念,上一次去探望梁院士还是几年前。八十多岁的方老师,家住北京城大东边儿,坐了两个小时的公交车,穿过整个北京城,探望住在大西边儿、年近九旬的梁院士。“我不是一个人去的,我是代表我先生一同去探望同族的长辈,”由于梁老年事已高、身体不好,方老师并没有在他家中久留,但仍能回忆起他的亲切,“我很感谢他这些年给予的帮助和多次托亲友捎来的问候。”对于梁思礼院士的逝世,方老师表达了自己的追思,“对于我们的家族来说,这是非常非常遗憾的事。”(记者孙乐琪)

追忆

2009年本报曾刊载梁思礼专访 作者上午追忆

“80后”醉心于传播爱国情怀

昨夜惊闻梁思礼先生去世的消息,先是惊愕,继而觉得愧疚。惊愕,是因为我曾于2009年岁末以《北京晚报》记者的身份与梁思礼先生有过一番较长的对话,那时先生精神矍铄思维敏捷,总让我忘记了他当时已是一位85岁高龄的老人。先生当时已鲜少接受采访,不愿意反复提及家族往事,之所以那次开恩见我,一是因为《北京晚报》的名声,二是因为我在递交采访申请时说过,想要请先生讲些不一样的事情。但让我愧疚的是,采访结束之后,先生语带失望地对我说,还是没能说些新鲜的事情。我至今仍记得他那一瞬间落寞的神情,这些年来我总觉得自己亏欠先生一篇好稿子,但我知道自己再也没有机会弥补这份愧疚了。

那次采访,先生从幼年时对父亲梁启超的记忆,谈到梁氏家族的往事,又谈到他所见证的航天科技事业,始终围绕着“家国”二字。

今天翻阅当时的采访记录,我很惊讶于先生那朴素而真切的爱国情怀。外人谈及梁氏家族,总是对他们在“文革”中经历的那段不公遭遇多有议论,思礼先生谈到那些事情,坦坦荡荡一一讲述兄姐的命运,但落脚处却在国家对知识分子的保护和照顾。说到个人与国家的关系,他会不假思索地回答:“我们能够回馈国家的,应当远远大于我们索取的。”

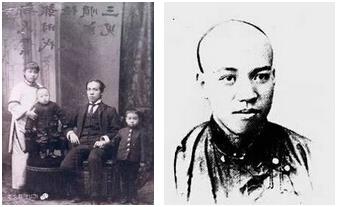

思礼先生说过,他的这份爱国之心,是父亲“遗传”给自己的。众所周知,梁启超去世时,思礼尚年幼,他并未真正从父亲那里得到学问上的直接培养,但我从他的言谈中可以看到,梁氏家族的精神血脉在他身上流淌着。比如他对世界的好奇之心,比如他言谈中的幽默风格,皆是与父亲、兄姐一脉相承的。那时这位老人曾用一个流行词语自称是个“80后”,与父亲当年称呼他“老白鼻”的那个绰号相呼应,的确是很有一番趣味的。

如今,梁氏家族的九个子女皆已故去,我难免会有些感慨,今后人们提及那一段千秋家国的大历史时,除了记住那些风雅的故事,还能否继续传承他们于民族、于国家的精神财富呢?当年思礼先生和我谈到了一句有关生死的话题,这个思维严谨的唯物主义者告诉我,自己不可能返老还童,所以特别珍惜和年轻人相处的机会。那时他时常游走于北京的各大高校,努力在青年学生中播撒爱国情怀。我想,他告诉后人的那些话,总会有人听进去并铭记于心吧。

记得思礼先生说起过,兄弟姐妹中他与父亲长得最像,天津饮冰室门前的梁公塑像其实就是参照着他的样子创作出来的。很想去那里看一看,拜一拜梁公,也向思礼这位饮冰室最后的孩子说声感谢。周健森

生平

他与中国航天的诸多“首次”

梁思礼早年留学美国,1949年9月,离开祖国已经8年的梁思礼得知新中国即将成立的消息后,归心似箭地回到了那片他日思夜想的故土。回国初,在邮电部电信研究所从事技术工作,并参与国家“十二年科学远景规划”的制定。1956年调入国防部第五研究院任导弹系统研究室副主任。从上世纪50年代末起,主持参与了我国近程、中近程和远程战略导弹及运载火箭的研制试验工作。

1958年至1960年,担任苏联P-2导弹教导大队技术副大队长和弹上电气设备总设计师,1960年1059地地导弹发射成功。随后,参加了我国第一个自行设计的东风二号及其改进型号导弹的研制,领导研制成功了具有中国特色的全惯性制导系统。1966年参加了东风二号甲导弹和核弹头“两弹结合”飞行试验,为我国导弹核武器研制成功作出重要贡献。上世纪60年代末,主持远程战略导弹控制系统的研究和方案制定工作。

1976年至1978年作为长征三号火箭控制系统技术负责人,在确定长征三号控制系统方案中起到技术领导和具体指导作用。1978年后又集中精力负责远程战略导弹和长征二号火箭研制工作,参加了1980年向太平洋发射远程运载火箭的飞行试验,为我国战略导弹和运载火箭技术作出卓越贡献。此外,梁思礼对航天可靠性工程提出精辟论述,成为航天可靠性工程学的开创者和学科带头人之一。

(原标题:“父亲是带着安详的微笑离开的”)