龚建平事件 反赌再掀龚建平案件往事 邻居惋惜:龚老师能翻案吗

谁来打黑?打什么黑?这都不关我的事,中国足球跟我们没有关系了,我也不指望通过调查来澄清什么东西,还什么清白。

——— 龚建平妻子

在为什么只判龚建平一个,是司法范围的事,总局和足协是管不了;但“为何自曝家丑的浙江绿城却受到最重的处罚?”也是司法问题?当时,国家体育总局和中国足协,提出的口号是“坦白从宽,抗拒从严”,可在实际处理上却是“坦白从严,抗拒从宽”。

———在《不讲真话的悲哀》的书评里陈培德再议当年打假扫黑。

雨滴裹挟着冰雹,从房前的天空上倾泻而下,不多时,雪花飘舞了起来。北京的这个冬天,第二波寒潮来袭。

石油学院附中的门口,下午3点过后,放学的学生陆陆续续走了出来,他们嬉闹着,背着书包准备回家。校门的北侧是一栋6层高的家属楼,这所中学的老师都住在这里。7年前的那个春天,一个中年男人被警察从家中带走;2年之后,还是这个男人,救护车将他从这栋楼里接了出去,之后就死在了医院里。

这个男人名叫龚建平。因为曾经是这所中学的体育老师,在去世之前,他就住在这个地方,但人们更为熟知的,是他那“中国第一黑哨”的头衔。迄今为止,他是被中国足协认定的、被法律制裁的惟一的“黑哨”。专题采写:记者 徐显强(本报北京电)

邻居:龚老师还能翻案吗?

与不远处喧闹的校门口相比,家属楼下显得很安静。而在几年之前,这里曾是中国足球扫黑风暴的一个地标,记者、警察沿着门口南北向的一条小路,进进出出。现在,这里人烟稀少。一位上了年纪的女老师,推着车走出了校园,钻进了路边的车棚。

“龚老师以前是我的同事,学校的老师都知道那件事。”这位老师很热情,看到记者上前搭讪,她停住了准备进楼的脚步。谈及往事,她一边说着,一边摇头:“那么好的一个人,就这样去了,真是可惜,才44岁啊。”在她的印象中,龚建平是这样的一个人:“话不多,但是人缘特别好,人际关系处理得很好。

学校给他分了房,四十多平米,他们一家三口,一直都住在这里。”她指着眼前的小路,“节假日的时候,在这里经常能看到龚老师教他女儿学车。”

如今,这里已经看不到那对学车的父女,经过雨雪的冲刷,路面早已是破旧不堪,铺路的地砖有些松动,装修剩下的废弃材料,胡乱堆放在路边。

“在没评上国际裁判之前,他们家就买了一辆夏利车,那个年代有能力买小车的人还不多,同事之间就有些议论。”但这种议论,很快就变成了同情。“所有的责任都由龚老师一个人扛了,太冤了。再说了,不就是37万吗?那个××(国内某著名裁判)何止受贿这么一点钱?”多年过去了,这位老教师,还能准确说出当年判定龚建平受贿的数字。

“当时我们想着,顶多也就判5年,甚至有可能无罪释放,谁知道,最后定了一个公务员受贿的罪名,判了10年。

他爸爸身体本来就不好,想着可能看不到儿子出来了,判刑的第二年就去世了。”老教师叹着气,“保外就医了之后,我还在楼下看到过龚老师几回,他慢悠悠地走,笑着跟人说,没事的,我还能扛得住。没想到一次感冒把他击倒了。”

老教师关于“那件事”的最后一幕回忆,是2004年的7月11日晚上,“那天下着大雨,这条路的下水道堵住了,路面上成了水塘子,听说龚老师病危,我们学校的老师就拼了车,往304医院赶,校长都去了。等我们到那的时候,喉咙已经划开了,之后人就不行了。第二天就是他的生日……”

一转眼,天寿陵园里龚建平的墓碑已经立了5年,他七十多岁的母亲,在碑前摆上了祭品。最近的电视上,反复播放着中国足球打假扫黑的新闻,老教师问记者:“龚老师太冤枉了,你说这事,还能为他翻案吗?”一个戴眼镜的男老师正准备出门,抬头看了看天,又把脑袋缩了回去:“翻什么案啊,能查清楚吗!谁还记得呢?都这么多年了,即使有什么证据,恐怕也找不到了。”

谁还记得呢?这栋楼上下,邻里们已经很长时间不提这件事了,他们的话题变成了“到哪里可以买到7毛钱的大葱”、“谁家的孩子晚上8点要出去学钢琴”……而新搬来的住户,压根都不知道他们的楼上曾发生过什么惊天动地的事情。邻居们与龚建平的家人,也渐渐少了来往。那位与龚家住在同一单元的男老师感叹:“龚老师去世之后,我们接触少了一些,他女儿在学校的时间比较多,即使回来了,我们也很难碰到。”

妻子:中国足球跟我已没有关系

“中国第一黑哨”龚建平离开这个世界,已有5年多的时间。石油学院附中的门口,曾吸引着全国各地记者的到来。而过去的几年,这里的老师已经很少看到问路的陌生面孔。只有在今年5周年忌日的时候,这所学校、这个人名,才重新被搬上了报章。

龚建平的女儿,在父亲出事时,正面临高考,现在,她已经大学毕业并留校任教。她就学和工作的单位,也正是她父亲生前供职的首都体育大学,在北京市北郊的凤凰岭校区,她是系辅导员。

追随了父亲的步伐,但龚建平女儿避开了足球。“可能是经历了很多事情,她显得比其他同学成熟、稳重。”龚建平女儿的一位朋友告诉记者,“她很少谈论足球方面的话题,我们跟她在一起,也从来不提中国足球,怕她伤心。很多跟她一起读了4年书的同学,都不知道她是龚建平的女儿。只有跟自己很熟很熟的朋友,她才会说一些心事。”

石油学院附中门口的钟上,时针停留在了晚上6点,学生们早已散尽,家属楼下昏黄的路灯也已亮起。有菜香从屋内飘出,二楼的住户在装修,袋装的水泥塞满了楼道,电钻声时起时落。而四楼的那扇窗户,依旧是一片漆黑,紧锁的防盗门已经蒙上了厚厚的一层灰,一只小狗在屋里狂吠,声音忽远忽近。龚建平的妻子索玉华,也是石油学院附中的一名体育老师,当劳作的人们回到家中,她还停留在学校的体育教研室里。

“我最近教学挺忙的,不想接受采访。”记者将电话打进她的办公室,索玉华先是有些惊讶,不过语调很快平缓了下来。在丈夫去世之后,她对记者一直都有抵触情绪。“你想我说什么呢?这么多年过去了,我已经不想再提那件事了。谁来打黑?打什么黑?这都不关我的事,中国足球跟我们没有关系了,我也不指望通过调查来澄清什么东西,还什么清白。”

5年的时光足以改变很多事情,当年龚建平灵堂前“人垂泪天降雨天人共悲旷世奇案皆知晓”的挽联、追悼会上索玉华“我会为你报仇”的哭喊,已经变成了人们褪色的回忆。时至今日,龚建平一家已经不再提起关于报仇的事情。有人认为揭发龚建平的是当年“反黑三斗士”之一的宋卫平,尽管索玉华的手机里还存着两个宋的手机号,但一直没有拨打过。此前她还向媒体再三强调“忏悔信不是龚建平写的”,现在也没有了向外人解释的愿望。

“我们只想过着平静的、普普通通的生活。”索玉华说。几个月前,有媒体把龚建平的大幅照片搬上了版面,她一度想质问那位记者,但最终还是放下了电话,“后来一想,没有必要了,打了电话,又能怎样呢?事情都已经过去那么久了。”

钩沉

历史绕不开的第一次扫黑风暴和龚案

龚建平,1960年生于北京,作为恢复高考的第一批大学生,1981年从首都体育师范大学毕业。他最早是石油学院附中体育教师,1982年开始从事足球裁判工作。2001年,他被中国足协推选为国际级裁判,随后调入母校首都体育师范大学任教。同年12月,因一封署名“还有良知的裁判”的《一个执法过杭州比赛裁判的自白》,和同时退交给俱乐部的4万元钱掀起了中国足坛有史以来最为剧烈的“反黑风暴”,有人影射是龚建平所为。

这波“反黑风暴”影响巨大,揭开盖子的宋卫平、李书福、陈培德三人成为“反黑斗士”。

2001年12月15日,浙江黄龙体育场,浙江省体育局局长陈培德在接受中央台《新闻调查》栏目的采访时戟指着镜头怒斥。“他们现在正在阴暗的角落里发抖。他们明年还敢吗?他们正在惶惶不可终日。”

而龚建平则被扣上“中国第一黑哨”的大帽。此后,司法首次高调介入体育界,这在当时被认为是中国司法发展的一次重大突破。

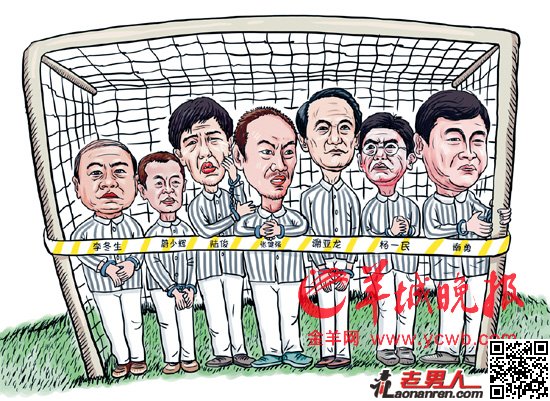

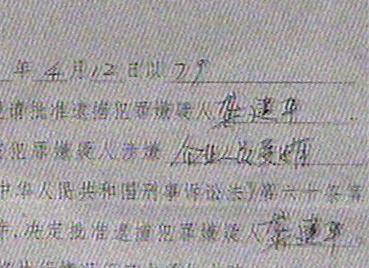

2002年3月15日,龚建平被北京警方从家中带走,28日,龚与辩护律师王冰见面,同日,“反黑”关键人物浙江绿城老板宋卫平表示“自白书”和4万元钱,“确是龚所为”。4月17日,北京市宣武区检察院以涉嫌“企业人员受贿罪”正式批捕龚建平。时任足协副主席的阎世铎说:“出现龚建平这样的事情,我们足球工作人员都感到非常的痛心,但这种事是不可避免的。”

2003年1月29日,北京市宣武区人民法院以“企业人员受贿罪”,判处龚建平有期徒刑10年。一个足球裁判锒铛入狱,此例开中国体育之先河。“反黑风暴”由此告一段落。《中国新闻周刊》曾经发表一篇以“龚建平没有带走的疑问”为标题的文章,称“龚建平提起上诉,二审没有开庭,就直接维持了原判。

龚建平这个案子,成了铁案……值得质疑的另一点是———那些给龚建平行贿的人(包括宋卫平在内),那些在法庭上被认定为行贿的行为,最终没有被提起公诉。龚建平的受贿案成了没有行贿人的‘天贿’。”

2004年7月11日,保外就医的龚建平因肺病在北京市304医院病逝,终年44岁。宋卫平后来透露,龚建平住院期间,自己曾前后两次送过治疗费。在龚建平去世前10天,宋卫平还与龚建平商量出书的事情。稿费由宋卫平出,龚建平把他知道的事情都写出来。龚建平已经同意了,他妻子开始没有答应,后来才许可,但龚建平随后病逝。

龚建平去世后,陈培德在接受媒体采访时说,“龚建平受到的待遇是不公平的,他不应该是第一个受法律制裁的受贿裁判,更不应该是惟一的一个!足球的反腐败是社会公开性最大,舆论监督和介入最多,但结果却是透明度最低的一个!我对体育反腐败局面非常缺乏信心,而且一度绝望。”