青岛习武之风始于元末 太极张三丰曾崂山传道

青岛习武之风始于元末 太极张三丰曾崂山传道

国术 1933年 中央国术馆 家教传统 半岛网 少林门 华北运动会 太极张三丰 元末明初 崂山道士

山东新闻

新闻频道

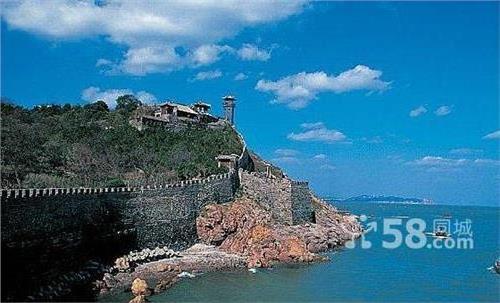

根据《青岛市志·体育志》称,最早记载的武术人物和传人是清朝乾隆年间崂山惜福镇傅家埠的傅士古。而根据一些民间传说或非官方记载,青岛武术的流传则更为久远,可以追溯到元末明初,当时著名的道教宗师 和武术大师张三丰、丘处机等人都曾在崂山传道习武,教授崂山道士和山民拳法和剑法,从而使青岛的武术风气日渐盛起。

上世纪初青岛出现武术组织

1891年,清政府派登州镇总兵章高元驻防青岛,其军士也多好习武,颇有造诣的拳师将武功传授于徒,在青岛出现很多具有代表性武术派别和武术传人。

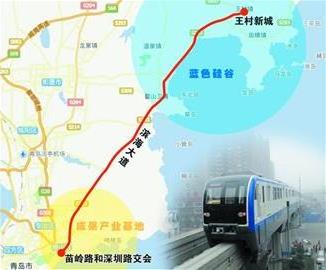

1911年,青岛人张石麟、宋铭之发起成立了最早的武术组织——中华武术会成立。1919年,山东著名武术家王子平率济南武术团在馆陶路齐燕会馆进行武术表演,引起岛城轰动。因为当时的青岛依然在日本的统治之下,对于武术的发展还是有相当的制约。1922年12月中国正式收回青岛主权,再加上原驻济南的山东练习所解散,总教习韩愧生、教习王子平、杨明斋等人来青岛定居教拳。随后成立了“国技学社”和“中华武术社”等,传授武艺,使青岛的武术得到很快的发展,培养了众多的武术人才。

1929年9月1日青岛国术馆成立

孙中山先生对武术运动非常重视,他认为,“武术是中华民族之精髓”,“国术”即中华武术的尊称。“国术”一词来源于1928年3月成立的南京中央国术研究会,6月份易名中央国术馆。中央国术馆开始设少林、武当两个门派:少林门主要包括少林拳、查拳、弹腿、八极拳、劈挂拳等,门长是王子平;武当门主要包括太极拳、形意拳、八卦掌等,门长是高振东。中央国术馆成立不久,国民政府即通令各级行政区设立相应机构。因此上世纪30年代初,各省市均相继成立地方国术馆。

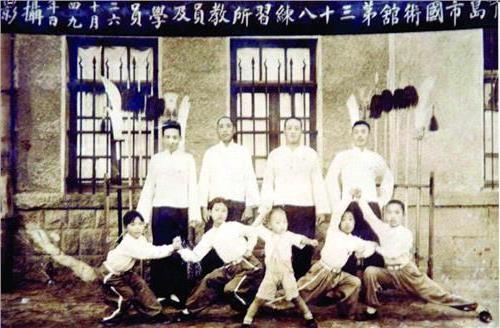

1929年9月1日青岛国术馆正式成立,其临时馆址位于陵县路。1929年9月11日,当时的青岛市政府颁布训令,任命青岛市代理市长吴思豫任国术馆馆长,郁廷为副馆长。同年11月,青岛市长马福祥到任后,继任国术馆馆长。青岛国术馆是青岛第一个官方武术管理研究机构。其成员设董事11人。1933年由青岛市长、国术馆馆长沈鸿烈主持筹建青岛国术馆新馆,馆址位于广东路1号。其经费由市政府出面集资,向社会募捐。建主楼(三层)一座,平房三座,占地3000多平方米,楼四周均有大小不同空地。楼后操场近2000平方米,场内备有沙坑、单双杠、拉力带、石锁、石担等训练辅助器材。1934年11月国术馆建成,1934年12月23日,正式举行了落成典礼。青岛的武术界名手杨明斋、高风岭、常秉毅、秘道生、尹玉章、纪炎昌、韩冠英等均在此任教。

上世纪30年代青岛武术鼎盛时期

上世纪30年代,青岛的武术水平在国内是较高的。1933年7月,在青岛举办的第十七届华北运动会中的8个国术比赛项目中,青岛队获6项第一名。1933年10月,在南京举行的第五届全国运动会上,青岛队获国术四项冠军,两项第二,两项第三,三项第四;林锦亭获轻量级拳术第一,王永山获重量级拳术第一,郝鸿勤获中量级刀术第一,祝正森获轻量级棍术第一。同时,在南京举行第二届国术国考中,田鸿业、李忠先、郑少先、孙秉刚、徐杰三、孙玉秀、王玉山、王汇登等18人组成的青岛队,技艺精悍,获得了国考总分第一名。1934年10月,在华北第十八届运动会上,获国术五项冠军,两项第二名,一项第三名。当时的青岛女子武术名将栾秀云一人获杂项器械冠军和剑术亚军,可谓是“名冠群雄”。

这一时期,青岛市的武术竞赛也很频繁,春、秋季都举行运动会,运动会上即有国术项目或表演比赛。1935年5月举行的青岛市春季运动大会,全市95个国术练习所就有51个国术练习所273名运动员参加。1937年的全市春季运动会上国术比赛的规模更大。

上世纪30年代,青岛还举行过几次全市性国术市考。尤以1935年6月15日至19日举行的第三届国术市考隆重。参加就试比赛的男女选手420人,考试分术科、学科二门,术科又分为拳科、摔跤、长兵、短兵四项,学科分笔试、口试二项,二门平均分数为总成绩。这届市考评取男武士15名、女武士5名,男武士冠军为钟寿山获得。大会还组织了小学国术团体会操,有51个队1980人参加,还有2000名小学生举行了20多个拳械集体国术表演。

抗战胜利之后,青岛国术馆重新建立。时任青岛市长的李先良任国术馆馆长,武术运动得以恢复。1946年,青岛市教育局规定,全市中小学以上一律恢复增加国术科目。为培养师资,青岛国术馆举办师范训练班,直接为全市的国民中小学培训国术教师。随着国术馆的恢复,群众武术活动有所回升,市区国术练习所恢复到145所,学员5067人。每年一度的武术表演又开始进行。1947年,还举行了全市武术、散打、摔跤比赛,以及武术教师鉴定考试,有200多个武术教师参加,考试及格者发给证书。但是,历经八年日本占领之后,青岛的武术运动水平明显下降,1948年5月,在上海举行的第七届运动会上,只有秘道生一人获器械第二名,拳术第三名。

特约撰文/张蓉

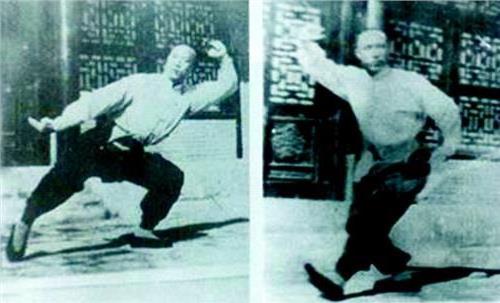

郝恒禄与太极梅花螳螂拳

1947年夏,山东牟平人郝恒禄先生(字绥唐,号云谷子,1887年~1948年)应青岛国术馆的邀请来到岛城讲学,消息传开,武术界引起了不小的轰动。位于广东路1号的青岛国术馆,聚满了前来聆听这位武学大家讲课的武林界人士。甚至,郊区也有不少人赶着马车前来听讲。二十余天精辟的国术讲论,折服了广大的武术爱好者。而人们更叹羡的是郝家的家传太极梅花螳螂拳绝技。

太极梅花螳螂拳是郝恒禄之父郝宏于晚清光绪年间,将郝家祖传数代的少林罗汉拳、岳家捶等拳法以及白猿拳法的精华,融入师承山东海阳人梁学香的螳螂拳而创立的螳螂拳派。其技击实用性更加突出,其于巧柔中迸发寸力之刚的技法特性尤其鲜明,其清晰迅猛的拳势风格在螳螂拳界独树一帜。该拳讲求阴阳变化、刚柔相合、虚实兼用、内外合一等拳法奥妙。内用太极混元之气,技击动作路线上多为圆形或弧形。手法多数为组合式连发,一环套一环,环环相绕,恰像五瓣相连的梅花。

郝家兄弟六人,继承家学,俱武艺高强,郝恒禄排行老二,文武双全武学成就高。曾任烟台蓬莱县国术馆馆长。他于 1926年写成了二万余字的《太极梅花螳螂拳论》,共33章。在“序”中即说:“盖闻国之强也,恃乎民;民之强也,恃乎身。身弱而求国强,古今中外无此理也。尝考世界武术,各有优点,而精妙如中国者,敢言其无。”表明了他与当时武界的爱国人士的共同主张,即国人通过练武以强身,进而强种强国。他在家传剑法的基础上,创编了两套太极梅花螳螂拳派的独门剑法,即螳螂八仙剑和螳螂达摩剑,至今已为武界奉为经典之作。并撰写了剑论《十二剑字》,作为行剑的理论指导。

1930年,剑术技击名家山东国术馆馆长李景林闻知郝恒禄的螳螂剑法精深,便邀请郝到济南切磋剑技。二人持竹剑相斗,最终郝以螳螂剑法的崩剑破解了李的凌空疾刺的绝招,战成了平手。李景林佩服他的剑法奇绝,亲书一副对联相赠:“未见古来千侠士,得知今世一剑友。”后来,山东国术馆任命他为“山东国术巡视大员”,对山东省各国术馆进行巡察。抗战胜利后,郝恒禄参加了在上海举行的“华东地区武术运动会”,获得长器械对抗赛的第一名。

郝恒禄秉承家教传统,注重对其子郝宾的武学培养。他在郝宾继承家传武艺后,就送往自己的好友螳螂拳名家大连的纪春亭处,精研螳螂拳技法,致其学业获得长足的进步,也成为武界颇负盛名的螳螂拳大师。

郝恒禄在青岛讲学不久,即被我国著名武术家王子平力邀到上海,1948年去世。然而,郝恒禄的青岛之行注定了太极梅花螳螂拳在青岛的盛行发展。其子郝宾、其五弟郝恒坡于 1948年先后来青传授太极梅花螳螂拳。郝恒坡,精于该门的白猿拳,外号郝五猴子,虽传艺时间较短,但所授的白猿拳系列在武界很有影响。郝宾艺精功纯,拳械系统丰富,传授时间长达三十余年,教出了一大批有真才实学的太极梅花螳螂拳传人。

该拳越来越多地为中外武界人士所认识和喜爱。其所蕴含的悠久的中华民族文化、技击和健身价值等等,正在愈来愈广泛地造福人类。我们在传承太极梅花螳螂拳的时候,应该记住郝恒禄等先贤们的薪传之功。于斌 张蓉