严济慈子女 严济慈之子严陆光忆父亲“严”与“慈”

严济慈之子严陆光院士回忆——父亲的“严”与“慈”

我国著名的物理学家、教育家严济慈先生是第一个获得法国国家科学博士学位的中国人。居里夫人与徐悲鸿是他的朋友,很多著名人物都是他的学生。在即将迎来严济慈110周年诞辰之际,笔者走访了他的儿子——中国科学院院士、宁波大学名誉校长严陆光。严院士向我们真情地讲述了父亲的“严”与“慈”……

“科学之光”下的“小科学院”

严济慈(1900—1996),谱名泽荣,字慕光,号厂佛,清光绪二十六年十二月初四生于浙江省东阳县下湖严村新堂屋的东正斋。他从小聪颖过人,10岁时就开始帮其父亲收账、记账、管账。中学时,他的英语老师、著名翻译家傅东华(《飘》的译作者)特别喜欢他,遂为他取字“慕光”,意谓希望他以后追求光明和真理。严济慈没有辜负傅老师的期望,他不仅致力于对科学真理的孜孜追求,还成了我国光学研究和光学仪器研制工作的奠基人之一。自此,他与“科学”结下了不解之缘。

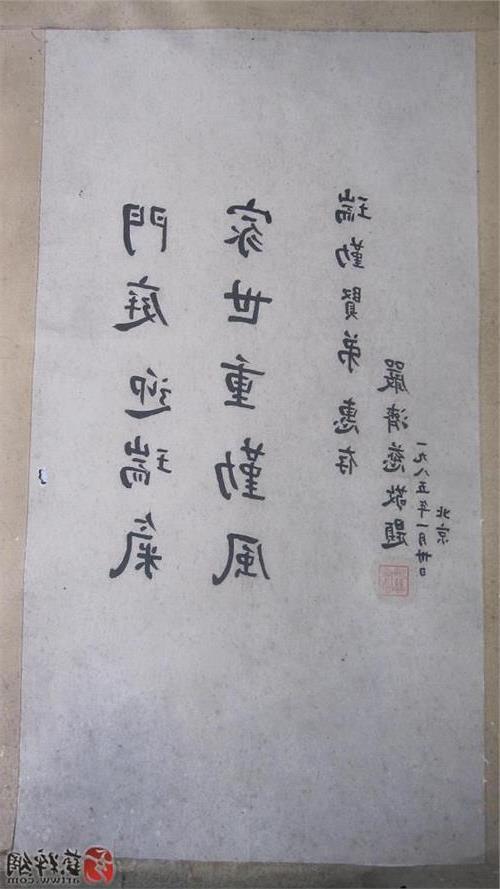

严济慈将自己的毕生精力都用在祖国的科学建设上,他的家庭成员中,有五人都工作在中国科学院,因而这个家庭又被人称为“小科学院”,这个叫法缘于他的老朋友,同为全国人大常委会副委员长的历史学家周谷城先生。1984年秋周先生为严济慈题写了一首七言律师,并称严家为“小科学院”。其诗文如下:

学府东南有女生,首开风气自由婚;

于今伉俪双高寿,当日青年正妙龄;

五子登科开学运,一家小院有科名。

家庭幸福斯为美,不愧先驱做典型。

有趣的是,严济慈与“光”也有着千丝万缕的联系:他的字叫“慕光”;他的七子一女都以“光”命名;他在我国的光学研究上做出了巨大的贡献;他制造了各种先进的光学仪器……

1927年8月,严济慈学成回国。在回国的邮船上,他结识了国民党元老、留法前辈生物学家李石曾及留法的美术家徐悲鸿,而严济慈和徐悲鸿的结交相当有趣。当时,一位比他年长三五岁的同胞热情地向他打招呼:“您好,严济慈博士,我在《晨报》上看到过您的玉照和大名,我叫徐悲鸿。”两人虽是初遇,却一见如故,特别投缘。途中,徐悲鸿还为严济慈画了一张肖像素描,并题写了一行法文小字,意思是:“致我的朋友严济慈——科学之光,徐悲鸿”。这行题字既寓含着严济慈研究的光学和他的字号(字慕光),又表达了徐悲鸿希望严济慈能成为祖国的“科学之光”,去照亮当时黑暗中国的心愿。

八十岁入党 坚持实事求是

我们对于往事的回忆总是显得温情和激动。回忆起自己父亲,严陆光院士动情地告诉笔者,“父亲特别重视人的品德习性,从小就教我们要学会做人:首先,要有一颗仁爱的心,要热爱自己的祖国,这在父亲生活的那个年代似乎显得极为重要。抗战时,父亲感到,国家正处在生死存亡的关头,作为一个中国人,他不能袖手旁观,自己虽不能拿起刀枪,但他可用自己的知识为国家效力。新中国成立后,父亲甚至以80岁高龄加入中国共产党,成为一名共产主义战士。”严陆光接着解释说:“八十岁入党?那个时候这件事有很多人都不理解,在国内外引起了很大反响。可是父亲最终用行动说明了一切。”

一切事情都必须尊重事实,坚持实事求是、讲真话是严济慈处理各种事件的突出特点,严陆光深有感触地说,父亲晚年,有时遇见一些领导同志,常常会客气地和他说:“严老,我是您的学生呀。”父亲通常总是回答:“我怎么不记得了。”因为他1927—1928年在沪宁四所大学教了一年多书,那时的学生到八九十年代,都已七八十岁了。而50年代末到60年代初,他在中国科技大学虽教过“三千弟子”,但这些人还难于上到领导岗位。问来问去,这些同志大都是念过他的书或听过他的报告,所以他说:“念过我的书不等于是我的学生,必须是我教过的才是我的学生。”

父亲的告诫:要学会尊重人

严院士语重心长地说,父亲常常告诫我们要学会爱人、尊重人,他自己在这方面就是我们最好的榜样。父亲对他的老师特别尊重,常常跟我们讲他有几位恩师,即何鲁、熊庆来、胡刚复与夏尔·法布里。父亲切实感到了几位恩师的教导、爱护与帮助是他能做出些成绩的重要因素,对他们永远怀着真诚的感激之情。他们有什么需要,只要父亲能办,他都尽力去办。多少年来,只要可能,每逢过年,他都要带领我们全家去拜年,毕恭毕敬地像个小学生。

当然父亲对人的尊重不仅仅局限于他的老师,严陆光特别解释道,尽管父亲早年成名,有着较高的社会地位,但他仍特别注意平等待人,尊重人。父亲老年时,还经常被邀请参加各种会议,特别是学术性会议。这种会一般是早上9点开始,大都要开到中午12点多,他通常提前一刻多钟就到,一直到会议结束才走。主持会的同志担心他过于劳累,常向他建议:“您都八九十岁的年纪了,能来大家都很高兴,愿意讲什么,请您讲,讲完后您可以早点回去,不要太累,大家都能理解,不会怪您的。”但父亲通常都不接受建议,照样坚持到会议结束。

严陆光说,我们每次回东阳老家时,不少老乡亲常常和我们说,父亲对大家就像童年时一样亲热,大家一起围着桌子吃饭时,父亲一定要等大家都坐好了,才一起动筷子,他绝不会先动筷子。

“另类”的情书

严济慈有着一个美满的家庭,其夫人张宗英祖籍浙江绍兴,生于江苏宿迁。当年她在报考东南大学期间,希望有人帮助补习数理,经人介绍就请严济慈当教师,两人相识后产生了爱情,他们是我国早一代自由恋爱结合的先驱。1923年严济慈赴法国留学前,他们就订了婚,何鲁、胡刚复两位教授做了介绍人。1923—1927年严在法国做研究生,张则继续在东南大学攻读,他们差不多每隔几天就相互写一信。

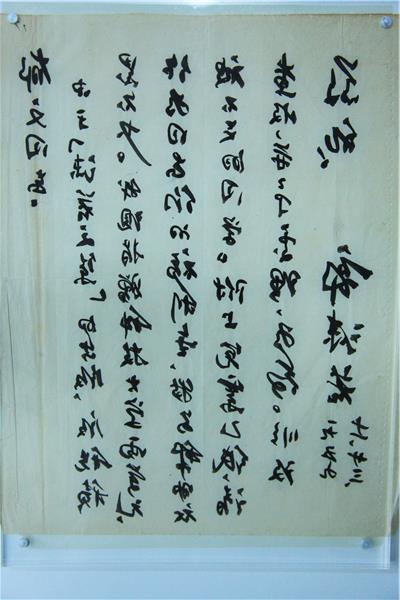

他们的情书非常有“特色”:严济慈在信中频繁地向恋人张宗英“汇报”自己的经济状况,有时,他还将某段时间的账目清楚地排列出来。如他写于1924年9月2日巴黎的一封情书中,就列出了1923年12月—1924年5月接收的汇款情况:

十二月(何师来):500方合65元约;

一月(何师来):800方合90元约;

二月(何师来):1500方合190元约;

三月(熊师来):850方合100元;

四月(爱出,胡师代寄出):889方合80元;

五月(胡师来15磅)1286方合130元约

“何师”指何鲁,“熊师”乃熊庆来,“胡师”是胡刚复,“爱”指张宗英,“方”即法郎,“元”即当时中国的银元。

“忙爸爸”的寡言多情

严济慈夫妇共生育了七子一女,老三三光、老七七光(女)、老八滇光在一岁左右即夭折了。又光、双光、四光、武光、陆光长大成人后,都在各自的岗位上做出了较好的成绩。五个儿子先后在五六十年代结婚后共养育了十个孙辈——四个孙子、六个孙女,孙辈也大都受到了良好的教育,其中的八人在90年代就成了家,养育了曾孙辈共14人,六男八女。四代共46人。

“父亲一直很繁忙,他习惯于专心致志地做工作。因而,哺育与教育我们的责任主要由母亲承担,但不论谁有困难,他总是会尽力给予指导和帮助。”严陆光继续说道:“父亲对我们的爱,不怎么通过讲一些亲热的话表现出来,但我们常常由一些小事中能感受到。我记得,在莫斯科学习时,父亲带了一个中国科学院的代表团到莫斯科访问,我得知消息后去旅店看望他,正好碰上晚餐。按当时的纪律,我是不能去吃饭的。于是,父亲在吃饭,我就在外面等着。约莫一个小时后,父亲出来了,手上拿着一个小碟子,原来父亲在饭后把自己的那份甜点带出来了,还一定要我吃了。甜点其实也没什么,但是我就感觉到父亲心里一直想着这个事情,一直在惦念着我,所以我感觉很幸福。”

严院士还告诉了笔者一个小细节:1980年,他的女儿严进英高中毕业后,考上了重庆建工学院城市规划专业,父亲决定给她买张卧铺车票去重庆,这在当时已属特殊的优待。女儿早早地就从家中出发去火车站等车,到了火车站时,她突然发现爷爷已经在站台上等着她,爷爷是来给她送行的,这个场面深深地刻在女儿的心中,并时常挂在嘴边说起。

严济慈平素寡言少语,他总是通过具体的行动让身边的人感受到他的爱。1984年11月,张宗英病逝,于11月15日举行了遗体告别仪式。“遗体火化后,父亲决定将母亲骨灰分装两个骨灰盒,一个放在八宝山,另一个带回家,并专门安排了一个纪念室。1984—1996年间,父亲搬过两次家,每次搬家时父亲都亲自安排母亲纪念室与遗物的搬迁。”说到这,严陆光的眼角开始湿润了,他言语低沉地告诉笔者:“后来,父亲的秘书与警卫员告诉我们,这12年间,只要父亲在北京,他每天早晨起来,首先在母亲遗像前三鞠躬,然后在遗像旁坐三五分钟,才开始一天的活动。”严济慈感情的真挚令身边的每一个人都深为感动。

“父子所长”共聚一堂

谈起自己的研究工作时,严陆光很感慨,他说他之所以能在工作中取得一些成就,主要是因为受父亲的影响,特别是父亲对于知识与学问的阐述。“1959年,我从苏联回国后就开始参加调研工作。记得父亲专门把我叫到身边说:‘陆光,你过来下,我们聊聊。你留学回来,马上就要参加工作了。你认为知识和学问有什么区别?当时我搜肠刮肚地说了一大堆。父亲看了看我,补充说道:‘知识是人类对事物的认识与了解,是无穷无尽、不断发展的,应该越多越好,有知识比没知识好,这是肯定的。学生时代主要就是获取知识,应该不挑不拣地学,努力掌握;学问是用所掌握的知识去解决实际问题的能力,工作以后主要要致力于把自己的知识变成学问,为国家、社会多做贡献,努力学会做事,把事情做好做大。’”

严济慈是中国科学院的早期所长,后来他的六儿子严陆光院士也成为了中科院电工研究所的所长。

谈起这件事情,严陆光显得有些自豪,他说:“父亲老年时特别提出了做学问要‘敢于好高骛远,善于实事求是’。1993年我是中科院电工所的所长,我们电工所是1963年成立的,1993年电工所成立30周年时,我就请父亲给我们所提个词,再顺便讲个话。父亲拿起笔就顺手提了这十二个字。”

“我是1923年大学毕业的,至今已在科学和教育战线上工作了近七十年。这两句话是我这个本世纪同龄人七十年经验的一个重要体会,比拿破仑说过的‘不想当元帅的士兵不是好士兵’更有积极意义。只有好高骛远,才有可能攀登上科学技术的高峰,而要真正能攀登上去,又必须善于实事求是,脚踏实地,一步一步走上去,坚韧不拔,无所畏惧。一个科学家,最关键的就是第一要有志气,第二要脚踏实地地干,这就是发展科学,要集中精力地干事。”严陆光时刻铭记父亲的这段讲话,在以后的工作中也常常引以为训。

参与组建中国科学院及中国科技大学1949年新中国成立,这使严济慈欢欣鼓舞,年届半百的他热切期望能创造条件重新在一线从事一流的研究工作,他积极参加了中央研究院与北平研究院两个物理研究所的合并重组,准备在中国科学院应用物理所(即当今北京中关村的中国科学院物理研究所)所长岗位上继续拼搏。就在1949年9月初,已内定出任中国科学院院长的郭沫若来东黄城根物理所看望他,和他畅谈了新中国发展科学事业的宏伟前景,邀请他参加中国科学院筹建组织的领导工作。严济慈见郭老情真意切,就决定按照工作的需要,愉快地集中精力参加到筹建中国科学院的组织领导工作,开始了人生的新阶段。

1958年年初,中国科学院的许多科学家和领导同志提出:要改变我国过去采用的办教育的方式,把教育和科学研究紧密结合起来,利用科学院的科学家力量比较雄厚、各研究所实验设备条件较好的特长,创办一所新型的理工科大学。同年6月,中共中央书记处批准了科学院关于创办中国科学技术大学的报告,由郭沫若亲任校长。严济慈当时已年近六十,感到回实验室再做研究已不可能,搞组织领导工作也已偏老,而科学事业需要后继有人,应该集中精力来培养年轻人,于是积极参加了科技大学的筹建。

1961年,严济慈出任科大副校长,负责领导全校教学及4个系和3个教研室、处的工作;1980年郭老去世后,他继任科大第二任校长,1985年起任名誉校长。

作为科技界的代表,严济慈参加了政协第一届会议,从1954年起至1993年,他连续当选为第一届至第七届全国人大代表,第三届至第七届全国人大常委会委员,第六、第七届全国人大常委会副委员长,成为我国科技界出任国家领导人的一位代表人物。