王德顺演讲 [一席演讲]王德顺:追求自由的亡命徒

大家能知道王德顺这个名字,是从今年三月份北京时装周那个T台走秀,是不是?哦,电影也看过,《天地英雄》。好多人都问我,你挺大岁数,走什么秀啊,谁拉你走秀的呀,是你自己愿意去走秀的,还是别人拉着你去走秀的啊?

其实这个时装走秀跟我一点关系都没有,人家服装设计师设计了一个东北的大棉袄,这一台时装秀人家筹划了半年了,从来没想过要找一个老头去到那儿给他展示服装,这不可能啊,你们想一想,哪个服装设计师设计完了,脑子里想的,我找个老头给他展示,那不可能的事儿,那都得找标准的模特展示他的服装。

巧在什么地方呢,他这一台服装秀是我女儿给他做音乐,有一天,他从我女儿手机上看着我的照片了,说这老头挺精神的,这老头谁啊?我女儿说这是我爸爸,他就非常好奇地就把这照片给了服装公司总裁了。

总裁是个女的,一看见照片,她大叫了一声,哎呀,这是我老师啊!三十年前,中国服装博览会,首届时装模特培训中心的校长,这是我老师,我当时装模特就是他培训的,我给他打电话。

“老师,我是高洁,你还记得我吗?”

“高洁这名我有印象,但是什么模样我对不上号了。”

“你赶快过来吧,过来看见我就对上号了。你怎么样?”

“什么怎么样?”

“你身体状况怎么样?”

“身体状况良好啊。”

“良好给我们走秀呗!”

走秀没问题,那咱们专业呀,来吧。第二天我就去了,服装设计师给我穿上了一身东北大棉袄,就这模样了。我一看,这怎么表演呢,我说你什么意思,你整个东北大棉袄。他说呀,我小时候就看见我爸爸妈妈穿着东北大棉袄,坐在炕头上,叼着大烟袋,闻着灶坑的那个味儿。

我一听,我明白了,我说行了,我明白了,你想表现的是乡情,对家乡的眷恋之情,还有对亲人的亲情。一个乡情,一个亲情,行了,我给你表演。我说我怎么表演呢,他说,你怎么表演我不管,开头是你的,结尾是你的,开头你跟着音乐走,结尾你也跟着音乐走,音乐怎么响,你就怎么演。

我说,行,那就不用排练了,明儿咱们就演吧。

第二天就演出了,我就等着这音乐,它是什么音乐呢,我就听着,嗷儿...... 刮大风,狂风大作。我一听,这是暴风雪的感觉啊,这是表现东北那个寒冷的天气,这么大的风我得表现逆风行走啊,我就表现,表演完了逆风行走,我想还得表现农民啊,农民来了,表现农民,然后我也表现老头,一老人,这老人突然梦幻变年轻了,然后我表现一段青春恋情,表演完了,我就下来了。

下来了我就问这个设计师,我说,尾声我穿什么服装?设计师说,尾声没服装,你就光着膀子上去吧。

尾声的音乐一般是总结性的、整理性的音乐,那我得像绅士似的,这样的感觉上场了,我就等着这个音乐,突然音乐响了:妹妹你大胆地往前走啊,往前走,莫回呀头... ...

我一听这哪是绅士啊,这是表现东北汉子。我上场吧我,从那头走这头,从这头又走回去,三十秒走完了,火了。

这事儿拧巴不拧巴,第二天媒体铺天盖地说,79岁的王德顺老爷爷光着膀子T台走秀,秒杀小鲜肉,还有的媒体写,小鲜肉闪开,你大爷来了。

媒体对我的描写集中在三点上。第一点是我这一身肌肉,我50岁进健身房,今年79岁,我练了近三十年了,从来没有间断过,现在我每天还在健身房,两个小时的健身。

第二个焦点说,这老头走路怎么那个姿势,那个样子,那个帅气,那个潇洒,怎么走的?他不明白我这老头怎么走出那样的步伐。其实三十年前我就开始训练时装模特了,那个时候中国没有时装模特培训学校,我是凭着我的想象,这个时装模特应该怎么走,我就开始教他们怎么走路。

1985年我就到了北京,好多高校就请我讲形体课。我的形体课一般都是从走路开始讲,教室走不开,我就领他们到操场,其他班也都来一块儿训练,一百多学生在这儿培训,每一个学生的步态都需要矫正,每一个学生走路都有问题,都有毛病,不是内八字的,就是外八字的,要不撅屁股,腆肚子的,怎么走路的都有,问题是他自己不知道,他觉得他走得挺舒服,老师你看我这还需要矫正吗?我说,你这太需要矫正了。

1987年,我在北京,中国时装博览会,时装模特培训中心当校长。我训练了五六十个学生吧,三十年没见了,然后我这次T台走秀,同学们互相间一联系,都找回来了。这些人在服装领域工作的还是挺多的,他们共同提到了当年的形体训练对他们一生的影响,让我感到非常欣慰。第三个焦点集中在我的气场,说我霸气,霸气从哪儿来啊,霸气来源于自信,自信从哪儿来啊,自信来源于一次次成功的积累。

1985年我创作了一台哑剧,叫做《造型哑剧》,这台哑剧表现的是一台哲理戏剧,它不是表现生活情趣的,而是揭示人生哲理的,表现了生与死、爱与恨,文学艺术永恒的主题。这样的作品,需要有文化的人、善于思考的人看这样的剧,才能够理解,所以我想我应当去北京演出。

促使我到北京演出还有另外一个原因。当时我是国家剧院的演员,我是拿着单位给我发的工资的,我演什么戏单位都得批准,审查部门一道一道的审查关,还先不用说是省里面市里面,中央的审查,就是单位的艺委会审查那关都不好过。

当时我演了一个《生命》,《生命》就是当灯光一起的时候,观众看到舞台上有一个母体里边的胎儿,我把自己卷曲成了一个胎儿,然后这个胎儿在母体里蠕动一会儿就降生了。胎儿降生不能穿衣服吧,那我怎么办呢?我穿了一个肉色的三角裤,观众看不见穿衣服,就感觉一个肉团子滚出来了。

然后是婴儿的攀爬,少年的学步,中年的跑跳,壮年的跋涉,老年的蹒跚,暮年的祈祷,一直从生演到死,然后变成一个坟墓。坟墓里面一下子又出现一个胎儿,表现了生命的循环往复,这样一个主题。那人家说了,你这个不行啊,你这感觉没穿衣服,你这不能演呐。给我否定了,不让我演了。

还有一个节目叫做《囚》,这个节目是表现了人对自由的向往。有一个人在铁笼子里边撞啊撞啊,想要冲出去,舞台上什么也没有,我得创造出铁笼子,我得创造出这样的铁笼子,怎么也拉不开,突然他感觉自己变成一个大力士,然后他抓着铁栏杆就给拉开了,然后他就飞出去了,开始自由地飞翔,然后在草地上打滚,沐浴着阳光雨露。最后他跳了一段疯狂的舞蹈,原来是一场梦。

然后人家审查部门说,你这人是好人坏人啊,好人是有自由的,我们大家都是好人,我们都有自由,坏人你叫他冲出牢笼干嘛,坏人就应该关在牢笼里边,你这个节目是非不清,不能演。

我想来想去,我不就是拿着你给我发的工资吗,你单位发工资,我不要了不就完了吗。我把这想法跟我的好朋友说了,我好朋友抓着我衣裳,说,你傻呀你,你都50岁了,再有十年你就退休了,退休了之后你有退休养老金,有医疗保险你有工资,你有房子,你要什么有什么,后半辈子不愁了,你现在就走,你傻不傻啊你,你活不活了你。

我当时真有一股傻劲儿,什么叫傻呀,不考虑后果就是傻,什么叫亡命徒啊,不顾死活就叫亡命徒。到了北京,那个月那叫个火啊,到中央戏剧学院演出,戏剧学院校庆,我夫人中央戏剧学院导演进修班毕业的,她说,赵爱娟作品一号向母校汇报演出,老师学生们很热烈地欢迎,中国戏剧家协会主席看见这台戏了,说你们别走啊,在北京等着,我以中国戏剧家协会的名义向首都观众推荐演出,向全国推荐演出,这是一台好戏。

我当时受宠若惊啊,中国戏剧家协会推荐向全国推荐我演出。

月底了,在首都人艺小剧场连演了三场,中国顶级的戏剧家齐聚在一起,搞一个王德顺造型哑剧座谈会。座谈会上给了一个很高的评价,专家说,我们中国终于有了自己的哑剧了。当时我姓什么都不知道了。请大家注意,这时候已经一个月了,该发工资的时候了,没人发工资了,我们没钱吃饭了。

那个时候,领一个月工资吃一个月的饭,领下月工资吃下月的饭,没有一点儿富裕。我夫人说,找戏剧学院的老师借钱去吧,那时候要能借出10块钱来,好大个事儿啊。就这时候,我们的亲戚把我们请出来了,其实不是亲戚,沾点边儿。我们一家四口人赖到人家住的,人家住不下了,人家来了真正的亲戚了,就把我们请出来了。我们俩就到了中央戏剧学院招待所。

戏剧学院招待所的所长姓董,叫董师傅。我们就跟他说了,我们想住在戏剧学院招待所,但是我们现在没钱。董所长说,这事儿我做不了主啊,我得请示院长,请完了院长,你听我信儿,你先走,你先走。愣把我们给推出来了。从中央戏剧学院招待所出来到北兵马司大马路上,这胡同也就100多米,这100多米我怎么走出去的,我根本不知道,脑子里全都是空白,嗡嗡地响,我就一个感觉,活不下去了,就这么走出来了。

走到北兵马司胡同口,那儿有一个,现在叫中国工商银行,那个时候叫储蓄所,前面坐着一个老头在那儿拉板胡,老太太拿着碗给他收钱。

谁听他拉板胡,拉那么难听,我们两口子站那不动了,就看着人家。此时此刻,我们两个人想的是同一个问题,然后我乐呵呵地说,咱们俩离他们俩不远了,我老伴也乐呵呵地说,没事儿,真有那天,你在当间演哑剧,我在外边给你收钱。

俩人都乐呵呵的,心里苦涩苦涩的,然后我老伴掏出一毛钱给放碗里了。我一看那碗,都是一分钱一分钱的钢蹦儿,就那一毛钱是大票。

我知道我夫人为什么给人家一毛钱,她是对卖艺人的尊重,她想告诉人,你们是卖艺的,我们也是卖艺的呀,我们是同一个级别,同一个档次的人,而且我们现在的处境已经很接近了。这就是一毛钱的意义。

转过身来,我们就走了。第二天,光明来了,中央戏剧学院招待所所长给我们打电话,说,徐晓钟院长特批你们住进招待所。把我当时乐的,太好了。但有一个条件,你们有钱了之后,必须得还上。那还用说嘛,当然得还啦。我们就住进招待所了,四个床,一家四口人,一天十块钱。

回头我们就开始在各大学演出了。演出了不到两年的时间,在北京影响很大了,文化部派我去参加世界哑剧节。我这台戏能行吗?在世界哑剧节上,我是底层的,是中间的,还是上层的,这我心里没底呀,我是学过欧洲戏剧史的人呐,我知道2400年(前)古希腊悲剧里边就有哑剧的成分,后来哑剧转移到了罗马为中心,又从罗马转移到法国为中心,现在法国是世界哑剧中心,我这台哑剧到那儿,能行吗?

参加完了这个哑剧节,演完了我这场哑剧,我又看了24台欧洲的哑剧,我明白了,中国的哑剧不在底层,不在中间,是上乘之中的上乘。哑剧节主席米兰·斯拉代克先生天天晚上陪着我共进晚餐。这台哑剧,我在欧洲和亚洲一共演了十年,十年之后,这台哑剧载入中国大百科全书。

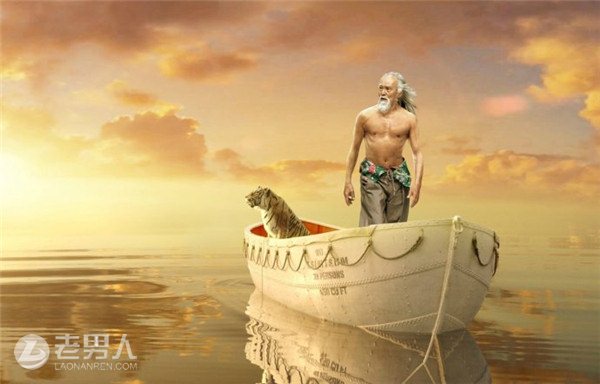

十年之后我又创造了一台节目,叫做《活雕塑》。这个图片就是《活雕塑》,就是舞台上摆一个雕像,我和这个雕像一块演出,雕像不动,靠我的动作。这是一个女性雕像,我抱着这个女性雕像,你感觉我们是在热恋之中,那么我回过头来,这种感觉,你就感觉我厌烦了,我想离开了,我很无奈,我想分手了。我一动作一转换,情感就变了,就有故事了,有了故事这就是一台戏。

我这一台戏要和三个女性雕像来演出。第一组是亚当夏娃的故事,第二组是罗丹和他情人,这个女的叫卡米尔·克劳戴尔,我演的是罗丹。第三个故事叫永恒的春天,保罗和弗朗西斯科的故事。这三组雕像构成了一台戏剧,将近一个半小时吧,这个构想非常完整了,非常完美了,有一个问题横在我的面前,这个雕像往这一摆,观众一看,那是个青铜雕像,我往那一站,一身肉,这不行啊。

我当时皮下脂肪也比较厚肥肉比较多,该有的肌肉没有,这怎么办呢?我能不能把自己练成像雕像那样?我进了健身房。

我用了三年的时间把肥肉全练下去了,把该有的肌肉全都练起来了。我刷上了青铜颜色,照着镜子一看,整个一个青铜雕像,再和雕像一组合,观众再也看不出来哪个是雕像,哪个是活人了。我信心满满地演出。《活雕塑》又演了十年,参加了国际戏剧节嘉年华狂欢节,国际会议演出,国际商业演出。

演了两年之后,被载入中国百年史了。北大一个学生给我打电话说,《活雕塑》载入史册了,载入中国百年史。我不明白啊,我说,这个百年史记载的重大的历史事件,重要的历史人物,把一个文艺节目放里边什么意思?我就赶紧去买这本书。

买回来,这么老厚这么老大,我就从头到尾看,看完了我明白了,这个百年史想要说的是,《活雕塑》是在一个特殊的历史背景之下,这个时候,中国的艺术家第一次真正地解放了思想,敢想敢创,创造出来世界唯一的一种艺术形式,它叫《活雕塑》。

这就是中国百年史给《活雕塑》留下一席之地的原因。从1894到1994,这一百年,有多少历史人物值得介绍,多少历史事件值得称道,第一个人物介绍的是林则徐烧鸦片,最后一个人物介绍的是王德顺《活雕塑》。

这台《活雕塑》我演出体会最深的,还是在北京的各大使馆,当时好多大使馆都请我,意大利大使馆,法国大使馆,德国大使馆,罗马尼亚大使馆,西班牙大使馆,第二天都把我请过去谈谈他们的感受。意大利大使馆那个文化参赞就说,我就问你一个问题啊,我为什么看不见你呼吸?我坐在第一排,我就盯着你肚子看,将近一个半小时你没喘气,你难道不喘气吗?我就把他手放在我肚子上,把另一个手放到我的后背上。

正常呼吸啊都是腹式呼吸,肚子上呼吸,我不让它肚子呼吸,我让它后背呼吸。这参赞一摸完了吓一跳,你怎么能练成这样,我说,没办法,被逼无奈,我绝不能让我的雕像在舞台上喘气啊,如果喘气那不全破坏了那意境。罗

马尼亚大使馆的大使夫人叫罗明夫人,她说,我把你请到大使馆来,想问你个问题,我昨天晚上看完了你的《活雕塑》,我感到非常困惑,我看其他节目,有灯光布景啊,演员又唱又跳,有好多的戏剧因素,让我们激动,让我们感动,让我们喜欢,而你没有啊,你什么都没有,你就站在那儿不动,我从头到尾流着眼泪看完了你这台节目,回过头来我就感到困惑,我为什么这么激动啊?我这台《活雕塑》表现的是一台大悲剧啊,我表现了天上人间苦难的爱情,亚当夏娃的爱情,被上帝驱赶出伊甸园,把他们打出去了,因为他们恋爱,罗丹和他情人的爱情,卡米尔·克劳戴尔在神经病院住了四十年,多么悲惨的境遇。

第三个是保罗和弗朗西斯科的故事,地狱里的爱情,地狱里有爱情吗,有啊,这是意大利诗人但丁在《神曲》里面写的一段故事,叫《保罗和弗朗西斯科的故事》。

地狱里的死魂灵在受着折磨,就在这个时候,仍然有一对男女的恋人的灵魂纠缠在一起,这就是《保罗和弗朗西斯科的故事》,天上人间地狱里的爱情,都是苦难的,这样一场大悲剧,谁看了不会受到感动啊。她说,我明白了。

说到这儿,我想起了一位伟大诗人叫白桦,是咱们上海的。白桦33年前写了一首诗,叫做《船》,他把自己的一生比作一条船,一生当中遇到了很多的坎坷,起伏沉沦,我们可以通过他这首诗感到,我们应该怎么样对待我们的命运,怎么样对待我们的人生。这是33年前白桦的这首诗,我想朗诵给大家听,用这首诗作为我这次演讲的结束语,我希望大家不要把它当成一个文艺节目来看待,我希望大家能够从中体会一下,一个伟大的诗人,他的胸怀。