胡因梦:台湾和我没有关系

没有李敖就没有胡因梦,他在我生命中真是一个重要角色。我无论什么烂片都演,就是不演琼瑶的戏

■本刊记者 彭苏 发自北京

“我现在的身体已经进入了精微体。”胡因梦微笑着说。这位从上世纪70年代红到80年代的电影明星、李敖笔下“又漂亮又漂泊、又迷人又迷茫”的台湾新女性,这位20年来一直致力于翻译、精研印度心灵导师克里希那·穆提著作的寻道修灵者,如今,倒真修得了几分慈眉善目。连日在京劳碌奔波,“肉体虽然疲惫,心却很平静。”

她摘下金丝眼镜的瞬间,那颗男仔头低下去,纤细的身体在空晃的亚麻裤子、藕色长袍的摆动中,更显纤细。永远不会褪下的是手腕上的念珠,“这里承载了太多太多。”

我一直找不到归属感

胡因梦在台湾辅仁大学德文系呆过两年。据说,“胡因梦”这个艺名就源自德国小说家施托姆的《茵梦湖》。若干年后,她还出过一本同名的散文集。

20岁的某一天,她在鸿霖艺廊遇到从意大利归来的徐进良。他告诉她,自己打算导演一部深具现代感的古装剧《云深不知处》,整部片子将采用意大利式的昏黄调,还盛情邀请她做女主角。

“意大利昏黄调的古典剧一向是我所偏爱的。”于是,这个毫无演艺经验的文艺青年痛快地接下了她的处女作。

在那部戏里,她结识了当时还是副导演的侯孝贤。“他有一种沉稳的气质和抽离观察的本领。”一次,就在他俩等待打光时,他突然别过头来对她说:“你比同龄女孩要成熟许多,好像有很多经历了。”

那一刻,胡因梦内心的感受恰好可以用“只在此山中,云深不知处”来形容。

从小目睹父母间的隔阂:父亲夜不归宿时,母亲在客厅里踱来踱去焦躁不安的脚步声,一根接一根的青烟缭绕。迁怒于女儿,狠狠为她绑紧马尾,令她不寒而栗的眼神……

那是怎样一个童年呢?“妈妈在家时我感觉像是坐在火山口,心里充满了不祥。她的不安和错综复杂的情绪严重波及了我幼小易感的心。”(摘自《胡因梦自传》)

青春痘让她苦恼,数学让她苦恼,“小学毕业参加初中联考时,因为数学太差一个学校也没考上。”所幸万能的耶稣搭救了她一把。基督教氛围浓郁的卫理女中所出的数学题,这只迷途羊羔居然全能解答。于是,卫理成了她人生的庇护所,她在这里一呆就是6年。接下来考进辅仁大学,两年后就离开了,“我是全班发音最标准、文法最差的学生。心底深处不怎么想念这个科系,实在勉强不来。”

于是,经过多次走火交涉,外加期末时刻意缴上的几张白卷,她终于成功逃脱了。这一切据说是命里注定。她出生时,八字名家纪伯年先生给她算过:这孩子是异途成名利,如果大学能念得完,学校都能着火。

“五十多年来,我一直找不到自己的归属感。有时觉得自己体内藏匿了一个很老的灵魂,思念古代,现代于我没有意义,台湾也与我没有关系。”

52岁时,她做了一个梦,“那像是公元前21世纪,我和父亲穿着希腊长袍,在一片湛蓝的海水旁,静穆地为死去的人做着净化仪式。”似乎,这才是她的归属。

母亲养大了她,但她与母亲之间坚冰难消。父亲虽然在外安置了小公馆,她却对他完全没有怨恨。她那体内流淌着满族瓜儿佳氏血液的父亲,是她“童年所有美感、爱与安全的源头”。

“我绝对有恋父情结。”她说。“从小我和他聚少离多,我总是遥遥地盼着念着他那熟悉的身影。”

她在自传中写道:“我认识到,我们理想中的异性特质其实是对自己的阳性面向的期许——我期许自己是酷的、游刃有余的、任何危机都能处理的,然而我真实的状态却是脆弱易感的、犹豫不决的、危机来了想要逃跑的,因此我虽然希望碰到007,吸引来的却是像父亲一样的孤臣孽子。”

至今,她仍然会被与父亲特质相像的男人所吸引。

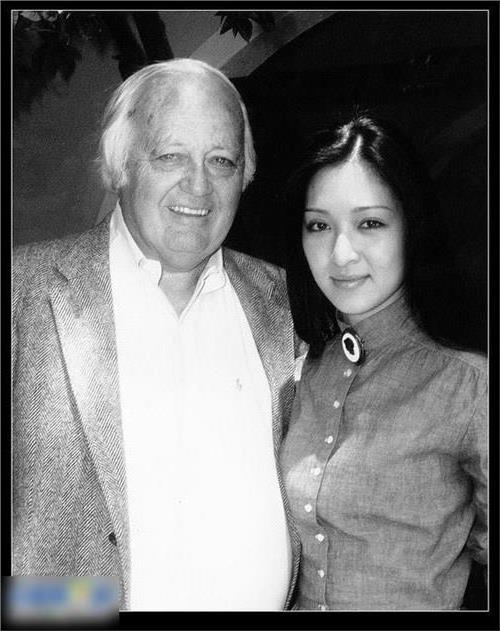

“沉默寡言的、被浓浓孤独感包围的那种。”胡因梦温和地望向身边的金铭,她的情人兼秘书。“包括男人的青胡茬,都会勾起我的安抚欲。”

沉默寡言的金铭指向一边的摄影师,喏,那边还有一位络缌胡呢。

胡因梦咧开嘴爆笑不已。

40部片子全让我哭笑不得

“极早,我走在路上每逢看到一对小夫妻慢悠悠推着童车,一副尽享天伦的样子,就会潸然泪下。”胡因梦说。“感觉他们太惨了,天地骤然缩小了,束缚骤然加深了。两人合适就合适,为什么还要签约?根本就是形同虚设。”

既然极早就有这样的认知,为什么又和李敖闹出一段婚姻?

面对这个老话题,她回答得自然而熟稔,“我们在因缘上是一个成就。没有李敖就没有胡因梦,问到我肯定会问到他,他在我生命中真是一个重要角色。”

“二十六七岁时,我和他的婚姻让我从愤世嫉俗慢慢转向自省。同时从过度崇拜有才华的人、对人类社会有影响的人,转为内在,找到自己内在的创造力。我不崇拜外在的人。能够充分活出自己,这也是他带给我的反省。”

15年从影生涯,无论《梅花》中跳海自杀的女教师、《花非花》中特立独行的舞女,还是《借尸还魂》中的女鬼、《六朝怪谈》里许身白马的村姑,胡因梦无一不是在短平快的节奏中匆匆上演、匆匆落幕。“40部片子全让我哭笑不得,惟有《海滩上的一天》还可一观。”

“很奇怪,我无论什么烂片都演,就是不演琼瑶的戏。”她声称这也是受了李敖的影响。

息影前,她曾前往纽约H.B工作室进修,希望在这所由德籍演员乌塔·哈根创办的小型演技学校里提升演技。

乌塔·哈根说:“一个知性的演员可能将真实的演出过分理性化。”

拍戏时玄学、哲学不曾放手的胡因梦,渐渐明白,自己正属于乌塔·哈根所说的“知性演员”,无论她如何卖力地演出,银幕上的那张脸永远清平如水。“于是我回家告诉老母,我从此以后不再为金钱工作,我要做我真正想做的事了,那一年我刚满35岁。”

胡因梦真正想做的事是“全力投入对智慧的探索”。有一天,她信步在纽约街头,一间名叫“探索”的小书屋引起了她的兴趣。她推门而入,原来这就是克里希那·穆提生前生活过的通神学会办公室所在地。她被书架上的一张照片吸引住了,“我眯着眼走上前,发现照片上的人物是一个看似印度女孩的男孩,书名是《克里希那·穆提:觉醒的岁月》。此人是谁,此前我一无所知。”

她被克里希那·穆提的脸彻底迷住了,把旋转书架上他的书全部买下。一切正如克里希那·穆提所印证,“只有心灵真正安静时,只有当心灵不再期盼、请求、追寻、占有、嫉妒、恐惧和焦虑时,只有当心灵真正地沉静下来时,爱才有可能出现。”

像母亲一样,爱上有妇之夫

在胡因梦翻译了克氏的《般若之旅》、《超越时空》等著作后,母亲病故了。“那一刹那我觉得眼前的一股强悍无比的生命力突然从这个现实次元消失了,在茫然中我心底压抑了数十年对母亲的爱如泄洪一般再也止不住了。”

她原以为生命的原点里只有父亲,仔细思量,才发现无论性格还是命运,她都是母亲的翻版。

母亲倔强,她也倔强。她和初恋男友过完第一夜,悄悄猫回到家中,没想到老母就在黑屋子里,铁青着脸坐在床头恭候,差点没揪着她的头发送她去警局。她将那会儿的母亲斥为“疯了”;母亲反对她和李敖结婚,她就偏和李敖仓促举行婚礼;母亲视金钱如命,她却坚决息影,声称不再做金钱的奴隶;母亲不喜欢她一度的男友Robert,她偏偏置若罔闻。

总之,母亲反对的,她照单全收。即便如此,母亲还是用一手娟秀工整的小楷为她抄写关于克氏的译文,并且告诉她,“这人说的都是实话。”

母亲年轻时追逐自己的爱情,从别人的怀抱夺走了有妇之夫的父亲,44岁那年,好不容易才有了她;转眼间,她也40,同样爱上了沉默寡言的有妇之夫,更怀上了这人的孩子。

孩子的父亲早已不忠于她,他本来就无法给她们一个所谓的家。而她生性最怕麻烦,从没想过要做某个孩子的妈。但那夜强烈的胎音振动了她,她决定把孩子生下来。

这个孩子就是女儿洁生。那时,她凝视克里希那·穆提的脸已近10年。她说有一天早晨,她带着洁生去公园散步,在晨曦中,她低头俯视着女儿粉嫩的脸蛋,突然了悟,过去的胡因梦已经死了。