吕楠经典 创造生活经典 吕楠:我只希望作品活得比我长

如果说《被遗忘的人》是把人的尊严还给生活在地狱中的精神病人,《在路上》展现了以天堂为终点的教友们以及教堂外的现实生活,而《四季》,则彻底回归人间,用栗宪庭的话说,是他“创造了日常生活的经典”。

在西藏的七年间,吕楠拍了3500多个胶卷,共126000多张底片,最后挑选出109幅。《四季:西藏农民的日常生活》以季节为顺序,展示了西藏农民日常生活的方方面面。劳动和家庭生活——这几乎是西藏农民家庭生活的全部,吕楠的作品也紧紧围绕这两个主题展开。

吕楠以最简单的语句为这些生活场景命名:《试衣服的夫妇》、《为小女儿试鞋的父亲和大女儿》、《挖土豆的爷爷》、《叫丈夫起来收割的妻子》……每一幅照片都是一个生动的生活场景。

有人从他拍摄的劳动场景中看到了西方古典主义油画的影子,《拾麦穗的女人》让人不禁想起19世纪法国画家米勒的《拾穗者》。吕楠则认为,“其实古典主义的感受很简单,就是超然和平静。我的作品跟古典艺术没什么直接联系,只是跟这种感受有关系。”

栗宪庭说:“控制画面的情绪,也许是《四季》保持庄严感的重要方式。”这种对情绪的控制并不仅存于《四季》当中,从拍摄精神病人起,他就格外注意这一点。他分析道:“处理上不能夸张,语言要简洁,力量要够但不能过,这样才能让被拍摄者保有尊严,这些要做到都比较难。比如拍精神病人时,我敢说我是第一个把精神病人当成人来拍摄的人。”

女儿已六岁的张沈平,最喜欢其中展现西藏人家庭亲情的那部分照片,“他表情抓得多好啊。”比如《节日中的两个少女》里,两个女孩仿佛姐妹,年龄稍长的少女身着节日盛装,像即将出门,一旁身着普通衣服的妹妹拉着姐姐的项链,满眼羡慕。

《妹妹和向母亲告状的两个姐姐》是幅舞台剧照:位于画面中央的二姐背向镜头、趴在母亲耳边低声说着什么;母亲侧身倾听,眉头微皱;大姐在一旁面露喜色,另一边的妹妹则无精打采。步步在西藏农村中拜访换来的。在西藏,吕楠每天最大的事情就是串门:“我走到谁家就进去,有故事发生,就继续拍;如果没什么事,就待上十分钟喝点水,然后再换一家。一般去了三家之后,就一肚子水了。可不喝水不行,不喝人家不高兴,以为你嫌弃他们。”

摄影家到西藏,要么拍壮丽风景,要么拍教徒、庙宇和喇嘛,农民的生活在他们眼中太过平淡。吕楠认为,藏族农民是世界上最后一个不受任何诱惑、从容不迫地生活的人群。“我并不是在拍西藏农民,我是在拍人的生活—我们当初也曾经历过,但在大多数地方已经消失的健康、质朴的生活。”

希望作品活得比我长

尽管吕楠反对,广东美术馆还是坚持要举办一个开幕仪式。馆长王璜生独自站在入口大厅中央,面对上百位观众和嘉宾简短致辞,而吕楠则躲在人群之中。王璜生在致辞最后向艺术家本人表示感谢,说话间一挥手,指向人群中吕楠所在的地方。人们纷纷顺着所指的方向转头,吕楠显然对王璜生此举没有准备,暴露在众人目光下的他显得有些紧张。

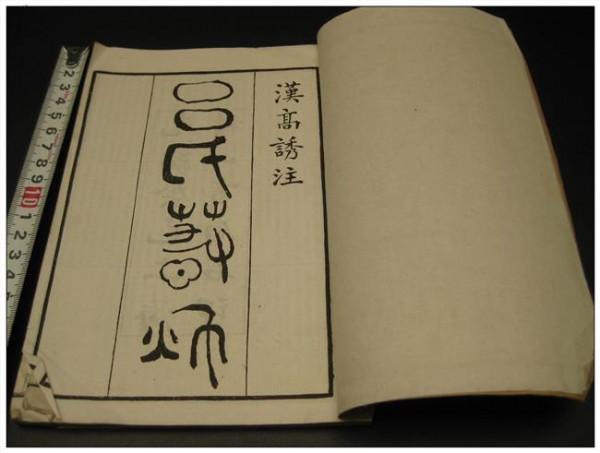

“艺术家本人若比他的作品更受关注,那他岂不是很悲哀。”吕楠说。广东美术馆一楼大厅中间摆了一个展示柜,里面陈列着三本吕楠的作品集—这是吕楠的建议。其特别之处在于,书与展览中照片的数量、顺序、名字和注解都完全相同,前者既是作品集,又是展览目录,很少有展览能做到这一点。万事都求“到位”的吕楠希望将摄影集兼展出目录一并呈现,以告观众:这是一个准备充分、到位的展览。

作品的顺序是吕楠定的,其他则由那日松负责,包括海报、书籍装帧。像2005年平遥的幻灯片展示会一样,那日松仍然选择《在路上》里,乡村神父的照片作为展览海报的背景图:“他就像一个影像的布道者,一个神奇的传说,但却来无影去无踪。”

所有作品都按照画册的顺序排列,每个展厅出入口都有指示牌,入口写着:“请从左边看起”;出口写着:“请到X号展厅继续观看”。

这次展览耗资100万,爱普生公司赞助照片打印,广东美术馆提供场地,剩下的钱吕楠自己掏腰包。他的作品还没开始卖,“忙得连挣钱的时间都没有,钱袋子很大,里面一分钱都没有。”有私人收藏家一口气预订了三套作品,吕楠情急之下就请这位藏家预支了部分画款。

在开幕式当天下午举行的研讨会上,吕楠照例缺席。研讨会由馆长王璜生和美术学者杨小彦主持,研讨会前言中就指出:吕楠的三部曲在中国当代摄影中享有重大意义。“吕楠的工作,从他的拍摄方式到拍摄成果,是书写这三十年中国摄影的重要篇章。而且,还可以预言,他的影响,将成为新一轮摄影运动发展的关键节点。”

“从1989年到现在,我都很清楚,干好了是例外,干不好是正常。”吕楠说,“但我只有一个愿望,或者说目的,残酷的是这个目的不一定能达成:我只希望我的作品比我活得长。”