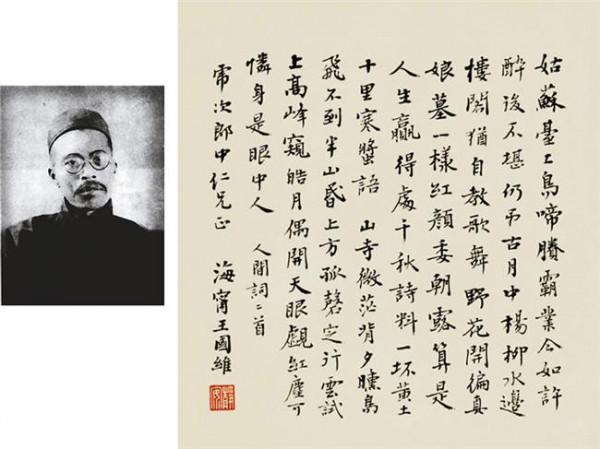

“大师 当以时间做裁判”史学大师朱维铮逝世

【朱维铮,1936年出生于江苏无锡,1950年代毕业于复旦大学历史系。是复旦大学特聘资深教授、高等社会科学研究院顾问、专门史博士生导师、德国汉堡大学荣誉博士、原中国史学会理事,原国际儒学联合会副会长、顾问。

他在中国经学史、中国史学史、中国思想文化史、中国学术史、中西文化交流史、近代史等多个领域,作出了突出贡献,被公认为复旦史学传统的继承人,也是中国史学研究的开拓者。2012年3月10日,朱维铮教授因病医治无效,在上海新华医院逝世,享年76岁。】

导语:位于复旦大学光华楼19层,有朱维铮教授的办公室。门虚掩着,楼道里往来的人总会停下脚步,向这间办公室里面张望。不大的空间,如今已摆满鲜花,墙上还挂着朱老的照片。写字台旁依然堆着高高的史学资料。

他个性鲜明,曾因用不同的角度论述孔子而惹来争议,也因评价于丹“不知论语为何物”而引发热论。他是迄今为止唯一一位获得德国汉堡大学荣誉博士的华人,他的著作对史学界影响深远。外电曾评价朱维铮是“低调的大家”。

名师、严师,还是慈师?本报记者带你走近一个真正的文化大师。

文/图 本报驻上海记者 贺涵甫

告别会:

谁让我们泪雨滂沱?

朱维铮教授辞世7天后,他的告别会在上海龙华殡仪馆举行。告别会场外挤满了来前来凭吊的人群,全都手持鲜花,表情肃穆地排队等候进入会场。会场的两侧则齐刷刷地放满由同事、学生等敬献的花篮,挑空8米多的墙上,悬挂着一幅幅各界送来的挽联。著名学者,也是朱维铮的学生之一钱文忠神色凝重,之前,他已在自己的微博上追思道,“朱维铮教授极尊严地远行,剧烈病痛几乎没有在先生遗容上留下痕迹。遗容如生,庄严,高贵。”

记者随着人群向前缓缓挪动,人群中不时传出抽泣的声音。几名曾由朱维铮一手带出的硕士、博士,甚至跪倒在地,久久不愿站起。

记者上前献完鲜花,只见老先生的夫人王女士站在一边,早已泣不成声,只是向记者点头致意,以示感谢。“又一位大师的离去,这是一个时代的终结”,早在80年代便跟随朱维铮攻读硕士的钱志坤正巧站在记者身边,现在他自己已经是杭州师范大学历史系的资深教授,这次专程从杭州赶来参加告别会,“音犹在耳,对我们来说,无论达到怎样的成就,在先生面前,永远是个初学者”。

大厅里还站着许多背着书包的学生,略显稚嫩的脸庞上也早已挂满了泪珠。“他是少数几个还能亲自为本科生上课的博导,我们有幸,可以亲耳聆听到先生的教诲”,一名复旦历史系本科在读学生近乎哽咽着对记者说,即使在朱维铮生命的最后时刻,他还拖着虚弱的身子给本科生们上完了最后一堂课,“那节课后他还布置了作业,可惜,我们再也无法听到先生对我们作业的评价了!”

朱维铮上的最后一课

最后一课:

“别忘了作业,就到这里吧”

2011年12月15日,复旦大学第五教学楼5301室,偌大的教室里座无虚席,台下200多名来自数所高校不同专业的学生都在等待着一位大师的到来。

重病中的朱维铮照例提前到达教学楼。走进教室时,倔强的老先生还拒绝别人的搀扶,自己拄着拐杖,迈着颤抖的脚步走上讲台。“讲课时,先生的声音微弱,但非常有力”,当时在场的学生向记者回忆道。

这堂课的主题是《历史上的中国与世界》。朱维铮教授从晚清动荡的政局入手,系统阐释我国历史上不同时期对“睁眼看世界”态度的变化,提出“革命成就谁?只成就了一批新贵”,并以史为鉴,要求学生“切勿成为狭隘的民族主义者”、“眼睛多向内看,多思考一些中国自身的问题”等,精彩的论述引来台下多次热烈的掌声。

两个小时后,当朱维铮教授给学生布置作业,并说到“这个学期的课就到这里”时,许多人的眼中都已经湿润了,“了解先生病情的人明白,这哪里是一个学期课程的结束,很可能是他与大学课堂最后的道别”,在朱维铮教授最后时刻一直陪伴在其身边的复旦大学博士姜鹏告诉记者。

珍贵时光:

“我们坐在床头听课”

说到恩师最后的那段时光,姜鹏语中满是悲伤,“2011年上半年,先生床榻的案头还放着许多关于辛亥革命的书籍,当时他还要为多家媒体做有关《辛亥百年》专题的顾问。但越到后来,他看的书越杂,从北宋到民国,什么书都看,我知道,他的身体已经不行了”,姜鹏说,朱维铮教授总习惯用阅读来减轻身体上的痛苦,所以,看的书越杂,代表他已经无法再专研学术,“那些书只是被用来忘却痛苦”。

近两年,随着病情的加重,朱维铮教授有时甚至连睡眠都无法保证,“疼痛的时候就醒过来,困了再打个盹”。而在从前,朱维铮却有着自己的一套“作息法则”,“先生喜欢晚上工作,通宵达旦,天快亮了才睡觉”,朱维铮的学生、现复旦大学文科科研处处长的杨志刚说。

1982年上海初冬的一个早晨,正在读大二的杨志刚站在学校附近两层的日式小楼前,敲着门等候老师朱维铮,“老师睡在楼上,后来了解到他的作息时间,才知道那时他应该刚躺下不久,根本没怎么睡。但他还是下来开门,把我们迎了上去”。

杨志刚说,如今,很多大学师生关系变得淡漠,主要原因就是大家都把教学仅当做一种例行公事,“上课不到一小时,铃声一响,老是拎着教案拍拍屁股走人,少数几个还能跟学生用电子邮件进行交流”,杨志刚告诉记者,在他读书的时候,学生可以经常去朱维铮的家中,甚至坐在床头听老先生讲课,“这种氛围很珍贵,到今天我都感觉自己是那么的幸运”。

“他是大师,也是酒仙”

身为史学大师,朱维铮也有许多不为人知的趣事。“他为人有气魄,又充满智慧,还有极好的酒量,称得上是酒仙”,曾与朱维铮有过多次合作的复旦大学出版社负责人贺圣遂表示。

“确实,先生很爱喝酒,身体好有时能喝一斤多白酒,这几年越来越少,一般都是几两”,姜鹏告诉记者。

在复旦校园,曾经有一道别样的“风景”——德高望重的朱维铮教授会骑着自行车到处走,即使去会见李约瑟或胡道静这样的大家,也一样如此。

“他还曾是学校话剧团的台柱子呢”,姜鹏说,朱维铮参演过许多剧目,“大都是前苏联题材的”。而由朱维铮创造100米短跑纪录,至今复旦校内还未有一人打破过。

朱维铮还喜欢“骂人”。直到今天,已经是复旦大学研究日本史方向资深教授的冯玮在提到让自己比较值得骄傲的事时,还是会说,在复旦这么多朱先生学生辈的教师中,几乎都被他骂过,“唯独我不曾被骂,还被表扬过呢”。

“其实这也是他治学严谨的体现,此外,先生在为我们批改报告和作品时,总会逐字逐句修改,有时候一篇文章三分之二的地方会被红笔划过”,朱维铮的学生之一、现任复旦大学哲学系研究所教授的李天纲说,朱维铮曾告诫过他们,文章只有这样改才会慢慢变好,“这就叫做‘陈言务去’”。

论孔子、说于丹:

“那些难听的话,先生从不放心上”

大约4年前,朱维铮在接受一家媒体采访时提到,于丹“根本不知《论语》为何物”、“没有一处心得是自己的”,引起轩然大波。彼时,于丹正凭借其“说论语”等历史话题广受追捧,不少人还将其视为“文化偶像”。

李天纲认为,朱维铮教授的观点都是有确凿依据的,“于丹说‘半部论语治天下’,先生从最最根本的字句入手,把她的这个话彻底推翻——人家本用来嘲笑的话,到你这儿却被用来表彰论语。连最基本的史学都没搞清楚,这是任何一个治学严谨的学者都不会犯的错误”。

朱维铮曾表示,于丹在自己书的开头就拿北宋一个不学有术的权臣赵普的话“半部论语治天下”,来宣称《论语》依然可以作为“治国之本”。而即便不考证赵普有没有说过这个话,就算根据宋人的笔记,赵普说这话的本意也是为自己不读书做辩护,忽悠宋太宗“昔以其半辅太祖定天下,今欲以其半辅陛下致太平”,后经过元代戏剧的渲染才有了现在这句话。

朱维铮还指出,于丹非但不知《论语》文本为何物,居然连传说中赵普所谓的“将读《论语》的心得分成两半献给两个皇帝”的出处也闹不清,还在中央电视台大谈“什么叫‘半部《论语》治天下’?有时候学一个字两个字,就够用一辈子了”,让他非常震惊。

说到孔子,朱维铮也有自己的见解。李天纲说,当年老师提出“孔子是个私生子”,即便是史实,也刺激到了很多人。“老师说这话的目的其实是在警醒,对孔子的研究不能只通过一个视角,应该有不同的解说”。

朱维铮还有过一句很经典的话,“历史都是在变的”,“论语里的那个孔子也是两百年以后的孔子了,是他学生建立起来的形象,真实的孔子很难做书”。

这些琐事带给朱维铮哪些烦恼?“有啊,还有人提出过起诉,但先生从来没有放在心上”,姜鹏对记者说道。朱维铮曾说过,“历代中国都尊孔,但要搞清楚尊什么孔;要读经,就要搞清楚读什么经?”“我治史,自然做过研究,有些人不懂历史还一个劲骂我,真的很悲哀”。

“你有乱说历史的自由,我就有纠正你的自由”、“真理就是争论中确立的,历史是从矛盾的陈述中清理出来”、“真正的大师应当以博古通今、德才兼备,而时间则是唯一的裁判”、“我没有做过卑劣的事情,也从来不是两面派,我说的话、做的事,都对得起自己的良心”……在朱维铮先生的告别会上,他的话通过扩音器,依然久久回荡在大厅的上方。