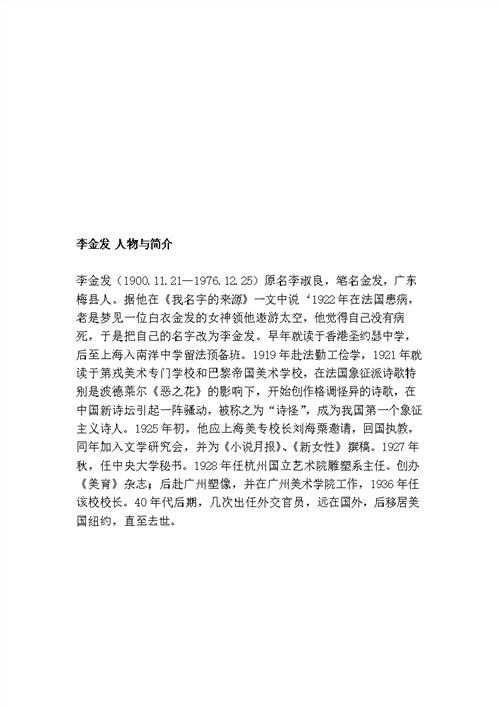

李金发简介 李金发 人物与简介

的诗作中最突出是对死亡、丑恶的抒写以及始终笼罩着的绝望、郁闷、悲哀的烟雾。 李金发有两句历来为人们指责的诗句:“如残叶溅/血在我们/脚上,//生命便是/死神唇边/的笑。”在李金发看来,“死亡”是人最终的归宿,它并不可怕,“死!

如同睛春般美丽,季候之来般忠实,/若你设法逃脱,/啊,无须恐怖痛哭,/他终究温爱我们。”(《死》)可怕的倒是现实生存。德格格尔认为,死亡能够“使自己从普通人当中解放出来”,能够使人一次性摆脱焦虑和沉沦的烦恼。

现世生活带给人无休止的压抑、焦虑、厌恶,使人产生了浓重的渺小感、孤独感、软弱感、恐惧感,造成了普遍的“神经症人格”。怎样消除这些基本因素呢?李金发认为只有死亡。这里,我们找到了诗人歌颂死亡的根本原因,乃是在于对丑恶社会现实的彻底绝望,或者是以死来完成对生存的最有力的诅咒。

李金发对法国象征意义诗歌的借鉴,不是技巧上的,而是骨子里的。这表现在他的诗与波德莱尔们的诗,有着同构的关系。

李金发诗歌中,有的提示了生命的虚无(如《希望的怜悯》),有的提示了灵魂的漂泊无依(《里昂车中》),有的诗歌颂死亡,以死来完成对生存的最有力的诅咒(《生活》),有的提示了上帝死掉后人的灵魂的不胜重负(《不幸》)。

李金发诗歌与波德莱尔的诗歌,在表现死亡主题时所使用权的意象有许多相异处,但是,李氏诗与波氏诗的相似处,是主要的。在诗的主题与抒写对象上,波德莱尔在《恶之花》中突出了三大主题:死、梦幻、爱情。

李金发的三本诗集也是如此的。 传统的中国诗歌,是少有“丑怪美”的审美心理的。我们民族肯定“生”的价值,且具有“安贫乐道”、“知足常乐”的乐感文化特点,弱化和麻痹了知识分子对苦感、愁感、丑感、恶感的感受。

在艺术表现层次上,铸造了他们不叙苦、不言贫、羞于言苦、耻于言贫的心理。魏晋时“人的自觉”思潮对这种价值观有所冲击,但毕竟未能成为支配中国人灵魂的主要力量。对人生、生命、生活的强烈欲求和信念,突出个人存在的意义和价值,进而在否定的形式中达到对个体生存价值观的肯定,这是近代人或者现代人的现代意识,在悲剧性的微笑中发掘“丑”之美,意义在于正视了生活落差、人生落差、命运落差在心灵上引起的酸辛。

要写出“丑怪美”的作品,必须具备三个层次:⑴生活上的“丑况”;⑵心理上的“丑感”;⑶诗人的表现意象。“丑况”在主体心理上转化成强烈的“丑感”,但形成艺术表现的意象还需要特定的文化心理。李金发在

巴黎形成的“厌世、远人”,“颓废而神奇”的思想,主要并非来自民族和传统,而是在异域受《恶之花》潜移默化的结果。例如,李金发与波德莱尔对“死”之赞美,对“生”之厌腻,都表现出了惊人的相似之处。他们都染上了“世纪病”,心上开出了一朵又一朵病态的“恶”之花,其主题,乃至抒写对象都极为相象。

他们对死产生了一种莫名其妙的爱好。 梦幻和爱情,又是象征派逃避“生”之痛苦的避风港。现世生活使人有无边的烦恼,死神又无处不在地向人微笑。

固然,死是对生的烦恼的解脱,除了死亡之外,在象征派诗人的眼中,还有梦幻和爱情。李金发有不少诗作都写自己对爱情至死不渝的追求,如他的《假如我死了》。这首诗假设自己死了,其幽灵夜间走近爱人的身边,给其亲吻和抚爱,并表明自己的爱情将“统治”所爱人的整个青春与生命。

幻想的世界有两种:一为天堂,一为梦境。《为幸福而歌·乐土之人们》属前者,《微雨·寒夜之幻觉》为后者。象征派 象征诗派:以李金发为代表的象征诗派出现于20年代中期,后期创作社的王独清,穆木天,冯乃超也是象征主义诗歌的重要作者。

象征派诗人多受法国象征主义诗歌的影响,其作品的特点是注重自我心灵的艺术表现,强调诗的意向暗示性功能和神秘性,追求所谓“观念联络的奇特”。

①运用一种象征性的形象和意象来表现自己微妙复杂的内心世界,传达对外部世界敏锐的感觉和印象。②运用新奇的想象和比喻,表现微妙的情境。③依靠艺术形象的暗示来表达感觉和情调。

④追求诗歌语言的省略和跳跃。李金发于1925年至1927年出版的《微雨》,《为幸福而歌》,《食客与凶年》,是中国早期象征诗派的代表作,为中国新诗艺术的发展进行了有益的探索和尝试。象征派诗歌后来趋向成熟,取得较高成就的是在30年代戴望舒手中。

评价 被誉为中国象征主义“第一诗人”(1)和“中国雕塑界之泰斗”(2)的李金发无论在20世纪新诗史上或是雕塑史上都是一个绕不过的话题。历来对李氏的研究多各执一端。

研究诗人的李金发和研究雕塑家的李金发在两个互不关联的领域里平行展开。于是,活生生一个李金发被一分为二,见其诗人一面者因其20年代那批怪模怪样的诗作而称之为“诗怪”;(3)见其雕塑家一面者,则因其学成回国后在中国白纸一张的雕塑界拓荒创业而称之为“泰斗”。

然而“诗怪”与“泰斗”判若两人,两种身份各行其是。一个完整的包含多个侧面的自相矛盾的李金发似乎没有真正进入研究者的视域之中,一些重要现象也因此而被遮蔽。比如:在20世

纪的中国,涉足两个以上艺术门类的文学艺术家比比皆是,在不同的领域,他们以不同的角色身份拓展着自己的空间。多数情况下,艺术家所兼具的两种艺术身份往往互相涵养,精神气息相通相融,相得益彰。像既是画家又是文学家的丰子恺、凌叔华、叶浅予等就是这样。

而李金发的情况却有些例外。 李氏20年代涉足中国文艺界。当其时无论新诗领域或是雕塑领域都存有大片空白地带。有所不同的是,新诗背后,站着有几千年传统的优秀而强大的古体诗巨人。

无时无刻不处在这个“巨人”的阴影之下,新诗人所面临的不是“创业”的艰难而是“转型”的焦虑及压力。不蹈前人旧辙而重创一种新诗的体式,这是20年代新诗人必需面对的最大难题。一切刚刚起步,如何用现代汉语重造一个诗的世界,如何给世间万物及感受以新的命名,以建立新诗的体式或说一种新诗的传统?一切尚在摸索之中。

李金发遇上了这样的历史时机。 作为雕塑家和作为诗人:李金发一体两面,为历史留下两个绝然不同的形象。

写诗,他宣称“我的诗是个人灵感的记录表,是个人陶醉后引吭的高歌”。(15)做雕塑,他则有忡忡疑虑。他一再检讨当年选择雕塑专业时的“天真无知”(16):“没有体会到中国现在的社会是什么社会,艺术是否可以谋生,是否甘心一辈子过穷艺术家的生活?”(17)前者作为一种精神性的表达几乎是不计功利不顾一切的,后者作为一种生存手段却不得不与“价钱”、“合约”、“交易”联系在一起,在与位尊如宋庆龄、孙科、汪精卫之辈,财大气粗如歌院老板之流的扯皮中实现他的雕塑蓝图。

写诗纯属个人事件,做雕塑则是面对公众的社会行为,尤其是历史人物塑像,它带有明显的政治色彩,总摆脱不了当局者或具体历史情境的诸多限定。因此,雕塑家的李金发就没有诗人李金发的那份洒脱超然,他不得不在生存的枷锁中小心翼翼地扮演他该扮演的角色。

这种持重、稳妥的姿态在他30年代中期任广州市立美专校长一职时体现得更加充分。事后有穗美学生回忆道:李出任穗美校长,“完全为了解决吃饭问题,没有展拓艺术教育的崇高理想,充分表现当时腐化的官僚主义坏作风。

”(18)此说法可能含有个人偏见,但那几年穗美没有明显发展却是事实。 任何艺术家都在一定的环境中生成、发展、形成自己的面目,那怕是拥有两种身份的同一艺术家也会在不同境遇、不同心态的制约下呈分裂状态,其在同一时空中所进行的两种艺术行为也可能会持明显相悖的价值理念和审美趣向,李金发正是如此。

他是20世纪中国具体生存环境所塑造的一个艺